No primeiro parágrafo do artigo Machado de Assis vai à missa, escrito para a Brasiliana Fotográfica por José Murilo de Carvalho, um dos mais importantes historiadores do Brasil, fica evidente sua generosidade e grandeza de espírito na saudação inicial que fez a mim e à minha então recente descoberta da presença de Machado de Assis na fotografia de Antonio Luiz Ferreira da missa de ação de graças pela abolição da escravatura celebrada em 17 de maio de 1888, no Campo de São Cristóvão.

O professor José Murilo de Carvalho havia sido o orientador da tese de doutorado A “Semana Illustrada” e a guerra contra o Paraguai : primórdios da fotorreportagem no Brasil, de Joaquim Marçal Andrade, um dos curadores da Brasiliana Fotográfica, que teve a ideia de convidá-lo para escrever o artigo e que me apresentou a ele. O professor José Murilo se mostrou extremamente solícito e entusiasmado desde o primeiro contato que fiz com ele para colaborar com o portal, naquele momento ainda em seus primeiros meses de atividades.

A Brasiliana Fotográfica se soma às muitas e merecidas homenagens já recebidas e às muitas que ele ainda receberá republicando o referido artigo de 29 de maio de 2015, importante e generosa contribuição de um emérito historiador para a consolidação de um projeto voltado para a pesquisa e reflexão sobre a fotografia como fonte primária e essencial para a escrita da nossa história.

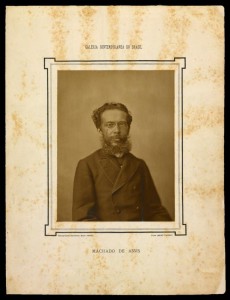

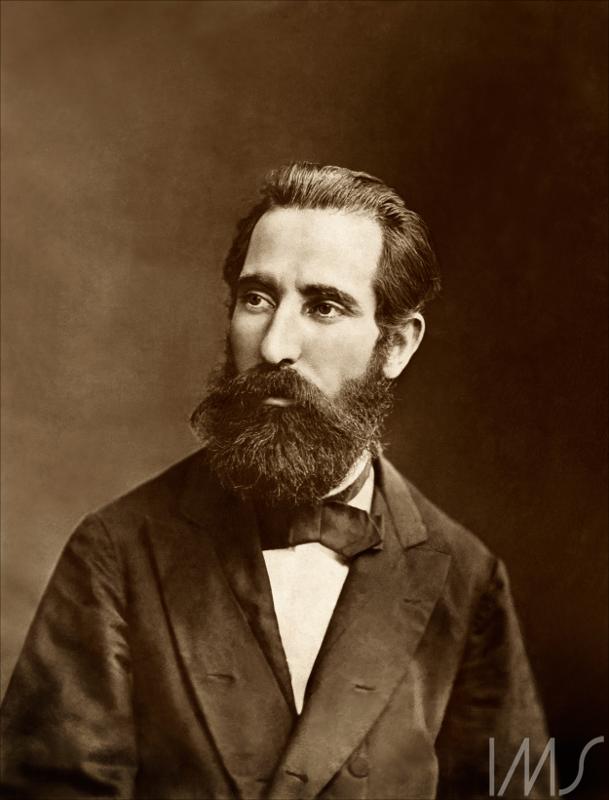

Brevíssimo perfil de José Murilo de Carvalho (1939 – 2023)

Nascido em Andrelândia, Minas Gerais, em 8 de setembro de 1939, José Murilo de Carvalho é bacharel em Sociologia e Política (Universidade Federal de Minas Gerais) e doutor em Ciência Política (Stanford University). Foi professor na UFMG e na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor visitante nas universidades de Stanford, California-Irvine, Notre Dame (Estados Unidos), Leiden (Holanda), London e Oxford (Inglaterra) e maître de conférence na École des Hautes Études en Sciences Sociales (França). Foi pesquisador visitante do Institute for Advanced Study de Princeton. É professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador emérito do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Letras. Em 2015, recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra. É autor de vários livros, entre os quais A construção da ordem e Teatro de sombras (Civilização Brasileira, 2003); Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi (Cia. das Letras, 1987); A formação das almas: o imaginário da República (Cia. das Letras, 1990); Cidadania no Brasil: o longo caminho (Civilização Brasileira, 2001, 2013) e D. Pedro II, ser ou não ser (Cia. das Letras, 2oo7). Faleceu, no Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 2023, após complicações de uma infecção por Covid-19.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Machado de Assis vai à missa

29 de maio de 2015

José Murilo de Carvalho

Bendito o olhar de lince de Andrea Wanderley, que identificou o rosto de Machado de Assis na foto de Antonio Luiz Ferreira da missa celebrada em 17 de maio de 1888, no Campo de São Cristóvão, em ação de graças pela passagem da lei do dia 13 desse mês que abolira a escravidão no Brasil.

A foto está disponível no portal Brasiliana Fotográfica, fantástica iniciativa da Biblioteca Nacional em parceria com o Instituto Moreira Salles. Outras figuras são identificáveis, além, naturalmente, da princesa Isabel e do conde d’Eu. O presidente do Conselho de Ministros do Gabinete conservador que fez passar a lei, João Alfredo Correia de Oliveira, está à direita de Isabel, um pouco abaixo.

Os responsáveis pelo portal veem José do Patrocínio à frente do grupo, segurando a mão do filho. Ampliando o foco, deverão aparecer outros políticos e outros militantes da causa abolicionista. Nabuco não foi à missa, mas André Rebouças, quase íntimo da família imperial, estava lá. Também certamente estavam seus companheiros da Confederação Abolicionista, com quem se fizera fotografar na véspera, acompanhados de Ângelo Agostini, João Clapp, presidente da Confederação, Taunay, grande amigo de Rebouças, Silveira da Mota, filho, Quintino Bocaiúva… Dezenas de outros certamente também estavam presentes e podem ser, eventualmente, identificados.

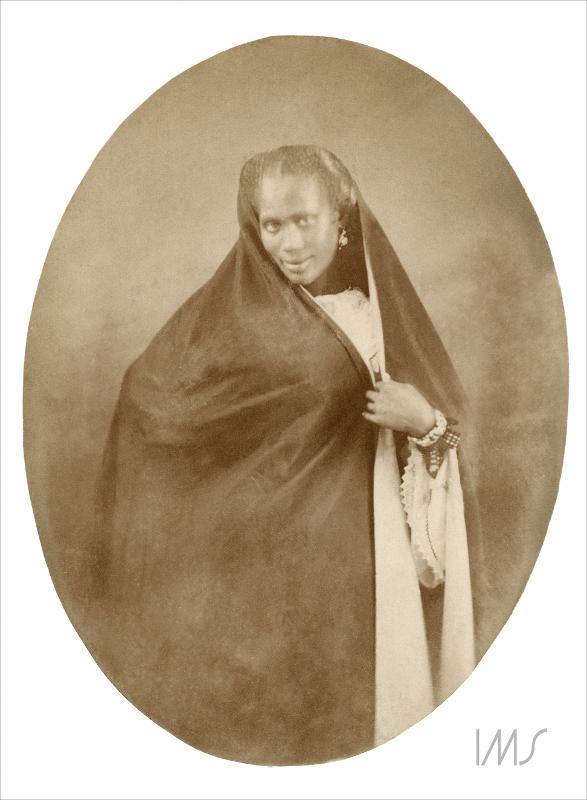

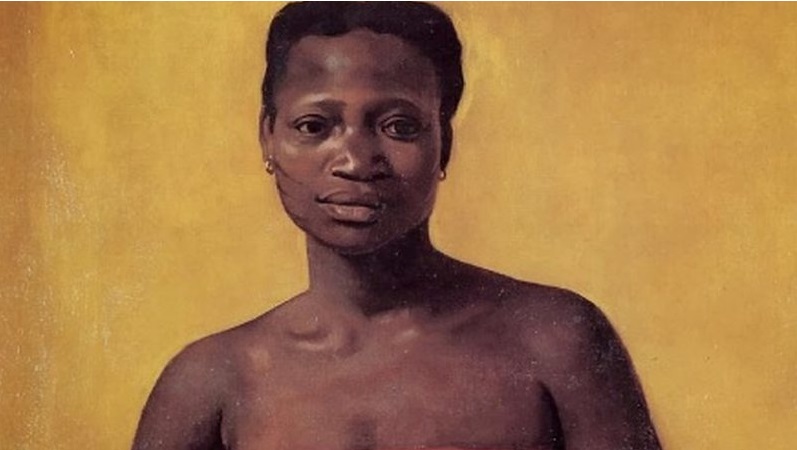

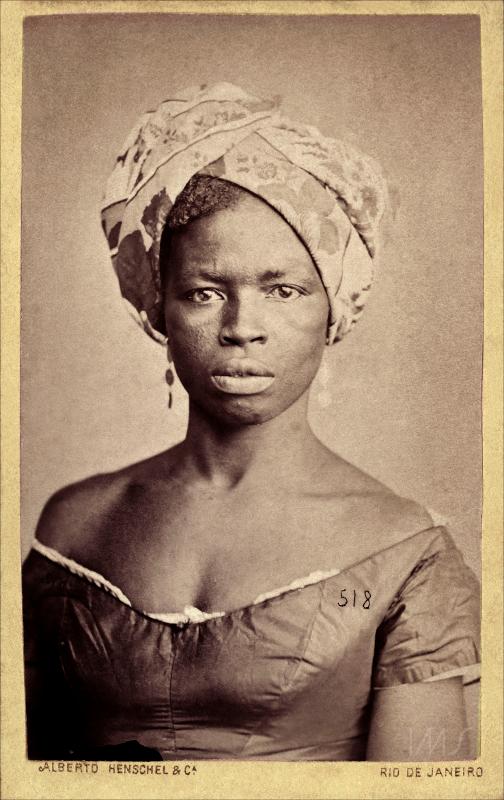

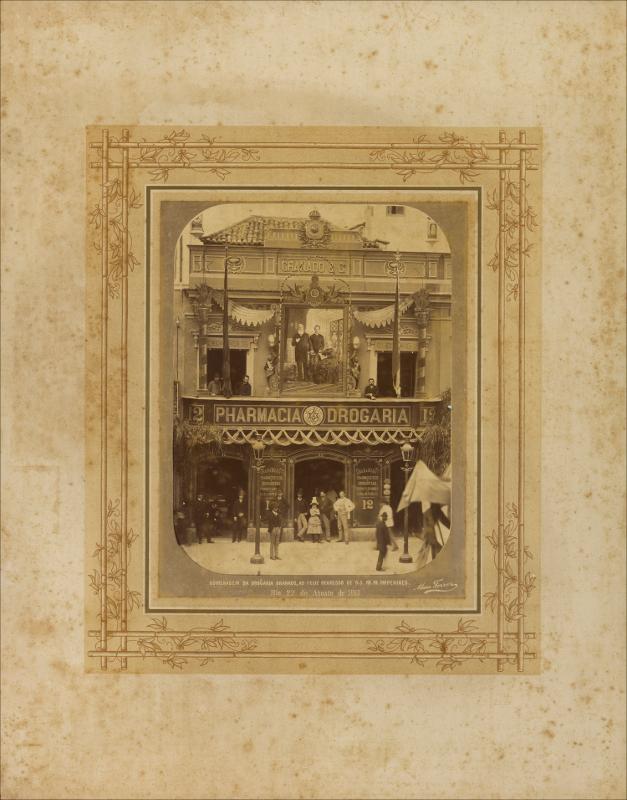

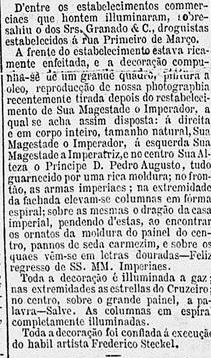

A escravidão no Brasil foi bastante fotografada, mas a abolição, sobretudo a semana de 13 a 20 de maio, nem tanto, mesmo na capital onde havia muitos fotógrafos. A razão disso não sei. É quase total a ausência de fotos fora da Corte (há apenas duas), quando se sabe que as festividades ganharam todo o país. Mas a consequência disso é que os poucos registros até agora descobertos, umas 25 fotos, ganham extraordinária importância. E o destaque vai todo para Antônio Luiz Ferreira, autor das 15 fotos com que presenteou Isabel. Sua foto mais espetacular é, sem dúvida, a da sessão da Câmara do dia 10 de maio, quando foi aprovado o projeto da abolição. A foto mais curiosa é a de Luís Stigaard, tirada na colônia Isabel, no Rio Grande do Sul. Retrata dezenas de colonos, imigrantes europeus, disciplinadamente organizados em filas, comemorando a abolição, em contraste com a exuberância das celebrações na capital do Império.

Mas o registro importante hoje é a descoberta de que Machado foi à missa. Não era pessoa de frequentar igrejas. Também não apreciava manifestações multitudinárias. Mas a essa missa, a esse ajuntamento de milhares de pessoas, ele compareceu e fica claro na foto seu esforço para aparecer, prensado entre duas robustas figuras uniformizadas. Anos depois, em crônica (Gazeta de Notícias, 14/5/1893), ele anotou sobre o 13 de maio, “Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto”. A missa foi continuação do delírio e é muito bom saber que o tímido, circunspecto e cético Machado estava lá.

[Ver sobre o assunto, Pedro e Bia Corrêa do Lago, Coleção Princesa Isabel. Fotografia do Século XIX. Rio de Janeiro: Capivara, 2008.]

Acadêmicos lamentam a morte de Jose Murilo de Carvalho

(transcrito do site da Academia Brasileira de Letras)

13/08/2023

Arno Wehling- José Murilo deixa uma obra importante para a compreensão do Brasil. Há temas da história do Império e da República, como o papel das elites, a cultura política e a cidadania para os quais deu contribuições que se incorporaram, definitivamente, à nossa maneira de ver a formação brasileira.

Como pesquisador, além dos trabalhos individuais, soube atuar em equipe e liderar exemplarmente.

Como acadêmico, foi dos mais preocupados com o papel institucional da Academia Brasileira de Letras e com a sua memória, que ele cultivava carinhosa e zelosamente, como diretor do arquivo.

Perdi um amigo que admirava e um convívio intelectual que sempre enriquecia. A Academia perdeu um membro que vivenciava como poucos o seu espírito. E o país perdeu um grande brasileiro. Nos consola o fato de que José Murilo será, cada vez mais, referência para quem quiser entender nossa cultura e nosso modo particular de existir.

Merval Pereira – José Murilo de Carvalho era dos nossos maiores historiadores, que explicou nosso passado desde o Império e, a partir desse conhecimento, analisava a política brasileira recente com requintes históricos que ajudavam a antever o futuro, do qual se desiludiu nos últimos anos. É uma perda não apenas para a ABL, onde tinha sob seus cuidados nossos arquivos, mas para a cultura brasileira.

Cacá Diegues – José Murilo de Carvalho foi um brasileiro inesquecível. Ele nos ensinou o que foi este país e a ficarmos ligados a seu futuro. Ele vai fazer muita falta a ABL.

Arnaldo Niskier – Sou testemunha do quanto o acadêmico José Murilo de Carvalho trabalhou pela cultura do nosso país, como historiador excepcional que foi, mas também no âmbito da Academia Brasileira de Letras, o quanto ele coordenou, com paixão, o nosso arquivo.

Ele deu vida ao arquivo da Academia Brasileira de Letras e, sempre presente, emprestou o brilho da sua inteligência e da sua cultura à casa de Machado de Assis. Nós estamos sofrendo muito a perda dele, ele na verdade é insubstituível.

Rosiska Darcy de Oliveira – O Acadêmico José Murilo de Carvalho cumpriu com excelência não só sua reconhecida carreira de Historiador . Foi igualmente exemplar na gestão dos Arquivos da ABL, nos anos em que ocupou a Diretoria desse setor responsável pela preservação da memória da Casa. Nossa gratidão a ele por essa dupla contribuição à Cultura Brasileira

Godofredo de Oliveira Neto - Minha referência nos estudos históricos e meu companheiro de tertúlias pelo nosso bairro do Flamengo se foi. Um grande vazio se abre.Historiador 5 estrelas.Entendi o ambiente machadiano quando li Zé Murilo no início da graduação

Jorge Caldeira – O Brasil perde um de seus maiores historiadores. A ABL, entre outras coisas, uma autoridade em arquivos sem par. Este acadêmico reverencia seu mestre: quando era jovem doutor e José Murilo já titular consagrado, ele aceitou colaborar num projeto que eu dirigia, a coleção Formadores do Brasil. A gigantesca qualidade de seu trabalho em equipe fez toda a diferença. Todos deveram muito a ele – especialmente o jovem diretor. Foi uma honra ser seu par, ainda que por pouco tempo. Com esse pequeno depoimento começo a cumprir a missão acadêmica de preservar a memória

Domício Proença Filho – Foi um privilégio conviver com José Murilo. Deixa um profundo vazio no nosso convívio e na cultura brasileira.

Ricardo Cavaliere – Lamento muito, perdemos um de nossos mais prestigiados historiadores. RIP

Edmar Lisboa Bacha -Com seu enorme cabedal em ciência política e sociologia, José Murilo foi um dos maiores historiadores que o país jamais teve. Revelou as entranhas do Império, fez o elogio a Dom Pedro II, estabeleceu as limitações da República, esclareceu o papel central dos militares na história política do país, entre outros temas. Preocupava-o enormemente a enorme desigualdade social do país que, entranhada, o fazia descrer do futuro do Brasil. Esperemos que não seja assim. Perdem seus amigos, perde a Academia, perde o Brasil. Só nos resta pranteá-lo e homenageá-lo

Ruy Castro – Não apenas nós, seus confrades, perdemos. O Brasil perdeu.

Marco Lucchesi – Jose Murilo, um dos grandes intérpretes do Brasil. Renovou a historiografia a partir da segunda metade do século XX, com livros fundamentais que ocupam espaços assegurados, que nasceram clássicos como “A Formação das Almas”, “Os bestializados”, “A construção da ordem”, e outros livros diversos como “Forças Armadas e Política”, tão atual, como a biografia de D. Pedro II. Realmente aprofundando a históriapolítica do século XIX, compreendeu a formação do século XX, a proclamação da República e todos os defeitos do que ainda resta e dos mecanismo para republicanizar a República para lhe emprestar um conteúdo mais cidadão. Foi das pessoas mais probas, corretas e honestas que jamais conheci na minha vida. Tinha um compromisso ético de que não abria mão. Severo, atento, responsabilíssimo, homem de grande coração. Um homem de grande coração, com grandes saudades me despeço de você, com um abraço muito fraterno e amoroso.

Antonio Torres – Foi muito enriquecedor conviver com José Murilo nestes meus anos de ABL. Para além de seus vastos conhecimentos, adorava o seu bom humor. Sua falta será imensa.

Heloisa Teixeira – Eu não cheguei a conviver muito com ele na ABL mas era uma fidelíssima admiradora de sua obra . Perda enorme essa.

Jose Paulo Cavalcanti – O Brasil perde com essa ausência. Viva José Murilo!

Ana Maria Machado – É uma perda imensa – para o país, para a ABL, para os amigos. Um modelo de historiador e intelectual rigoroso, preparadíssimo, atento a tudo, original, leitor sensível. Um sábio. Um homem íntegro em que se podia confiar sempre, capaz de somar o senso de humor apurado a uma exigente consciência cidadã, republicana, democrática. E pessoalmente, fiquei muito abalada. Vou sentir muita falta do amigo, de quem eu gostava muito.

Antônio Carlos Secchin: Uma lástima! Além de grande historiador, um homem leal, ético e corajoso.

Leslie Bethell: Uma grande perda para a ABL, para a historiografia brasileira e para mim pessoalmente. Murilo e eu fomos amigos, colegas e co-autores durante mais de 50 anos.

Geraldo Carneiro: Além de intelectual de primeira linha, José Murilo era uma pessoa encantadora, dono de uma ironia sempre pronta para desmontar qualquer ameaça de solenidade. O Brasil vai sentir falta de sua inteligência e de seu senso de humor.