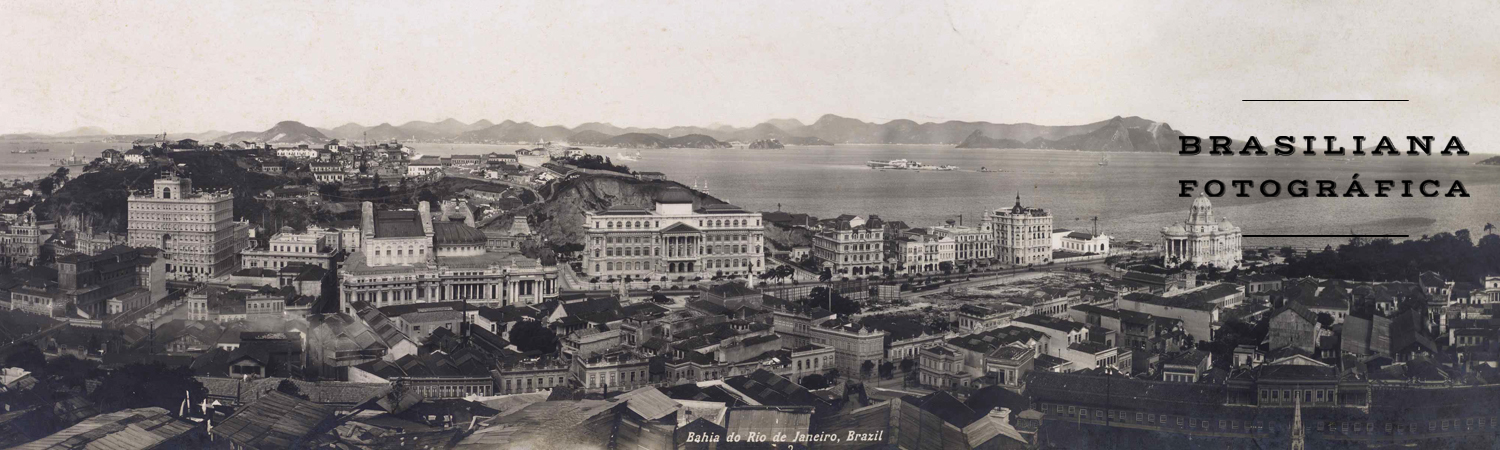

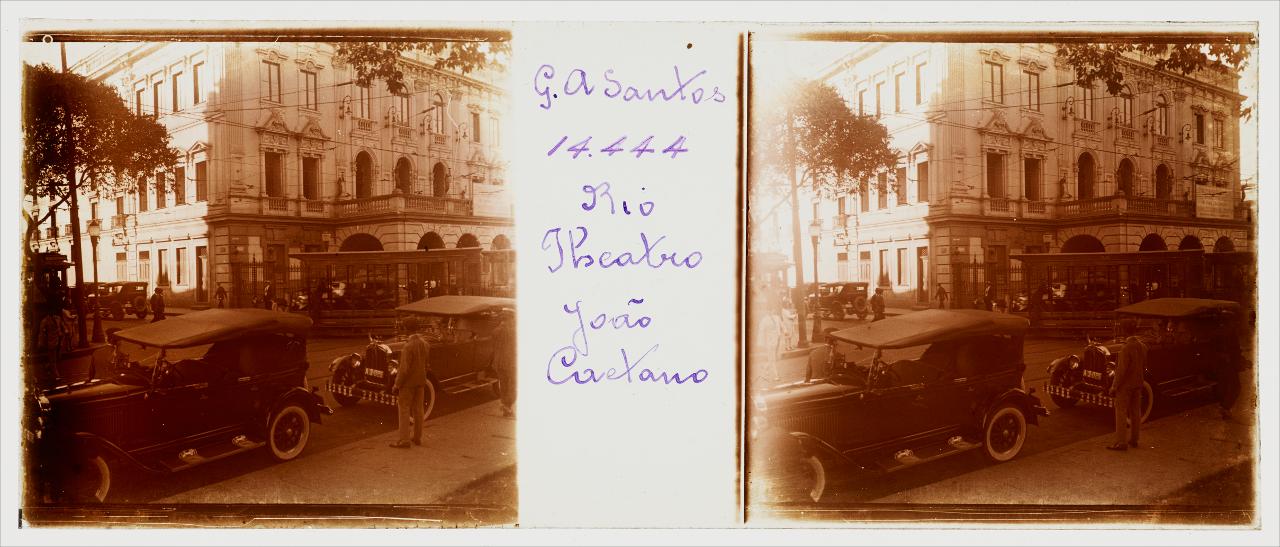

No Dia Mundial do Teatro, a Brasiliana Fotográfica traz para seus leitores registros da mais antiga casa de espetáculos do Rio de Janeiro, o Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, antigo Largo do Rocio, onde floresceu uma dramaturgia genuinamente brasileira, liderada pelo ator João Caetano (1808 – 1863), que dá nome ao teatro desde 1923. As imagens foram produzidas, já no século XX, por Augusto Malta (1864 – 1957), pelo fotógrafo amador Guilherme Santos (1871 – 1966) e por fotógrafos ainda não identificados. Não confundir nem com o Teatro João Caetano, construído na ocasião da Exposição Nacional de 1908, nem com o Teatro João Caetano de Niterói.

Vários ícones da cultura brasileira já se apresentaram no palco do João Caetano, dentre eles, Chiquinha Gonzaga (1847-1935), Dercy Gonçalves (1907 – 2008), Dulcina de Moraes (1908 – 1996), Fernanda Montenegro (1929-), Fernanda Torres (1965-), Gal Costa (1945-), Grande Otelo (1915 – 1993), Maria Bethânia (1946-), Marco Nanini (1948-), Marilia Pera (1943- 2015), Paulo Autran (1922 – 2007), Paulo Gracindo (1911 – 1995) e Procópio Ferreira (1898 – 1979). Em seu palco também foram realizados shows históricos do Projeto Seis e Meia, idealizado por Albino Pinheiro (1934 – 1999), em 1976, além das séries de grandes musicais como Rua Azusa e Sassaricando.

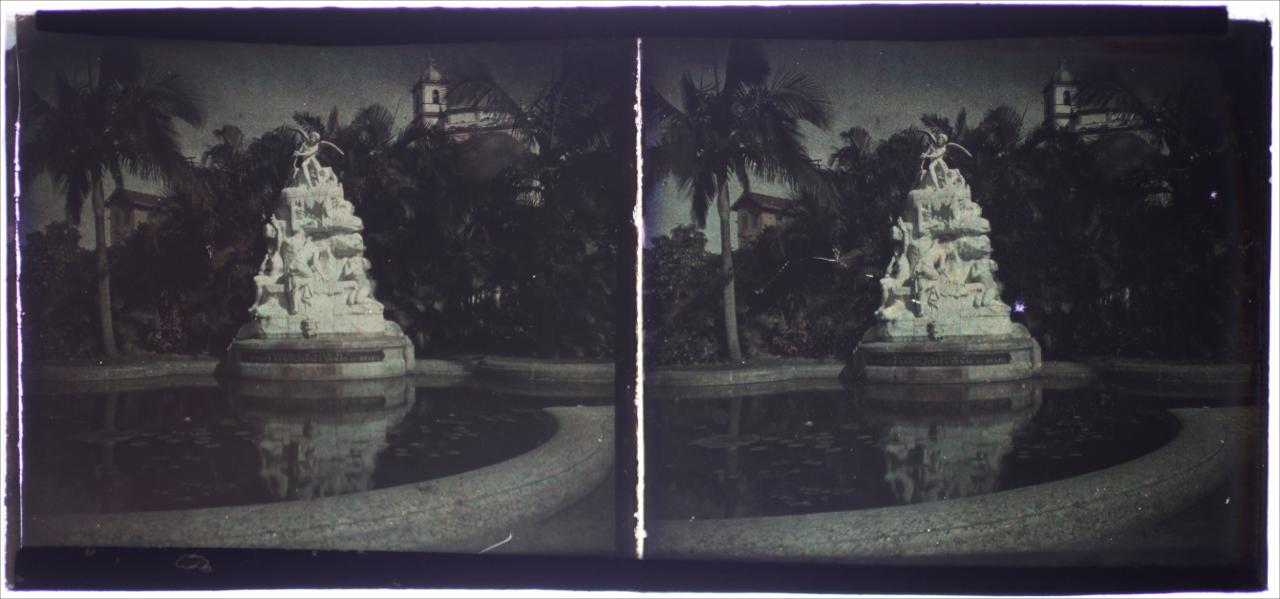

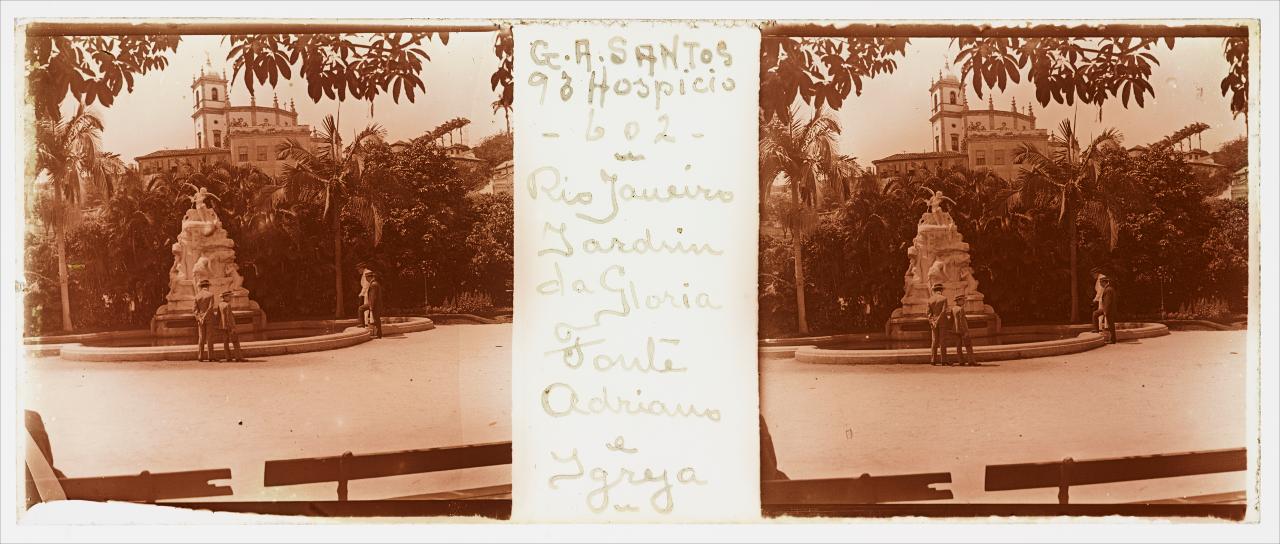

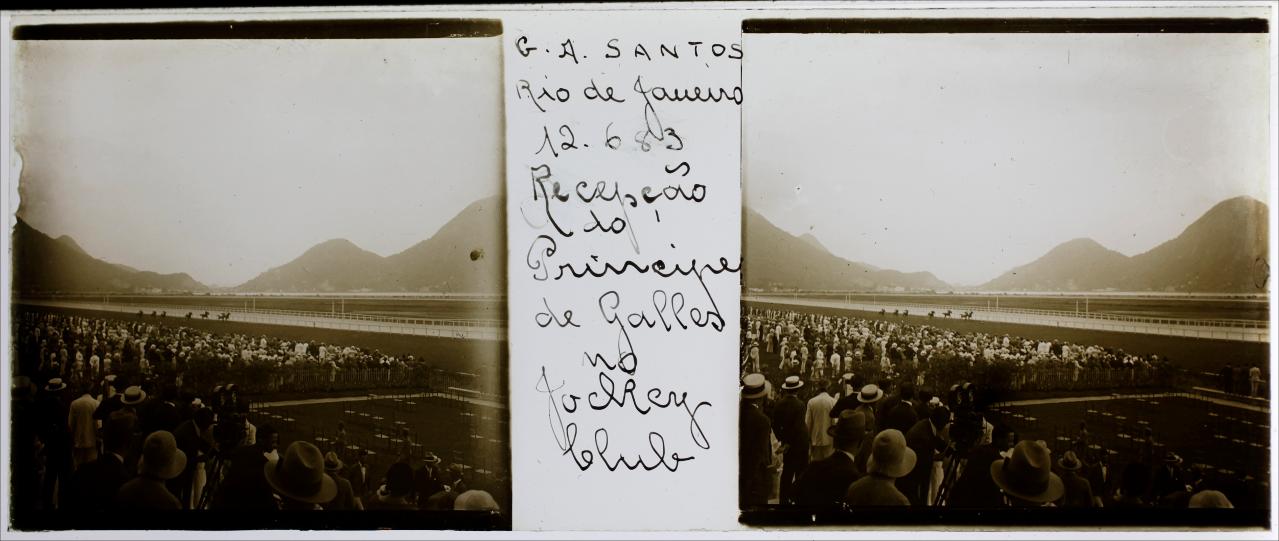

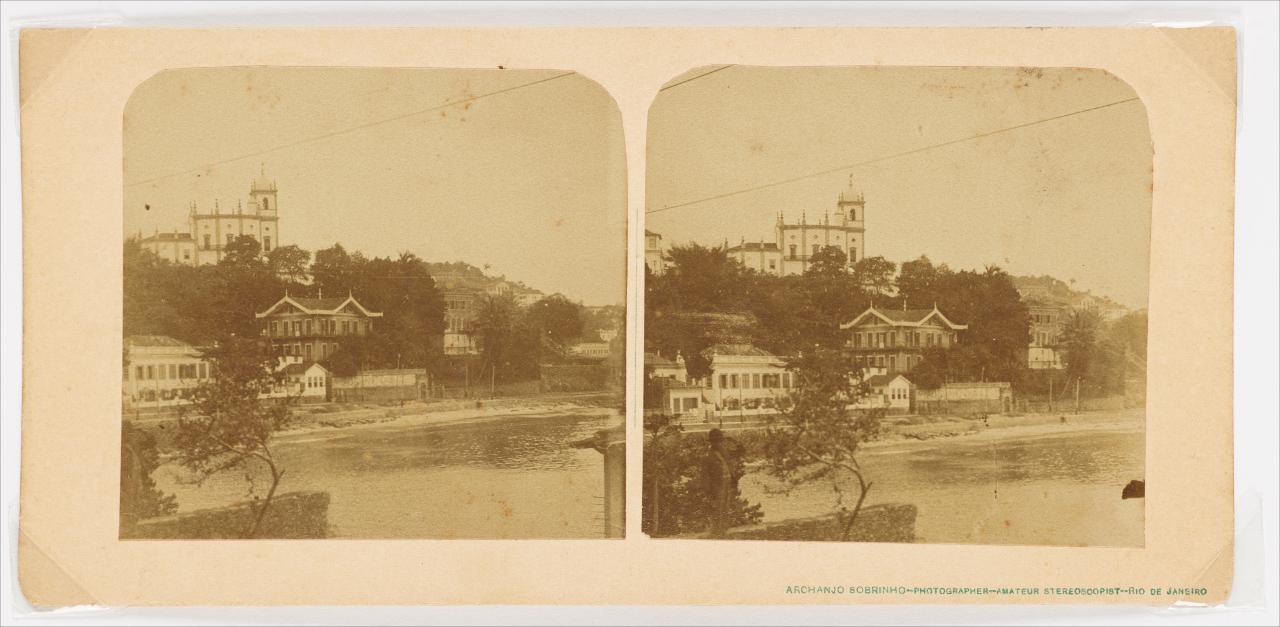

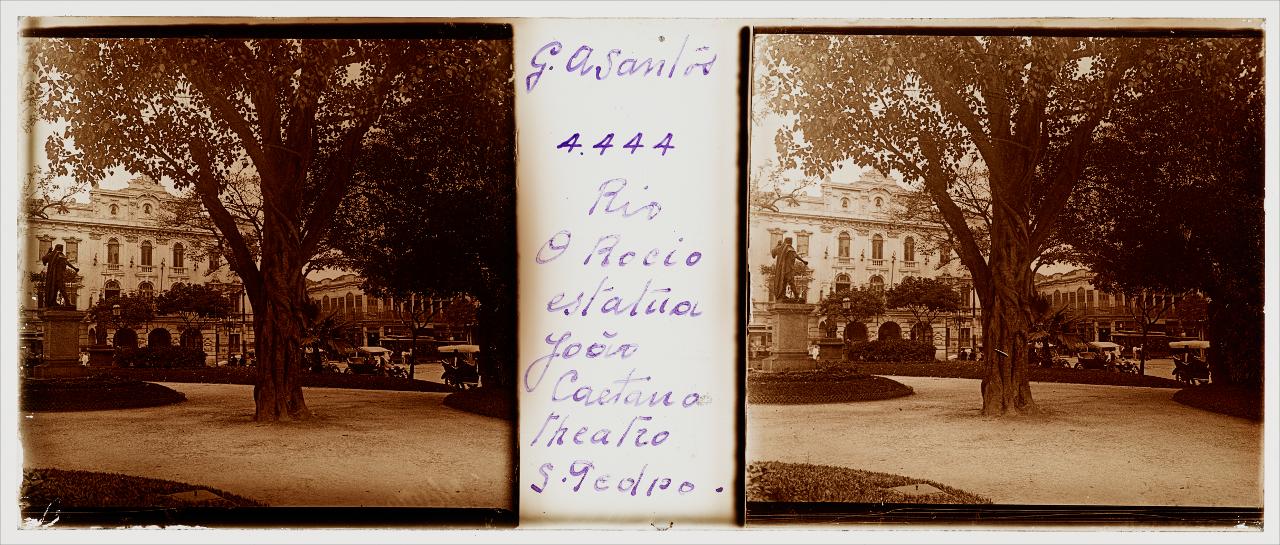

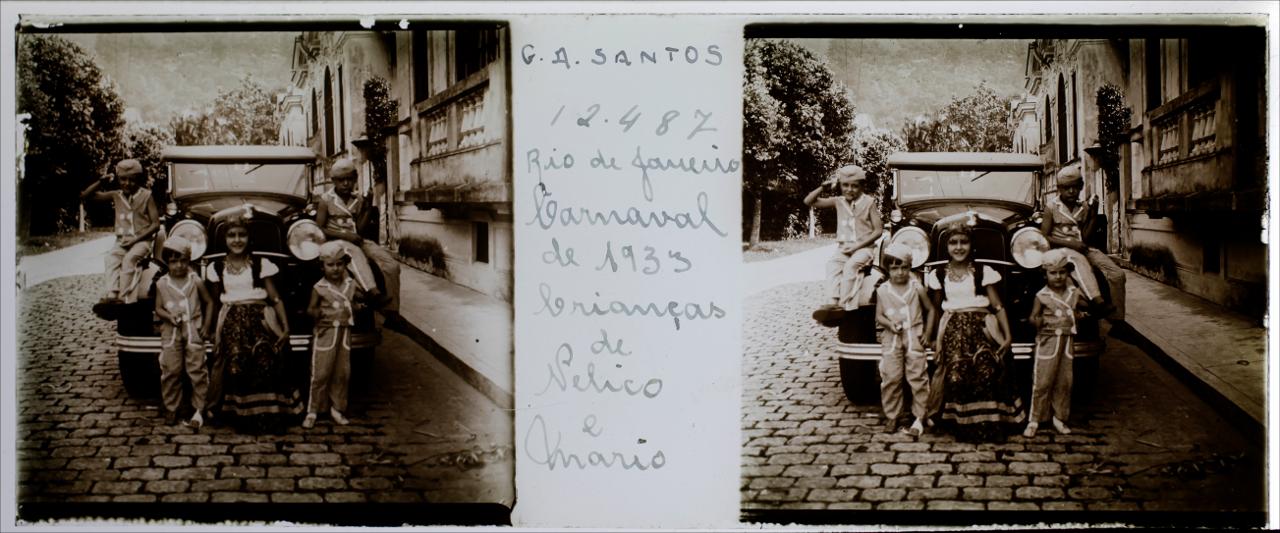

As fotos realizadas por Guilherme Santos são estereoscopias. Ele era um entusiasta desta técnica fotográfica, tornando-se um de seus pioneiros no Brasil, ao adquirir, em 1905, na França, o Verascope, um sistema de integração entre câmera e visor, que permitia ver imagens em 3D, produzidas a partir de duas fotos quase iguais, porém tiradas de ângulos um pouco diferentes. Eram impressas em uma placa de vidro e reproduziam a sensação de profundidade de maneira bem próxima da visão real. Antes dele, entre os anos de 1855 e 1862, o “Photographo da Casa Imperial”, Revert Henrique Klumb (1826 – c. 1886), favorito da imperatriz Teresa Christina e professor de fotografia da princesa Isabel, havia realizado vários registros utilizando a técnica da estereoscopia. A Casa Leuzinger também produziu fotografias estereoscópicas.

Acessando o link para as fotografias do Teatro João Caetano disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a ela.

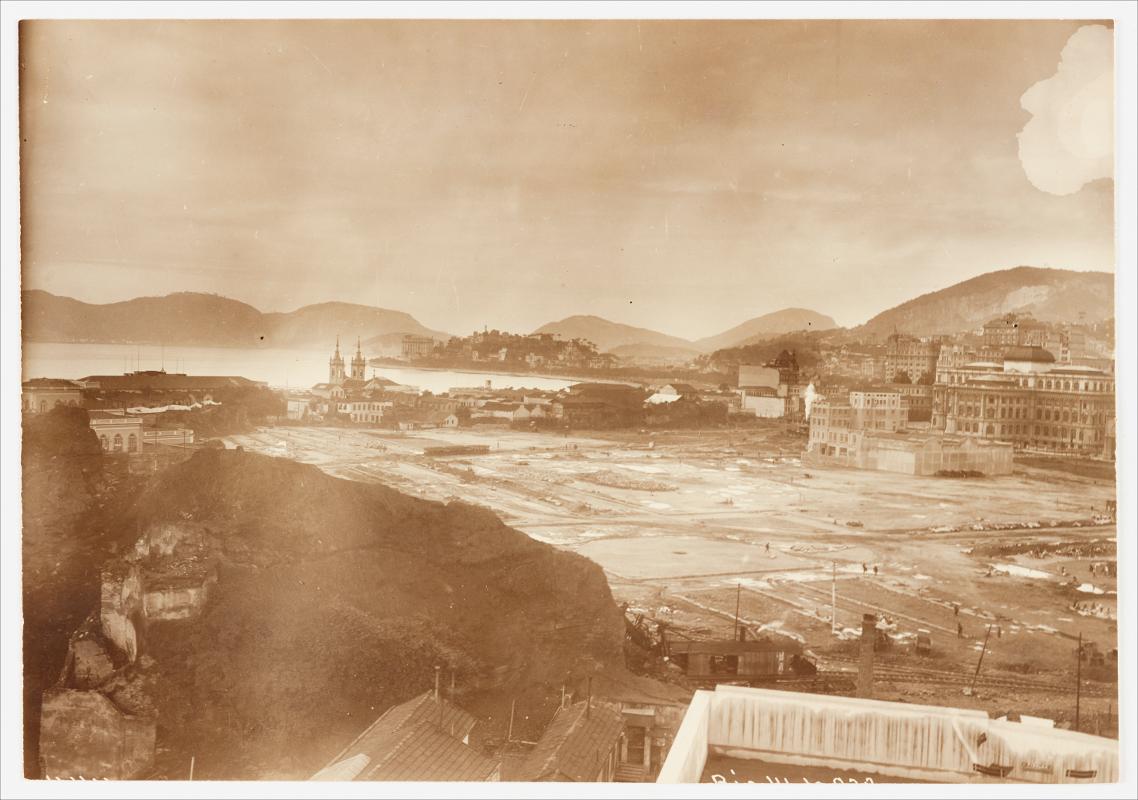

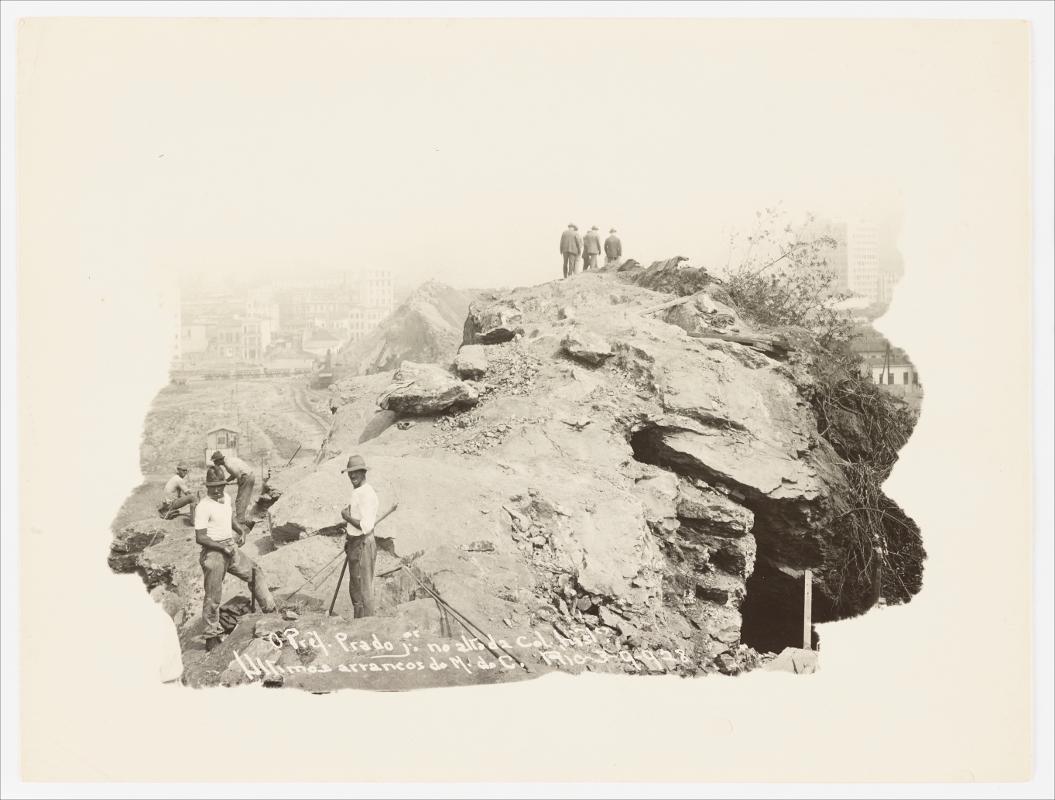

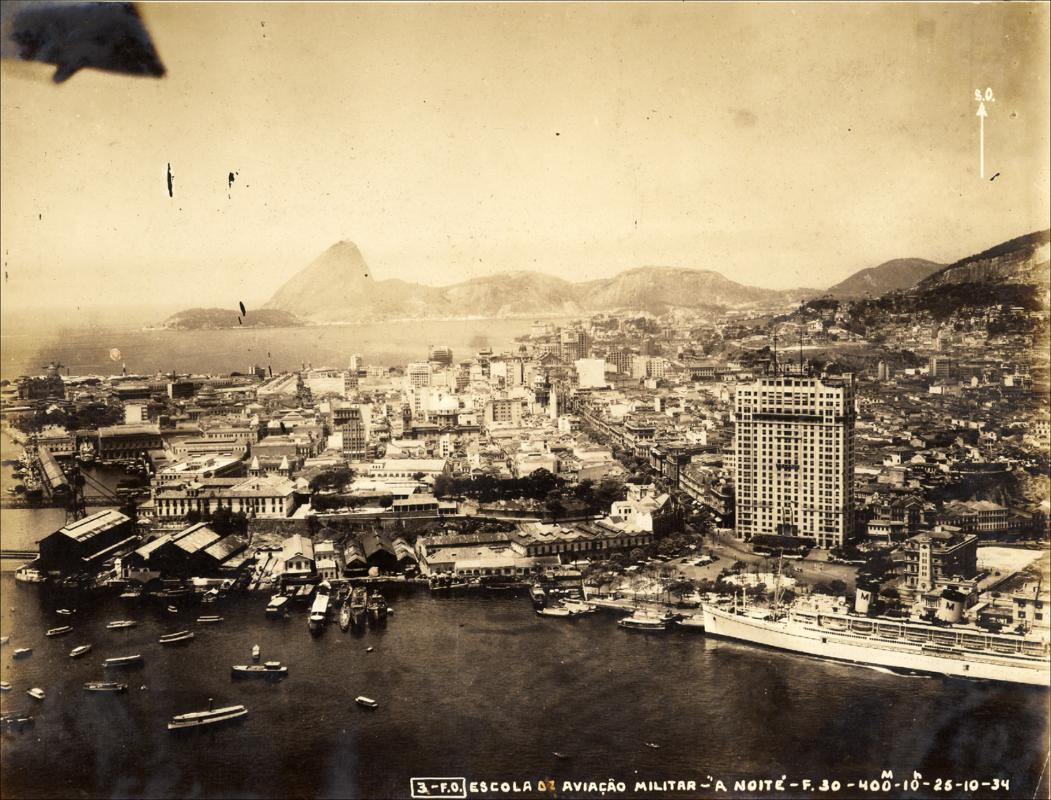

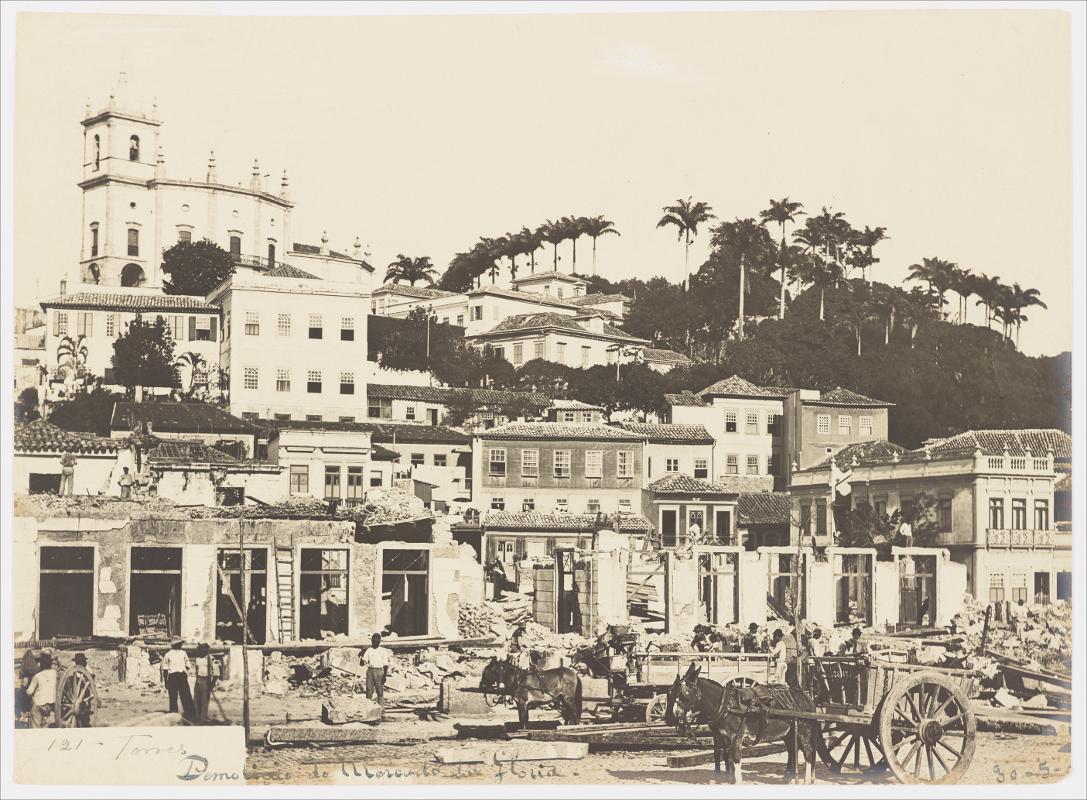

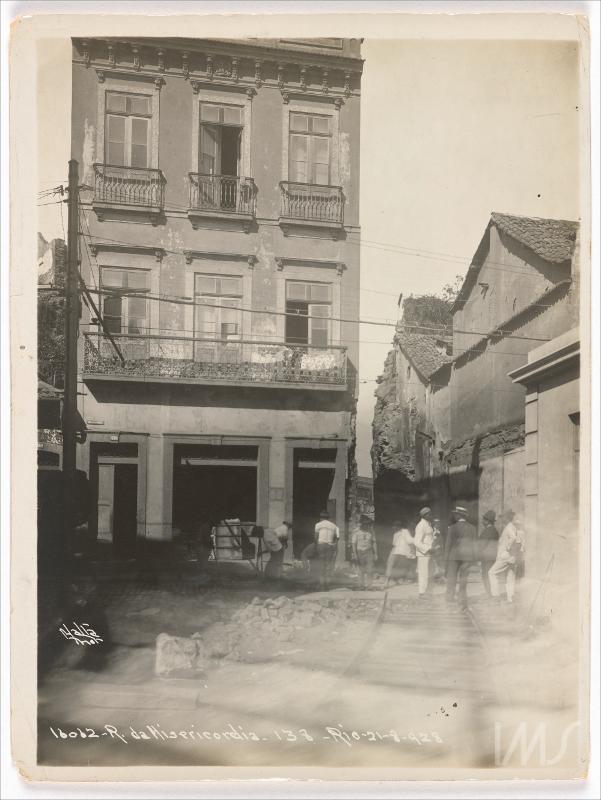

O alagoano Augusto Malta (1864 – 1937) foi contratado, em 1903, pela Prefeitura do Rio de Janeiro como fotógrafo oficial, cargo criado para ele. Passou a documentar a radical mudança urbanística promovida pelo então prefeito da cidade, Francisco Pereira Passos (1836-1913), período que ficou conhecido como o “bota-abaixo”. Trabalhou na Prefeitura até 1936, quando se aposentou. Foi o mais importante cronista fotográfico do Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XX, autor de um importante legado iconográfico.

O Dia Mundial do Teatro foi instituido, em 1961, pelo Instituto Internacional do Teatro, organização não-governamental fundada pela UNESCO e por profissionais da dança e do teatro, em 1948.

Um pouco da história do Teatro João Caetano

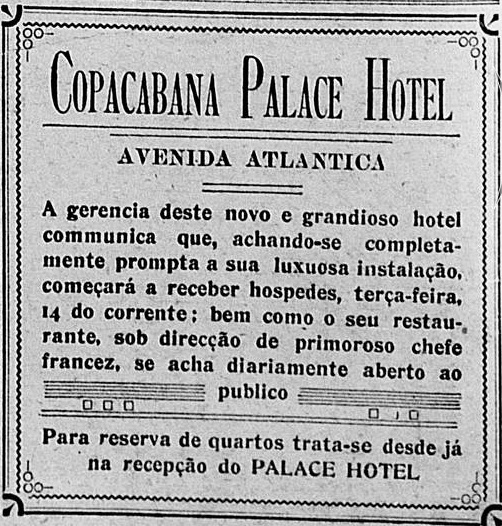

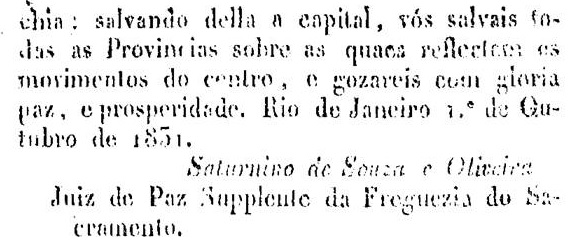

O Teatro João Caetano foi inaugurado, em 12 outubro de 1813, por dom João VI, com o nome de Real Theatro de São João, com a peça lírica O Juramento dos Nunes, de autoria do escritor e dramaturgo português dom Gastão Fausto da Câmara Coutinho (1772 – 1852), com música do também português Bernardo José de Souza e Queiroz (1865 – 1837), compositor oficial do teatro (O Patriota, outubro de 1813; Gazeta do Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1814). Suas bases foram alicerçadas com pedras destinadas à construção da catedral do Rio de Janeiro. Para os supersticiosos, isso foi a causa dos diversos incêndios ocorridos ao longo da existência do teatro.

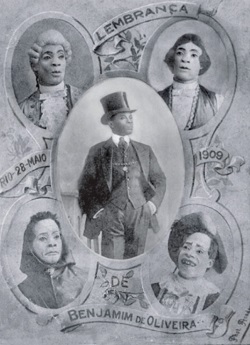

A construção do teatro foi determinada por um decreto, de 28 de maio de 1810, assinado por dom João VI (1767 – 1826):

“Fazendo-se absolutamente necessario nesta Capital que se erija um Theatro decente, e proporcionado á população, e ao maior gráo de elevação e grandeza em que hoje se acha pela minha residencia nella, e pela concurrencia de estrangeiros, e de outras pessoas que vêm das extensas Provincias de todos os meus Estados: fui servido encarregar ao doutro Pau’o Fernandes Vianna, do Meu Conselho e Intendente Geral da Polícia, do cuidado e diligencia de promover todos os meios para elle se erigir, e conservar sem dispendio das rendas publicas, e sem ser por meio de alguma nova contribuição que grave maios ou meus fieis vassallos, a quem antes desejo alliviar de todas ellas; e havendo-me propsoto o mesmo Intendente que grande parte dos Meus vassallos residentes nesta Còrte me haviam já feito conhecer que por ser esta obra do meu real agrado, e de notoria necessidade, se prestavam de boa vontade e dar-me mais uma prova de seu amor, e distincta fidelidade, concorrendo por meio de acções a fazer o fundo conveniente, principalmente si eu houvesse por bem de tomar o dito Theatro debaixo de minha protecção, e de permittir que com realação ao meu real nome se denominasse Real Theatro de S. João (…)”..

Foi edificado em um terreno adquirido por Fernando José de Almeida e o responsável pelo projeto, neoclássico, foi o engenheiro João Manuel da Silva. Sua fachada assemelhava-se a do Real Theatro de São Carlos, em Lisboa, de autoria de José da Costa e Silva (18? -1819), que teria vindo para o Rio de Janeiro, em 1812, e que, em agosto deste ano, havia sido empossado como Arquiteto Geral de todas as obras Reais no Brasil.

“O projeto arquitetônico com sua volumetria dominava a paisagem e enobrecendo o Largo do Rossio, obedecendo ao estilo da cena italiana, seguia hierarquicamente os espaços internos do edifício teatral, separando os limites entre o palco e a plateia, com sua forma aproximada de ferradura, apresentava a curvatura dos balcões em forma de “U” alongado, definindo os foyers, o proscênio e o fosso da orquestra. Seguindo o modelo de arquitetura teatral europeia, o teatro possuía um pórtico ao corpo frontal do edifício, para proteção dos espectadores que chegavam de carruagem. Um estilo de fachada próprio para um teatro de grande importância cultural e social…Havia um terraço, ou varanda na frente do edifício que serviu de palco para importantes pronunciamentos históricos.”.

José Dias em Teatros do Rio: do século XVIII ao século XX

Dom João VI era um assíduo frequentador do teatro assim como pessoas de destaque da sociedade carioca, o que tornou o Real Teatro de São João, além de centro da vida artística da capital, o ponto de encontro da vida política e social da cidade.

Cerca de um ano depois do casamento por procuração de dom Pedro I (1798 – 1834) com a arquiduquesa austríaca Leopoldina (1797 – 1926), realizado, em 13 de maio de 1817, o pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768- 1848), um dos cenógrafos do Real Theatro de São João, criou um cenário povoado de figuras mitológicas e alegóricas, para um baile, que aconteceu no teatro, em 18 de maio de 1818. Posteriormente, foi o autor do pano de boca inaugurado nas festas de coroação de d. Pedro I, em 1822.

Debret chegou ao Brasil, em 1816, integrando um grupo de artistas que ficou conhecido como Missão Artística Francesa, do qual faziam parte o arquiteto francês Grandjean de Montigny (1776 – 1850), o gravador suíço Charles Simon Pradier (1786 – 1947), entre outros, incluindo artesãos e o músico austríaco Sigismund von Neukomm (1778 – 1858), chefiados pelo intelectual e administrador francês Joachim Lebreton (1760 – 1819), que havia sido administrador das obras de arte do Museu do Louvre, em Paris, e secretário perpétuo da classe de Belas Artes do Institut de France. Foi demitido de suas funções, em 1815, devido a seu apoio a Napoleão (1769 – 1821) e também por seu discurso proferido no Institut contra o desmembramento das coleções do Louvre. Veio para o Brasil como exilado (Gazeta do Rio de Janeiro, 6 de abril de 1816, segunda coluna; Correio Official, 29 de dezembro de 1834, terceira coluna).

Em 1821, foi feita uma reforma, o teatro foi pintado interna e externamente, forrados os camarotes, de cujos parapeitos pendiam sanefas de veludo e ouro, festões de flores, bandeiras e troféus; foi estendido um tablado que, encobrindo os camarotes da primeira ordem, corria até o soalho do proscênio. Do teto pendia grande quantidade de lustres de cristal, iluminados com velas de cera (José Dias, 2012).

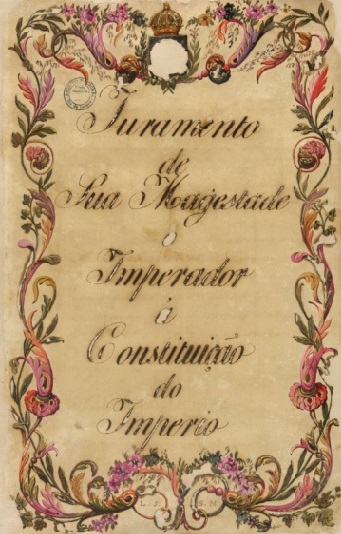

Alguns momentos importantes da história do Brasil aconteceram no teatro: a leitura, pelo futuro imperador D. Pedro I, do decreto de 24 de fevereiro de 1821, pelo qual D. João VI aprovava a Constituição elaborada pelas Cortes de Lisboa. Em 5 de junho do mesmo ano, também no teatro, reuniu-se a assembleia perante a qual D. Pedro jurou as bases da futura Constituição de Portugal. Ao retornar de São Paulo, em 15 de setembro de 1822, D. Pedro surgiu num dos camarotes do São João mostrando, no braço, uma faixa verde e amarela, onde estava escrito “Independência ou Morte”, sendo ovacionado pelo público e pela multidão que irrompeu a sala (José Dias, 2012).

Seu proprietário, Fernando José de Almeida, já mencionado, conseguiu um empréstimo no Banco do Brasil, estabeleceu acionistas de camarotes e obteve a concessão de loterias. Durante as obras de reconstrução, foi preparado em um salão da frente, junto à varanda, o Theatrinho Constitucional, inaugurado em 1º de dezembro de 1824, para festejar a coroação e sagração de D. Pedro I. Tinha um pequeno palco, 24 camarotes e uma plateia para 150 pessoas. Na estreia, apresentação do Hino, composto pelo Imperador e tocado pela orquestra; de um discurso recitado pela atriz Estela Joaquina de Moraes e da ópera de Rossini, O engano feliz.

“O Imperial Theatro de São Pedro de Alcântara conservou todas as características do projeto anterior (Real Theatro de São João, 1813).” “O teatro possuía 100 camarotes, distribuídos em quatro ordens, com capacidade para umas 300 pessoas, separadas por um gradil dourado da platéia que acomodava aproximadamente 600 espectadores. Ao centro ficava o camarote imperial, ornado com o brasão do império, com lindos trabalhos de talha dourada e guarnecido de cortinas de seda azul, bordadas a ouro (essa decoração deve ter sido substituída por verde e ouro, cores a que se refere Carlos Seidler). A iluminação era feita por 220 velas de cera, resguardadas em mangas de vidro. A não ser no camarote imperial, onde havia um grande lustre e várias arandelas, do teto não pendia nenhum candelabro para não prejudicar a visão. O edifício era bastante arejado, atendendo aos rigores do clima. À entrada havia um buffet.”

Teatros do Centro Histórico do Rio de Janeiro

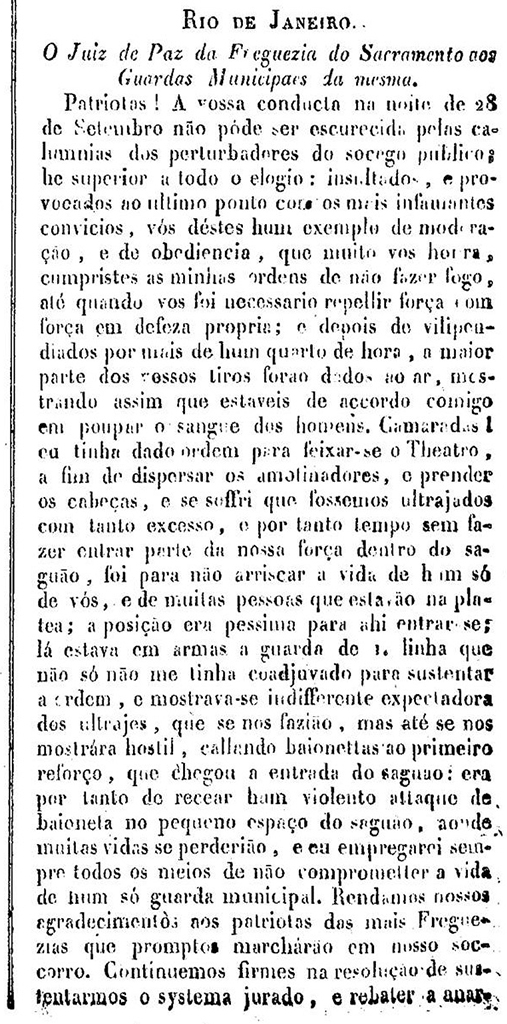

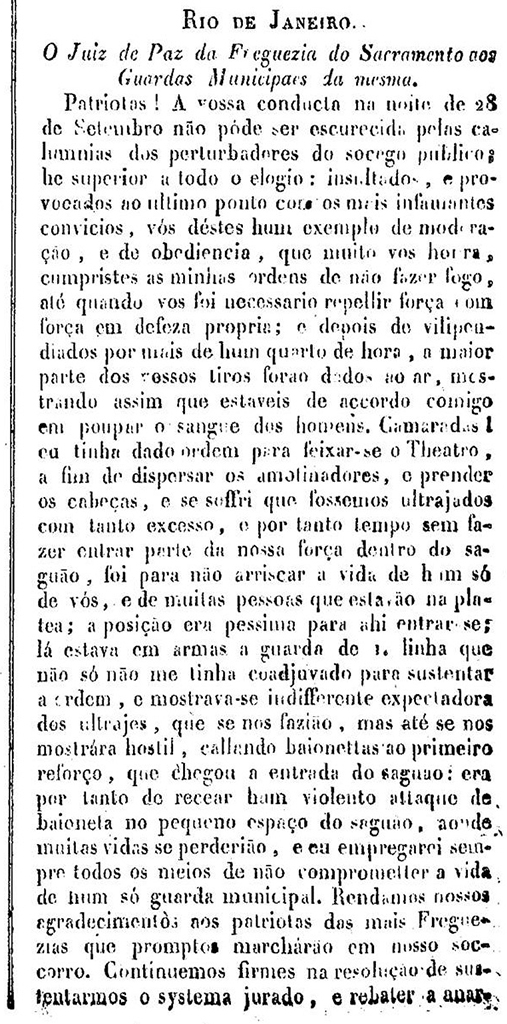

O teatro ficou temporariamente fechado em 1831 e José Fernando de Almeida, filho do antigo proprietário, arrendou o teatro ao Banco do Brasil. Reabriu, no mesmo ano, em 3 de maio, com o nome de Theatro Constitucional Fluminense com a apresentação da peça Tolita ou O Império das Leis (Jornal do Commercio, 3 de junho de 1831, primeira coluna). Após o distúrbio ocorrido no teatro, em 28 de setembro de 1831, iniciado por uma briga entre o tenente brasileiro Antônio Caetano e o oficial português Paiva, do Estado-Maior do Exército, que tomou proporções maiores, deixando dois feridos e três mortos, o teatro foi novamento fechado (Distúrbios no Theatro Constitucional Fluminense; Jornal do Commercio, 1º de outubro de 1931, segunda coluna).

Foi reaberto em 02 de dezembro de 1831, com a representação do drama O aldeão magistrado, encenado por uma companhia constituida pelo arrendatário do teatro. Em 3 de maio de 1832, foi encenado no teatro o drama A reconciliação das duas tribos pelo poder da inocência (Correio Mercantil, 2 de maio de 1832, segunda coluna). João Caetano dos Santos (1808 – 1863), o mais importante ator brasileiro do século XIX, fazia parte do elenco.

Para liquidação total da dívida, o Banco do Brasil, em 1838, levou o imóvel à praça, sendo arrematado por Manuel Maria Bregaro e Joaquim Valério Tavares que formaram uma sociedade por ações, composta por quarenta acionistas, um dos quais, o ator João Caetano dos Santos.

A representação da tragédia Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães (1811-1882) , em 13 de março de 1838, no Teatro Constitucional Fluminense, é considerada fundamental para a definição individual do teatro brasileiro. O drama foi apresentado pela companhia de João Caetano, composta exclusivamente de atores brasileiros (Jornal do Commercio, 6 de março de 1838, primeira coluna).

Em outubro de 1838, foi novamente fechado, dessa vez para uma reforma, quando foi construído o segundo andar, o teto foi pintado pelo artista Olivier e, o pano de boca, pintado por Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879), discípulo do já mencionado Grandjean de Montigny. Em 7 de setembro de 1839, foi reaberto com seu antigo nome: Theatro de São Pedro de Alcântara. Em cena, João Caetano na peça Olgiato, de J. G. de Magalhães (Diário do Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1839, primeira coluna).

João Caetano tornou-se seu principal acionista, tomando a si a empresa do Teatro Constitucional Fluminense, em 1843.

O segundo incêndio no teatro aconteceu em 9 de agosto de 1851, após de uma representação de O cativo de Fez, de João Antônio da Costa.

“Ardeu o arquivo das companhias líricas e dramáticas, avaliado em mais de 12.000$; vestimentas, cenário, instrumentos de música, tudo o fogo devorou. Salvaram-se somente os livros do escritório, uma mesa com algum dinheiro e os móveis da sala de entrada do camarote particular do Imperador”

Henrique Marinho em O teatro brasileiro…(1904)

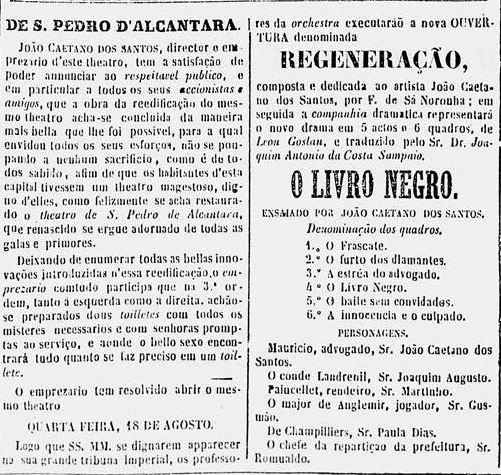

João Caetano, então diretor e empresário do teatro, decidiu reconstrui-lo e o Theatro São Pedro de Alcântara foi reinaugurado, com a presença de dom Pedro II (1825 – 1891) e da imperatriz Teresa Cristina (1822 – 1889), em 18 de agosto de 1852, com o espetáculo O Livro Negro, protagonizado por João Caetano. Os arquitetos Olivier e Hosxe participaram da reconstrução e o cenógrafo Joaquim Lopes de Barros Cabral foi o responsável pela pintura (Diário do Rio de Janeiro, 20 de agosto, terceira coluna; 21 de agosto, primeira coluna; e 25 de agosto de 1852, penúltima coluna).

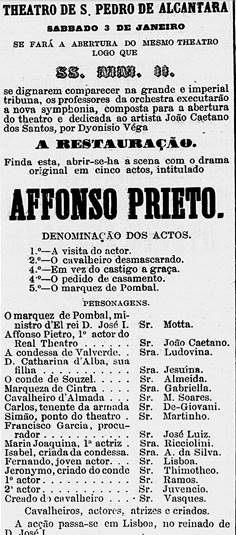

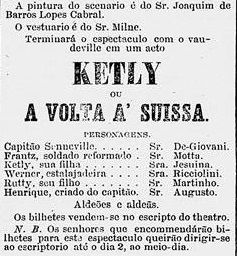

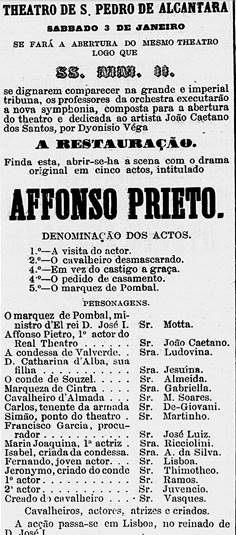

Em 26 de janeiro de 1856, outro incêndio, ocorrido após a apresentação do drama de Mendes Leal, D. Maria de Alencastro, em benefício da atriz Isabel Maria Nunes, que reduziu a cinzas todo aquele edificio (Correio Mercantil, 27 de janeiro de 1856, última coluna). Cerca de um ano depois, em 3 de janeiro de 1857, foi, com a presença do imperador Pedro II (1825 – 1891), mais uma vez reinaugurado, com o drama Affonso Pietro, protagonizado por João Caetano, e o vaudeville Ketly ou A volta à Suiça. A reforma foi comandada pelo ator José Romualdo de Noronha, que idealizou um teatro com todas as características das salas de espetáculos da Europa. Entretanto, as condições técnicas ainda e a acústica eram insatisfatórias.

“O teatro com efeito corresponde à expectação de todos. Ornado com simplicidade e elegância, todo branco com flores de ouro, forrados os seus camarotes de papel azul e branco fabricados no país, apresenta algumas inovações muito bem entendidas. O fundo dos camarotes tem a forma circular aconselhada pelas leis da acústica; a quarta ordem apresenta um avarandado de muito bom gosto, a abóbada do forro em vez de começar na linha em que terminam os camarotes, começa na linha em que estes principiam, e assim erguendo- -se o forro, dá a essa quarta ordem uma elevação que perfeitamente contrasta com o acachapado das nossas torrinhas. Reduzindo a menores proporções a tribuna imperial, o construtor do teatro ganhou espaço para mais dois camarotes em cada ordem, ao mesmo tempo que estabelecendo a orquestra no vão por baixo do arco do proscênio deu mais extensão ao espaço destinado às cadeiras”.

Jornal do Commercio, 5 de janeiro de 1857

Mesmo com o falecimento de João Caetano, em 24 de agosto de 1963, o teatro continuou a ser o mais frequentado da Corte.

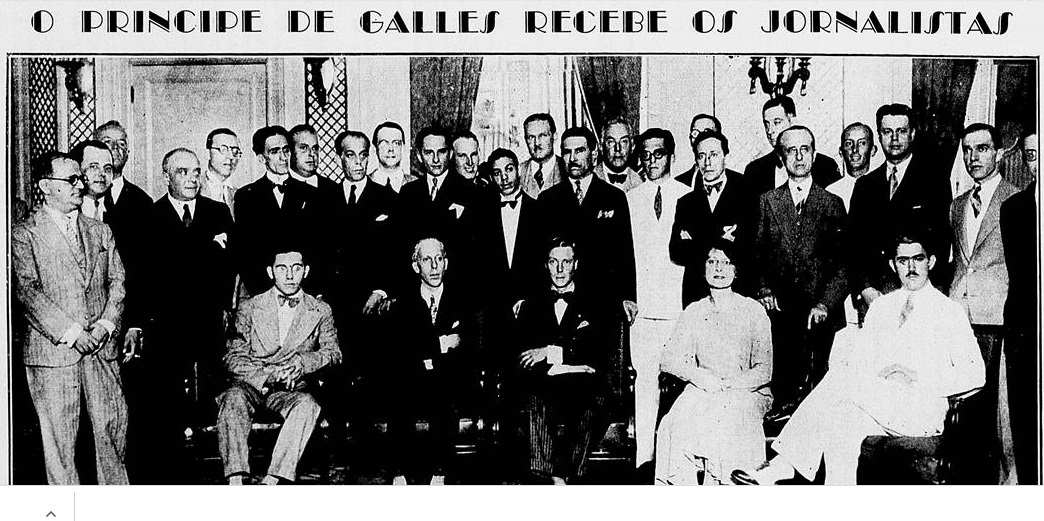

Na década de 1880, apresentaram-se em seu palco duas das maiores atrizes do século XIX: a italiana Eleonora Duse (1858 – 1924), em 1885; e a francesa Sarah Bernhartd (1844 – 1923), em 1886, quando sua atuação em Fedra, de Jean Racine (1639 – 1699) arrebatou a plateia (Jornal do Commercio, 29 de junho de 1885, última coluna; A Semana, 17 de julho de 1885; Diario do Brazil, 7 de agosto de 1885, primeira coluna; Gazeta de Notícias, 3 de junho de 1886, última coluna).

Em 1885 foi feita realizada outra reforma desta vez por iniciativa dos diretores do Banco Industrial e Mercantil, que eram, na ocasião, proprietários do teatro. O projeto arquitetônico foi de Pedro Leonardo Lamberti. As condições de visibilidade e acústica foram melhoradas e a instalação da iluminção a gás foi supervisionada pelo próprio imperador Pedro II. A pintura das paredes se assemelhava à mármore e as cadeiras ficaram mais espaçosas. O pano de boca foi pintado pelo cenógrafo Rossi, baseado em uma ideia de Ângelo Agostini (1843 – 1910). Em 1888, foi novamente reformado.

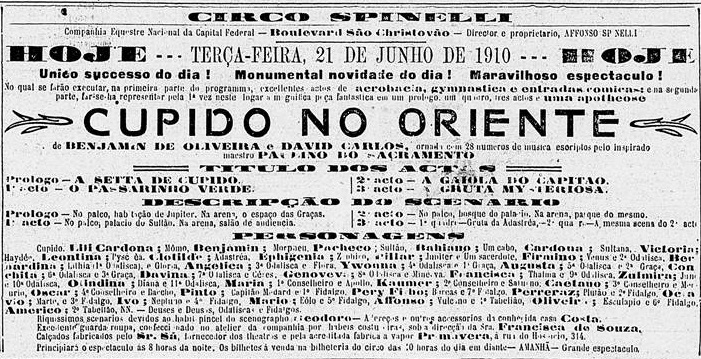

Com a Proclamação da República, o teatro foi atingido pela crise econômica que afetou atividades artísticas. Passou a abrigar companhias circenses e de variedades.

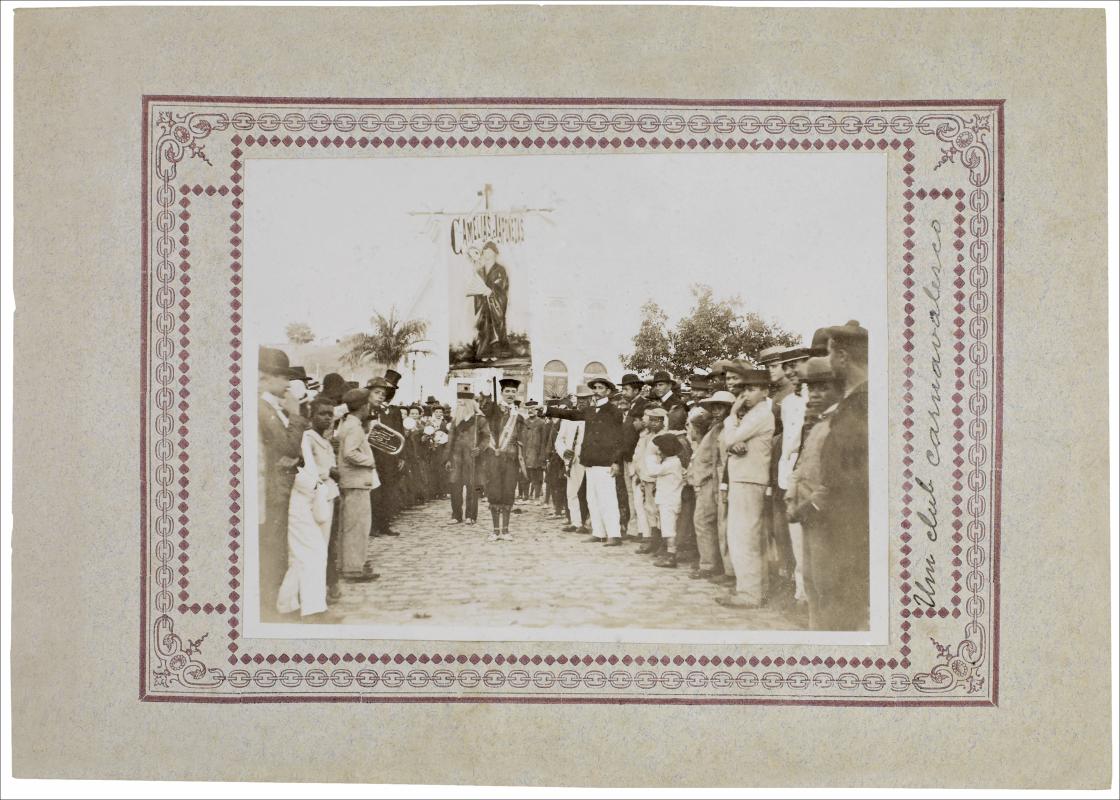

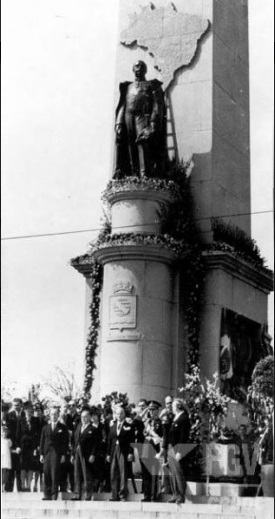

Em 3 de maio de 1891, foi inaugurada numa praça que existia defronte ao edifício da antiga Academia Imperial de Belas-Artes, hoje Museu de Belas-Artes, uma estátua em tamanho natural de João Caetano como o protagonista da peça Oscar, filho de Ossion, de Antoine-Vincent Arnault (1766 – 1834), de autoria do escultor carioca Francisco Manuel Chaves Pinheiro (1822 – 1884) e fundida em Roma.

Por escritura pública datada de 14 de junho de 1898, passada no Cartório do Tabelião Evaristo, o Banco do Brasil, mais uma vez, passou a ser o proprietário do imóvel, por permuta feita com o Conde de Santa Marinha, Comendador Antônio Teixeira Rodrigues, e sua esposa.

Em 1916, a estátua de João Caetano foi transladada do Campo de Santana – onde estava desde 1909 – para a Praça Tiradentes, diante do Teatro de São Pedro de Alcântara (O Paiz, 3 de setembro de 1909, primeira coluna; O Paiz, 20 de agosto de 1916, última coluna; O Paiz, 6 de outubro de 1916, segunda coluna).

O Teatro de São Pedro de Alcântara foi remodelado, em dezembro de 1916. Custou mais de 300 contos ao Banco do Brasil e foi executada pelo engenhero Silveira da Mota com a firma construtora Andrade Lima & Cia. Os encarregados pela iluminação e pelos aparelhos elétricos, foi a firma F. R. Moreira & Cia e a decoração e o pano de boca foram realizados pelos irmãos Timóteo.

Por escritura lavrada em Notas do 18º Ofício, Cartório do Tabelião Álvaro Borgert Teixeira, no Livro n. 23, folhas 2, em 22 de dezembro de 1920, o teatro tornou-se propriedade da Prefeitura do Distrito Federal.

Finalmente, a partir de 24 de agosto de 1923, pelo Decreto nº 1891 do prefeito Alaor Prata (1882 – 1964), o teatro passou a chamar-se Teatro João Caetano, em homenagem ao ator, considerado o pai do teatro brasileiro (O Paiz, 25 de agosto de 1923, quarta coluna; Revista da Semana, 1º de setembro de 1923, primeira coluna).

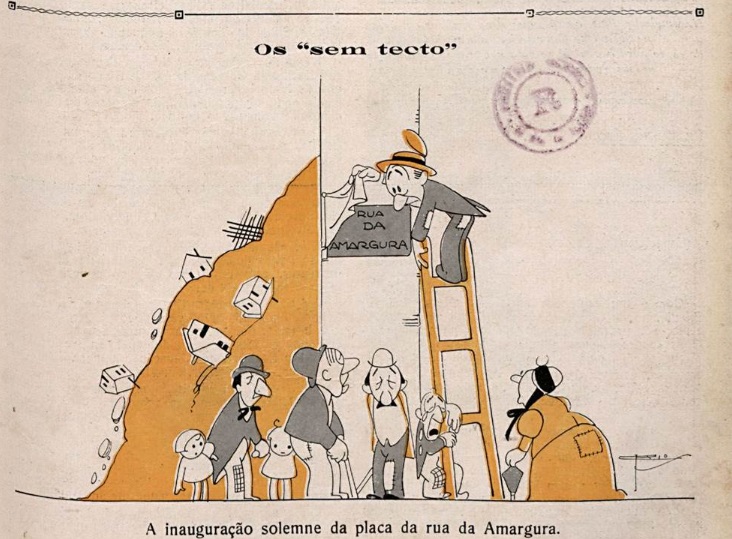

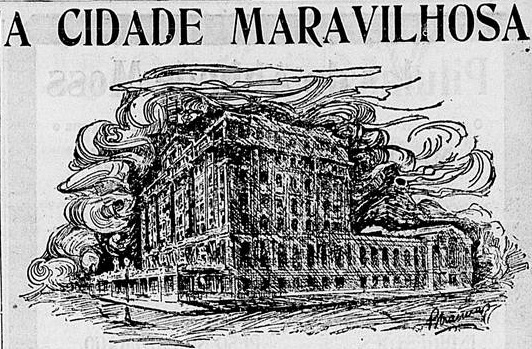

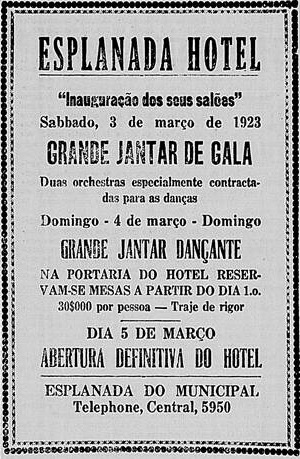

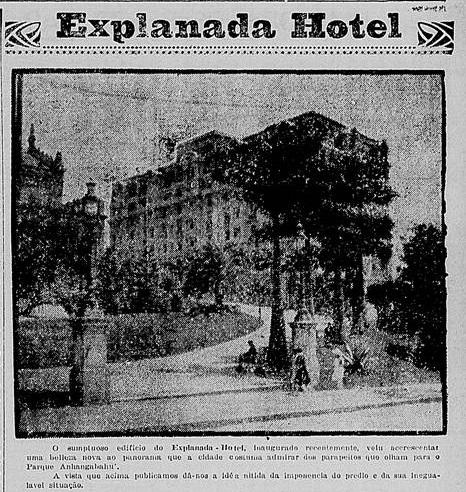

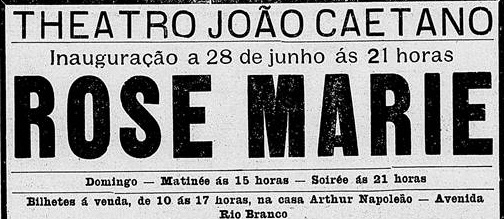

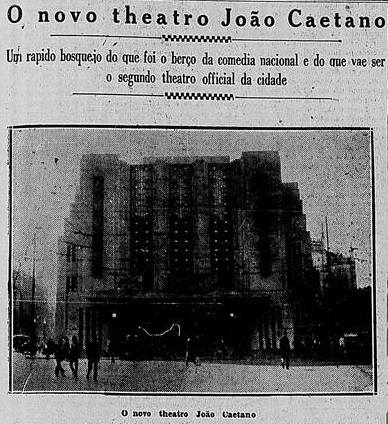

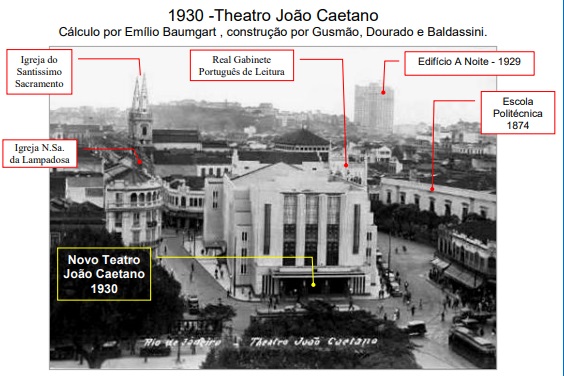

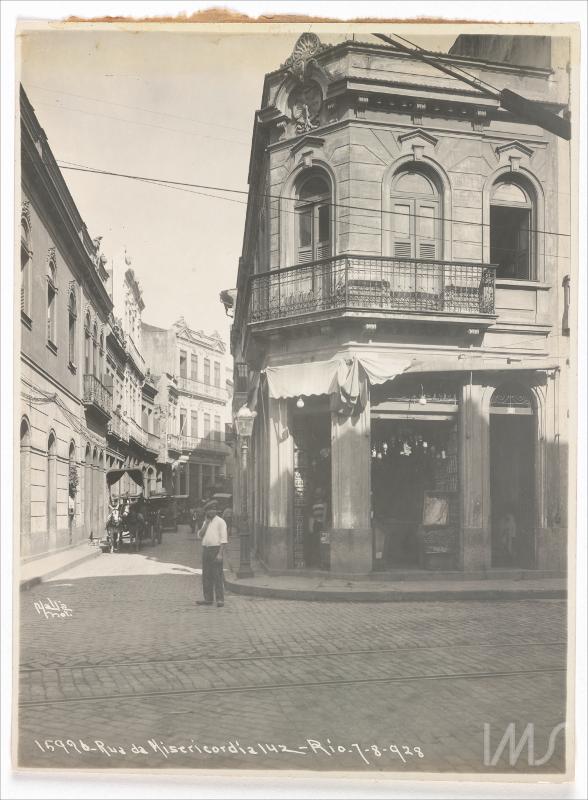

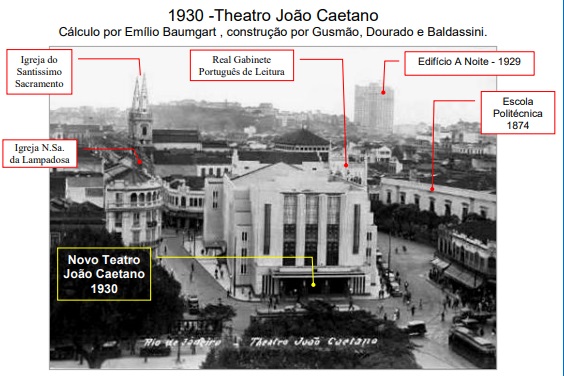

Durante a gestão do prefeito Antônio da Silva Prado Junior (1880 – 1955), em 15 de junho de 1928, realizava-se o último espetáculo do antigo teatro pela companhia Margarida Max, com a revista Rio nu, de autoria de Moreira Sampaio. Foi demolido, reconstruído e o prédio atual foi inaugurado em 28 de junho de 1930, com a opereta Rose Marie, com música de Rudolf Friml (1879 – 1972) e Herbert Stothart (1885 – 1949), e livro e letra de Otto Harbach (1873 – 1963) e Oscar Hammerstein II (1895 – 1960), apresentado por uma companhia francesa do Morgadu, com Jane Marney como estrela. Devido à apresentação, as músicas da opereta, já conhecidas, voltaram a fazer muito sucesso (O Imparcial, 29 de novembro de 1928; O Paiz, 27 de junho de 1930; O Cruzeiro, 21 de junho de 1930; e O Malho, 19 de julho de 1930, coluna do meio). Foi essa obra que deu ao teatro a estrutura que mantém até os dias de hoje, sem o pórtico por onde passavam as carruagens (Correio da Manhã, 24 de junho e 20 de julho de 1930).

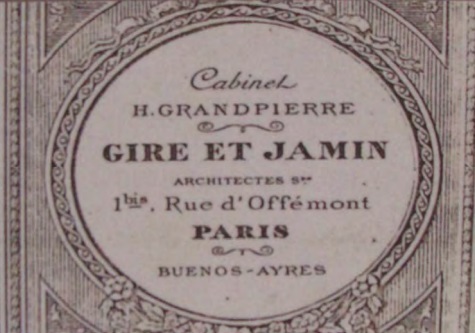

Houve uma acirrada polêmica entre o arquiteto francês Joseph Gire (1872 – 1933) que tinha um projeto de remodelar e modernizar o Teatro João Caetano, mantendo a estrutura original e o urbanista francês Alfred Agache (1875 – 1959), convidado, em 1927, para trabalhar em um projeto de remodelação urbana do Rio de Janeiro a convite de Prado Júnior. Agache venceu e viabilizou a proposta do projeto de Alejandro Baldassini, que demoliu o imóvel. Nos primeiros anos da década de 1930, Baldassini foi editor da revista Forma juntamente com o engenheiro teuto brasileiro Emilio Baumgart, calculista de suas principais obras.

O projeto e sua execução ficaram a cargo da empresa Gusmão, Dourado & Baldassini. Com uma fachada futurista e com sua volumetria purista, em um estilo bem moderno, o novo edifício, considerado um ícone art déco do Rio de Janeiro, não agradou a todos (Fon-Fon, 24 de maio de 1930; O Malho, 7 de junho de 1930; O Jornal, 13 de julho de 1930, penúltima coluna; O Cruzeiro, 9 de agosto de 1930; Jornal do Brasil, 21 de dezembro de 2008).

“Conquanto os principais teatros do mundo sejam considerados obras de arte do primeiro renascimento arquitetônico, o nosso é, no século atual, um monumento de época. Como construção, encarado sob o ponto de vista técnico, é a última palavra no arrojo a que tem chegado a engenharia moderna, utilizando-se do concreto armado, heterogêneo e monolítico. Assim, observa-se na estrutura óssea do novel edifício, como no indumento arquitetônico, a ausência absoluta de arcos. E as poucas vigas que se vêem apresentam originalidades de perfis. Os camarotes, balanceados em quase quatro metros, não são suportados por nenhuma coluna que embarace a vista nem vigas ou consolos, o que no campo da lógica dá a pensar até onde chegaremos. A questão da acústica foi baseada nos métodos modernos análogos aos usados na construção do grande Salão de Música Pleyel, em Paris.”

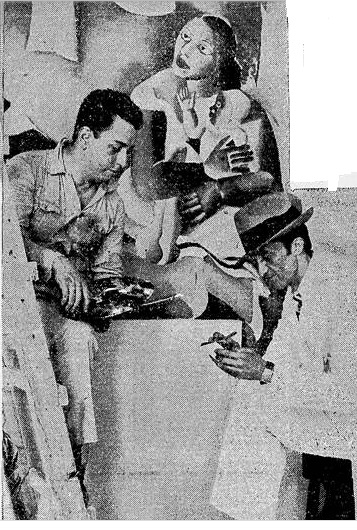

Os painéis de temática musical, Samba e Carnaval, que foram pintados a óleo diretamente sobre a parede do foyer superior do Teatro João Caetano são de autoria do pintor Emiliano Di Cavalcanti (1897 – 1976). Foram projetados em 1929.

As datas 1931 e 1964 grafadas sob a assinatura do artista referem-se, respectivamente, ao ano da pintura e ao da intervenção feita pelo próprio artista. A obra é considerada o primeiro mural modernista brasileiro e foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro – Inepac -, em 27 de outubro de 1967.

Nas décadas de 40 e 50, o João Caetano foi o palco de diversas revistas musicais e também de bailes de carnaval como os registrados nas matérias Dalva, a rainha – Baile do Rádio – Texto de Josué Guimarães e fotos de José Medeiros e Flávio Damm (O Cruzeiro, 17 de fevereiro de 1951); Paz e alegria no Baile das Atrizes – Texto de Arlindo Silva e fotos de João Martins, Flávio Damm e Jorge Audi (O Cruzeiro, 13 de março de 1954), Rainha do Rádio – Texto de Ary Vasconcelos e fotos de Jorge Audi, Mário de Moraes e José Medeiros (O Cruzeiro, 25 de fevereiro de 1956), Baile das Atrizes – Texto de Mário de Moraes e fotos de Walter Luiz, Antônio Ronek, José Medeiros, Jorge Audi e Hélio Passos (O Cruzeiro, 25 de fevereiro de 1956).

Na década de 1960, durante três anos, no governo de Carlos Lacerda (1914 – 1977), foi realizada uma reforma no teatro, cujo responsável pelas obras foi o engenheiro Stélio de Morais, diretor do Departamento de Prédios e Aparelhamentos Escolares. O projeto foi de Roberto Thompson Motta e a inspeção da execução ficaram a cargo de Celso Torreão Campos.

Sobre a reforma, João Bethencourt (1924 – 2006), então Diretor do Serviço de Teatro, comentou:

“…além da nova pintura geral, assoalhos, ladrilhos, espelhos, lustres etc., as 650 poltronas da plateia serão estofadas; as frisas e camarotes terão novo acabamento; o palco, os camarins e os sanitários serão totalmente remodelados; além do pano de boca e das passadeiras. Só o pano de boca, em veludo, custou 4 milhões de cruzeiros e as obras totais custarão cerca de 30 milhões. É sabido que uma das muitas deficiências do Teatro João Caetano sempre foi a acústica, considerada péssima por quantos ali têm atuado. Sobre tal problema dos mais importantes, disse-nos o diretor do Serviço de Teatros que, segundo a opinião do engenheiro Piragibe, técnico no assunto, além de Administrador Regional do Centro, as pequenas reformas e melhoramentos por que está passando o teatro serão suficientes para modificar completamente a acústica da casa. Se, porém, tal não se der, o problema será atacado futuramente, com novas verbas especiais para atendê-lo, pois se trata de dispositivo caríssimo”.

A Noite, 28 de janeiro de 1964

O João Caetano reabriu suas portas em 7 de setembro de 1965. Na programação: execução do Hino Nacional; concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo maestro Eleazar de Carvalho (1912 – 1996), apresentando a Sétima Sinfonia de Beethoven; os Choros nº 10 de Villa-Lobos e um concerto de Schumann (1810 – 1856), com a pianista Guiomar Novaes (1894 -1979) (Jornal do Brasil, 8 de setembro de 1965, penúltima coluna).

Ainda nos anos 60, foram montados no João Caetano grandes musicais como, Hello Dolly! (1938), do escritor norte-americano Thornton Wilder (1897 – 1975), estrelado por Bibi Ferreira (1922 – 2019), que contracenou com o barítono Paulo Fortes (1923 – 1997) , em março de 1966. Também no elenco: Augusto César Vanucci (1934 – 1992), Lisia Demôro (19?- ?), Hilton Prado (1935 – 2021), Marly Tavares (1940-) e Milton Carneiro (1923 – 1999), entre outros (Jornal do Brasil, 2 de março de 1966, segunda coluna). Aliás, foi no Teatro João Caetano que Bibi esteve pela primeira vez em um palco: com apenas 24 dias de nascida entrou em cena no colo da mãe, a atriz espanhola Aida Izquierdo Ferreira (1903 – 1985).

De março de 1978 até março de 1979, passou por uma nova remodelação. Adolfo Bloch era o presidente da Fundação dos Teatros do Rio e Rafael Peres foi o responsável pelo projeto arquitetônico. Roberto Thompson Motta ficou ccom o projeto acústico e Fernando Pamplona ficou encarregado parte cênica, de iluminação e mecânica do palco. A supervisão foi do engenheiro Carlos Lafayette.

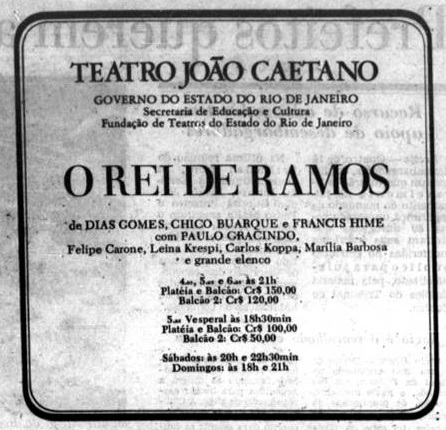

O Teatro João Caetano foi reinaugurado com a comédia protagonizada por Paulo Gracindo (1911 – 1995), O Rei de Ramos, de Dias Gomes (1922 – 1999), em 11 de março de 1979 (Jornal do Brasil, 11 de março de 1979). A direção foi de Flavio Rangel (1934 – 1988) e a música de Chico Buarque de Holanda (1944-) e Francis Hime (1939-).

Nas décadas de 1970 e 80, o João Caetano teve seu nome associado a shows musicais. Em 1980, o teatro vinculou-se à Funarj – Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro ou Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro.

Em julho de 1989, o forro do telhado no segundo balcão do Teatro João Caetano caiu sobre as cadeiras durante um show do cantor Belchior (1946 – 2017). A causa do desabamento foi a infiltração generalizada no telhado e a má conservação do prédio (Jornal do Brasil, 15 de julho de 1989, quinta coluna).

Em abril de 1992, o teatro entrou em uma nova reforma. Nesta ocasião, o painel Samba, pintado por Di Cavalcanti, foi restaurado (O Fluminense, 2 de abril de 1991, primeira coluna; Jornal do Commercio, 2 de abril de 1992, primeira coluna).

Em 22 de abril de 1994, foi inaugurado o Sótão do Teatro João Caetano com a encenação da peça Casa de Prostituição Anaïs Nin, de Francisco Azevedo, dirigido por Ticiana Studart (Jornal do Brasil, 18 de abril de 1994, quarta coluna). A sala, por não ter tido uma boa aceitação, deixou de funcionar. No ano seguinte, o João Caetano passou por outra reforma.

Em 2009, foram realizadas novas intervenções que incluíram a restauração dos dois painéis de Di Cavalcanti, tratamento cênico de Gringo Cardia (1957-) e reforma de foyers, plateia e balcões. Foram adquiridos um novo carpete e novas poltronas.

Para comemorar seus 200 anos, em outubro de 2013, houve apresentações gratuitas do balé Nó, de Deborah Colker. A Orquestra Sinfônica, o Coro e Orquestra de Música Popular da Escola de Música Villa-Lobos, além do grupo Chorando Baixinho e da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, participaram da programação do aniversário realizada no Largo Albino Pinheiro, ao lado do teatro. Houve também um evento fechado para convidados, no dia 12 de outubro, quando foi lançada uma medalha comemorativa pela Casa da Moeda e realizada uma homenagem ao ator Rogério Fróes (1934-), representando a classe artística. No foyer do teatro, realização de uma exposição com peças raras da história do João Caetano como programas do século XIX e a ata de reinauguração do teatro, em 1930, com as assinaturas do presidente Washington Luís (1869 – 1957) e do prefeito do Distrito Federal, Prado Junior (1880 – 1955).

Em 2022, os dois painéis, Samba e Carnaval, de Di Cavalcanti, foram restaurados por uma equipe de técnicos, alguns que haviam participado do restauro o mural Guerra e Paz, de Cândido Portinari (1903 – 1962), na sede da ONU. A equipe foi liderada pelo professor Edson Motta Júnior, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (O GLOBO, 16 de julho de 2022).

O Teatro João Caetano da Exposição de 1908

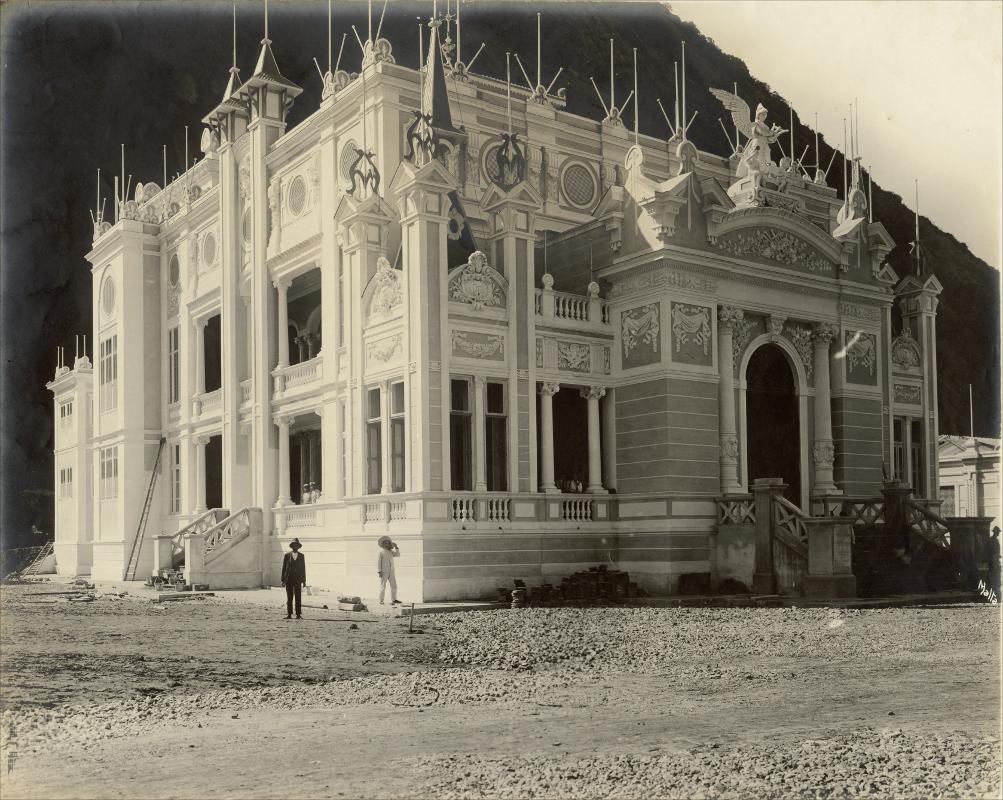

Em 1908, por ocasião da Exposição Nacional Comemorativa do 1º Centenário da Abertura dos Portos do Brasil, no Rio de Janeiro, o então Teatro Constitucional ergueu, no local do evento, um pavilhão temporário para apresentar peças e concertos para o público. Vários espetáculos foram montados num espaço confortável, batizado de Teatro João Caetano, organizado em platéia, galeria e camarotes.

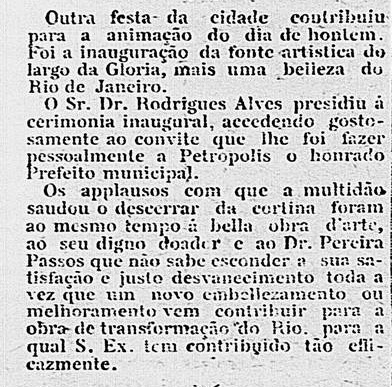

A exposição foi inaugurada, em 11 de agosto de 1908, na região da Urca, no Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da Abertura dos Portos às Nações Amigas, decretada em 28 de janeiro de 1808, pelo então príncipe regente de Portugal, dom João de Bragança, futuro dom João VI (1767 – 1926)(O Paiz, 11 de agosto de 1908). A exposição exibiu um “inventário” do Brasil através de seus produtos industriais, agrícolas, pastoris e artísticos. Promovida pelo governo federal, apresentou a cidade do Rio de Janeiro, recém urbanizada e saneada pelo então prefeito Francisco Pereira Passos (1936 – 1913) e pelo cientista Oswaldo Cruz (1872 – 1917), respectivamente. O evento foi encerrado em 15 de novembro de 1908 (O Paiz, 16 de novembro de 1908, sexta coluna).

Com projeto de Francisco Isidro Monteiro, o Teatro João Caetano da Exposição de 1908 foi construído em madeira revestida de estuque ocupando uma área de 870 m² com capacidade para 800 espectadores. A decoração interna em tons de verde e com capitéis dourados foi realizada pelo caricaturista Raul Pederneiras (1874 – 1953) e equipe.

Foi inaugurado, em 12 de agosto de 1908, no dia seguinte à abertura da Exposição Nacional, com a apresentação das peças O Noviço, de Martins Penna (1815 – 1848); e Não consultes médico, de Machado de Assis (1839 – 1908) (O Paiz, 13 de agosto de 1908, terceira coluna). Nos meses da exposição, foram apresentadas diversas peças, dentre elas Vida e morte, de Artur Azevedo (1855 – 1908); e Romance de uma moça rica, de Pinheiro Guimarães (1832 – 1877) (Revista da Semana, 27 de setembo de 1908).

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Fontes:

Arquivo Nacional e a história luso-brasileira

CABOT, Roberto. Joseph Gire: a construção do Rio de Janeiro moderno/RobertoCabot, – 1. ed – Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.

COSTA, Carla. Série “O Rio de Janeiro desaparecido” II – A Exposição Nacional de 1908 na Coleção Família Passos in Brasiliana Fotográfica, 5 de abril de 2018.

DIAS, José da Silva Dias. Teatros do Rio: do século XVIII ao século XX. Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, 2012, p. 87.

Edarc – Arquivo Nacional

Entretextos

Facebook – Museu da Música Mariana

GOUVEIA, Viviane. Vida artística no período joanino in O Arquivo Nacional e a História Luso Brasileira, agosto 2018.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

LISBOA JUNIOR, Luiz Américo. Teatro português no Brasil: do Império à Primeira República. Tese orientada pelo Prof. Doutor Jose Damião Rodrigues, especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre em História. Especialidade em História e Cultura do Brasil. Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2020.

MARINHO, Henrique. O teatro brasileiro… Rio de Janeiro: H. Garnier, 1904.

O GLOBO, 5 de outubro de 2013 – João Caetano, uma história em cena há 200 anos, por Nani Rubin

PAIXÃO, Mucio da. O teatro no Brasil. Editora Brasília Rio. Rio de Janeiro, 1936.

PRADO, Décio de Almeida. João Caetano: o ator, o empresário, o repertório. São Paulo : Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1972.

Site As Histórias dos Monumentos do Rio

Site Bolsa de Arte – Paralelo

Site Elenco Brasileiro

Site Funarj

Site Inepac

Site Jusbrasil

Site Paulo Fortes

Site Rio Memórias

Site SP Escola de Teatro

Site Teatros do Centro Histórico do Rio de Janeiro

Site World Theatre Day

Veja Rio, 26 de outubro de 2022

Outros artigos publicados na Brasiliana Fotográfica sobre teatros e cinemas

Série O Rio de Janeiro desaparecido I - Salas de cinema do Rio de Janeiro do início do século XX, publicado em 26 de fevereiro de 2016.

Os teatros do Brasil, publicado em 21 de março de 2016

A inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, publicado em 14 de julho de 2017

Cinema no Brasil – a primeira sessão e um pouco da história do Cinema Odeon, publicado em 8 de julho de 2021

Série “O Rio de Janeiro desaparecido” XII – O Teatro Lírico (Theatro Lyrico), publicado em 16 de setembro de 2021

O Theatro de Santa Isabel, publicado em 28 de outubro de 2021

O Teatro Amazonas (Theatro Amazonas), em Manaus, a “Paris dos Trópicos”, publicado em 28 de dezembro de 2021

Dia do Cinema Brasileiro, publicado em 19 de junho de 2023

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXV – O Theatro Phenix, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado em 5 de setembro de 2023

O Theatro da Paz, em Belém do Pará, inaugurado em 15 de fevereiro de 1878, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado em 15 de fevereiro de 2024