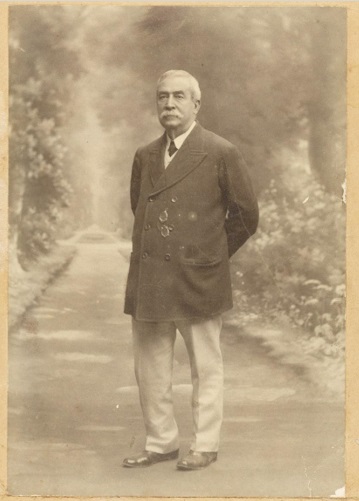

O contato de Monteiro Lobato (1882 – 1948) com as pesquisas realizadas por cientistas de Manguinhos em suas cinco expedições científicas pelo Brasil, no início do século XX, em especial a viagem de cerca de sete meses feita pelos sanitaristas Belisário Penna (1868 – 1939) e Arthur Neiva (1885 – 1945), em 1912, entre o norte da Bahia, o sudeste de Pernambuco, o sul do Piauí e Goiás de norte a sul, impactaram a obra do escritor.

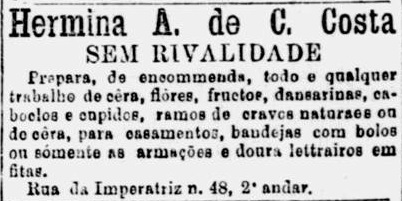

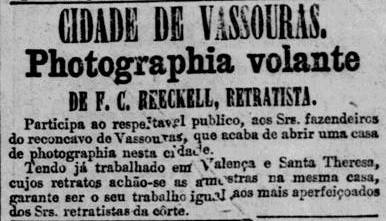

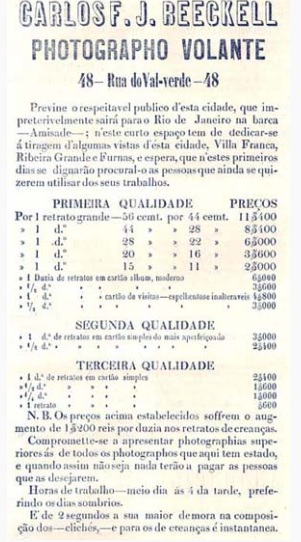

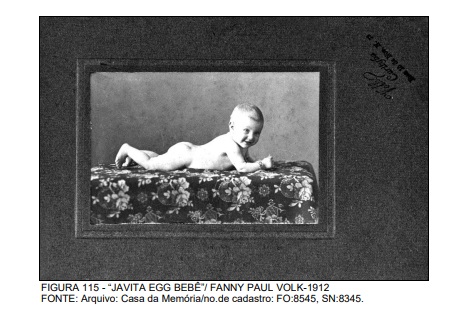

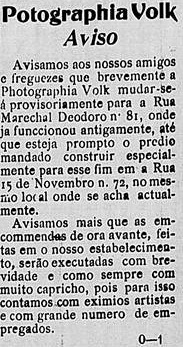

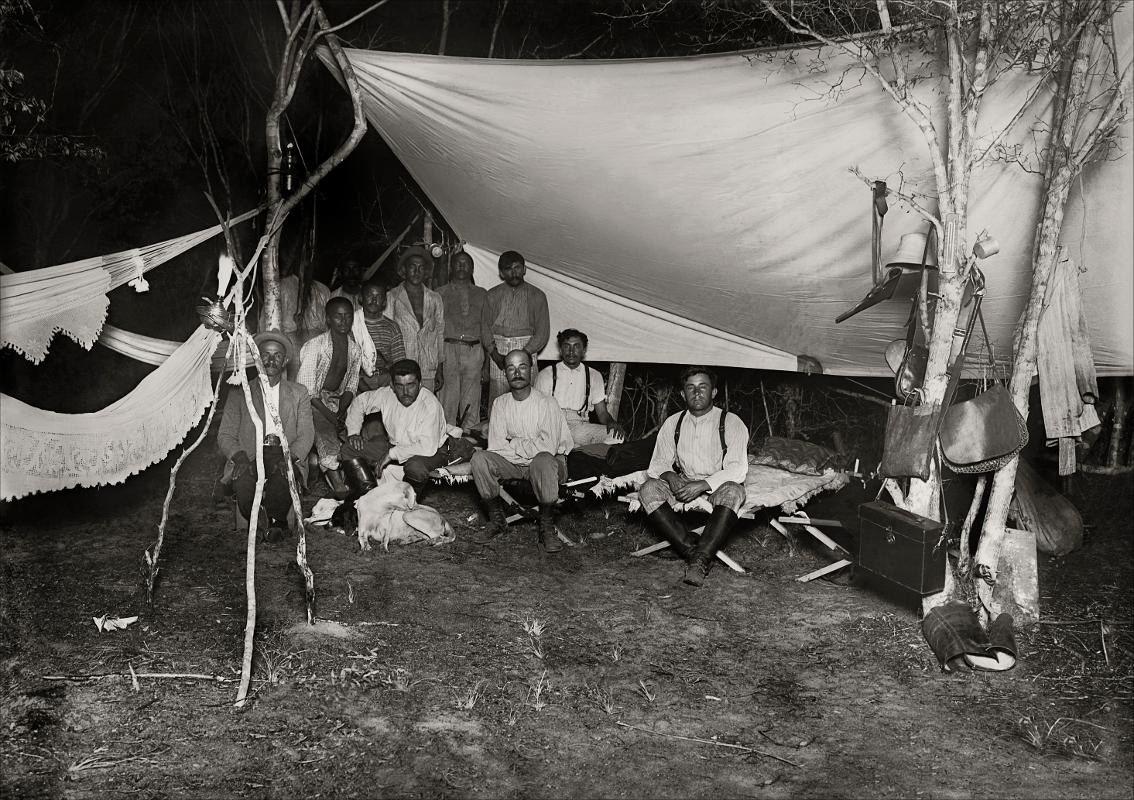

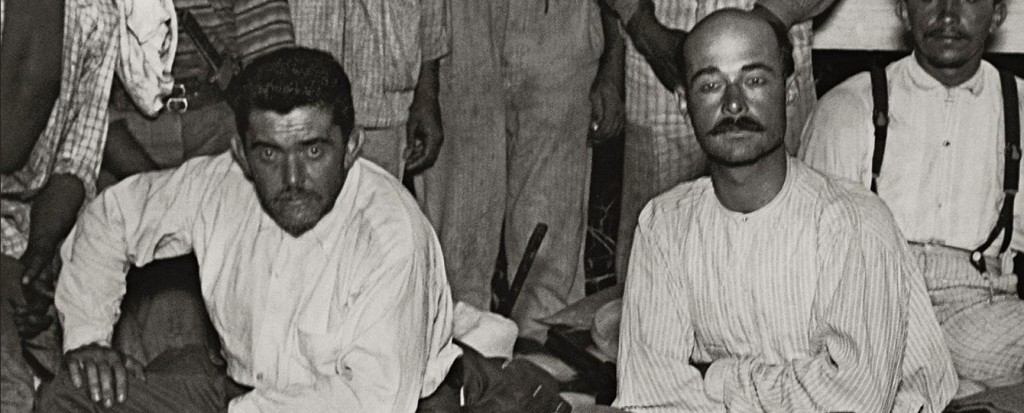

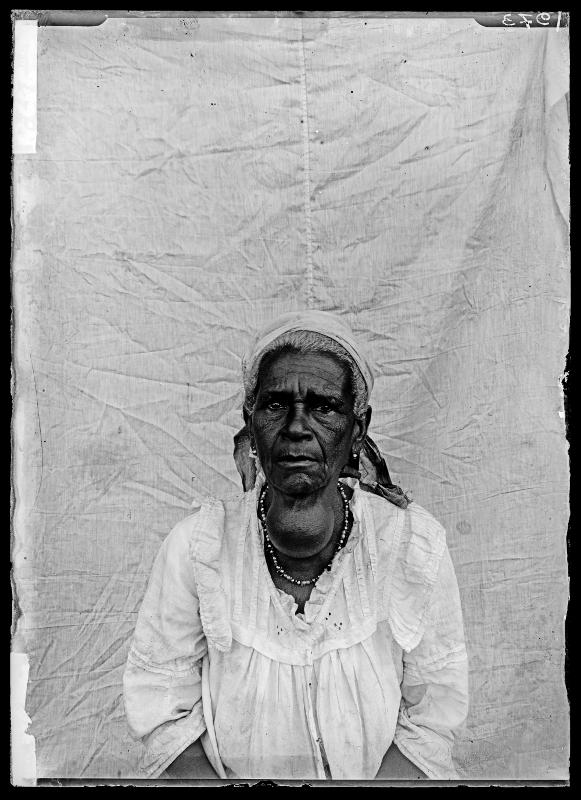

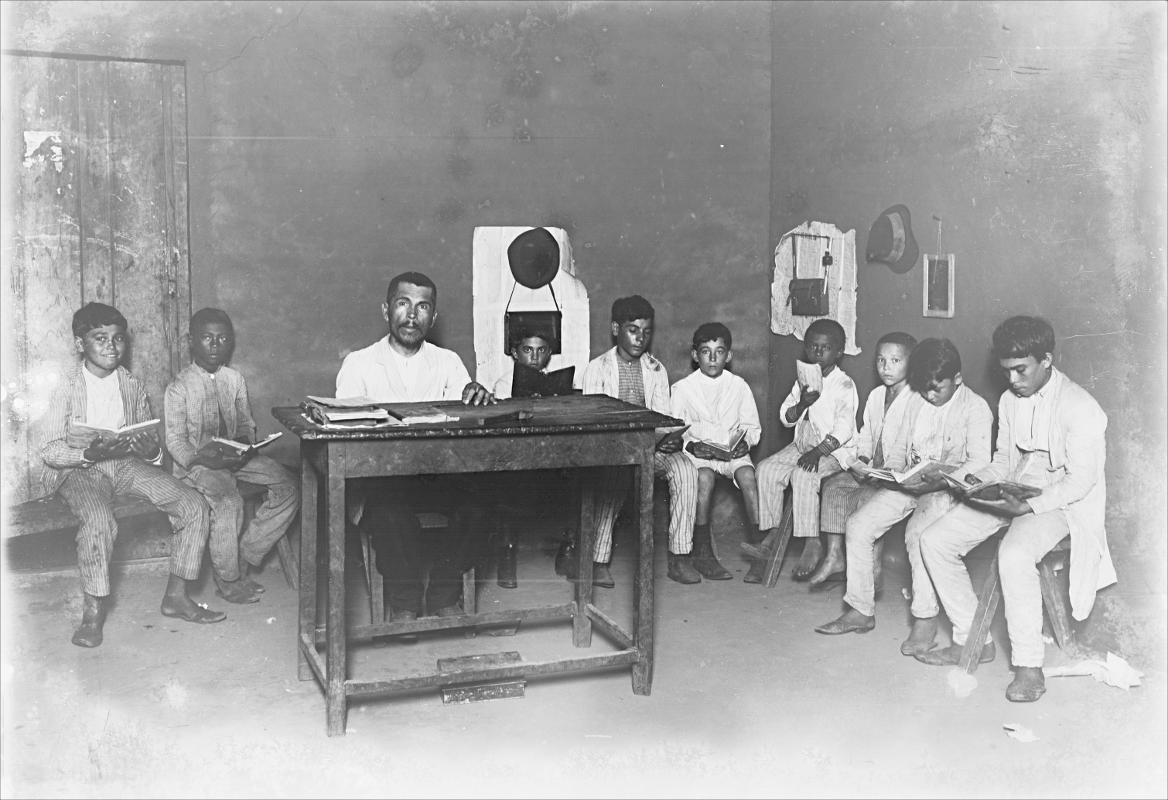

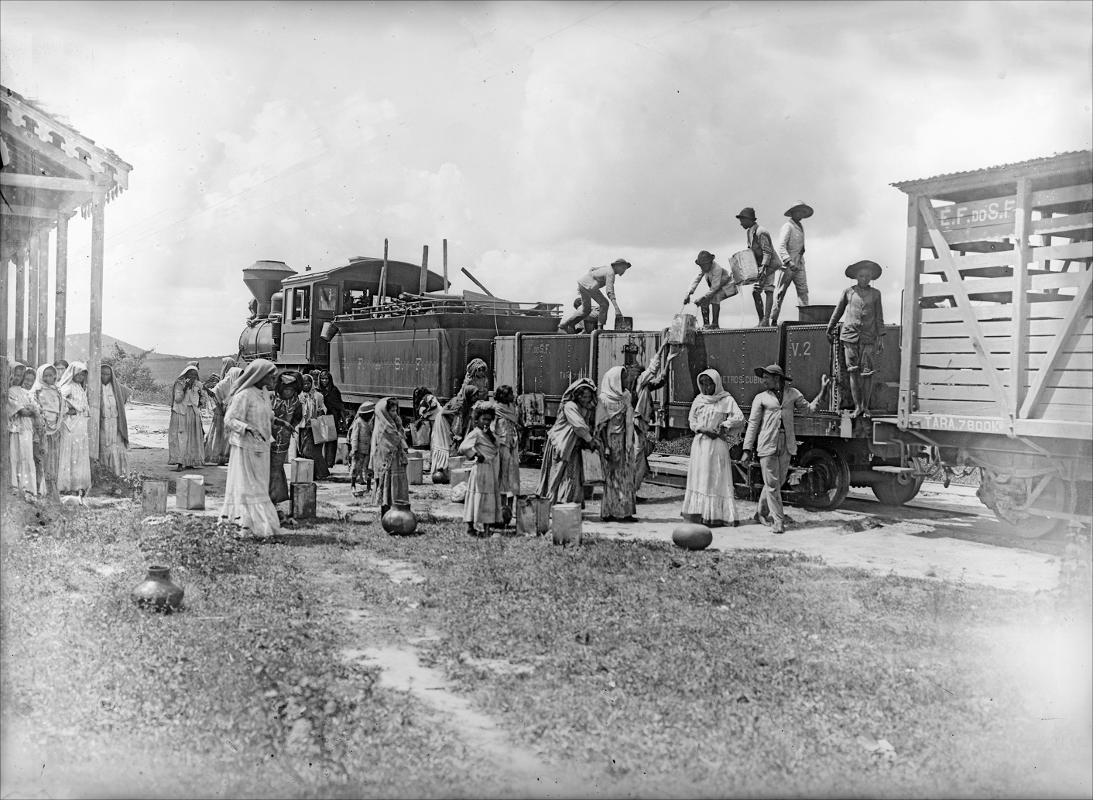

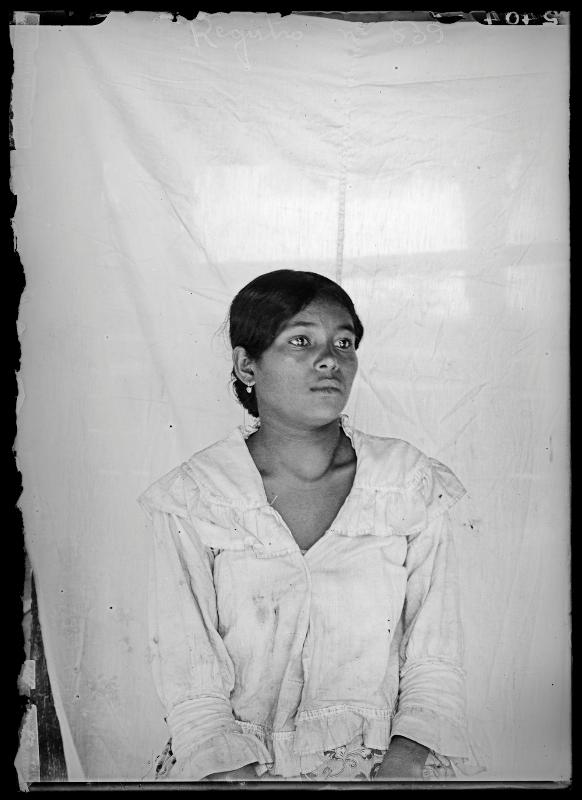

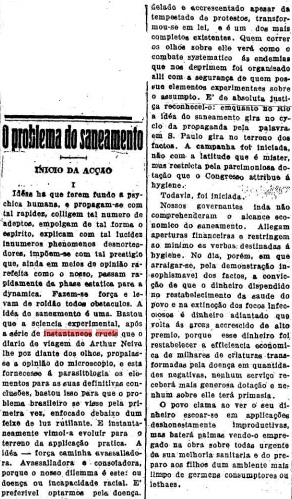

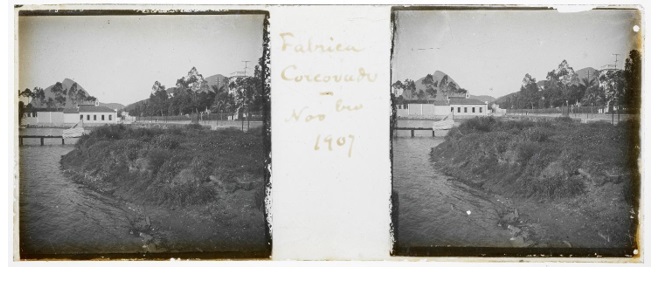

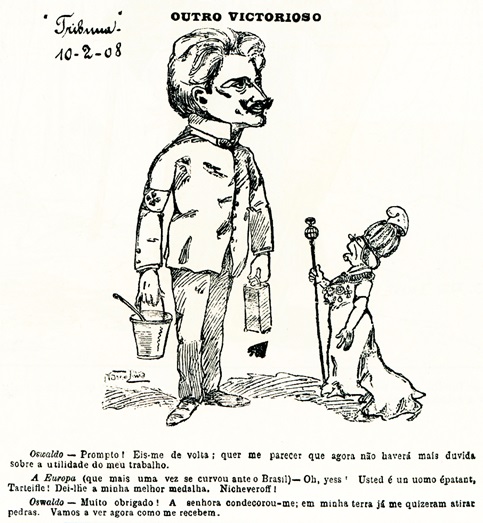

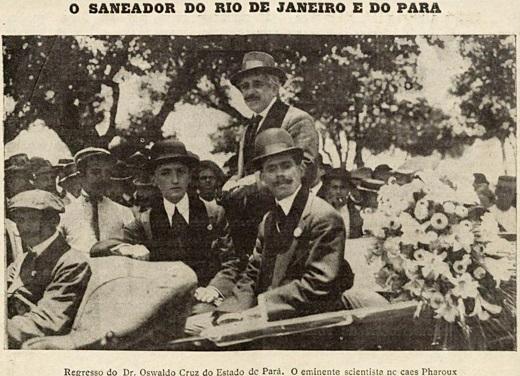

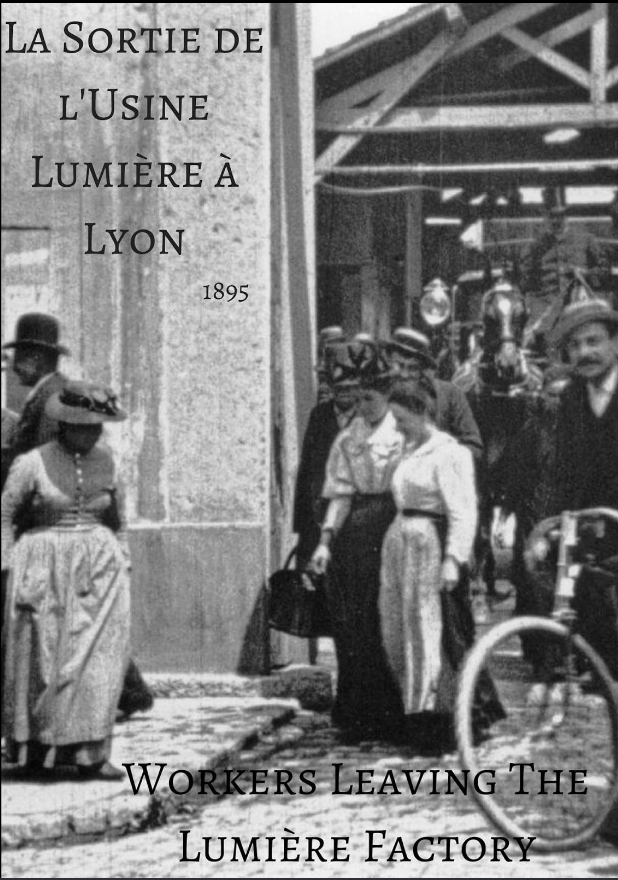

Fotografias produzidas por José Teixeira, fotógrafo da expedição, batizadas por Lobato de instantâneos cruéis em seu artigo O problema do saneamento – O início da ação (O Estado de São Paulo, 12 de maio de 1918, página 3, terceira coluna (1)), que retratavam a fome, a miséria e as doenças do povo brasileiro, faziam parte dessas pesquisas, que influenciaram a mudança da concepção de um de seus famosos personagens, o Jeca Tatu, e fez com que Lobato se engajasse numa campanha pelo saneamento do país: O Jeca não é assim: está assim – epígrafe de seu livro Problema Vital, publicado em fins de 1918, reunindo a série de artigos que havia escrito para o jornal O Estado de São Paulo no referido ano. Redefiniu o perfil do Jeca Tatu. Se em seus artigos de 1914 – Velha Praga e Urupês – o Jeca era definido a partir de sua natureza racial ou genética, agora eram as péssimas condições de saúde e higiene as causadoras da característica de indolência atribuída ao personagem.

Seu diagnóstico do Brasil havia se modificado, o saneamento das áreas rurais poderia transformar a realidade. A mudança de seu pensamento ancorava-se em sua crença otimista em relação à ciência. O pesquisador Ricardo Augusto dos Santos, da Fundação Oswaldo Cruz, uma das instituições parceiras da Brasiliana Fotográfica conta essa história no artigo Os Instantâneos Cruéis de Monteiro Lobato.

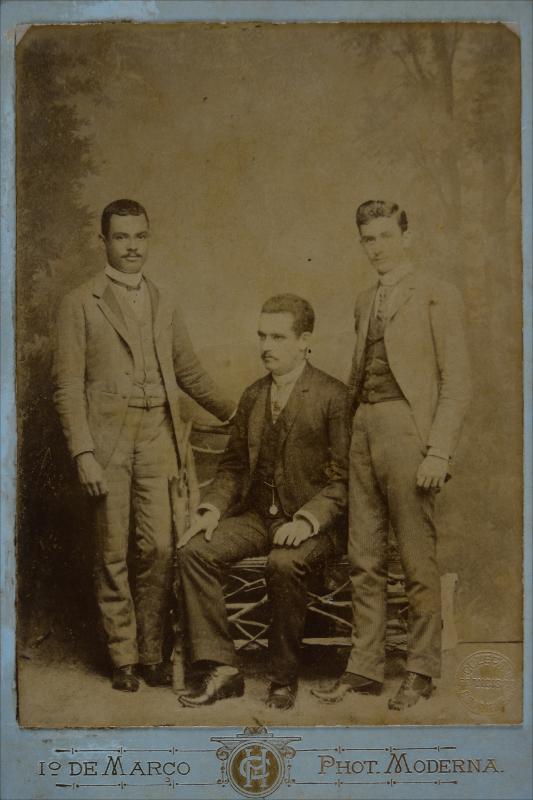

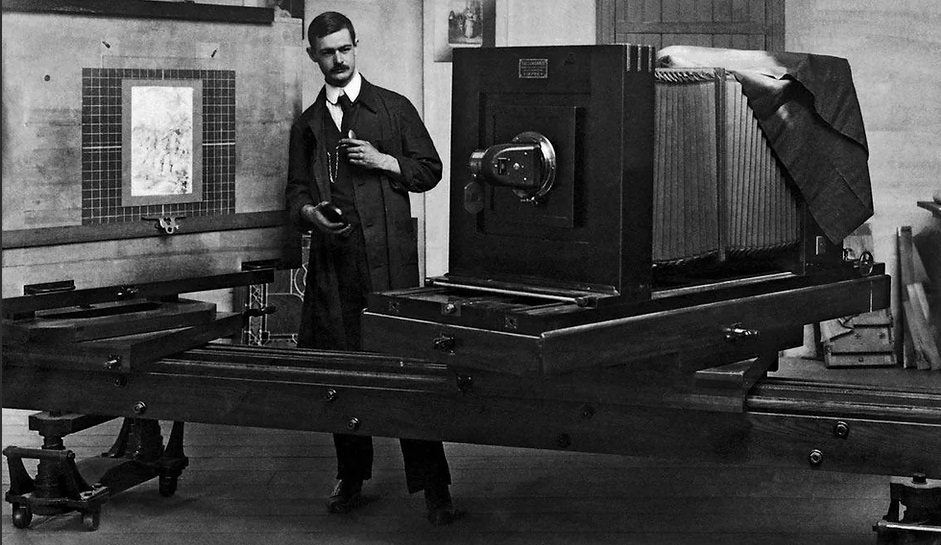

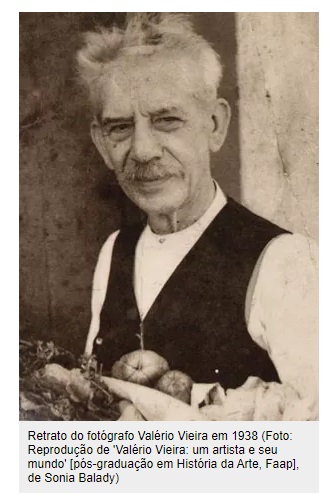

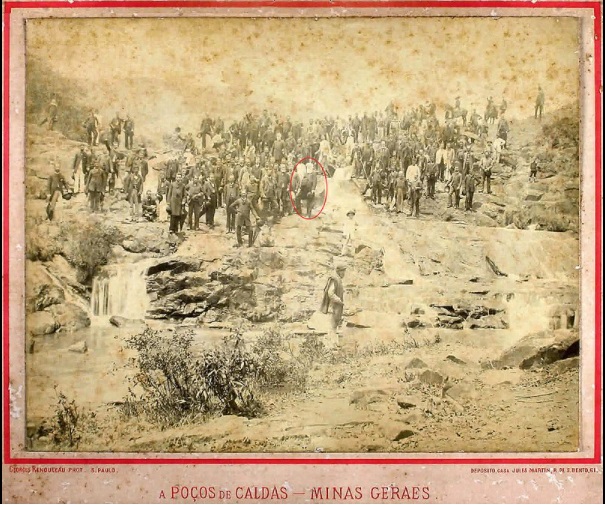

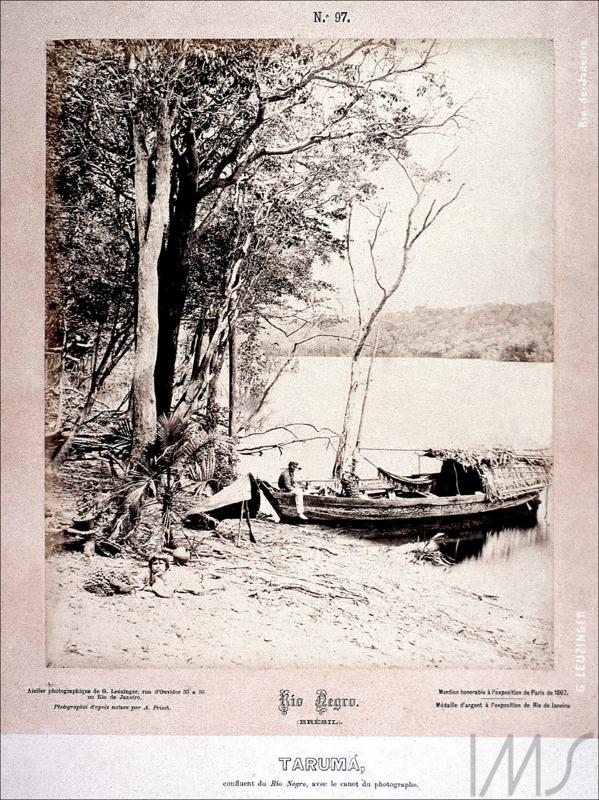

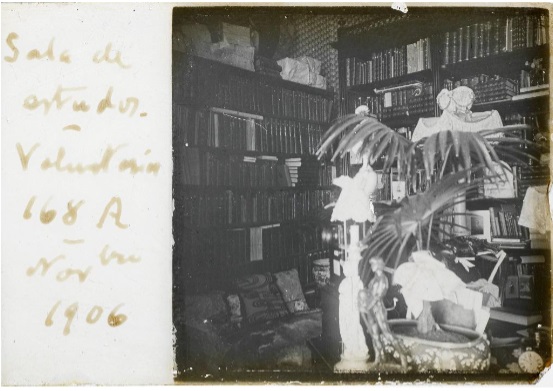

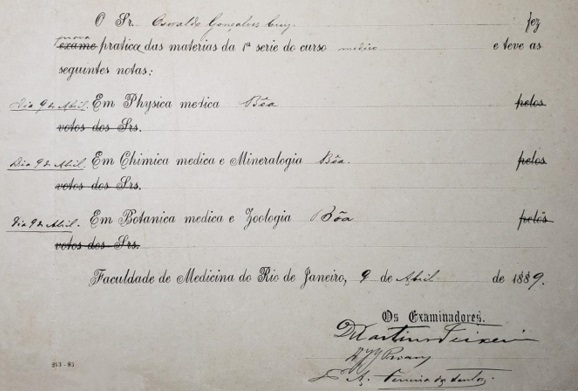

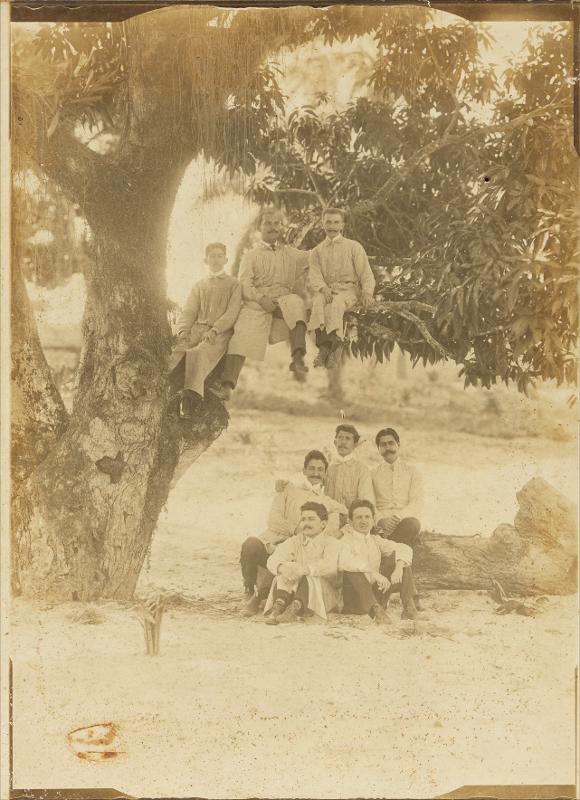

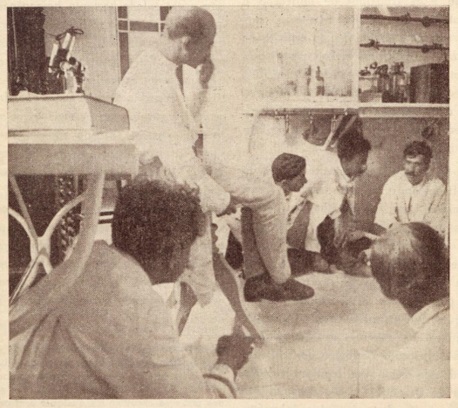

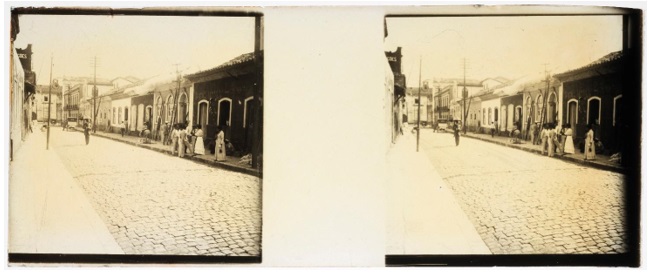

As fotografias e negativos remanescentes das cinco expedições realizadas entre 1911 e 1913 pelo Insituto Oswaldo Cruz, com aproximadamente 1700 itens, foram produzidos por câmeras grandes, pesadas, que utilizavam negativos de gelatina seca sobre base de vidro no formato 13 x 18 centímetros. Sobre os fotógrafos conhece-se apenas dois, o já citado José Teixeira, que acompanhou a expedição Penna-Neiva, e João Stamato (1886-1951), cinegrafista do Rio de Janeiro´, na década de 1910, que documentou a expedição aos Vales dos Rios São Francisco e Tocantins, em 1911.

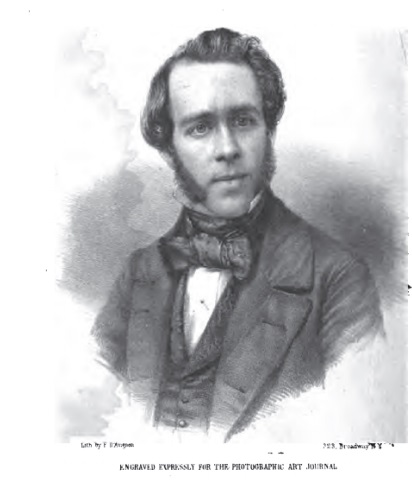

Os Instantâneos Cruéis de Monteiro Lobato

Ricardo Augusto dos Santos*

Foi em 1987 que tomei conhecimento da obra adulta de Monteiro Lobato (1882-1948). Naquele ano, a Casa de Oswaldo Cruz contratou-me para trabalhar no projeto de organização de fontes e publicação do álbum fotográfico A Ciência a Caminho da Roça.

Que fontes eram essas? Tratava-se de um conjunto de imagens realizadas durante cinco expedições científicas efetuadas entre 1911 e 1913 pelo Instituto Oswaldo Cruz. Essas viagens produziram relatórios, registros e fotografias, que descreviam as condições de vida nas regiões visitadas. Era esse material que uma equipe organizava, pesquisava e preparava a edição do texto.

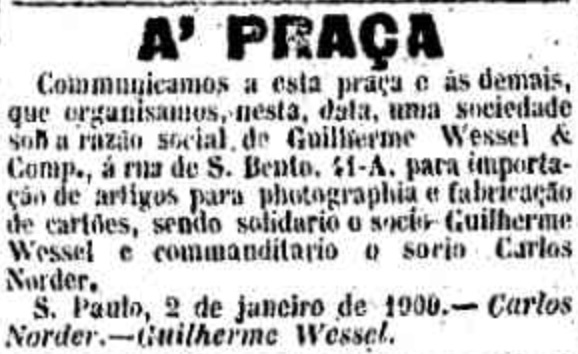

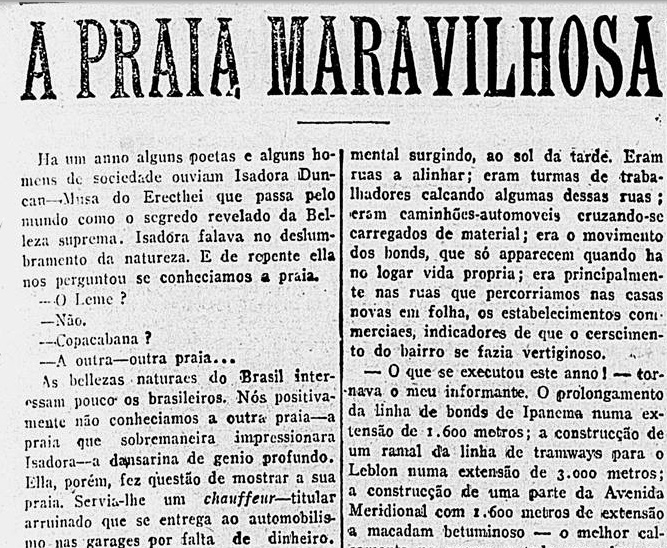

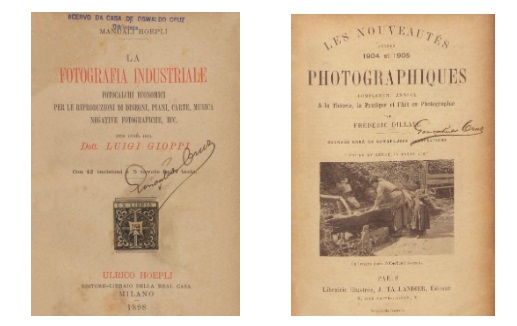

Depois das primeiras reuniões com o grupo responsável pela produção do volume, atraído em estudar a ideologia nacionalista, encontrei o livro Problema Vital (2), de Lobato. Publicado, em 1918, essa obra reúne 14 artigos veiculados no jornal O Estado de São Paulo daquele ano. Nestes textos, Lobato comentava sobre os problemas sociais do Brasil. Em determinado trecho, o autor falava de modo enfático sobre as imagens produzidas pelo fotógrafo José Teixeira durante uma dessas expedições científicas, a viagem liderada por Belisário Penna e Arthur Neiva. Segundo Lobato, as fotografias eram instantâneos cruéis que possuiriam força para alterar o diagnóstico do país.

Acessando o link para as fotografias de autoria de José Teixeira disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas.

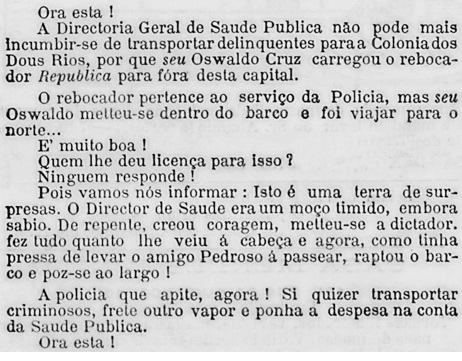

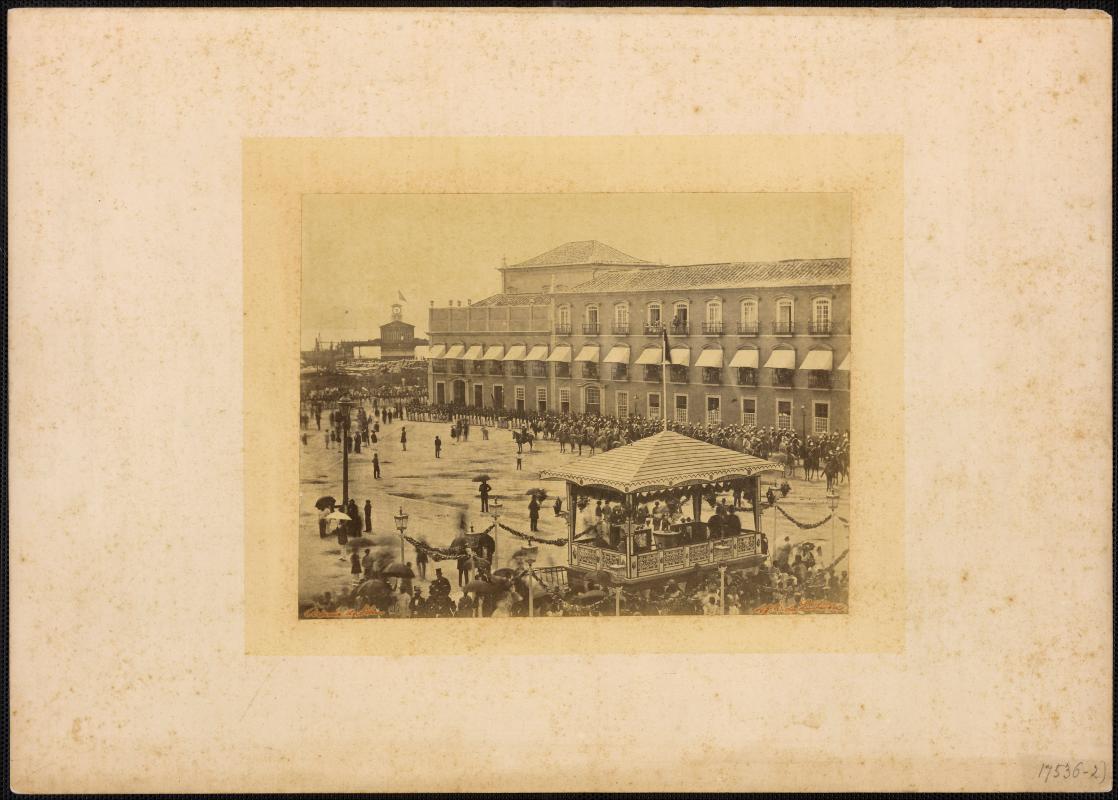

Mas, que cinco viagens foram essas? Entre setembro de 1911 e fevereiro de 1912, Astrogildo Machado (1885 – 1945) e Antônio Martins (18?-19?), respectivamente pesquisador e farmacêutico do Instituto Oswaldo Cruz, percorreram os vales do São Francisco e do Tocantins com os técnicos da Estrada de Ferro Central do Brasil, responsáveis por estudos para um prolongamento que, a partir de Pirapora, deveria alcançar a cidade de Belém, no Pará.

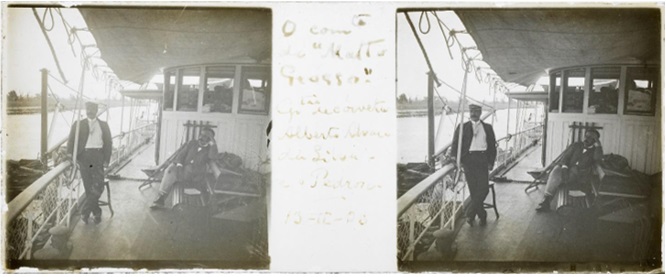

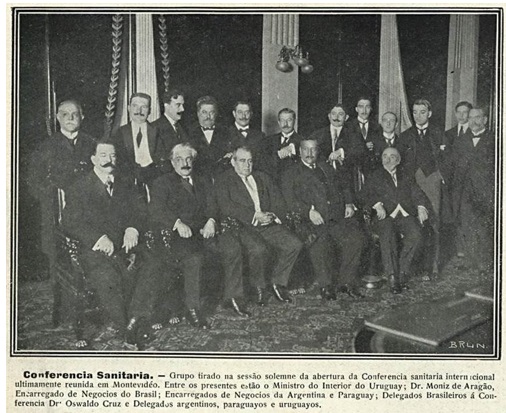

A serviço da Superintendência da Defesa da Borracha, Carlos Chagas (1878-1934), Antonio Pacheco Leão (1872 – 1931) e João Pedroso Barreto de Albuquerque (1869 – 1936) inspecionaram parte da bacia amazônica, no período de outubro de 1912 a março de 1913.

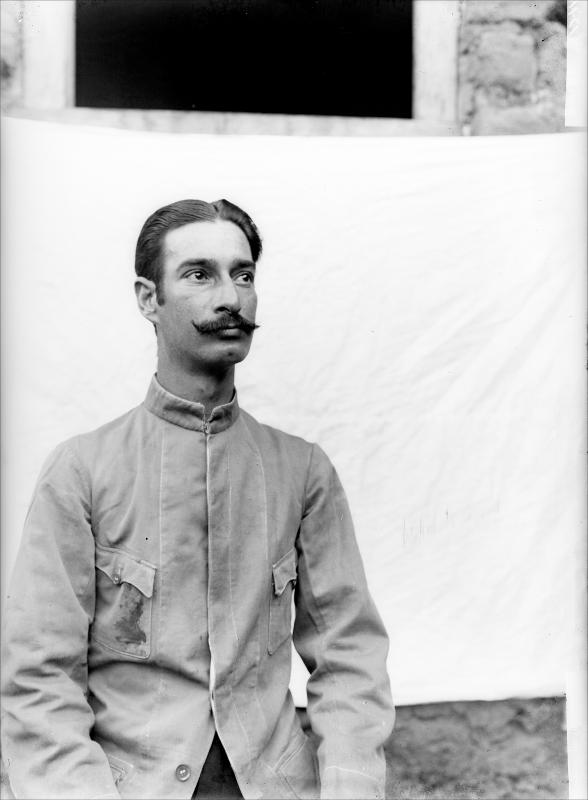

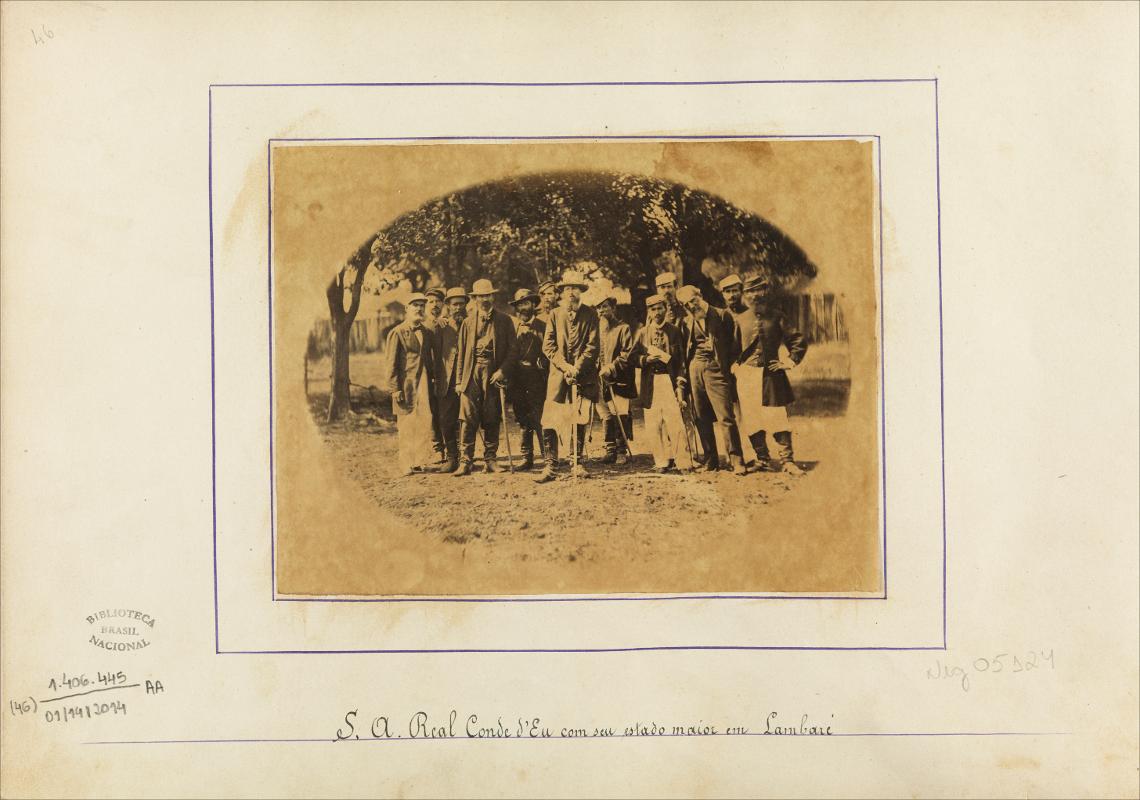

Entre março a outubro de 1912, a serviço da Inspetoria das Obras contra a Seca, três expedições exploraram o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. Para o Ceará e o norte do Piauí, dirigiram-se João Pedro de Albuquerque (1874 – 1934) e José Gomes de Faria (18? – 1962). Adolfo Lutz (1855 – 1940) e Astrogildo Machado desceram o Rio São Francisco de Pirapora até Juazeiro, visitando alguns de seus afluentes. Das cinco expedições científicas deste período, a viagem de Arthur Neiva e Belisário Penna foi a mais longa, percorrendo em trens, cavalos e burros, quatro mil quilômetros entre o norte da Bahia, o sudeste de Pernambuco, o sul do Piauí e Goiás de norte a sul.

Em 1916, o diário da jornada foi publicado no periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz com as fotos obtidas durante o trajeto. Este documento registrava em detalhes a miséria em que viviam as populações. Em um dos textos reunidos em Problema Vital, Lobato refere-se às fotos da expedição Penna-Neiva, ao falar de idéias capazes de mudar a realidade:

“A idéia do saneamento é uma. Bastou que a ciência experimental, após a série de instantâneos cruéis que o diário de viagem de Artur Neiva e Belisário Penna lhe pôs diante dos olhos, propalasse a opinião do microscópio, e esta fornecesse à parasitologia elementos para definitivas conclusões, bastou isso para que o problema brasileiro se visse, pela primeira vez, enfocado sob um feixe de luz rutilante. E instantaneamente vimo-la evoluir para o terreno da aplicação prática. E a idéia-força caminha avassaladoramente. Avassaladoramente e consoladora, porque o nosso dilema é este: ou doença ou incapacidade racial. É preferível optarmos pela doença.”

Problema Vital. Monteiro Lobato, 1918

As expedições científicas deixaram marcas profundas no pensamento de seus participantes e, posteriormente, influenciaram os intelectuais que tiveram acesso aos relatórios e às fotografias. Para Lobato, o diário da viagem Penna-Neiva foi um documento revelador dos reais problemas do país. Inclusive, a partir do texto repleto das imagens cruéis, Lobato e um dos personagens criados por ele, o Jeca Tatu, sofreriam uma metamorfose.

O contato de Lobato com o diário provocou uma mudança de perspectiva do escritor a respeito do camponês. Quando surgiu o personagem, em 1914, em pequeno artigo jornalístico, o Jeca Tatu era um retrato pessimista do camponês do Vale do Paraíba. Naquela conjuntura, Lobato estava alinhado com o pensamento dominante na passagem do século XIX para o XX, adotando as teorias cientificistas para refletir a nacionalidade brasileira. Entre os primeiros anos do século, o determinismo biológico era hegemônico no Brasil.

Em 1918, entretanto, Lobato assumiria outro ponto de vista. Certamente, um dos fatores que propiciaram a mudança está no encontro de Lobato com o diário e, especialmente, com os Instantâneos Cruéis. Seu diagnóstico do Brasil foi se alterando. Doravante, o saneamento das áreas rurais poderia transformar a realidade. Como o personagem Jeca se transformou?

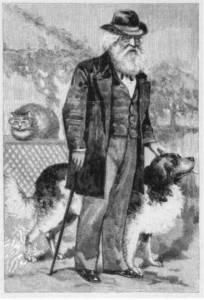

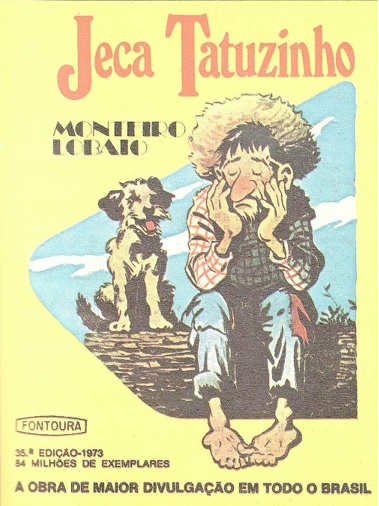

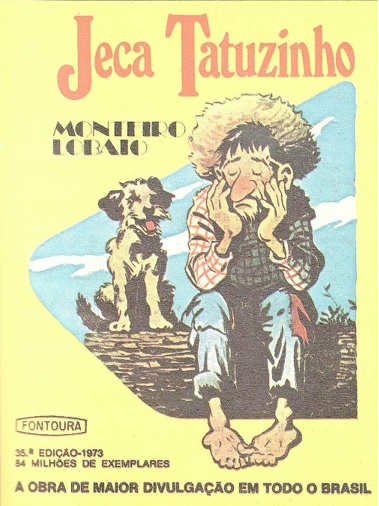

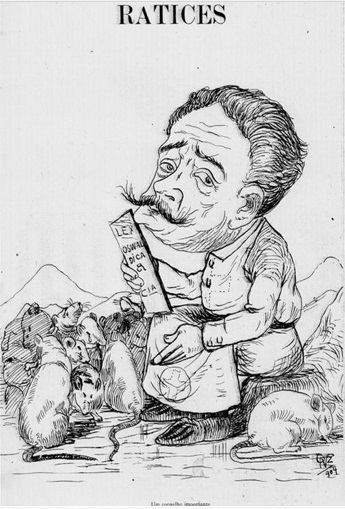

Nascido como alegoria do trabalhador rural, em artigo escrito em 1914, Jeca Tatu tornou-se sinônimo de homem do campo. Inclusive, através de sua narrativa, uma empresa de produtos farmacêuticos difundiu um tônico, propagando os seus valores terapêuticos, chegando a circular em milhões de exemplares do folheto Jeca Tatuzinho distribuído colado ao “fortificante”. A presença do símbolo do homem da roça em campanhas de educação higiênica, especialmente as direcionadas ao controle das endemias rurais, ajudou a popularizar os cuidados com a higiene individual e a saúde pública nas primeiras décadas do século.

Caricatura do caipira brasileiro, o Jeca é um dos mais conhecidos personagens de nossa cultura. De caboclo preguiçoso e indolente à vítima da doença, a trajetória do matuto desenvolvido por Lobato está relacionada ao papel conferido às políticas de saúde pública e educação para o desenvolvimento econômico do país. Trata-se de uma das representações sociais da identidade nacional, em que se articula o retrato doente da sociedade, especialmente dos trabalhadores rurais, à regeneração do povo por meio da ação do Estado.

Portanto, a série de artigos compilados em livro (1918) evidenciam uma mudança de perspectiva do caboclo brasileiro. Naquela altura de sua trajetória, Lobato estava influenciado pelo conjunto de teorias científicas surgidas na Europa. Criado como símbolo do camponês, Jeca Tatu estava ancorado no racismo científico ainda dominante. Para as idéias cientificistas, o clima, a localização geográfica e a raça determinavam a evolução e hierarquia das sociedades humanas.

Lobato denunciava uma corrente de interpretação ufanista dos elementos culturais nacionais, atribuindo ao Jeca, espécie degenerada em sua origem mestiça indígena e portuguesa, e adaptada ao ambiente natural, a responsabilidade pelos problemas do universo rural. Esse primeiro Jeca era incapaz de participação no trabalho do mundo moderno.

Contudo, o enfoque mudaria. Surgiria um segundo Jeca. E o diagnóstico seria outro. Se o determinismo biológico representava um problema grave, uma herança nociva, o saneamento poderia transformar cientificamente a realidade. No livro Problema Vital, encontramos um Lobato entusiasta da microbiologia e parasitologia.

A primeira aparição do Jeca data de novembro de 1914, no texto Velha Praga (3), no qual Lobato se insurgia contra as queimadas de roça e descrevia o modo de vida dos camponeses. Nesta obra, aparecem os nomes de Manoel Peroba, Chico Marimbondo e Jeca Tatu.

Porém, segue-se um novo artigo com o título de Urupês (4), onde Lobato fornece um panorama do sertanejo e seu modo de vida, em oposição a uma literatura que exaltava romanticamente o homem rural como um guerreiro imbatível. Para Lobato, então fazendeiro no interior paulista, a explicação para a apatia e a incapacidade produtiva do Jeca encontrava-se nas facilidades de sobrevivência proporcionadas pela mandioca, milho e cana:

“Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade ambiente.”

Urupês, Lobato(1914)

Em 1918, Lobato lançou o livro Urupês (5), reunindo contos, incluindo os artigos Velha Praga e Urupês. Nestas páginas militantes, Lobato critica o caboclo modorrento e o ufanismo que identificava o Brasil como um paraíso. No entanto, Lobato estava progressivamente participando da campanha pelo saneamento das áreas rurais. Ele estava em contato com os médicos Arthur Neiva, Belisário Penna, Renato Kehl e demais membros do movimento sanitarista. Assim, nascia um novo Jeca: o Jeca dos artigos reunidos em Problema Vital.

Esse segundo Jeca padecia das mesmas enfermidades, mas após entrar em contato com a ciência médica, curava-se das moléstias que o levavam a ser apático; tornava-se trabalhador, enriquecia e transformava-se em exemplo para os vizinhos. Esta narrativa foi publicada com o título de Jeca Tatu. A Ressurreição. Conhecida como Jeca Tatuzinho, chegou a milhões de exemplares através do Almanaque de Produtos Farmacêuticos Fontoura.

Mas, se a personagem mudava, o seu criador também mudaria. Em meados dos anos 40, surgiria um terceiro Jeca: o Zé Brasil. Este Jeca não era preguiçoso. Nem doente, mas um trabalhador explorado. A figura do caipira nacional aparecia pela terceira vez na literatura lobatiana. Neste momento, superando a intolerância em relação ao primeiro Jeca (Velha Praga e Urupês) e o paternalismo presente em relação ao segundo, o Jeca Tatuzinho. Como entendermos a mudança do primeiro para o segundo Jeca? Algumas respostas podem ser buscadas nos já citados artigos publicados em O Estado de S. Paulo e reunidos no Problema Vital, por decisão da Sociedade de Eugenia de São Paulo e da Liga Pró-Saneamento do Brasil.

Se em Urupês e Velha Praga (1914) Lobato atribuía preponderância às teses raciais e climáticas para a pobreza, chegando a culpar o trabalhador do campo por sua condição, nos artigos redigidos quatro anos mais tarde, refletia sobre a questão nacional do saneamento. É através de uma explicação científica que Lobato, preocupado com a reprodução da força de trabalho improdutiva, mudaria a sua concepção do caipira. A ineficiência do Jeca não era devido à inferioridade racial, mas sim um problema sanitário. A epígrafe do livro Problema Vital traduz a ideia: O Jeca não é assim, está assim. O caboclo é pobre porque é doente e assim não produz. A mudança de concepção passava pela crença otimista de Lobato na ciência.

De raça e clima, o problema que inviabilizava a construção da nação deslocou-se para a doença que passou a ser considerada a origem de todos os males. O Jeca permanecia incapaz, porém encontrava-se vitimado pelas doenças. No futuro, a ciência o absolveria da sua incapacidade. A educação o capacitaria para a vida e trabalho. A parasitologia, a bacteriologia e a microbiologia libertariam seu corpo dos agentes patogênicos. A higiene o protegeria dos micro-organismos.

Lobato continuava a atacar a visão ufanista e romantizada do campo. Todavia, chamando a atenção para a realidade dos sertões e associando a verdadeira realidade com as fotos. Lobato usaria com frequência as representações metafóricas das imagens fotográficas.

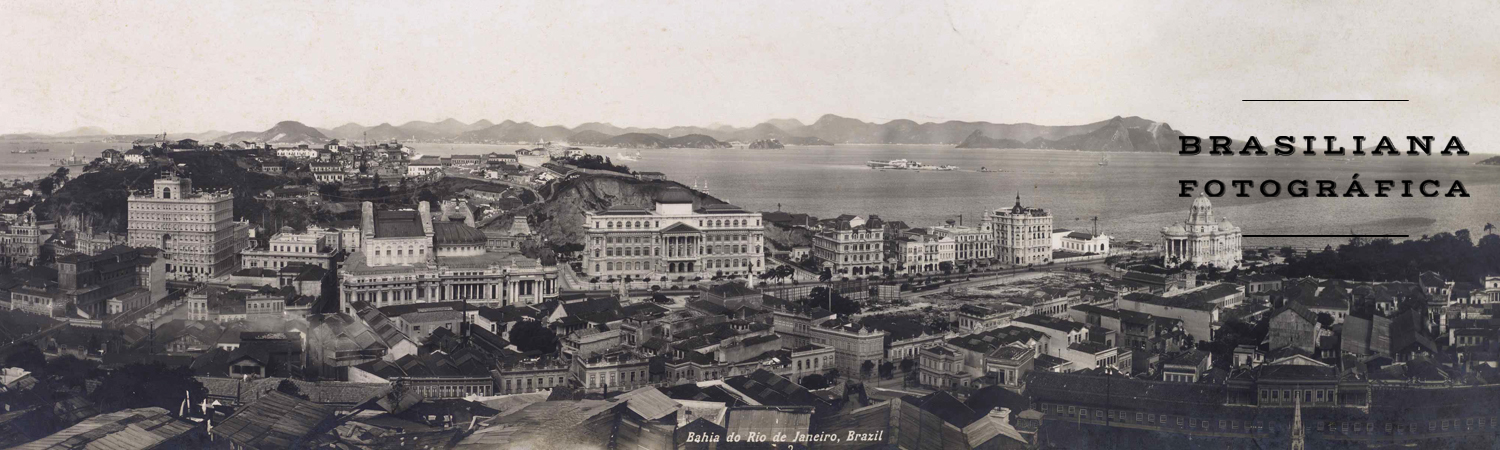

Contemporâneo do processo de modernização que pretendia transformar a sociedade brasileira nas primeiras décadas do século passado, Lobato lançou um olhar crítico sobre sua época. Constantemente, demonstrava crença no progresso e na ciência como verdade única e totalizante. As fotografias veiculadas no relatório causariam um grande impacto, ao revelarem um Brasil doente e pobre que vivia à margem da civilização que as cidades do litoral, em particular a capital da República, supunham personificar. Embora quase todas as fotos sejam fortes documentos das condições e modos de vidas das populações camponesas, até hoje, as imagens de doentes causam grande impacto.

“Nós, se fôramos poetas, escreveríamos um poema trágico com a descrição das misérias, das desgraças dos nossos infelizes sertanejos abandonados. A poesia das paisagens e dos panoramas ficaria apagada pela tragédia, pela desolação e pela miséria dos infelizes habitantes sertanejos, nossos patrícios. Aos nossos filhos, que aprendem nas escolas que a vida simples de nossos sertões é cheia de poesia e de encantos, pela saúde de seus habitantes, pela fartura do solo e generosidade da natureza, ficariam sabendo que nessas regiões se desdobra mais um quadro infernal, que só poderia ser mais magistralmente descrito pelo DANTE imortal.”

Belisário Penna e Arthur Neiva.

Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauí e de norte a sul de Goiás, 1916.

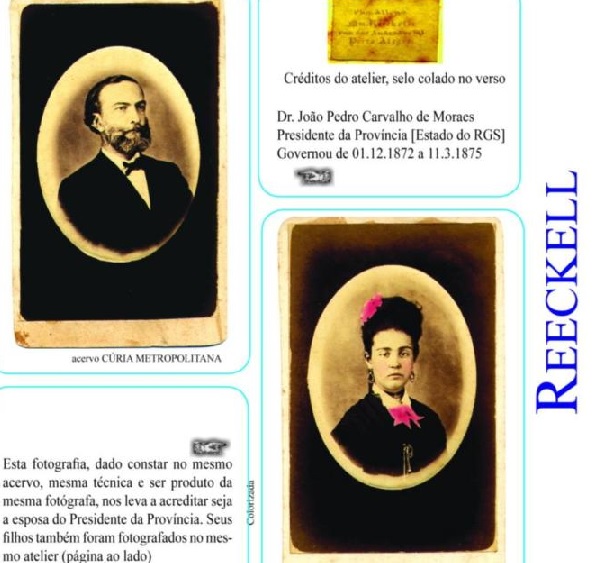

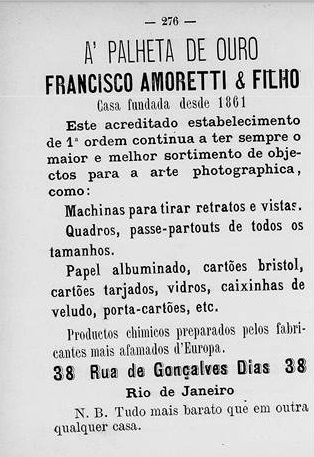

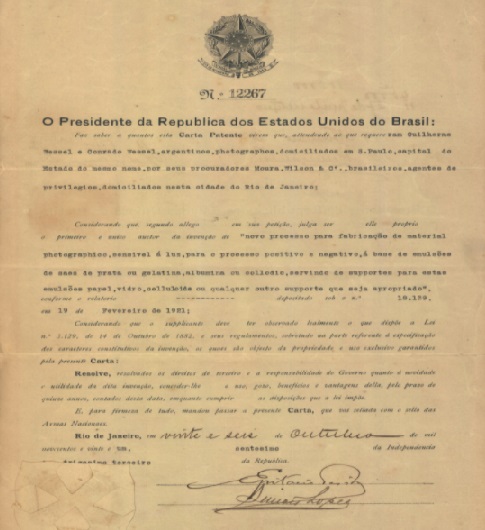

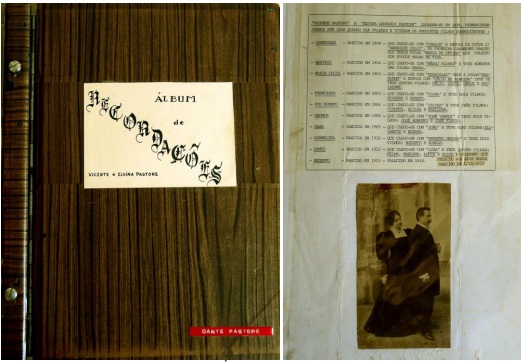

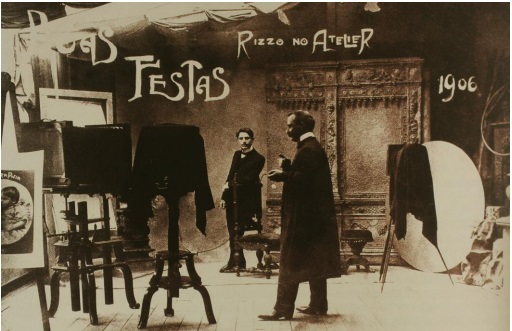

Capa do folheto que acompanhava o Biotônico Fontoura

*Ricardo Augusto dos Santos é Pesquisador Titular da Fundação Oswaldo Cruz

Indicação Bibliográfica:

DOS SANTOS, Ricardo Augusto. Lobato, os Jecas e a Questão Racial no Pensamento Social Brasileiro. Revista Achegas. Número 7, maio de 2003. http://www.achegas.net/numero/sete/ricardo_santos.htm

DOS SANTOS, Ricardo Augusto. O Plano de Educação Higiênica de Belisário Penna: 1900-1930. Dynamis. 2012, vol. 32, n. 1, pp. 45-68.https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-95362012000100003&lng=es&nrm=iso

THIELEN,Eduardo Vilela; ALVES, Fernando Antonio Pires; BENCHIMOL, Jaime Larry;ALBUQUERQUE, Marli Brito de; DOS SANTOS, Ricardo Augusto; WELTMAN, Wanda Latmann. A ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz ao interior do Brasil entre 1911 e 1913. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2018.

Notas da editora:

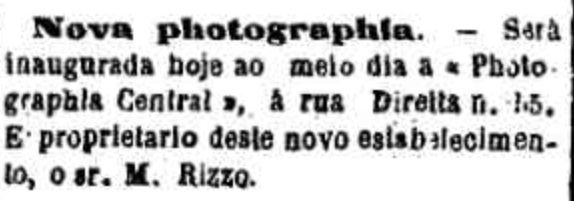

(1) - Artigo O problema do saneamento – O início da ação, publicado no O Estado de São Paulo de 12 de maio de 1918, quando Monteiro Lobato usa a exxpressão instantâneos cruéis.

(2) – Artigo Problema Vital, de Lima Barreto, sobre os livros Urupês e Problema Vital, publicado na Revista Contemporânea de 22 de fevereiro de 1919.

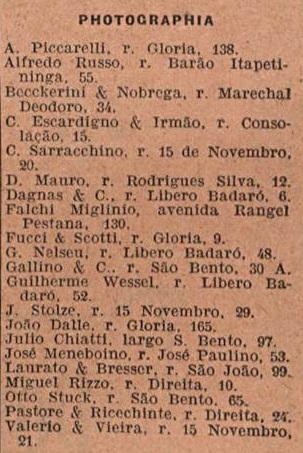

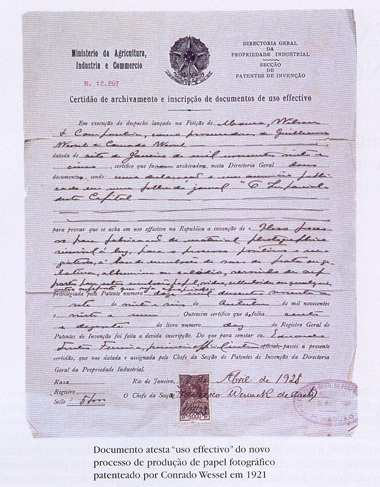

Primeira edição do livro Problema Vital, lançado em fins de 1918

(3) O artigo Velha Praga, de autoria de Monteiro Lobato, foi publicado em 12 de novembro de 1914, no jornal O Estado de São Paulo, na página 3, quinta coluna. Pela primeira vez, Jeca Tatu foi citado.

Velha Praga

Andam todos em nossa terra por tal forma estonteados com as proezas infernais dos belacíssimos “vons” alemães, que não sobram olhos para enxergar males caseiros.

Venha, pois, uma voz do sertão dizer às gentes da cidade que se lá fora o fogo da guerra lavra implacável, fogo não menos destruidor devasta nossas matas, com furor não menos germânico.

Em agosto, por força do excessivo prolongamento do inverno, “von Fogo” lambeu montes e vales, sem um momento de tréguas, durante o mês inteiro.

Vieram em começos de setembro chuvinhas de apagar poeira e, breve, novo “verão de sol” se estirou por outubro adentro, dando azo a que se torrasse tudo quanto escapara à sanha de agosto.

A serra da Mantiqueira ardeu como ardem aldeias na Europa, e é hoje um cinzeiro imenso, entremeado aqui e acolá, de manchas de verdura – as restingas úmidas, as grotas frias, as nesgas salvas a tempo pela cautela dos aceiros. Tudo mais é crepe negro.

À hora em que escrevemos, fins de outubro, chove. Mas que chuva caínha! Que miséria d’água! Enquanto caem do céu pingos homeopáticos, medidos a conta-gotas, o fogo, amortecido mas não dominado, amoita-se insidioso nas piúcas,a fumegar imperceptivelmente, pronto para rebentar em chamas mal se limpe o céu e o sol lhe dê a mão.

Preocupa à nossa gente civilizada o conhecer em quanto fica na Europa por dia, em francos e cêntimos, um soldado em guerra; mas ninguém cuida de calcular os prejuízos de toda sorte advindos de uma assombrosa queima destas. As velhas camadas de humus destruídas; os sais preciosos que, breve, as enxurradas deitarão fora, rio abaixo, via oceano; o rejuvenescimento florestal do solo paralizado e retrogradado; a destruição das aves silvestres e o possível advento de pragas insetiformes; a alteração para piora do clima com a agravação crescente das secas; os vedos e aramados perdidos; o gado morto ou depreciado pela falta de pastos; as cento e uma particularidades que dizem respeito a esta ou aquela zona e, dentro delas, a esta ou aquela “situação” agrícola.

Isto, bem somado, daria algarismos de apavorar; infelizmente no Brasil subtrai-se; somar ninguém soma…

É peculiar de agosto, e típica, esta desastrosa queima de matas; nunca, porém, assumiu tamanha violência, nem alcançou tal extensão, como neste tortíssimo 1914 que, benza-o Deus, parece aparentado de perto com o célebre ano 1000 de macabra memória. Tudo nele culmina, vai logo às do cabo, sem conta nem medida. As queimas não fugiram à regra.

Razão sobeja para, desta feita, encarnarmos a sério o problema. Do contrário a Mantiqueira será em pouco tempo toda um sapezeiro sem fim, erisipelado de samambaias – esses dois términos à uberdade das terras montanhosas.

Qual a causa da renitente calamidade?

E mister um rodeio para chegar lá.

A nossa montanha é vítima de um parasita, um piolho da terra, peculiar ao solo brasileiro como o “Argas” o é aos galinheiros ou o “Sarcoptes mutans” à perna das aves domésticas. Poderíamos, analogicamente, classificá-lo entre as variedades do “Porrigo decalvans”, o parasita do couro cabeludo produtor da “pelada”, pois que onde ele assiste se vai despojando a terra de sua coma vegetal até cair em morna decrepitude, núa e descalvada. Em quatro anos, a mais ubertosa região se despe dos jequitibás magníficos e das perobeiras milenárias – seu orgulho e grandeza, para, em achincalhe crescente, cair em capoeira, passar desta à humildade da vassourinha e, descendo sempre, encruar definitivamente na desdita do sapezeiro – sua tortura e vergonha.

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, semi-nômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai ele refugindo em silêncio, com o seu cachorro, o seu pilão, a picapau] e o isqueiro, de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-se.

É de vê-lo surgir a um sítio novo para nele armar a sua arapuca de “agregado; nômade por força de vago atavismos, não se liga à terra, como o campônio europeu “agrega-se”, tal qual o “sarcopte”, pelo tempo necessário à completa sucção da seiva convizinha; feito o que, salta para diante com a mesma bagagem com que ali chegou.

Vem de um sapezeiro para criar outro. Coexistem em íntima simbiose: sapé e caboclo são vidas associadas. Este inventou aquele e lhe dilata os domínios; em troca o sapé lhe cobre a choça e lhe fornece fachos para queimar a colméia das pobres abelhas.

Chegam silenciosamente, ele e a “sarcopta” fêmea, esta com um filhote no útero, outro ao peito, outro de sete anos à ourela da saia – este já de pitinho na boca e faca à cinta. Completam o rancho um cachorro sarnento – Brinquinho, a foice, a enxada, a picapau, o pilãozinho de sal, a panela de barro, um santo encardido, três galinhas pévas e um galo índio. Com estes simpes ingredientes, o fazedor de sapezeiros perpetua a espécie e a obra de esterilização iniciada com os remotíssimos avós.

Acampam.

Em três dias uma choça, que por eufemismo chamam casa, brota da terra como um urupê. Tiram tudo do lugar, os esteios, os caibros, as ripas, os barrotes, o cipó que os liga, o barro das paredes e a palha do teto. Tão íntima é a comunhão dessas palhoças com a terra local, que dariam idéia de coisa nascida do chão por obra espontânea da natureza – se a natureza fosse capaz de criar coisas tão feias.

Barreada a casa, pendurado o santo, está lavrada a sentença de morte daquela paragem.

Começam as requisições. Com a picapau o caboclo limpa a floresta das aves incautas. Pólvora e chumbo adquire-os vendendo palmitos no povoado vizinho. É este um traço curioso da vida do caboclo e explica o seu largo dispêndio de pólvora; quando o palmito escasseia, raream os tiros, só a caça grande merecendo sua carga de chumbo; se o palmital se extingue, exultam as pacas: está encerrada a estação venatória.

Depois ataca a floresta. Roça e derruba, não perdoando ao mais belo pau. Árvores diante de cuja majestosa beleza Ruskin choraria de comoção, ele as derriba, impassível, para extrair um mel-de-pau escondido num ôco.

Pronto o roçado, e chegado o tempo da queima, entra em funções o isqueiro. Mas aqui o “sarcopte” se faz raposa. Como não ignora que a lei impõe aos roçados um aceiro de dimensões suficientes à circunscrição do fogo, urde traças para iludir a lei, cocando dest’arte a insigne preguiça e a velha malignidade.

Cisma o caboclo à porta da cabana.

Cisma, de fato, não devaneios líricos, mas jeitos de transgredir as posturas com a responsabilidade a salvo. E consegue-o. Arranja sempre um álibi demonstrativo de que não esteve lá no dia do fogo.

Onze horas.

O sol quase a pino queima como chama. Um “sarcopte” anda por ali, ressabiado. Minutos após crepita a labareda inicial, medrosa, numa touça mais seca; oscila incerta; ondeia ao vento; mas logo encorpa, cresce, avulta, tumultua infrene e, senhora do campo, estruge fragorosa com infernal violência, devorando as tranqueiras, estorricando as mais altas frondes, despejando para o céu golfões de fumo estrelejado de faíscas.

É o fogo-de-mato!

E como não o detém nenhum aceiro, esse fogo invade a floresta e caminha por ela a dentro, ora frouxo, nas capetingas ralas, ora maciço, aos estouros, nas moitas de taquaruçú; caminha sem tréguas, moroso e tíbio quando a noite fecha, insolente se o sol o ajuda.

E vai galgando montes em arrancadas furiosas, ou descendo encostas a passo lento e traiçoeiro até que o detenha a barragem natural dum rio, estrada ou grota noruega.

Barrado, inflete para os flancos, ladeia o obstáculo, deixa-o para trás, esgueira-se para os lados – e lá continua o abrasamento implacável. Amordaçado por uma chuva repentina, alapa-se nas piúcas, quieto e invisível, para no dia seguinte, ao esquentar do sol, prosseguir na faina carbonizante.

Quem foi o incendiário? Donde partiu o fogo?

Indaga-se, descobre-se o Nero: é um urumbeva qualquer, de barba rala, amoitado num litro de terra litigiosa.

E agora? Que fazer? Processá-lo?

Não há recurso legal contra ele. A única pena possível, barata, fácil e já estabelecida como praxe, é “tocá-lo”.

Curioso este preceito: “ao caboclo, toca-se”.

Toca-se, como se toca um cachorro importuno, ou uma galinha que vareja pela sala. E tão afeito anda ele a isso, que é comum ouví-lo dizer: “Se eu fizer tal coisa o senhor não me toca?”

Justiça sumária – que não pune, entretanto, dado o nomadismo do paciente.

Enquanto a mata arde, o caboclo regala-se.

- Êta fogo bonito!

No vazio de sua vida semi-selvagem, em que os incidentes são um jacú abatido, uma paca fisgada n’água ou o filho novimensal, a queimada é o grande espetáculo do ano, supremo regalo dos olhos e dos ouvidos.

Entrado setembro, começo das “águas”, o caboclo planta na terra em cinzas um bocado de milho, feijão e arroz; mas o valor da sua produção é nenhum diante dos males que para preparar uma quarta de chão ele semeou.

O caboclo é uma quantidade negativa. Tala cincoenta alqueires de terra para extrair deles o com que passar fome e frio durante o ano. Calcula as sementeiras pelo máximo da sua resistência às privações. Nem mais, nem menos. “Dando para passar fome”, sem virem a morrer disso, ele, a mulher e o cachorro – está tudo muito bem; assim fez o pai, o avô; assim fará a prole empanzinada que naquele momento brinca nua no terreiro.

Quando se exaure a terra, o agregado muda de sítio. No lugar fica a tapera e o sapezeiro. Um ano que passe e só este atestará a sua estada ali; o mais se apaga como por encanto. A terra reabsorve os frágeis materiais da choça e, como nem sequer uma laranjeira ele plantou, nada mais lembra a passagem por ali do Manoel Peroba, do Chico Marimbondo, do Jéca Tatú ou outros sons ignaros, de dolorosa memória para a natureza circunvizinha.

(4) – O artigo Urupês, que deu nome ao livro de contos lançado em 1918, foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 23 de dezembro de 1914, na página 6, quinta coluna.

Urupês

Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos Rondons que, ao invés de imaginarem índios num gabinete, com reminiscências de Chateaubriand na cabeça e a Iracema aberta sobre os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de Winchester em punho.

Morreu Peri, incomparável idealização dum homem natural como o sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos sobrelevava em beleza d’alma e corpo.

Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz, muscularmente, de arrancar uma palmeira, como incapaz, moralmente, de amar Ceci.

Por felicidade nossa – a de D. Antonio de Mariz – não os viu Alencar; sonhou-os qual Rousseau. Do contrário lá teríamos o filho de Arará a moquear a linda menina num bom braseiro de pau brasil, em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como o Ariel benfazejo do Paquequer.

A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã plumitivo deu de forjar seu indiozinho refegado de Peri e Atala. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos, consumiram-se tabas inteiras de aimorés sanhudos, com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora.

Vindo o público a bocejar de farto, já céptico ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos, inúbias, tacapes, borés, piágas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso, saudoso museu de extintas pilhas elétricas que a seu tempo galvanizaram nervos. E lá acamam poeira cochichando reminiscências com a barba de D. João de Castro, com os frankisks de Herculano, com os frades de Garrett e que tais…

Não morreu, todavia.

Evoluiu.

O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de “caboclismo”. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa; o ocara virou rancho de sapé; o tacape afilou, criou gatilho, deitou ouvido e é hoje espingarda troxadal o boré descaiu lamentavelmente para pio de inambu; a tanga ascendeu a camisa aberta ao peito.

Mas o substrato psíquico não mudou: orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio em suma, sem faltar uma azeitona, dos Perís e Ubirajaras.

Estes setembrino rebrotar duma arte morta inda se não desbagoou de todos os frutos. Terá o seu “I Juca Pirama”, o seu “Canto do Piaga” e talvez dê ópera lírica.

Mas, completado o ciclo, virão destroçar o inverno em flor da ilusão indianista os prosaicos demolidores de ídolos – gente má e sem poesia. Irão os malvados esgaravatar o ícone com as curetas da ciência. E que feias se hão de entrever as caipirinhas cor de jambo de Fagundes Varela! E que chambões e sornas os Peris de calça, camisa e faca à cinta!

Isso, para o futuro. Hoje ainda há perigo em bulir no vespeiro: o caboclo é o “Ai Jesus!” nacional.

É de ver o orgulhoso entono com que respeitáveis figurões batem no peito exclamando com altivez: sou raça de caboclo!

Anos atrás o orgulho estava numa ascendência de tanga, inçada de penas de tucano, com dramas íntimos e flechaços de curare.

Dia virá em que os veremos, murchos de prosápia, confessar o verdadeiro avô: – um dos quatrocentos de Gedeão trazidos por Tomé de Souza¹ num barco daqueles tempos, nosso mui nobre e fecundo “Mayflower”.

Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé.

Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrouvinhado à crise duma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo.

Pelo 13 de Maio, mal esvoaça o florido decreto da Princesa e o negro exausto larga num uf! o cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabeça, ‘magina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo.

A 15 de Novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifíca-se ante o inopinado da mudança.² O caboclo não dá pela coisa.

Vem Florianol estouram as granadas de Custódiol Gumercidndo bate às portas de Roimal Incitatus derranca o país.³ O caboclo continua de cócoras, a modorrar…

Nada o esperta. Nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social, como individualmente, em todos os atos da vida, Jéca, antes de agir, acocora-se.

Jéca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne onde se resumem todas as características da espécie.

Hei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou. Seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada d’esguicho, é sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então destrava a língua e a inteligência.

– “Não vê que…

De pé ou sentado as idéias se lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa.

De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para “aquentá-lo”, imitado da mulher e da prole.

Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostas um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras.

Nos mercados, para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, como um faquir do Bramaputra, que vigia os cachinhos de brejaúva ou o feixe de três palmitos.

Pobre J’[eca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!

Jéca mercador, Jéca lavrador, Jéca fisólofo…

Quando comparece às feiras, todo mundo logo advinha o que ele traz: sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher – cocos de tucum ou jissara, guabirobas, bacuparis, maracujás, jataís, pinhões, orquídeas ou artefatos de taquara-poca – peneiras, cestinhas, samburás, tipitis, pios de caçador ou utensílios de madeira mole – gamelas, pilõesinhos, colheres de pau.

Nada Mais.

Seu grande cuidado é espremer todas as conseqüências da lei do menor esforço – e nisto vai longo.

Começa na morada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar ao joão-de-barro. Pura biboca de bosquimano. Mobília, nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido.

Às vezes se dá ao luxo de um banquinho de três pernas – para hospedes. Três pernas permitem equilíbrio inútil, portanto, meter a Quarta, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que assentos, se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os quais se sentam?

Nenhum talher. Não é a munheca um talher completo – colher, garfo e faca a um tempo?

No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão.

Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a no corpo. Só tem dois parelhosl um que traz no uso e outro na lavagem.

Os mantimentos apaióla nos cantos da casa.

Inventou um cipó preso à cumieira, de gancho na ponta e um disco de lata no alto, alí pendura o toucinho, a salvo dos gatos e ratos.

Da parede pende a espingarda picapau, o polvarinho de chifre, o S. Benedito defumado, o rabo de tatu e as palmas bentas de queimar durante as fortes trovoadas. Servem de gaveta os buracos da parede.

Seus remotos avós não gozaram maiores comodidades. Seus netos não meterão Quarta perna ao banco. Para que? Vive-se bem sem isso.

Se pelotas de barro caem, abrindo seteiras na parede, Jéca não se move a repô-las. Ficam pelo resto da vida os buracos abertos, a entremostrarem nesgas de céu.

Quando a palha do teto, apodrecida, greta em fendas por onde pinga a chuva, Jéca, em vez de remendar a tortura, limita-se, cada vez que chove, a aparar numa gamelinha a água gotejante…

Remendo… Para que? Se uma casa dura dez anos e faltam “apenas ” nove para que ele abandone aquela? Esta filosofia economiza reparos.

Na mansão de Jéca a parede dos fundos bojou para fora um ventre empanzinado, ameaçando ruir; os barrotes, cortados pela umidade, oscilam na podriqueira do baldrame. Afim de neutralizar o desaprumo e prevenir suas conseqüências, ele grudou na parede uma Nossa Senhora enquadrada em moldurinha amarela – santo de mascate.

– “Por que não remenda essa parede, homem de Deus?

– “Ela não tem coragem de cair. Não vê a escora?

Não obstante, “por via das dúvidas” , quando ronca a trovoada Jéca abandona a toca e vai agachar-se no ôco dum velho embirussu do quintal – para se saborear de longe com a eficácia da escora santa.

Um pedaço de pau dispensaria o milagre! mas entre pendurar o santo e tomar da foice, subir ao morro, cortar a madeira, atorá-la, baldeá-la e especar a parede, o sacerdote da Grande lei do Menor Esforço não vacila. É coerente.

Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores – nada revelador de permanência.

Há mil razões para isso; porque não é sua a terral porque se o “tocarem” não ficará nada que a outrem aproveite; porque para frutas há o mato; porque a “criação” come; porque…

– “Mas, criatura, com um vedozinho por ali… A madeira está à mão, o cipó é tanto…”

Jéca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha.

– “Não paga a pena”.

Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive.

Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se faz com um palmo de rama fincada em qualquer chão. Não pede cuidados. Não a ataca a formiga. A mandioca é sem vergonha.

Bem ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas benemerências sem conta da mandioca. Talvez que sem ela se pusesse de pé e andasse. Mas enquanto dispuser de um pão cujo preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jéca não mudará de vida. O vigor das raças humanas está na razão direta da hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e diques o holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa jóia do esforço, é que ali nada o favorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas da Caledônia, é que lá não medrava a mandioca. Medrasse, e talvez os víssemos hoje, os ingleses, tolhiços, de pé no chão, amarelentos, mariscando de peneira no Tamisa. Há bens que vêm para males. A mandioca ilustra este avesso de provérbio.

Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana. Dá rapadura, e para Jéca, simplificador da vida, dá garapa. Como não possui moenda, torce a pulso sobre a cuia de café um rolete, depois de bem massetados os nós; açucara assim a beberagem, fugindo aos trâmites condutores do caldo de cana à rapadura.

Todavia, est modus in rebus. E assim como ao lado do restolho cresce o bom pé de milho, contrasta com a cristianíssima simplicidade do Jéca a opulência de um seu vizinho e compadre que “está muito bem.” A terra onde mora é sua. Possui ainda uma égua, monjolo e espingarda de dois canos. Pesa nos destinos políticos do país com o seu voto e nos econômicos com o polvilho azedo de que é fabricante, tendo amealhado com ambos, voto e polvilho, para mais de quinhentos mil réis no fundo da arca.

Vive num corrupio de barganhas nas quais exercita uma astúcia nativa muito irmã da de Bertoldo. A esperteza última foi a barganha de um cavalo cego por uma égua de passo picado. Verdade é que a égua mancava das mãos, mas ainda assim valia dez mil réis mais do que o rossinante zanaga.

Esta e outras celebrizaram-lhe os engrimanços potreiros num raio de mil braças, grangeando-lhe a incondicional e babosa admiração do Jéca, para quem, fino como o compadre, “home” … nem mesmo o vigário de Itaóca!.

Aos domingos vai à vila bifurcado na magreza ventruda da Serena; leva apenso à garupa um filho e atrás o potrinho no trote, mais a mulher, com a criança nova enrolada no chale. Fecha o cortejo o indefectível Brinquinho, a resfolgar com um palmo de língua de fora.

O fato mais importante de sua vida é sem dúvida votar no governo. Tira nesse dia da arca a roupa preta do casamento, sarjão furadinho de traça e todo vincado de dobras, entala os pés num alentado sapatão de bezerro; ata ao pescoço um colarinho de bico e, sem gravata, ringindo e mancando, vai pegar o diploma de eleitor às mãos do chefe Coisada, que lho retém para maior garantia da fidelidade partidária.

Vota. Não sabe em quam, mas vota. Esfrega a pena no livro eleitoral, arabescando o aranhol de gatafunhos a que chama “sua graça”.

Se há tumulto, chuchurrea de pé firme, com heroísmo, as porretadas oposicionistas, e ao cabo segue para a casa do chefe, de galo cívico na testa e colarinho sungado para trás, afim de novamente lhe depor nas mão o “diploma”.

Grato e sorridente, o morubixaba galardoa-lhe o heroísmo, flagrantemente documentado pelo latejar do couro cabeludo, com um aperto de munheca e a promessa, para logo, duma inspetoria de quarteirão.

Representa este freguês o tipo clássico do sitiante já com um pé fora da classe. Exceção, díscolo que é, não vem ao caso. Aqui tratamos da regra e a regra é Jéca Tatu.

O mobiliário cerebral de Jéca, à parte o suculento recheio de superstições, vale o do casebre. O banquinho de três pés, as cuias, o gancho de toucinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de seus miolos sob a forma de idéias: são as noções práticas da vida, que recebeu do pai e sem mudança transmitirá aos filhos.

O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não tem sequer a noção do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre terras para diante, que muito longe está a Corte com os graúdos e mais distante ainda a Bahia, donde vêm baianos pernósticos e cocos.

Perguntem ao Jéca quem é o presidente da República.

– “O homem que manda em nós tudo?

– “Sim.

– “Pois de certo que há de ser o imperador.

Em matéria de civismo não sobe de ponto.

– “Guerra? T’esconjuro! Meu pai viveu afundado no mato p’ra mais de cinco anos por causa da guerra grande. (4) Eu, para escapar do “reculutamento”, sou inté capaz de cortar um dedo, como o meu tio Lourenço…

Guerra, defesa nacional, ação administrativa, tudo quanto cheira a governo resume-se para o caboclo numa palavra apavorante – “reculutamento”.

Quando em princípios da Presidência Hermes andou na balha um recenseamento esquecido a Offenbach, o caboclo tremeu e entrou a casar em massa. Aquilo “havera de ser reculutamento”, e os casados, na voz corrente, escapavam à redada.

A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília – em qualidade. Quantitativamente, assombra. Da noite cerebral pirilampejam-lhe apozemas, cerotos, arrobes e eletuários escapos à sagacidade cômica de Mark Twain. Compendia-os um Chernoviz não escrito, monumento de galhofa onde não há rir, lúgubre como é o epílogo. A rede na qual dois homens levam à cova as vítimas de semelhante farmacopéia é o espetáculo mais triste da roça.

Quem aplica as mezinhas é o “curador”, um Eusébio Macário de pé no chão e cérebro trancado como muita de taquaruçu. O veículo usual das drogas é sempre a pinga – meio honesto de render homenagem à deusa Cachaça, divindade que entre eles ainda não encontrou heréticos.

Doenças hajam que remédios não faltam.

Para bronquite, é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe vivo e soltá-lo: o mal se vai com o peixe água abaixo…

Para “quebranto de ossos”, já não é tão simples a medicação. Tomam-se três contas de rosário, três galhos de alecrim, três limas de bico, três iscas de palma benta, três raminhos de arruda, três ovos de pata preta (com casca; sem casca desanda) e um saquinho de picumã! mete-se tudo numa gamela d’água e banha-se naquilo o doente, fazendo-o tragar três goles da zurrapa. É infalível.

O específico da brotoeja consiste em cozimento de beiço de pote para lavagens. Ainda há aqui um pormenor de monta; é preciso que antes do banho a mãe do doente molhe na água a ponta de sua trança. As brotoejas saram como por encanto.

Para dor de peito que “responde na cacunda”, cataplasma de “jasmim de cachorro” é um porrete.

Além desta alopatia, para a qual contribui tudo quanto de mais repugnante e inócuo existe na natureza, há a medicação simpática, baseada na influição misteriosa de objetos, palavras e atos sobre o corpo humano.

O ritual bizantino dentro de cujas maranhas os filhos do Jéca vêm ao mundo, e do qual não há fugir sob pena de gravíssimas conseqüências futuras, daria um in-fólio d’alto fôlego ao Sílvio Romero bastante operoso que se propusesse a compendiá-lo.

Num parto difícil nada tão eficaz como engolir três caroços de feijão mouro, de passo que a parturiente veste pelo avesso a camisa do marido e põe na cabeça, também pelo avesso, o seu chapéu. Falhando esta simpatia, há um derradeiro recurso: colar no ventre encruado a imagem de S. Benedito.

Nesses momentos angustiosos outra mulher não penetre no recinto sem primeiro defumar-se ao fogo, nem traga na mão caça ou peixe. A criança morreria pagã. A omissão de qualquer destes preceitos fará chover mil desgraças na cabeça do chorincas recém- nascido.

A posse de certos objetos confere dotes sobrenaturais. A invulnerabilidade às facadas ou cargas de chumbo é obtida graças à flor da samambaia.

Esta planta, conta Jéca, só floresce uma vez por ano, e só produz em cada samambaial uma flor. Isto à meia noite, no dia de S. Bartolomeu. É preciso ser muito esperto para colhe-la, porque também o diabo anda à cata. Quem consegue pegar uma, ouve logo um estouro e tonteia ao cheiro de enxofre – mas livra-se de faca e chumbo pelo resto da vida.

Todos os volumes do Larousse não bastariam para catalogar-lhes as crendices, e como não há linhas divisórias entre estas e a religião, confundem-se ambas em maranhada teia, não havendo distinguir onde pára uma e começa outra.

A idéia de Deus e dos santos torna-se jéco-cêntrica. São os santos os graúdos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul para espreitar-lhes a vidinha e intervir nela ajudando-os ou castigando-os, como os metediços deuses de Homero. Uma torcedura de pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o bicho que arruinou – tudo diabruras da corte celeste, para castigo de más intenções ou atos.

Daí o fatalismo. Se tudo movem cordéis lá de cima, para que lutar, reagir? Deus quis. A maior catástrofe é recebida com esta exclamação, muito parenta do “Allah Kébir” do beduíno.

E na arte?

Nada.

A arte rústica do campônio europeu é opulenta a ponto de constituir preciosa fonte de sugestões para os artistas de escol. Em nenhum país o povo vive sem a ela recorrer para um ingênuo embelezamento da vida. Já não se fala no camponês italiano ou teutônico, filho de alfobres mimosos, propícios a todas as florações estéticas. Mas o russo, o hirsuto mujique a meio atolado em barbarie crassa. Os vestuários nacionais da Ucrânia nos quais a cor viva e o sarapantado da ornamentação indicam a ingenuidade do primitivo, os isbas da Lituânia, sua cerâmica, os bordados, os móveis, os utensílios de cozinha, tudo revela no mais rude dos campônios o sentimento da arte.

No samoieda, no pele-vermelha, no abexim, no Papua, un arabesco ingênuo costuma ornar-lhes as armas – como lhes ornam a vida canções repassadas de ritmos sugestivos.

Que nada é isso, sabido como já o homem pré-histórico, companheiro do urso das cavernas, entalhava perfis de mamutes em chifres de rena.

Egresso à regra, não denuncia o nosso caboclo o mais remoto traço de um sentimento nascido com o troglodita.

Esmerilhemos o seu casebre: que é que ali denota a existência do mais vago senso estético? Uma chumbada no cabo do relho e uns ziguezagues a canivete ou fogo pelo roliço do porretinho de guatambú. É tudo.

Às vezes surge numa família um gênio musical cuja fama esvoaça pelas redondezas. Ei-lo na viola concentra-se, tosse, cuspilha o pigarro, fere as cordase “tempera” , E fica nisso, no tempero.

Dirão: e a modinha?

A modinha, como as demais manifestações de arte popular existentes no país, é obra do mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha d’envolta com o sangue selvagem, alegre e são do negro.

O caboclo é soturno.

Não canta senão rezas lúgubres.

Não dança senão o cateretê aladainhado.

Não esculpe o cabo da faca, como o cabila.

Não compõe sua canção, como o felá do Egito.

No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a infolhescência dos cedros, às primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás; onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachôo permanente, o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso das grotas.

Só ele não fala, não canta, não ri, não ama.

Só ele, no meio da tanta vida, não vive…

(5) O livro Urupês foi lançado em 1918 (Vida Moderna, 11 de julho de 1918; O Paiz, 14 de agosto de 1918, terceira coluna). No mesmo ano foi lançada uma segunda edição (Fon-Fon, 21 de setembro de 1918).

Reunia os artigos Velha Praga e Urupês, ambos, como já mencionado, publicados no O Estado de São Paulo, em 1914, além de mais 12 contos, escritos entre 1915 e 1917: O estigma, Bocatorta, O mata-pau, Bucólica, Meu conto de Maupassant, A colcha de retalhos, Pollice Verso, O engraçado arrependido, Um suplício moderno, O comprador de fazendas, Os faroleiros e A Vingança da Peroba. A maior parte dos contos já havia sido publicado na Revista do Brasil, lançada em janeiro de 1916 e adquirida por Lobato em junho de 1918.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica

![O Estado de S]ao Paulo, 15 de junho de 1935](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/gioconda9.jpg)