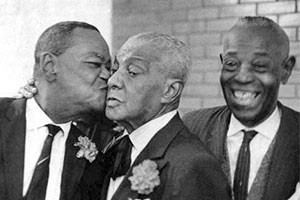

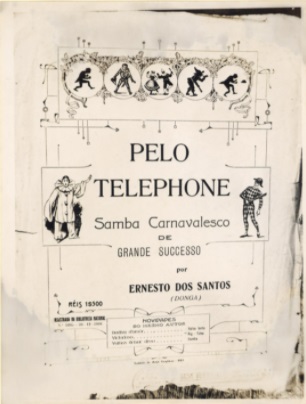

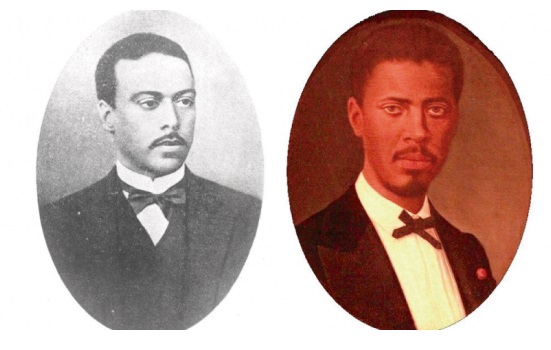

A Brasiliana Fotográfica inaugura a Série 1922 – Hoje, há 100 anos com o artigo Os Batutas embarcam para Paris, em 29 de janeiro – Uma história de música e de racismo, contando um pouco da história da turnê parisiense dos Batutas, considerado o primeiro grupo de música popular brasileira a alcançar projeção internacional. Tinha, entre seus integrantes, dois expoentes: o virtuoso Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha (1897 – 1973), o maior chorão de todos os tempos; e Joaquim Maria dos Santos, o Donga (1891 – 1974), um dos autores daquele que é um dos primeiros sambas gravados no Brasil, Pelo Telefone, registrado em 27 de novembro de 1916.

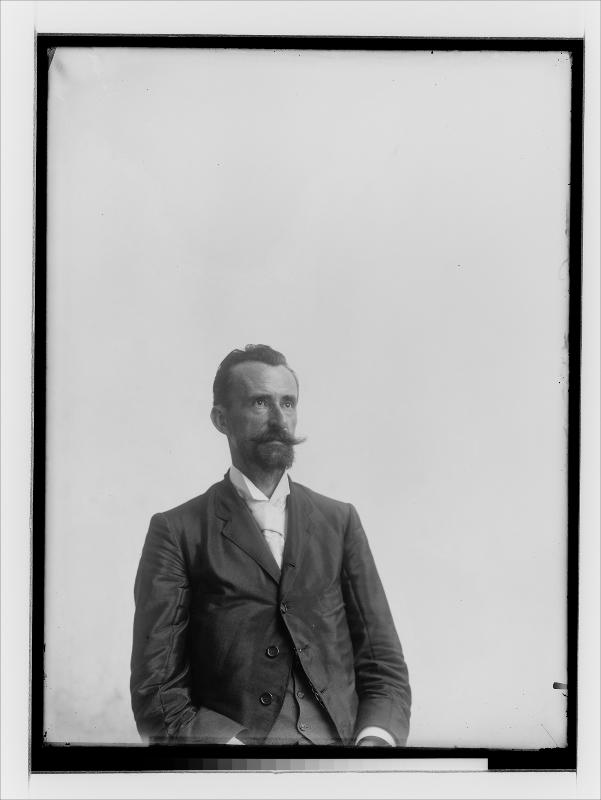

“A verdade é que o choro me agrada mais por ser mais trabalhado, com três partes, cada uma delas com dezesseis compassos, e não apenas oito, como no samba. Depois, o choro, que me parece originado da polca (uma das músicas de salão da época), era para mim a forma metódica através da qual eu podia expressar meus sentimentos”

Pixinguinha (1966)

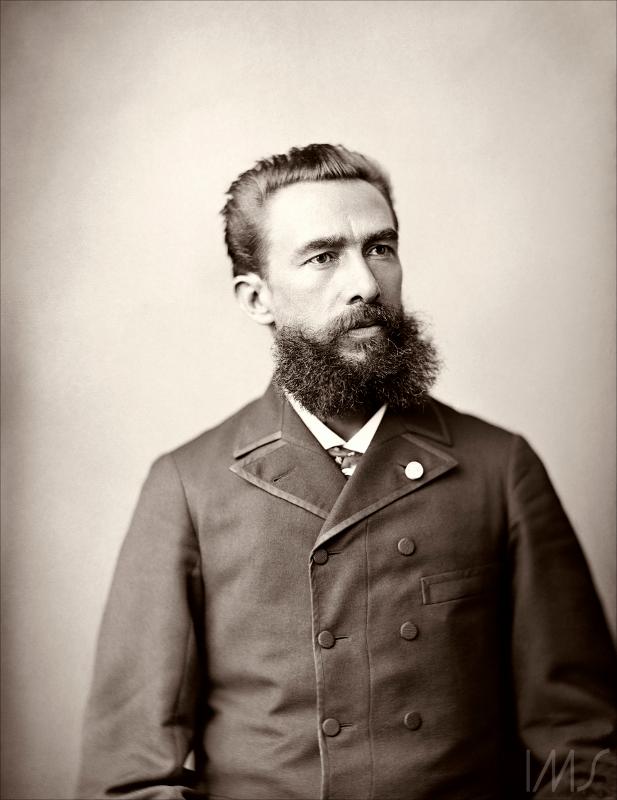

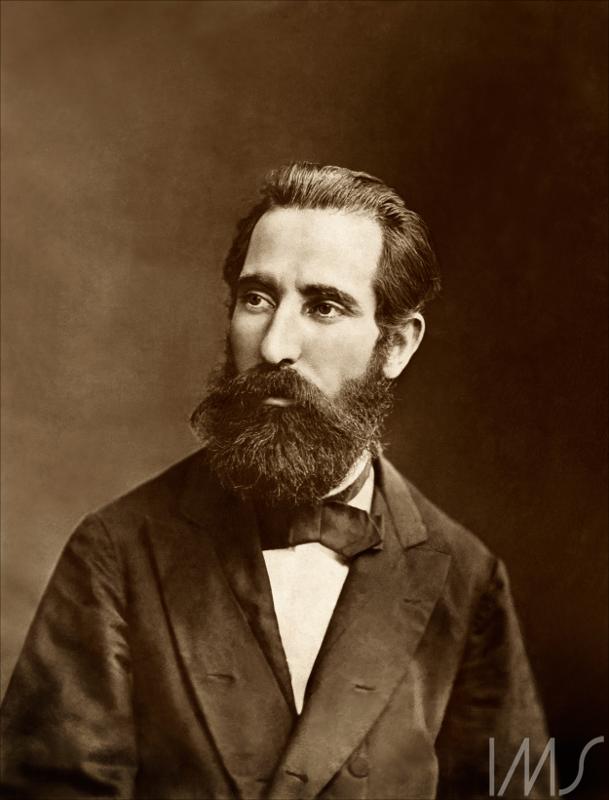

“O ritmo caracteriza um povo. Quando o homem primitivo quis se acompanhar, bateu palmas. As mãos foram, portanto, um dos primeiros instrumentos musicais. Mas como a humanidade é folgada e não quer se machucar, começou a sacrificar os animais, para tirar o couro. Surgiu o pandeiro. E veio o samba. E surgiu o brasileiro, povo que lê música com mais velocidade do que qualquer outro no mundo, porque já nasce se mexendo muito, com ritmo, agitadinho, e depois vira capoeira até no enxergar”.

Donga (1966)

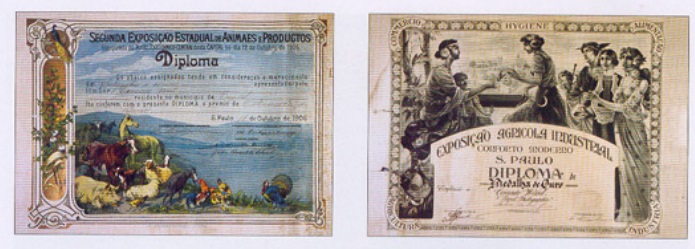

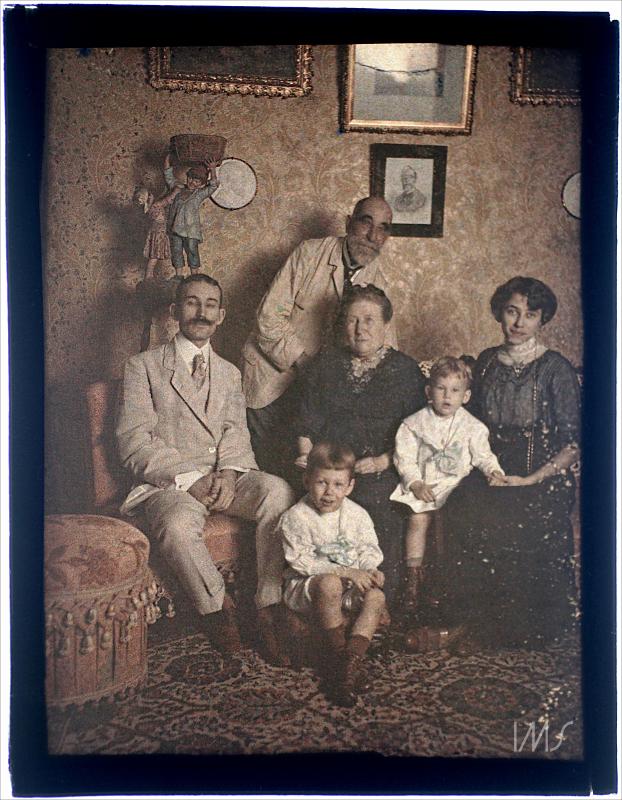

Ao longo do ano, serão publicados no portal artigos com imagens de fatos importantes ocorridos em 1922 como a Semana de Arte Moderna e a Exposição do Centenário da Independência do Brasil. A temporada dos Batutas que, em 29 de janeiro de 1922, embarcaram para a França, foi um sucesso e causou polêmica e ataques racistas, veiculados na imprensa brasileira. Uma curiosidade: os Batutas e o fotógrafo Marc Ferrez (1843 – 1923) retornaram da França no mesmo navio, o Lutetia, e chegaram ao Brasil em 14 de agosto de 1922.

Acessando o link para as imagens dos Batutas disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas.

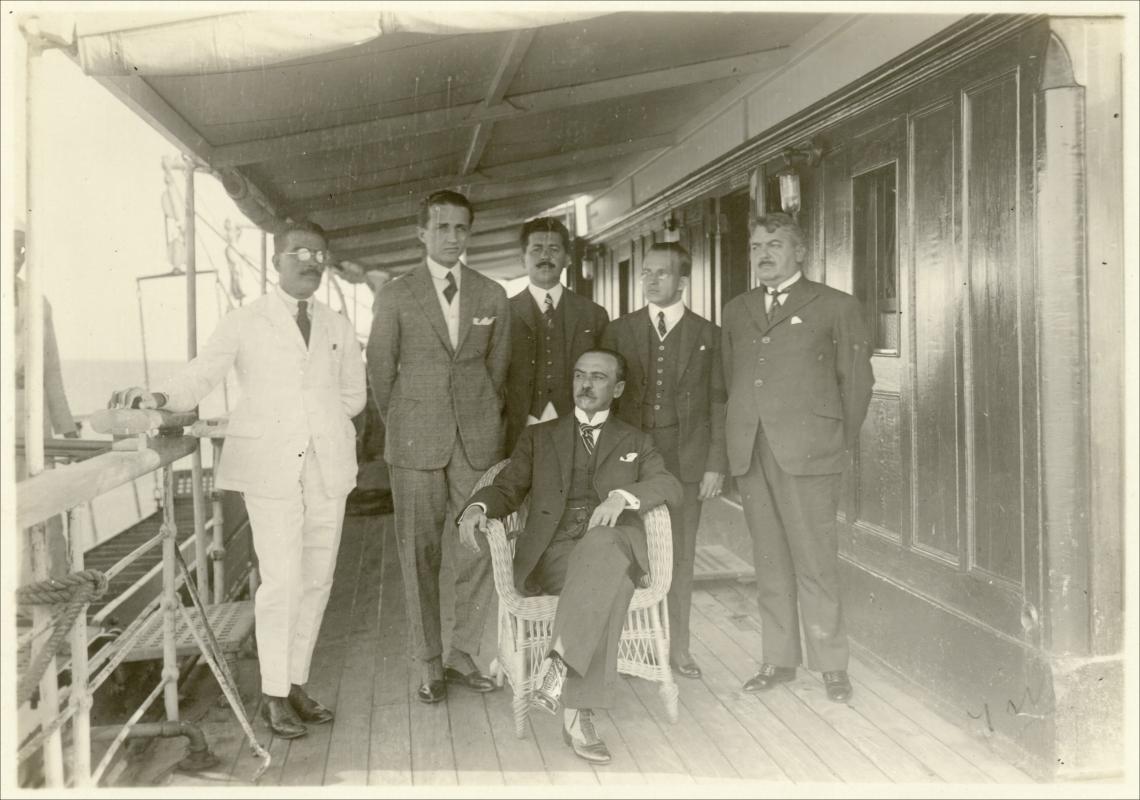

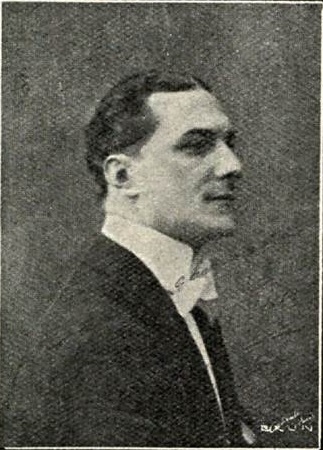

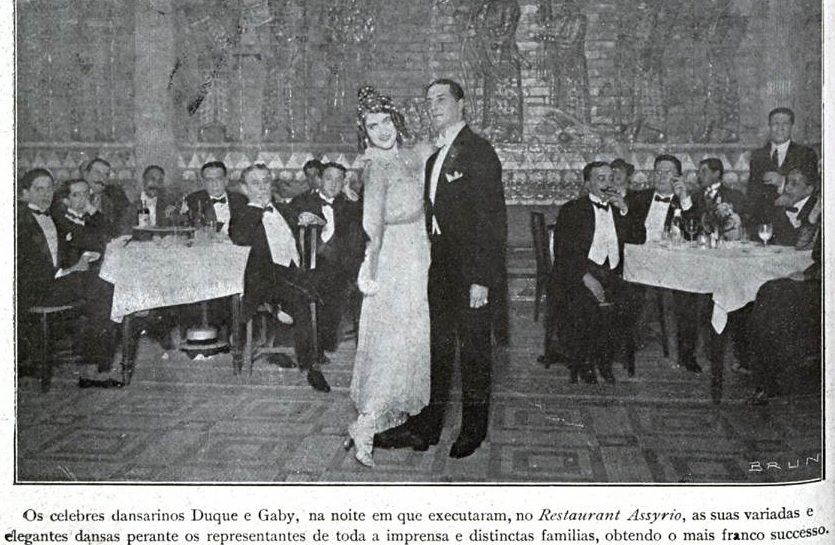

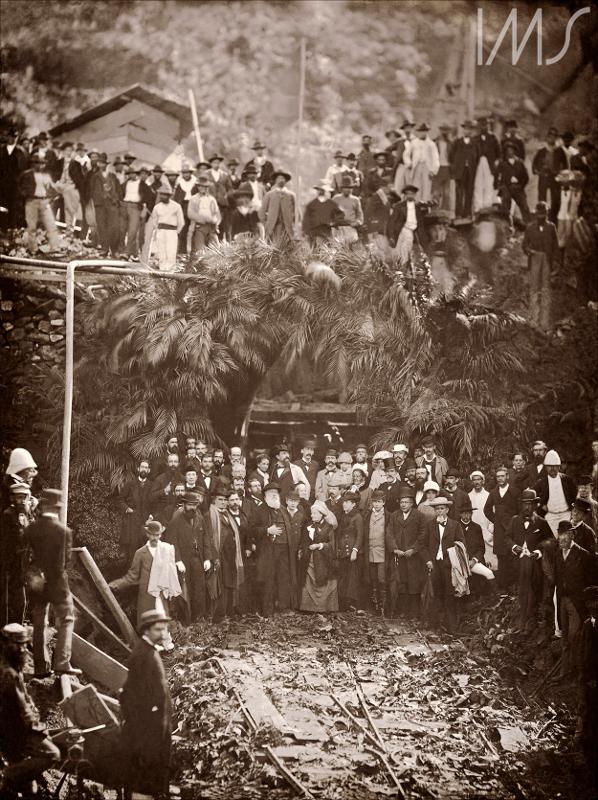

O dançarino Duque, o empresário Arnaldo Guinle e os Oito Batutas

“Pixinguinha nem sequer era músico. Era música – e essa seria a melhor palavra para defini-lo, explicá-lo e amá-lo”.

Carlos Heitor Cony

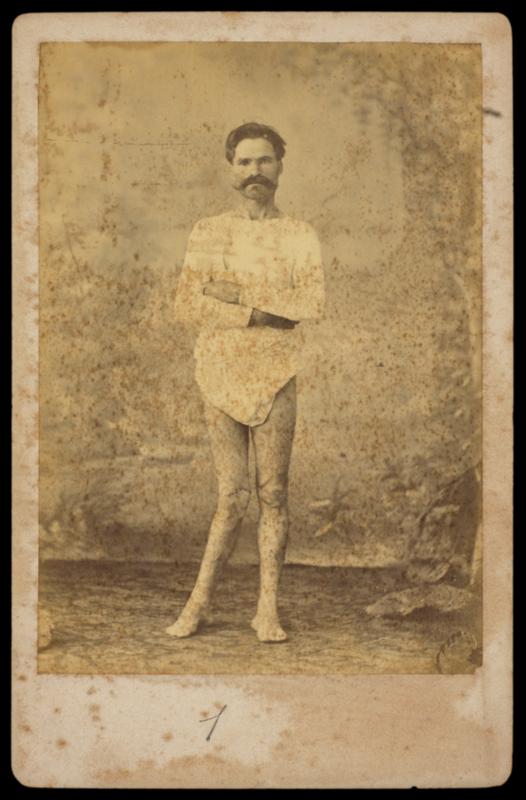

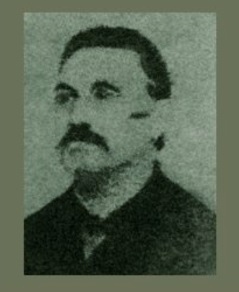

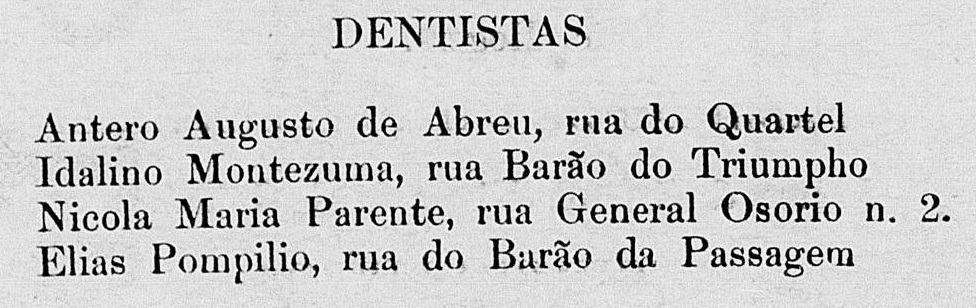

O dentista, dançarino, compositor e jornalista baiano Antônio Lopes de Amorim Diniz (1884-1953), conhecido como Duque, conheceu no Assyrio, cabaré no subsolo do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, os Oito Batutas, que tocavam enquanto ele dançava com sua parceira, a dançarina e manequim francesa Gaby, entre fins de 1921 e início de 1922.

Foi noticiado que Pixinguinha tinha reassumido a função de diretor de harmonia do bloco carnavalesco de Reinado de Siva.

Mas então:

“Menos de três semanas depois, Pixinguinha estava trocando o palácio do Reinado de Siva, na rua Senador Pompeu pelo Shérérazade, 16, Faubourg Montmartre, em Paris. Isto porque, nessas três semanas abençoadas, Ogum resolveu usar sua espada para abrir as portas do mundo para seu filho de fé e seus sete companheiros. Para transportá-los, usou como veículo o Assyrio, cabaré instalado no subsolo do Teatro Municipal. Ali são ouvidos todas as noites pela fina flor da sociedade boemia carioca. Ali, no mesmo espetáculo, um casal de bailarinos de fama internacional empolga o público dançando o ritmo que, durante anos e anos, fora uma dança excomungada, anatematizada, proibida às moças e aos rapazes de família. Duque e Gaby dançam o maxixe, ou la matchiche, como preferiam os almofadinhas da época”.

Filho de Ogum Bexiguento, página 49.

Segundo Pixinguinha, na Série Depoimentos:

“Bem, o Duque era um bailarino aristocrático. Ele dançava um maxixe aristocrático. Era um malabarista. Duque empolgou todo mundo. Não era um maxixe como a gente via em certos lugares. Era um sujeito muito delicado. Dançava um maxixe clássico. Quando chegamos em Paris conhecemos a academia dele. Era uma academia que ensinava a dança do maxixe brasileiro. Quando Duque chegava no salão, todo mundo disputava o privilégio de dançar com ele. Eram princesas, reis, etc, Sim, senhores, até rei apareceu para dançar com ele. Foi ele que pediu ao Arnaldo Guinle para nos levar para Paris. Ele gostava muito do que a gente fazia e interpretava a nossa música nos pés. Depois de quatro compassos ele já estava criando coisas novas nos pés. E tinha a Gaby, uma francesa que compreendia perfeitamente o Duque”.

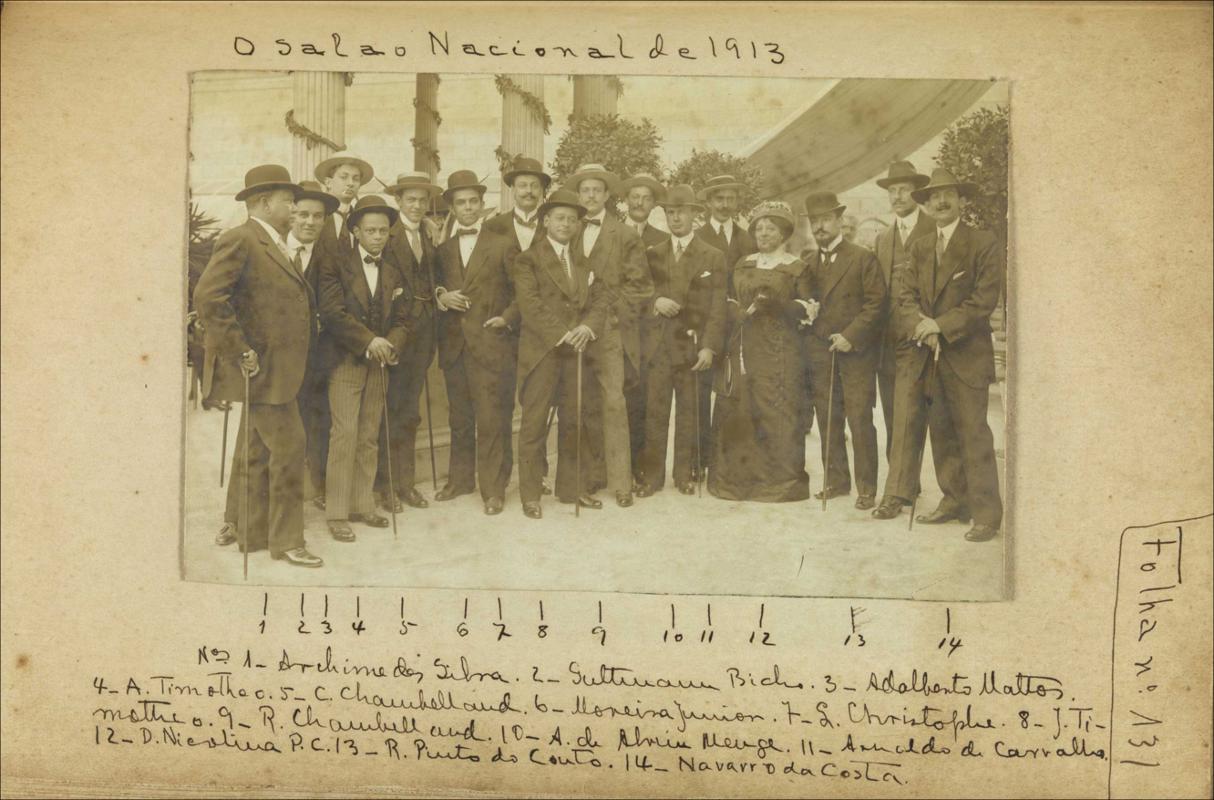

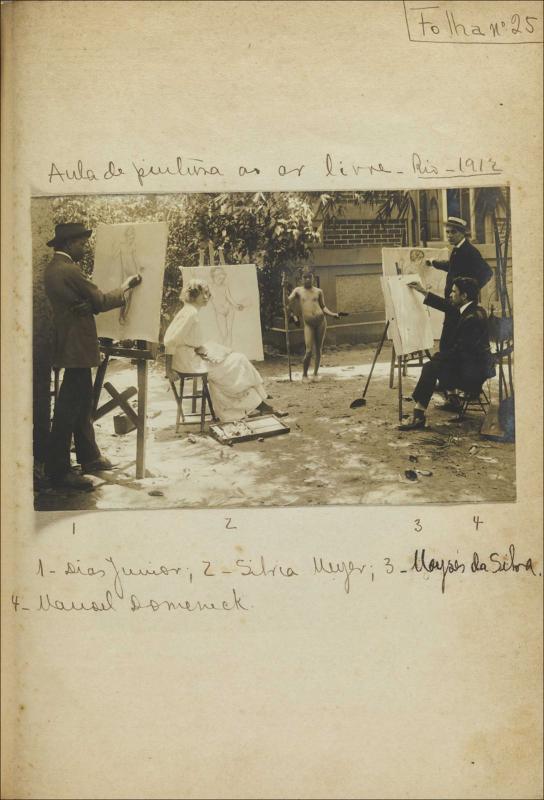

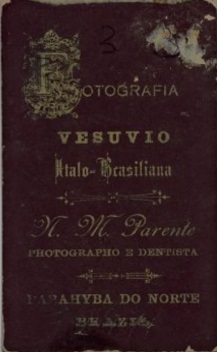

O Duque havia se mudado de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1906. Três anos depois, começou a viajar pelo mundo. Chegou em Paris, conforme artigo que escreveu para a revista O Cruzeiro, em 1912, quando passou a dançar em restaurantes e bares com a dançarina ítalo-brasileira Maria del Nigri, conhecida como Maria Lino, a Rainha do Maxixe (c. 1880 – 1940). Ganharam, em 1913, o primeiro prêmio em uma competição em Berlim. Também foram suas parceiras Arlette Dorgère (1880 -1965) e Gaby. Tornou-se dono de academias de dança em Paris e no Rio de Janeiro, tendo sido responsável pela difusão do maxixe em capitais como Berlim, Buenos Aires, Montevidéu, Londres, Nova York e Paris, numa época em que o ritmo era considerado imoral por boa parte da sociedade brasileira. Em 1921, havia, após uma temporada no Brasil com sua parceira Gaby, retornado à França, onde estrelou um espetáculo na Ópera de Paris com o compositor e violinista paulista Nicolino Milano (1876 – 1962) e apresentou o samba na peça La Proie (A Presa), de Regina Regis de Oliveira (18? – 1956), no Teatro Albert I, também em Paris. Foi provavelmente a primeira exibição de samba em um palco europeu (L´Esprit Nouveau, página 106; A Gazeta (SP), 8 de março de 1921, sexta coluna; Jornal do Brasil, 2 de abril de 1921, terceira coluna; D. Quixote, 18 de maio de 1921, primeira coluna).

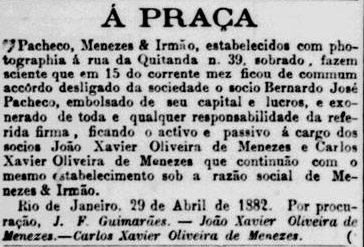

Foi, como mencionado por Pixinguinha, o Duque que pediu ao empresário Arnaldo Guinle (1884 – 1963) que patrocinasse a excursão dos Batutas à França, em janeiro de 1922, para a divulgação da música popular brasileira no cenário internacional. Mecenas das artes e dos esportes, Arnaldo Guinle foi um dos homens mais ricos do Brasil, cuja fortuna era oriunda da exploração do Porto de Santos. Além do suporte financeiro de Guinle, Duque conseguiu apoio político-diplomático de Lauro Müller (1863 – 1926), o que, segundo o antropólogo Rafael José de Menezes Bastos, imprimiu na jornada uma idéia, diríamos, de missão quase diplomática. Duque e Guinle haviam se conhecido na França, já que Guinle vivia entre o Rio de Janeiro e Paris. O general e engenheiro militar Lauro Müller, ministro das Relações Exteriores entre 1912 e 1917, havia conhecido os Batutas por ter sido um assíduo frequentador da noite carioca. Mas o governo não contribuiu financeiramente para a viagem. Segundo Donga, em depoimento para o Museu da Imagem e do Som:

“Absolutamente. O grande brasileiro Arnaldo Guinle nos levou para lá sem it, com essa pelezinha escura e tudo, sem medo de levar vaia. Viajamos às custas dele”.

Guinle contratava, desde 1919, os Batutas, que conheceu tocando na sala de espera do Cine Palais, para saraus em sua mansão no bairro das Laranjeiras. Patrocinou, com o apoio de Irineu Marinho (1876 – 1925), fundador do jornal O GLOBO, uma turnê do grupo pelo Brasil, iniciada em outubro de 1919 por São Paulo e Minas Gerais e encerrada, no ano seguinte, pela Bahia e por Pernambuco. O objetivo da turnê, além da realização de apresentações artísticas, era recolher e catalogar ritmos para integrar uma antologia de música folclórica sob a supervisão do escritor Coelho Neto (1864 – 1934) que, por seu estilo literário, considerado ultrapassado, sofreu fortes críticas na Semana de Arte Moderna de 1922, tema do próximo artigo da Série 1922: Hoje, há 100 anos.

Segundo o depoimento de Donga para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro:

“O dr. Arnaldo, como bom brasileiro que era, simpatizou com a gente. Pensou e combinou com o Coelho Neto uma antologia, recolhendo material através de pessoas idôneas. Ele, junto com o Floresta de Miranda, nos procurou e disse: “amanhã você vai à minha casa em Copacabana”. Eu fui junto com o Pixinguinha. Nós estávamos há 20 dias sem função e o dinheiro tinha acabado. Ele explicou o que queria e perguntou o que achávamos. Nós dissemos que íamos fazer uma excursão ao Norte e o dr. Arnaldo pediu que incluíssemos o João Pernambuco, porque assim ele faria algumas coisas para ele. Assim foi feito, nós fomos a Pernambuco, Bahia, etc, e o João Pernambuco recolheu uma porção de coisas e trouxe. Mas não era o bastante. O dr. Arnaldo disse para o João Pernambuco que ia prosseguir na colheita, mas só que dessa vez levaria um músico para escrever, porque ele só havia trazido letras e músicas de memória. Disse ainda que pagaria tudo. Eu não sei o que eles arranjaram, ele e Pixinguinha, porque o dr. Arnaldo ficou zangado e não quis saber de mais nada. O João Pernambuco era meio egoísta e parece que pediu demais. Eu não sabia de nada. Depois de alguns dias o Patricio Teixeira me deu um recado que o dr. Arnaldo queria falar comigo. Eu fui e ele disse: “Não quero mais saber de histórias com o João Pernambuco e com o Pixinguinha”. Eu então combinei tudo com ele, que exigiu a presença de um músico na viagem. Eu comecei a enrolar um pouco e toda vez que o Floresta de Miranda me procurava para informar ao dr. Arnaldo eu dava sempre uma desculpa: “Olha, eu queria o Zezé, mas ele para escrever música de folclore é difícil e como tem o Pixinguinha, este seria melhor”. Parece que o Floresta de Miranda disse isso ao dr. Arnaldo e ele amoloceu um pouco com respeito ao Pixinguinha. Com o João Pernambuco ele nunca mais falou até morrer. Nas proximidades da viagem eu disse ao dr. Arnaldo: “eu acho que vou levar o Pixinguinha”. Ele respondeu: “você leva quem quiser, apanhe o dinheiro lá na rua Sete de Setembro”. Era tudo pago. Estivemos então em Morro Velho, Minas, Bahia, etc. Pixinguinha trouxe tudo escrito, tudo bem feito, e o dr. Arnaldo ficou satisfeito”.

Segundo o historiador Clóvis Bulcão, essas pesquisas foram responsáveis pelo encontro dos Guinles com Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959), pois foi o compositor o encarregado pela organização do material. Em 1923, Arnaldo Guinle deu a Villa-Lobos duzentos contos de réis para que ele fosse aprimorar sua arte na França.

A temporada dos Batutas em Paris (1922)

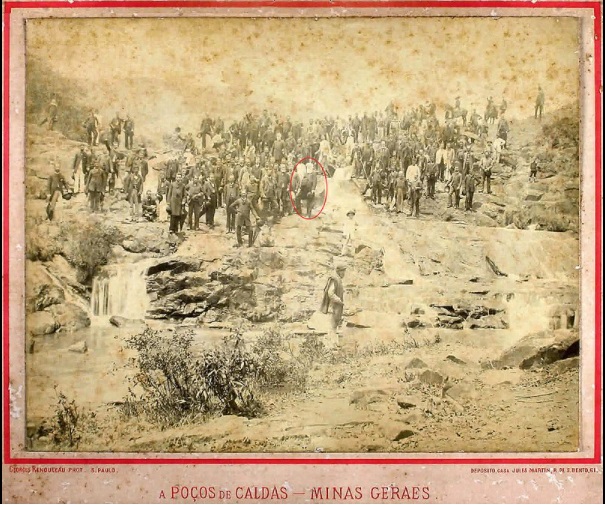

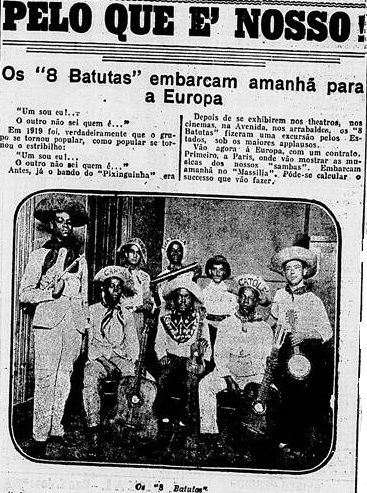

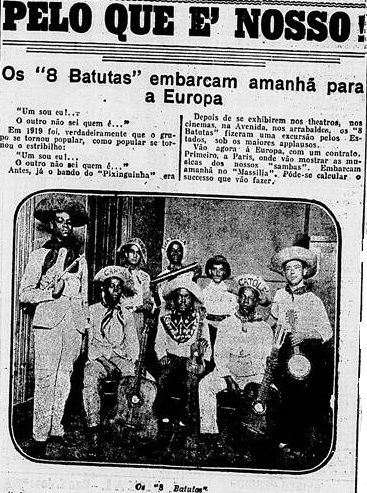

Chegamos ao dia do embarque. No dia 29 de janeiro de 1922, o grupo formado então pelos músicos Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha (1897 – 1973); seu irmão, Octávio (1888 – 1926), conhecido como China; Joaquim Maria dos Santos, o Donga (1891 – 1974); Nelson Alves (1895 – 1960), Sizenando Santos (o Feniano), José Monteiro e José Alves de Lima embarcou no navio transatlântico Massília rumo à França (O Jornal, 24 de janeiro, segunda coluna e 28 de janeiro, última coluna de 1922; O Paiz, 29 de janeiro de 1922, quarta coluna). Os últimos dois substituíram os irmãos Jacob e Raul Palmieri (1887 – 1968), que desistiram da viagem. O baterista Joaquim Silveira Tomás (1898 – 1948), o J. Tomás, adoeceu e não pode viajar com o grupo. Ao longo de sua existência, entre 1919 e 1931, a formação dos Batutas variou.

Para Paris foram mesmo sete batutas. Foi o primeiro conjunto brasileiro a apresentar na Europa a música urbana produzida no Rio de Janeiro na época. Tocaram durante os seis meses que ficaram em Paris, na época a capital cultural do mundo, choros, maxixes, polcas, tangos brasileiros, sambas, lundus, batuques, valsas, cateretês, emboladas, cocos e toadas sertanejas.

Chegaram em 11 de fevereiro, no porto de Bordeaux, na França e foram recepcionados na Gare d´Orsay, em Paris, no dia seguinte, pelo Duque e pelo jornalista Floresta de Miranda, secretário particular de Guinle. Nos meses seguintes, como Les Batutas, seriam atração fixa numa badalada casa noturna de Paris, o dancing Shéhérazade, na Faubourg Montmartre, 16, cujo diretor artístico era o Duque, responsável pelo convite ao conjunto. O proprietário era G. Calmet.

Interior do cabaré Shéhérazade / Pixinguinha, Vida e Obra

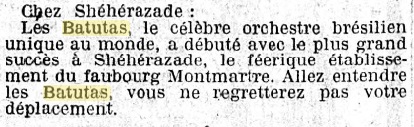

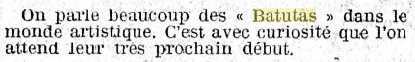

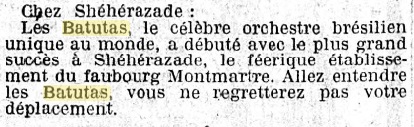

A chegada do grupo em Paris foi noticiada por alguns jornais franceses:

“Fala-se bastante dos “Batutas” no mundo artístico. É com curiosidade que esperamos por sua muito próxima estreia” / Le Gaulois, 11 de fevereiro de 1922

“Os Batutas, que chegaram do Brasil, farão esta semana sensacional estreia em Paris” / Le Gaulois, 12 de fevereiro de 1922

“Les Batutas, cet extraordinaire orchestre brésilien, unique au monde, d’une gaieté endiablée, composé de virtuoses surnommés les rois du rythme et de la samba, joue tous les jours aux thés et aux soupers de Shéhérazade, 16, Faubourg Montmartre. Direction: Duque” (Tradução: Os Batutas, esta extraordinária orquestra brasileira, única no mundo, com alegria frenética, composta por virtuosos apelidados de reis do ritmo e do samba, toca todos os dias nos chás e jantares do Shéhérazade, 16, Faubourg Montmartre. Direção: Duque).

Le Journal, 14 de fevereiro de 1922

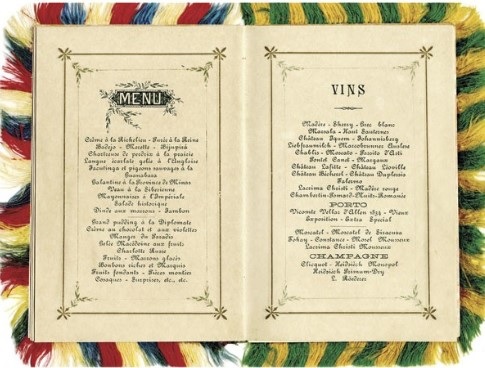

A Primeira Guerra Mundial havia acabado há pouco tempo e Paris fervilhava na euforia do pós-guerra, ocupada por músicos do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos e das Antilhas, e por artistas de vanguarda, o que tornava trepidantes a atmosfera cultural da cidade, seu ritmo e sua noite. Eram os Anos Loucos. Como definiu o escritor norte-americano Ernest Hemingway (1899 – 1961): Paris é uma festa. Os intelectuais estavam interessados em antropologia e por estudos sobre a África, o que propiciava um ambiente receptivo para movimentos artísticos relacionados com a cultura negra, caso dos Batutas, recebidos com simpatia por simbolizar um certo exotismo, em voga na ocasião. Muitas bandas de jazz apresentavam-se no Shéhérazade, identificado pela imprensa parisiense como um palácio das mil e uma noites. O dancing, onde os Batutas se apresentaram, era frequentado por intelectuais, pela aristocracia, por políticos e artistas de renome – era o ponto de encontro da elite que circulava na capital francesa. Pixinguinha entrou em contato com o charleston, o foxtrote, o shimmie e o ragtime. Foi, posteriormente, acusado de ter sido influenciado pelo jazz norte-americano.

Foi durante a temporada em Paris que Pixinguinha passou a tocar saxofone. Gostou tanto do instrumento que acabou sendo presenteado com um por Arnaldo Guinle, que também enviou para o Brasil uma bateria para J. Tomás, o batuta que na última hora ficou doente e não pode seguir para Paris com o grupo.

“Foi em Paris. Quando viajei para lá não tocava saxofone. Tocava flauta. No conjunto que se apresentava na casa em frente aos Shéhérazade, havia um violoncelista que, durante a apresentação, mudava do violoncelo para o saxofone, principalmente na hora de tocar o shimmy. Um dia, Arnaldo Guinle me perguntou: “Você toca aquele instrumento?”. Respondi: “Eu toco”. Na verdade, eu já conhecia a escala do instrumento e sabia que era quase igual à flauta”. Então vou mandar fazer um saxofone pra você”, me disse Arnaldo Guinle. Um mês depois o saxofone estava pronto. Levei o instrumento para o hotel e ensaiei. No outro dia já estava tocando uns chorinhos no saxofone. Mas só toquei naquele dia, porque não queria magoar o músico da casa em frente. Toquei só para o Arnaldo Guinle ver. Ele viu e ficou satisfeito. Depois, fiquei só na flauta. Quando voltei para o Brasil é que passei a tocar mais saxofone. Mas nós trouxemos outras novidades. Na volta, o nosso pessoal estava tocando violão-banjo, cavaquinho-banjo, estas coisas”.

Pixinguinha, na Série Depoimentos

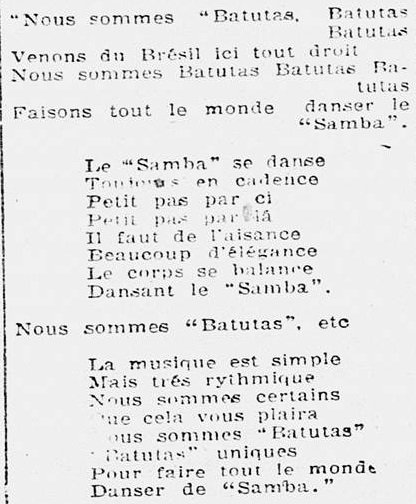

As apresentações fizeram sucesso com o público e com a imprensa parisiense. E os Batutas, que haviam sido contratados para uma temporada de um mês no Shéhérazade, com um salário de 3.500 réis, ficaram na cidade por cerca de 6 meses. O grupo executava músicas como Dádiva de Amor, composta por Donga, em Paris; Fala Baixo, de Sinhô (1888 – 1930); Gargalhada, de Pixinguinha; Les Batutas, também de Pixinguinha e com letra de Duque; e Vem vovó, de Álvaro Sandim (1862 – 1919).

No Shéhérazade: Os Batutas, a célebre orquestra brasileira única no mundo, estreou com gande sucesso no Shéhérazade, o feérico estabelecimento do faubourg Montmartre. Vá ouvir os Batutas, você não vai se arrepender de sua viagem / Le Galois, 25 de fevereiro de 1922

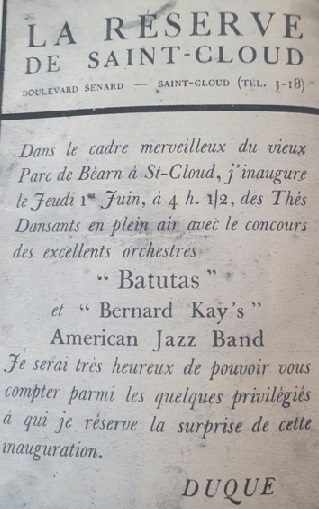

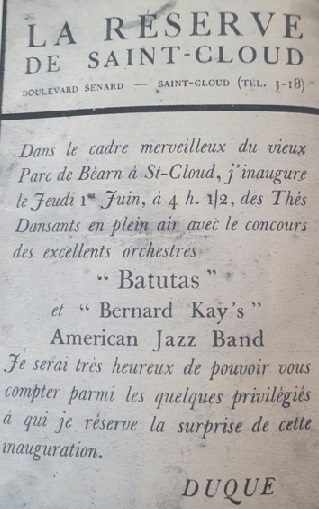

A partir de maio, apresentaram-se no Chez Duque, na rue Caumartin, 17, cujo proprietário era o Duque; e, em 1º de junho, eles e a prestigiada Bernard Kay’s American Jazz Band estavam presentes na inauguração dos Chás Dançantes, na Reserve de Saint-Cloud, na boulevard Senard. Fizeram também um show em homenagem ao norte-americano Jack Dempsey (1895 – 1993), campeão mundial dos pesos pesados de 1919 a 1926 (O Imparcial, 15 de agosto de 1922).

Anúncio da inauguração dos Chás Dançantes no La Reserve de Saint-Cloud / Pixinguinha, Vida e Obra

Segundo Donga, fizeram uma apresentação para a família real brasileira que residia em Paris. Sebastião Braga, em seu livro O Lendário Pixinguinha, menciona uma apresentação do músico no Conservatório de Paris, quando Pixinguinha teria tocado a polca Gargalhada e os diretores do Instituto de Música da França, em respeito, teriam lhe dado uma flauta de prata. De acordo com o jornalista e musicólogo Lúcio Rangel (1914 – 1979), o primeiro prêmio de flauta do Conservatório de Paris, Harold de Bozzi, teria ficado embasbacado com Pixinguinha.

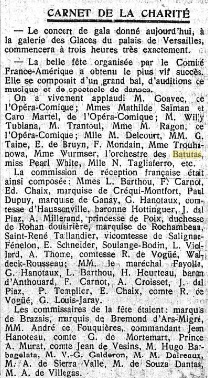

Por intermédio de Olivia Penteado (1872 – 1934), grande incentivadora do modernismo no Brasil e ligada ao movimento intelectual que desencadeou a Semana de Arte Moderna, os Batutas foram convidados pelo embaixador Luiz Martins de Souza Dantas (1876 – 1954) para participar de uma festa organizada pelo Comitê França-América, no Palais des Affaires Publiques. Souza Dantas (1876 – 1954), que servia como chefe da representação brasileira em Roma e que, em novembro de 1922, assumiu a embaixada brasileira na França, era um dos anfitriões do evento. Vale lembrar que Souza Dantas foi proclamado, no Museu do Holocausto, em Israel, em 2003, Justo entre as nações, por ter arriscado sua vida para ajudar os judeus perseguidos pelo nazimo e pelo fascismo.

Le Gaulois, 26 de junho de 1922

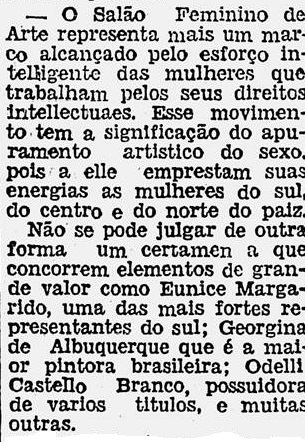

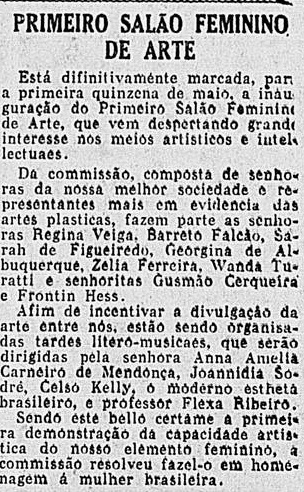

A polêmica em torno da ida dos Batutas a Paris – O Racismo

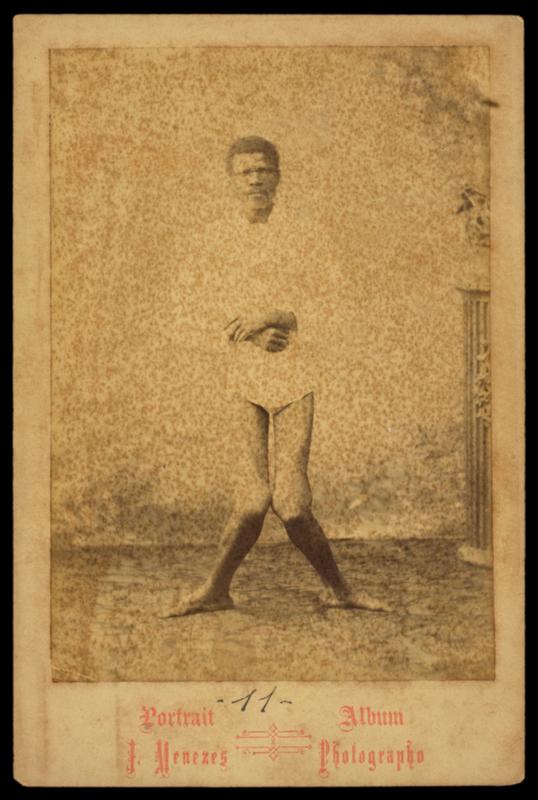

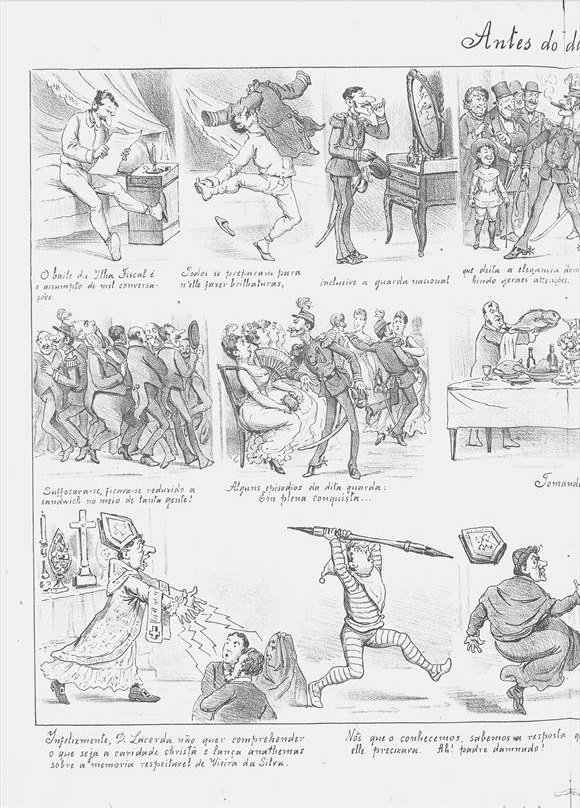

Mas aqui no Brasil, a excursão do grupo à Europa suscitou polêmica e debates nos jornais, ora defendendo os Batutas ora os atacando com declarações abertamente racistas. A música popular como representante da cultura nacional também fez parte da discussão. Porém ataques racistas não eram novidades para os Batutas, que foram alvos deles desde seu início, em 1919 (Fon-Fon, 19 de abril de 1919).

“Desde sua fundação Os Oito Batutas geraram polêmica. O fato de serem em sua maioria negros e o tipo de música que faziam eram motivos para controvérsia. Identificá-los à genuína musicalidade nacional, significava para muitos uma desqualificação em termos de uma pretensa universalidade – equacionada com o cânone da música clássico-romântica ocidental – e um veredicto de provincianismo. Além disso, a negritude era vista como sinal de inferioridade sociocultural”.

Rafael José de Menezes Bastos

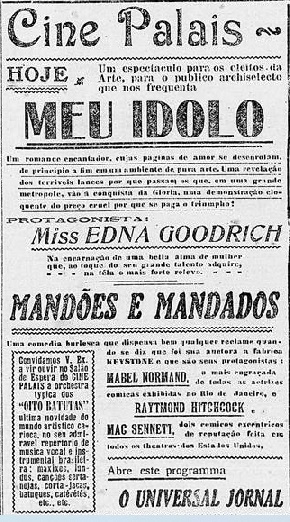

Segundo Sérgio Cabral, no livro Pixinguinha – Vida e Obra (1997), na ocasião da estreia do grupo no Cine Palais, que reabria suas portas, em 1919, o pianista e maestro paulista Júlio Cesar do Lago Reis (1863 – 1933), em sua coluna de música no jornal A Rua, se disse envergonhado com o que considerava um escândalo. Afinal, como poderia um grupo musical composto de afro-descendentes se apresentar em um endereço chique e elegante, um cinema na antiga avenida Central?

Na Revista da Semana, do início de abril de 1919, em nota atribuida ao jornalista Xavier Pinheiro, veio a resposta à crítica de Júlio Reis que, segundo ele:

“(não aceita) pela sua fina educação artística, que o violão, o cavaquinho, o reco-reco, o chocalho e a flauta interpretem as modinhas, as chulas, os sambas, os tangos e outras composições que tenham cunho nacional, na sala de espera de qualquer cinema da avenida porque isso é ofensivo aos ouvidos educados da grande maioria da nossa sociedade composta de uma boa parte de nossa aristocracia. O defensor de nossa sociedade aristocrática está enganado na apreciação da orquestra dos Oito Batutas. Aqueles rapazes morenos, que levam horas a cantar as encantadoras modinhas da nossa terra e as executam na flauta, no violão, no reco-reco, no cavaquinho e no chocalho, têm sido apreciados pela nossa finíssima sociedade, não têm escandalizado, têm obtido ruidoso sucesso…A Orquestra dos Oito Batutas foi mal apreciada pelo aplaudidíssimo e popular maestro Julio Reis porque aqueles rapazes tocam e cantam com clima, com sentimento, interpretam a música muito melhor do que certos e conceituados artistas que andam por aí…O maestro Júlio Reis foi severo. Foi injustíssimo com os morenos que ganham sua vida com brilho e aplauso no Cine Palais. Eles tocam bem, são da nossa terra, têm compostura, agradam a todos e o povo que ali vai gosta da flauta de Pixinguinha, do violão de Donga, do cavaquinho do Nelson e dos outros caboclos seus companheiros”.

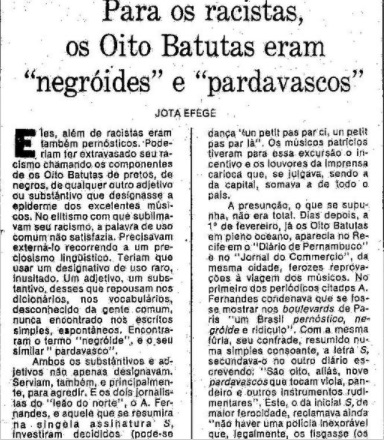

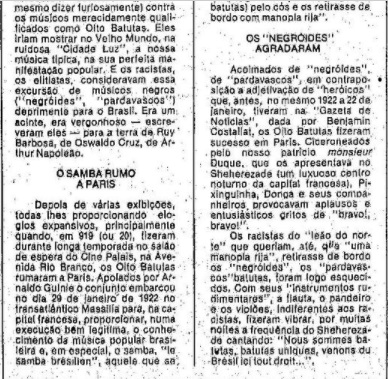

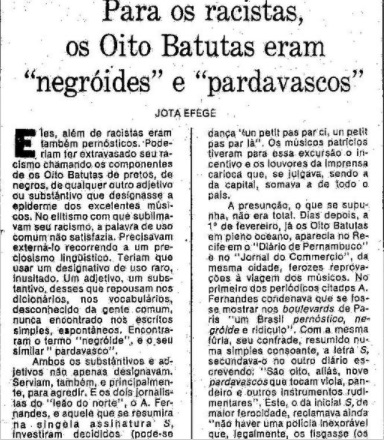

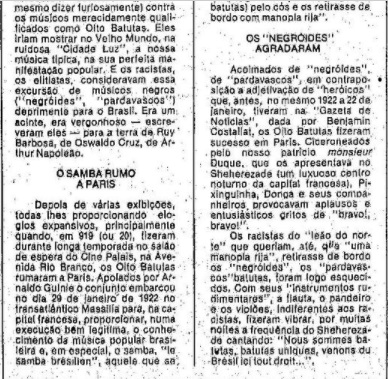

Os ataques racistas, segundo os quais os Batutas desmoralizariam o Brasil levando para Paris o que o país tinha de pior para o seio da civilização da Europa, recrudesceram, em 1922. O cronista A. Fernandes escreveu no Diário de Pernambuco: “Não sei se a coisa é para rir ou para chorar. Seja como for, o boulevard vai se ocupar de nós. Não do Brasil de Arthur Napoleão, de Osvaldo Cruz, de Rui Barbosa, de Oliveira Lima, não do Brasil expoente, do Brasil elite, mas do Brasil pernóstico, negróide e ridículo e de que la chanson oportunamente tomará conta” (Diário de Pernambuco, 1º de fevereiro de 1922, segunda coluna). Uma observação: o destacado político baiano Ruy Barbosa (1849 – 1923) era grande fã dos Batutas e presença frequente nas apresentações do grupo no Cine Palais.

O cronista que se assinava como S, no Jornal do Commercio, em 1º de fevereiro de 1922, descreveu os Batutas como “oito, aliás, nove pardavascos que tocam violas, pandeiros e outros instrumentos rudimentares” e lamentava“não haver uma política inexorável que, legalmente, os fisgasse pelo cós e os retirasse de bordo com a manopla rija, impedindo-lhes a partida no liner da Mala Real!”.

Segundo o artigo do jornalista e escritor Benjamin Costallat (1897 – 1961), publicado na Gazeta de Notícias de 22 de janeiro de 1922, foi um verdadeiro escândalo a presença dos Batutas no Cine Palais, em 1919, assim como o anúncio da ida do grupo para Paris. Foram atacados com um desabrido e repugnante racismo:

“Eram músicos brasileiros que vinha cantar cousas brasileiras. Isso em plena Avenida, em pleno almofadismo, no meio de todos esses meninos anêmicos, frequentadores de “cabarets” que só falam francês e só dançam tango argentino! No meio do internacionalismo das costureiras francesas, das livrarias italianas, das sorveterias espanholas, dos automóveis americanos, das mulheres polacas, do esnobismo cosmopolita e imbecil!

Não faltaram censuras aos modestos “oito batutas”. Aos heróicos “oito batutas” que pretendiam, num cinema da Avenida, cantar a verdadeira terra brasileira, atráves de sua música popular, sinceramente, sem artifícios nem cabotinismos, ao som espontâneo de seus violões e cavaquinhos.

A guerra que lhes fizeram foi atroz. Como os músicos eram bons, “batutas de verdade”, violeiros e cantadores magníficos, como a flauta de Pixinguinha fosse melhor do que qualquer flauta por aí saída com dez diplomas de dez Institutos, começaram os despeitados a alegar a cor dos “oito batutas”, na maioria pretos”. Segundo os descontentes, era uma desmoralização para o Brasil ter na principal artéria de sua capital uma orquestra de negros! O que iria pensar de nós o estrangeiro?”

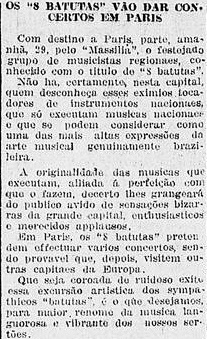

O jornal A Noite também antecipou a possibilidade de que haveria quem num melindre idiota reprovasse a ida dos rapazes porque eram de cor (A Noite, 28 de janeiro de 1922).

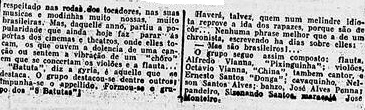

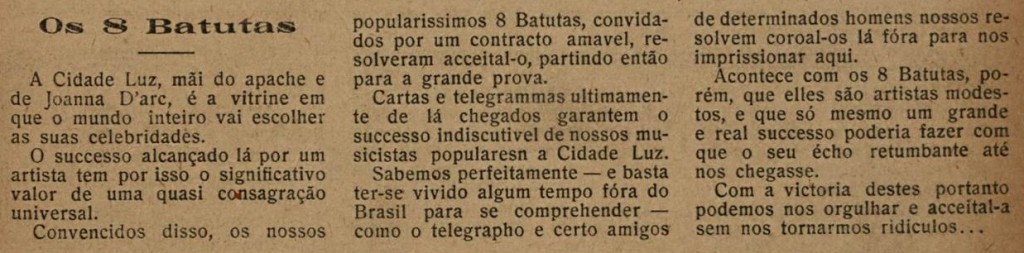

O Imparcial saudou com entusiasmo a viagem dos Batutas, exímios tocadores de instrumentos nacionais que só executam músicas nacionais, o que só podem considerar como uma das mais altas expressões da arte musical genuinamente brasileira (O Imparcial, 28 de janeiro de 1922, segunda coluna).

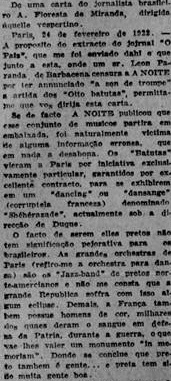

Uma carta enviada pelo jornalista Floresta de Miranda, de Paris, defendeu e deu notícias das apresentações dos Batutas na França (Jornal do Recife, 11 de abril de 1922, primeira coluna).

“Paris, inverno de 1922. Frio de rachar, vários graus abaixo de zero. Duque e eu estávamos na Estação de Quai d´Orsay, esperando o trem de Bordéus. Nesse trem iriam chegar os Oito Batutas. Às 23 horas apareceram os músicos brasileiros, cada qual carregando o seu instrumento. Trajavam roupas leves e tiritavam. Na manhã seguinte Duque os levou a comprar roupas apropriadas para aquele clima. Vem a estreia no Shéhérazade. Sucesso completo. Paris acode àquele dancing. Pixinguinha com a sua flauta infernal faz o diabo. China abafa com o seu violão e a sua bela voz e Donga abafa no pinho e desperta paixões…”

Parte de uma crônica do jornalista Floresta de Miranda

publicada no livro Samba jazz & outras notas

Já em fins da década de 1970, o jornalista carioca João Ferreira Gomes, cujo pseudônimo era Jota Efegê (1902 – 1987) e que se destacou como um grande cronista das histórias cariocas, de seus personagens e manifestações culturais, comentou esse tipo de declaração abertamente racista em relação aos Batutas no artigo Para os racistas, os Oito Batutas eram “negróides” e “pardavascos”, publicad0 em O GLOBO.

O GLOBO, 22 de março de 1977

Até por políticos a ida dos Batutas à Europa foi questionada. Em 24 de julho de 1922, votava-se na Câmara um auxílio de 40 contos de réis para uma viagem do compositor Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) à Europa. Pedro da Costa Rego (1889 – 1954), representante de Alagoas, deu parecer contrário e Gilberto Amado (1887 – 1969), deputado por Sergipe, ao encaminhar a votação, discordou de seus colegas que combateram a emenda e apelou:

“Negar a Heitor Vila Lobos 40:000$ para que possa tomar passagem e ir à Europa, que nos manda, todos os anos, maestros e pseudomaestros, às vezes abaixo de nossa cultura negar a Vila Lobos o direito de ir à Europa, mostrar que não somos apenas os “Oito Batutas”, que lá sambeiam, é negar que pensamos musicalmente, é uma atitude não digna da Câmara dos Senhores Deputados brasileiros!”

O Retorno

“Chiii! Se fosse agora, nós seríamos o Roberto Carlos”

Pixinguinha em depoimento dado, em 1966,

sobre a popularidade dos Batutas quando retornaram de Paris

“Fiquei tão apaixonado pela França que compus uma valsa de seis partes, ganhando um prêmio da Sociedade Francesa de Compositores. Mas era grande a saudade que sentíamos do Rio de Janeiro. Um dia, quando passeávamos por uma rua parisiense, um de nós começou a assobiar uma valsa de Manuel da Harmonia. Não nos contivemos: choramos como crianças”.

Donga(1966)

Em 31 de julho de 1922, os Batutas embarcaram no Lutetia, em Bordeaux, na França. O navio fez escalas em Boulogne-sur-mer, Vigo e Lisboa e, após cerca de 6 meses, em 14 de agosto de 1922, os músicos chegaram no Rio de Janeiro. Durante a viagem de volta, fizeram algumas apresentações em festas a bordo. Saudades do Brasil, os negócios de Duque que não rendiam muito e a vontade de participar dos festejos do centenário da independência do Brasil foram razões alegadas para o retorno. Além deles, desembarcaram também do navio o fotógrafo Marc Ferrez (1843 – 1923), o inventor Alberto Santos Dumont (1873 – 1932), o presidente do Jockey Clube, Lineu de Paula Machado (1880 – 1942); o empresário Arnaldo Guinle (1884 – 1963); o coronel Buchalet, da missão militar francesa no Brasil, e o médico Paulo de Figueiredo Parreiras Horta (1884 – 1961) (A Noite, 1º de agosto, primeira coluna, e 14 de agosto de 1922; O Paiz, 15 de agosto de 1922, página 3 e página 4). No artigo do Imparcial, de 15 de agosto, Pixinguinha (1897 – 1973), declarou que não havia animosidade contra os homens de cor na França. Mencionou a presença de músicos de jazz em Paris e disse que os Batutas voltaram para o Brasil para tomar parte nas comemorações pelo centenário da Independência do Brasil.

“Modéstia à parte, fique sabendo que triunfamos. É bom que se saiba de que quando daqui saímos, animados por uns, ridicularizados por outros, não tinha a estulta pretensão de representar no estrangeiro a arte musical brasileira. O que iríamos apresentar em Paris, e o fizemos com decência, graças a Deus, era apenas uma das feições de nossa música, mas daquela essencialmente popular, característica. Para os que amavam, ficam em nossos corações o reconhecimento e a saudade. Dos outros, preferimos amargar os apodos a discutir. Tocamos para frente!”

Pixinguinha, em entrevista dada ao jornal A Notícia, após a chegada no Rio de Janeiro (Pixinguinha: Vida e Obra)

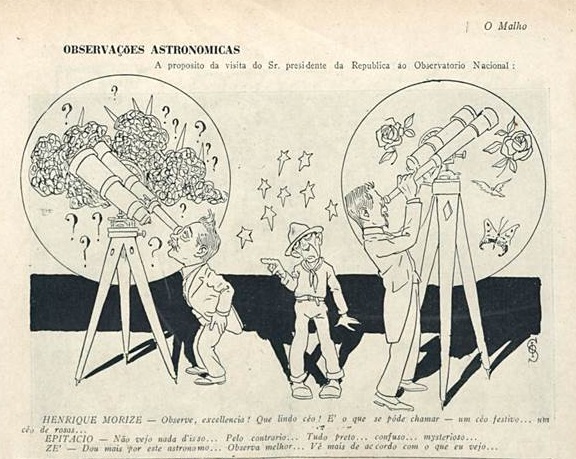

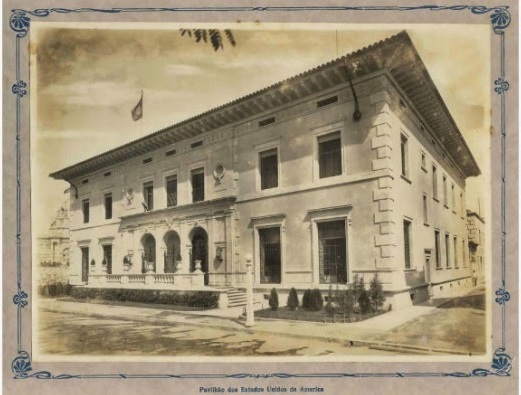

Durante o mês de setembro, os Batutas fizeram apresentações na Exposição do Centenário da Independência como atração fixa do pavilhão da montadora de automóveis norte-americana General Motors, contando com os reforços da cantora Zaíra de Oliveira (1900 – 1951), mulher de Donga (1890 – 1974)); e do trompetista Bonfiglio de Oliveira (1894 – 1940). Pixinguinha, em entrevista, disse que havia tocado também durante a primeira transmissão radiofônica oficial brasileira, ocorrida em 7 de setembro de 1922. O evento integrou as comemorações do centenário da Independência. Toquei num estudiozinho que havia lá e a Zaíra de Oliveira cantou. O estúdio foi montado no pavilhão dos Estados Unidos.

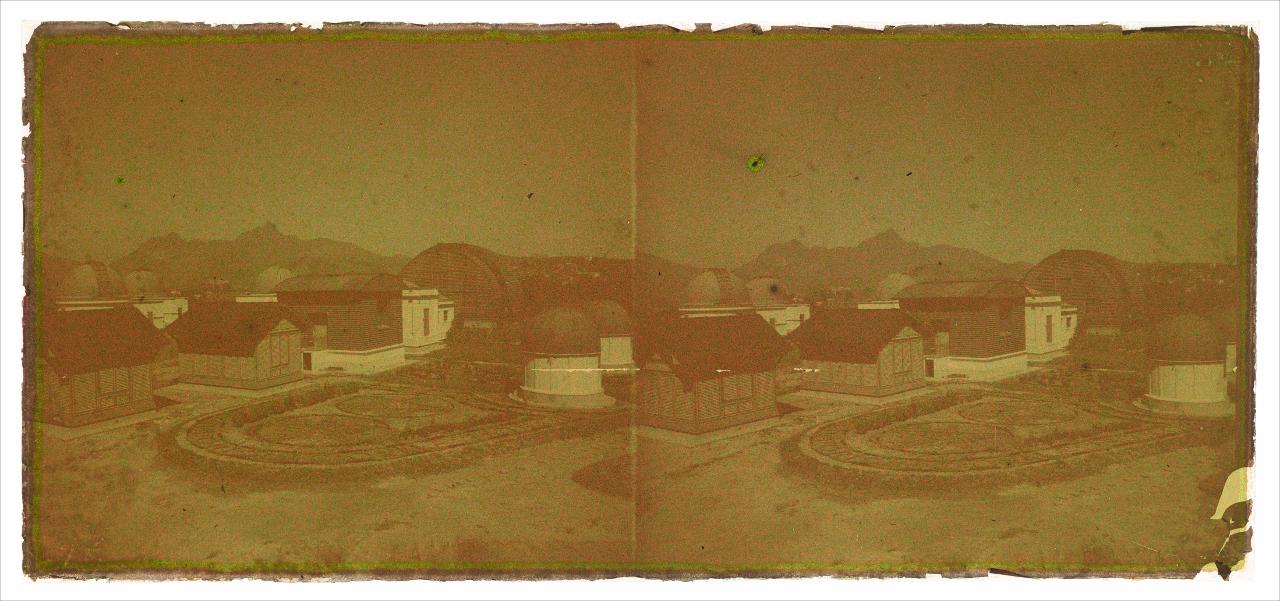

Uma estação de 500 watts, montada no alto do Corcovado pela Westinghouse Eletric International em combinação com a Companhia Telefônica Brasileira, irradiou músicas e um discurso do presidente Epitácio Pessoa (1865 – 1942), surpreendendo os visitantes da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, através de 80 receptores vindos dos Estados Unidos, que haviam sido distribuídos às autoridades e instalados em pontos centrais da cidade.

Após diversas apresentações, entre agosto e dezembro de 1922, dentre elas shows promovidos pela famíla Guinle em dois dos mais exclusivos clubes do país, o Fluminense, presidido por Arnaldo Guinle; e o Jockey Club do Rio de Janeiro, cujo presidente era Lineo de Paula Machado, marido de Celina Guinle; os Oito Batutas embarcaram no navio Duque d´Osta para uma temporada no Teatro Empire, em Buenos Aires, sob o comando do empresário José Segreto (O Paiz, 2 de dezembro de 1922, quarta coluna).

Os Batutas na imprensa brasileira em 1922

Decadência do maxixe… (O Paiz, 4 de janeiro de 1922, última coluna) – Na coluna “Artes e Artistas”, comentário sobre o fato dos Oito Batutas ser o único conjunto musical a privilegiar o maxixe.

Os Oito Batutas estrearam no Cine Theatro Abigail Maia, em Madureira (Correio da Manhã, 7 de janeiro de 1922, terceira coluna; A Noite, 9 de janeiro de 1922, segunda coluna)

Os Oito Batutas apresentavam-se no Cine-Theatro Abigail Maia, em Madureira. Mané Pequeno, imitador de caipiras também participava do espetáculo (O Imparcial, 11 de janeiro de 1922, primeira coluna; O Jornal, 12 de janeiro de 1922, última coluna).

No Cine Theatro Fluminense, em São Cristóvão, com a participação dos Oito Batutas e a apresentação de duas peças, realização de um espetáculo em homenagem ao Clube de São Cristóvão (Correio da Manhã, 13 de janeiro de 1922, quinta coluna; O Jornal, 17 de janeiro, sexta coluna).

Os Oito Batutas tocaram durante uma excursão marítima em comemoração aos 35 anos de formatura de uma turma de médicos (O Paiz, 14 de janeiro de 1922, terceira coluna).

No Trianon, participaram de uma festa em benefício de Christóvão Vasques (O Paiz, 17 de janeiro de 1922, sexta coluna).

Artigo do jornalista e escritor Benjamin Costallat (1897 – 1961) fazendo uma pequena trajetória dos Batutas e criticando o esnobismo imbecil em relação à música popular brasileira e o racismo e defendendo a ida do conjunto para Paris (Correio da Manhã, 22 de janeiro de 1922, penúltima coluna).

Lançamento da música A Carta, de autoria de Pixinguinha (1897 – 1973) e M. Almeida (A Noite, 24 de janeiro de 1922, terceira coluna).

Sátira aos novos auxiliares do Ministério da Fazenda, chamando-o de Oito Batutas (D. Quixote, 25 de janeiro de 1922).

Os Oito Batutas vão dar concertos em Paris (O Imparcial, 28 de janeiro de 1922, segunda coluna).

Pelo que é nosso (A Noite, 28 de janeiro de 1922).

A Pátria saudou a viagem como uma das expressões mais legítimas do que é nosso (A Pátria, 28 de janeiro de 1922).

No dia 29 de janeiro de 1922, o grupo musical Oito Batutas embarcou no navio transatlântico Massília rumo à França (O Paiz, 29 de janeiro de 1922, terceira coluna).

Na coluna Aventuras de Motta e Chefe, publicação de uma charge satirizando a ida dos Oito Batutas à Europa (Jornal do Brasil, 29 de janeiro de 1922).

Crítica à ida dos Batutas a Paris. “Não sei se a coisa é para rir ou para chorar. Seja como for, o boulevard vai se ocupar de nós. Não do Brasil de Arthur Napoleão, de Osvaldo Cruz, de Rui Barbosa, de Oliveira Lima, não do Brasil expoente, do Brasil elite, mas do Brasil pernóstico, negróide e ridículo e de que la chanson oportunamente tomará conta” (Diário de Pernambuco, 1º de fevereiro de 1922, segunda coluna).

Meu diário

O sr. Benjamin Costallat, que é um dos nossos mais finos observadores, estava o ano passado em Paris, quando a sua confreira patrícia, a sra. Regina Regis, lá residente, fez representar num teatro qualquer uma peça “genuinamente brasileira” por ela assim inculcada ao público e, como tal, por esse vivamente aplaudida. Nessa assistência, contava-se a flor de nossa colônia na Cidade Luz. E o cronista não pode deixar de manifestar a sua indignação em correspondência para um jornal do Rio diante de um negroide obsceno das bananeiras e dos sambas que a sra. Regis se lembrara de impingir como as únicas coisas típicas de sua pátria à frivolidade boulevardière.

Eu recordei-me imediatamente do protesto de Costallat ao ler um dias desses do telegrama (informando) que o dançarino Duque embarcara com destino à capital francesa levando em sua companhia a troupe dos Oito Batutas. Esses “artistas” já estiveram aqui se exibindo no Teatro Moderno. São oito, aliás, nove desempenados pardavascos, que tocam viola, pandeiro e outros instrumentos rudimentares, acompanhando uns aos outros em cantigas do horrível gênero Catulo Cearense e dançando com exagero as cores da nossa Tersícopere bárbara.

Pois bem! É essa gente que Luiz Duque, o famoso bailarino do Luna Park, um dos ilustres reveladores de “La Mattchiqhe” ao velho mundo, vai fazer exibir no seu cassino, onde passa cotidianamente a gama de blasbenismos e do rastacuerismo internacional. Os Oito Batutas vão ser, dentro de pouco, o número “suco” do Luna e, diante deles, o parisiense blasé se espantará, excitando a sua perdida sensualidade diante das sortes daqueles mulatos audazes que pretendem representar o Brasil”.

E não haver uma política inexorável que legalmente os fisgasse pelo cós e os retirasse de bordo com manopla rija, impedindo-lhes a partida no liner da Mala Real! Impunemente, porém, os Oito Batutas lá vão rumo a Paris mais o Duque, que tem olho fino, mais fino mesmo que os pés e sabem como treinar para que eles se mostrem de verdade uns cotubas no remelexo, nas cantilenas estropeadas de Catulo, na música lúbrica dos choros. Para consagrá-los e desmoralizarem cada vez mais o seu país, lá estão a espera com os seus lugares reservados, os mesmíssimos brasileiros que aplaudiram a peça “nacionalista” da sra. Regis. E depois ainda nos queixamos quando chega por aqui um maroto estrangeiro que, de volta a penates, se dá a divertida tarefa de contar das serpentes e da pretalhada que viu no Brasil (Jornal do Commercio, 1º de fevereiro de 1922 – de um cronista que se identificava como S).

Foi noticiado que tanto o Jornal do Commercio como o Diário de Pernambuco, do Recife, criticaram a ida dos Oito Batutas à Europa com comentários racistas (Jornal do Brasil, 2 de fevereiro de 1922, segunda coluna).

Crítica à ida dos Oito Batutas para a Europa. Menção à música Ai, seu Mé, uma sátira em torno da alegada passividade de Artur Bernardes (1875 – 1955), eleito presidente da República, em março de 1922 (Correio da Manhã, 3 de fevereiro de 1922, sexta coluna).

De Barbacena, Leon Feranda enviou uma carta em francês criticando a ida dos Oito Batutas a Paris como representantes do Brasil como havia sido noticiado pelo jornal A Noite. O jornal O Paiz responde às críticas (O Paiz, 4 de fevereiro de 1922, terceira coluna).

Na coluna “Ecos e Novidades”, comentário sobre a ida dos Batutas a Paris e crítica ao esnobismo ignorante dos que nunca atentaram para as belezas da música popular (A Noite, 4 de fevereiro de 1922, primeira coluna).

Crítica ao esnobismo em torno da ida dos Oito Batutas a Paris (A Província, 15 de fevereiro de 1922, terceira coluna).

Notícia sobre a estreia, com sucesso, dos Batutas, em Paris (Jornal do Brasil, 17 de fevereiro de 1922, sexta coluna; Gazeta de Notícias, 17 de fevereiro de 1922, sétima coluna).

Publicação do artigo Os “Batutas” em Paris, de José Fortunato, em torno da polêmica da ida dos Batutas a Paris (A Maçã, 18 de fevereiro de 1922).

O préstito do Club dos Democráticos durante o carnaval contou com um carro alegórico de crítica chamado Oito Batutas, onde eram tocados os tangos que mais agradaram ao público dos teatros cariocas (Correio da Manhã, 28 de fevereiro de 1922, quarta coluna; Jornal do Brasil, 4 de março de 1922, última coluna; O Jornal, 28 de fevereiro de 1922, quinta coluna).

Notícia sobre o sucesso dos Oito Batutas no pequeno teatro de Montmartre, Shéhérazade, sob a direção de Duque, em Paris (O Paiz, 9 de março de 1922, quarta coluna; O Jornal, 10 de março de 1922, última coluna).

Publicação do artigo A Música Brasileira, de Chrysantheme, Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos (1870 – 1948), elogiando a turnê dos Oito Batutas, em Paris (Correio Paulistano, 29 de março de 1922, primeira coluna).

Matéria celebrando o sucesso dos Batutas em Paris (Careta, 1º de abril de 1922).

Quando o samba fala francês… Publicação da letra do samba Les Batutas, composto por Pixinguinha (Gazeta de Notícias, 14 de abril de 1922, quarta coluna).

Uma carta enviada pelo jornalista A. Floresta de Miranda de Paris defendeu e deu notícias das apresentações dos Batutas em Paris (Jornal do Recife, 11 de abril de 1922, primeira coluna).

Carta do jornalista A. Floresta de Miranda em defesa dos Batutas (Jornal do Recife, 11 de abril de 1922, primeira coluna).

Os “Oito Batutas” representam a música vulgar carioca’(A Noite, 19 de abril de 1922, quinta coluna).

Crítica sobre a temporada dos Batutas em Paris. Estariam fazendo sucesso. …está dando em resultado o cruzamento harmônico e melódico do nosso do samba com o cancan parisiense (Jornal do Brasil, 22 de abril de 1922, sexta coluna).

Em um artigo sobre a universalidade da linguagem universal, o autor, Augusto de Lima (1859 – 1934), membro da Academia Brasileira de Letras, cita os Oito Batutas (O Imparcial, 16 de junho de 1922, quarta coluna).

Após cerca de 6 meses, em 14 de agosto de 1922, os Batutas voltaram ao Rio de Janeiro, a bordo do Lutetia. O paquete partiu de Bordeux, em 1º de agosto, e fez escalas em Boulogne-sur-mer, Vigo e Lisboa (A Noite, 1º de agosto, primeira coluna, e 14 de agosto de 1922; Diário de Pernambuco, 2 de agosto de 1922, quarta coluna; O Paiz, 15 de agosto de 1922, página 3 e página 4; Jornal do Brasil, 15 de agosto, quinta coluna; Gazeta de Notícias, 15 de agosto de 1922, última coluna).

Pixinguinha declarou que não havia animosidade contra os homens de cor na França. Mencionou a presença de músicos de jazz em Paris e disse que os Batutas voltaram para o Brasil para tomar parte nas comemorações pelo centenário da Independência do Brasil (O Imparcial, 15 de agosto de 1922).

O dançarino Duque, Antônio Lopes de Amorim Diniz (1884-1953), que também havia retornado de Paris, fez uma visita à redação da Gazeta de Notícias e revelou que pretendia abrir um curso de dança no Rio de Janeiro. Estava acompanhado de Donga (1891 – 1974) e de China (1888 – 1926). Foi noticiado que, em 17 de agosto, os Batutas apresentariam um repertório de músicas brasileiras, no Jockey Club em uma festa oferecida ao presidente do clube, Lineu de Paula Machado. No dia 6 de setembro, se apresentariam no Fluminense Futebol Clube no gênero jazz band (Gazeta de Notícias, 16 de agosto de 1922, segunda coluna).

Na coluna “Artes e Artistas” foi noticiado que, a convite da sra. Rasimi (1874 – 1954), diretora da Companhia do Ba-ta-clan, os Oitos Batutas haviam apresentado no Theatro Lyrico o repertório dos shows que haviam realizado em Paris. “Não há dúvida nenhuma: mais uma vez os versos do trovador popular se justificam… ”A Europa continua a curvar-se ante o Brasil” (O Paiz, 23 de agosto de 1922, quinta coluna; e 27 de agosto, penúltima coluna, de 1922; Correio da Manhã, 24 de agosto de 1922, segunda coluna; Gazeta de Notícias, 27 de agosto de 1922,segunda coluna).

A senhora Rasimi ofereceu um almoço, na Ilha d´Água, a vários escritores, artistas e jornalistas brasileiros com uma apresentação dos Oito Batutas (O Paiz, 24 de agosto de 1922, primeira coluna).

Propaganda e notícia da apresentação dos Batutas no Theatro Lyrico, no espetáculo de revista V´la Paris (O Paiz, 26 de agosto de 1922 e Correio da Manhã, 26 de agosto de 1922; O Jornal, 26 de agosto de 1922, terceira coluna).

No Palace Hotel, a esposa do adido naval dos Estados Unidos, a sra. Herbert Sparrow, ofereceu uma recepção com a apresentação dos Oito Batutas (O Paiz, 2 de setembro de 1922, terceira coluna).

Foi noticiado que os Oito Batutas trouxeram de Paris novas músicas: Dádiva d´ Amor, de Donga (1891 – 1974), e Batutas, samba de Pixinguinha (A Noite, 5 de setembro de 1922, última coluna).

Segundo artigo do poeta e compositor Hermes Fontes (1888 – 1930): “Já cá estão os Oito Batutas, de volta de Paris, onde estragaram o sentimento brasileiro e a verdadeira poesia dos sertões” (A Illustração Brasileira (FRA), 7 de setembro de 1922).

Apresentação dos Oito Batutas na inauguração do Hotel Balneário Sete de Setembro, construído na Praia de Botafogo para as comemorações do centenário da independência do Brasil (O Paiz, 7 de setembro de 1922, quarta coluna; O Imparcial, 7 de setembro, penúltima coluna).

Propaganda da estreia dos Oito Batutas no Cine-Theatro Rialto (O Paiz, 10 de setembro e 12 de setembro de 1922; Correio da Manhã, 10 de setembro de 1922; O Imparcial, 12 de setembro de 1922, quarta coluna).

Os Oito Batutas foram contratados pelo prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio (1861 – 1930), para tocarem na festa, no alto do Corcovado, oferecida às delegações de Buenos Aires e de Montevidéu, presentes na cidade devido à comemoração do centenário da Independência do Brasil. “Os Oito Batutas empurraram um maxixe eletrizante” (Correio da Manhã, 16 de setembro, última coluna; O Combate, 18 de setembro de 1922, primeira coluna).

Participaram, no Teatro Municipal, de uma homenagem ao presidente de Portugal, Antônio José de Almeida. O ator Leopoldo Froes (1882 – 1932) e os músicos Catulo da Paixão Cearense (1863 – 1946) e Mario Pinheiro (1883 – 1923) também participaram do evento (Jornal do Commercio, 18 de setembro de 1922, última coluna).

No Country Club, apresentação dos Oito Batutas e da jazz band Harry Kosarin´s (ou Kosarini) em um chá dançante em homenagem a estudantes sul-americanos (O Paiz, 21 de setembro de 1922, primeira coluna; O Imparcial, 21 de setembro de 1922, penúltima coluna).

A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais havia aberto um inquérito contra os Oito Batutas devido a acusações feitas a eles por J. B. da Silva, o Sinhô (1888- 1930), e Francisco José Freire Junior (1881 – 1956). Segundo os compositores, os Oito Batutas haviam, sem autorização, editado, em Paris, trabalhos musicais da autoria deles. O relator foi Cardoso de Menezes, que pediu que o professor Duque fosse ouvido (O Imparcial, 21 de setembro de 1922, segunda coluna; Jornal do Commercio, 6 de outubro de 1922, quinta coluna; Jornal do Commercio, 10 de outubro de 1922, segunda coluna).

Os Oito Batutas tocaram na festa oferecida pelo Círculo da Imprensa para os jornalistas estrangeiros, presentes na cidade devido à comemoração do centenário da Independência do Brasil (Correio da Manhã, 2 de outubro de 1922, quarta coluna).

A Companhia Abigail Maia estava sendo esperada, com os Oito Batutas, em São Paulo, onde fariam apresentações no Teatro da República (O Combate, 2 de outubro de 1922, segunda coluna; 3 de outubro, primeira coluna).

No Clara Hotel, apresentação dos Oito Batutas com o delicioso exotismo de seus fox-trots parisienses (O Imparcial, 7 de outubro de 1922, terceira coluna).

A valsa Diza, de autoria de China (1888 – 1926), irmão de Pixinguinha (1897 – 1973), e executada pelos Oito Batutas e pelas orquestras Cícero, Romeu Silva e Andreosi, foi editada pela Casa Viúva Guerreiro (O Jornal, 1º de novembro de 1922, terceira coluna).

No Palácio das Festas, na Exposição do Centenário da Independência do Brasil, os Oito Batutas e uma banda militar foram as atrações musicais do baile promovido pela União dos Empregados no Comércio. O serviço de buffet foi do restaurante Falconi (A Noite, 8 de novembro de 1922, quarta coluna; O Paiz, 9 de novembro de 1922, segunda coluna).

Tocaram na sala de espetáculos do Teatro Carlos Gomes, onde se apresentava o vaudeville Surpresas da exposição, do dramaturgo Gastão Tojeiro (1880 – 1965) (Jornal do Brasil, 28 de novembro de 1922, quinta coluna); O Imparcial, 28 de novembro de 1922, segunda coluna).

Os Oito Batutas embarcaram no navio Duque d´Osta para uma temporada no Empire, em Buenos Aires, sob o comando do empresário José Segreto (O Paiz, 2 de dezembro de 1922, quarta coluna; O Jornal, 3 de dezembro de 1922, quinta coluna; Correio Paulistano, 2 de dezembro de 1922, quinta coluna 1922, quinta coluna; Correio Paulistano, 2 de dezembro de 1922, quinta coluna).

Uma brevíssima história dos Oito Batutas e Pixinguinha

“Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas, se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido; escreva depressa: Pixinguinha”

Ary Vasconcellos, crítico e historiador

“É o melhor ser humano que conheço. E olha que o que eu conheço de gente não é fácil!”

Vinícius de Moraes sobre Pixinguinha

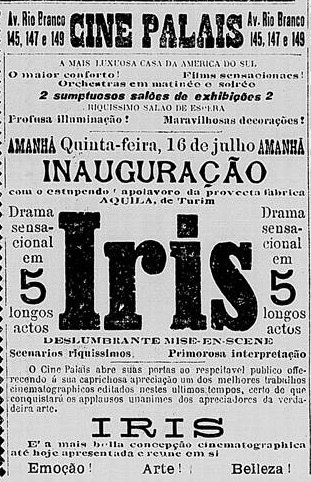

O elegante Cine Palais foi inaugurado, na avenida Rio Branco, antiga avenida Central, no Rio de Janeiro, em 16 de julho de 1914. Ficava no edifício onde anteriormente localizava-se o Cine Pathé (Correio da Manhã, 12 de julho e 15 de julho de 1914). Seu proprietário era o coronel Gustavo de Mattos (Revista da Semana, 17 de julho e 24 de julho de 1915).

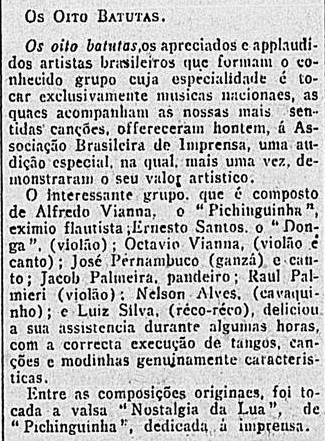

Apresentaram-se pela primeira vez, em abril de 1919, na sala de espera do Cine Palais, os Oito Batutas, formado por Pixinguinha (flauta), Donga (violão), China (voz e violão), Nelson Alves (cavaquinho), os irmãos Raul (violão) e Jacob Palmieri (pandeiro); José Alves de Lima, o Zezé (bandolim e ganzá) e Luís de Oliveira (bandola e reco-reco). Todos os livros consultados pela pesquisa da Brasiliana Fotográfica apontam o dia 7 de abril de 1919 como o da estreia do grupo no Cine Palais, mas há registros nos jornais da época de apresentações anteriores a essa data (O Paiz, 2 de abril, penúltima coluna; e 4 de abril, terceira coluna, de 1919; Manchete, 24 de setembro de 1966).

Pixiguinha já havia tocado flauta, em meados da década de 1910, na sala de projeção do Cine Palais, acompanhando os filmes mudos.

A ideia da criação do conjunto musical, que se tornaria lendário na história da música popular brasileira, foi de Isaac Frankel, gerente do cinema, como uma estratégia para resgatar o público que havia se afastado dos cinemas devido à violenta epidemia de gripe espanhola, em 1918. Frankel havia ouvido, no carnaval de 1919, o Grupo Caxangá, do qual faziam parte, dentre mais de 15 músicos, Pixinguinha (1897 – 1973), Donga (1891 – 1974) e João Pernambuco (1883 – 1947), no coreto do Largo da Carioca, ao lado da sede da Sociedade Tenentes do Diabo. O Caxangá era, na década de 1910, uma das principais atrações do carnaval do Rio de Janeiro.

Grupo Caxangá no carnaval de 1914 / Pixinguinha, Vida e Obra

Em julho de 1919, os Oito Batutas também tocaram nas salas de espera dos teatros Carlos Gomes e São José, ambos do empresário e um dos pioneiros do cinema no Brasil, Paschoal Segreto (1868 – 1920) (O Paiz, 23 de julho de 1919). Em outubro, João Pernambuco integrava o conjunto, do qual o bandolinista José Alves de Lima havia se desligado.

As apresentações do grupo na sala de espera do Cine Palais, frequentado pela elite carioca, onde já haviam tocado os pianistas Oswaldo Cardoso de Menezes (1893 – 1935) e Luciano Gallet (1893 – 1931), fizeram muito sucesso e logo o conjunto ganhou admiradores como o músico Ernesto Nazareth (1863 – 1934), que tocava na sala de espera do concorrente Cine Odeon; o político Ruy Barbosa (1849 – 1923) e o empresário Arnaldo Guinle (1884 – 1963) que, como já mencionado, patrocinou uma turnê do grupo por estados do sudeste e do nordeste do Brasil, entre 1919 e 1920; e, em 1922, para Paris.

Estava programada uma apresentação dos 8 Batutas para os reis da Bélgica, que visitaram o Brasil entre 19 de setembro e 16 de outubro de 1920. Aconteceria durante o almoço que seria oferecido a eles pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio, na Mesa do Imperador. Porém uma chuva fez com que o evento fosse cancelado (O Paiz, 24 de setembro de 1920, segunda coluna; O Paiz, 25 de setembro de 1920).

Em 1º de dezembro de 1922, após a turnê de Paris, o conjunto seguiu em nova viagem internacional, desta vez para a Argentina e foram mesmo Oito Batutas: Pixinguinha (flauta e saxofone), Donga (violão e banjo), J. Tomás (bateria), China (violão e voz), Nelson Alves (cavaquinho e banjo), J. Ribas (piano), Josué de Barros (violão) e José Alves (bandolim e ganzá). Apresentaram-se em Buenos Aires, no Teatro Empire; em Rosário, La Plata e Chivilcoy (O Paiz, 2 de dezembro de 1922, quarta coluna). A temporada foi um sucesso e terminou em abril de 1923 (Correio da Manhã, 6 de abril de 1923, sexta coluna).

Em 1927, os Batutas começaram a tocar no Cinema Odeon e fizeram uma turnê por Santa Catarina (Correio da Manhã, 25 de agosto, segunda coluna). Também se apresentaram em teatros e no espetáculo Noites de Montmartre, no Assyrio (Correio da Manhã, 14 de julho de 1927), onde, de maio de 1928 a 1931, foram atração fixa.

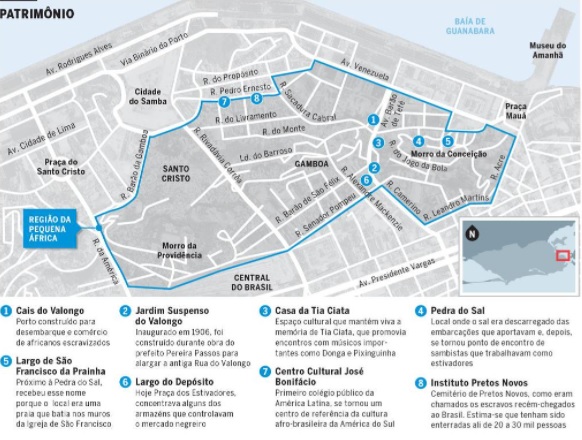

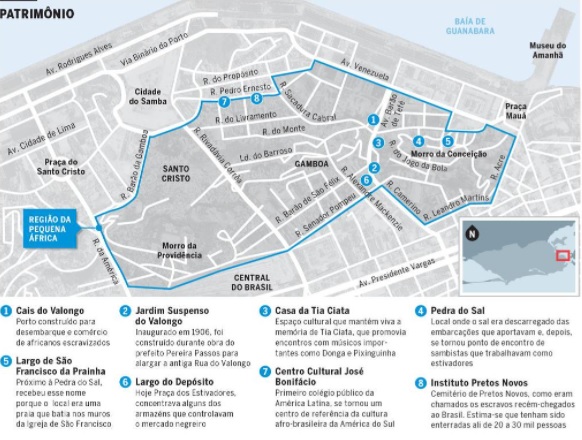

Pixinguinha, Donga (1891 – 1974) e João da Baiana (1887 – 1974) criaram o Grupo da Guarda Velha, que substituiu os Batutas e foram um grande sucesso no carnaval de 1932. Os três músicos foram frequentadores da Casa de Tia Ciata (1854 – 1924), que ficava na Pequena África no Brasil, expressão baseada numa afirmação do cantor e pintor Heitor dos Prazeres (1898 – 1966) se referindo à área que começava no Porto do Rio de Janeiro e abrangia os atuais bairros da Saúde, Estácio, Santo Cristo, Gamboa e Cidade Nova, até a Praça Onze de Junho, que foi totalmente remodelada nos anos 1940 para a abertura da avenida Presidente Vargas. Foi lá que, a partir da década de 1870, a comunidade baiana se estabeleceu no Rio de Janeiro, fazendo da área um local de concentração de diversas manifestações da cultura afro-brasileira.

João da Baiana era filho de Prisciliana Maria Constança, e Donga, filho de Amélia Silvana de Araújo, tias baianas da Pequena África. Eras irmãs-de-santo da lendária Tia Ciata (1854 – 1924), Hilária Batista de Almeida, no terreiro de João Alabá, um dos principais babalorixás do candomblé no Rio de Janeiro. Havia também as tias Bebiana, Carmen e Mônica, dentre outras, que fizeram de suas casas pontos de referência e de convívio, que garantiram a manutenção das tradições africanas na cidade. Nessas casas eram cultuadas a música e a religiosidade afro-brasileira. As casas de Tia Prisciliana e, principalmente, a de Tia Ciata foram espaços fundamentais da música popular carioca.

Região da Pequena África / O GLOBO, 26 de maio de 2019

Entre a última década do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a comunidade afro-descendente se reunia nessa região para praticar religiões de matriz africana e cantar sambas. Foi na casa de Tia Ciata, onde havia um terreiro de candomblé clandestino e onde os bambas do samba se encontravam, que o primeiro samba, registrado e gravado como tal, Pelo telefone, foi composto por Donga e Mauro de Almeida (1882 – 1956), em 1916. Foi lançado pela Odeon, em 1917. Existiu uma polêmica em torno de sua autoria: foi registrado por Donga, em 27 de novembro de 1916, mas teria sido uma criação coletiva. Houve uma troca de petardos musicais entre Sinhô (1888 – 1930), que estaria presente na casa de Tia Ciata quando o samba foi composto e a turma de Donga, dentre eles João da Baiana e Pixinguinha. Outra polêmica envolve o fato de ter sido mesmo o primeiro samba ou se foi o primeiro samba a fazer sucesso, já que alguns autores alegam que antes foram compostos os sambas Em casa da baiana, de 1911; e A viola está magoada, de 1914.

Foi também na Pequena África que a Deixa Falar, considerada a primeira escola de samba, foi fundada, em 12 de agosto de 1928, pelos sambistas Bide, Mano Edgar, Brancura, Baiaco, dentre outros, além de Ismael Silva, que reinvidicava a expressão escola de samba. Eles se reuniam no Bar Apolo ou no Café Compadre, em frente à Escola Normal, no Largo do Estácio. Existiu até 1932, quando se apresentou como rancho carnavalesco.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

A Brasiliana Fotográfica agradece a colaboração de Bia Paes Leme, coordenadora de Música do Instituto Moreira Salles, e a de Fernando Krieger e Isadora Cirne, assistentes da Coordenadoria de Música do Instituto Moreira Salles, para a publicação desse artigo.

Para mais informações sobre Pixinguinha e os Batutas, inclusive para acessar gravações e mais fotografias do conjunto, acesse o site Pixinguinha, do Instituto Moreira Salles.

Abotoaduras que pertenceram a Pixinguinha/ Arquivo Pixinguinha / Acervo IMS

Fontes:

ALENCAR, Edigar. O Fabuloso e Harmonioso Pixinguinha. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, 1979.

BARBOSA, Maria Ignes Correa da Costa. Gentíssima: 28 entrevistas. Cotia(SP) : Ateliê Editorial, 2007.

BASTOS, Rafael José de Menezes. Les Batutas, 1922: uma antropologia da noite parisiense. Revista Brasileira de Ciências Sociais – vol. 20 nº 58 , munho de 2005.

BESSA, Virginia de Almeida. “Um bocadinho de cada coisa”: trajetória e obra de Pixinguinha. Universidade de São Paulo: Departamento de História, 2005.

BIANCHI, Leonor. Nós somos batutas. Revista do Choro, 1º de dezembro de 2019.

Blog Batucada Fantástica

Blog Editora Intrínseca

BRAGA, Sebastião. O lendário Pixinguinha. Niterói, RJ : Muiraquitã, 1997.

BULCÃO, Clóvis. Os Guinle: a história de uma dinastia. Rio de Janeiro : Intrínseca, 2015.

CABRAL, Sérgio. Pixinguinha – Vida e Obra. Rio de Janeiro : Lumiar Editora, 1997.

CONY, Carlos Heitor. Pixinguinha, um choro de saudade. Folha de São Paulo, 4 de abril de 2003.

Dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira

DINIZ, André. Almanaque do Choro. A história do chorinho: o que ouvir, o que ler, onde curtir. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2003.

DINIZ, André. Pixinguinha: o gênio e o tempo. Rio de Janeiro : Casa da Palavra, 2011.

DUQUE. O maxixe em Paris e em Nova York in O Cruzeiro, 7 de julho de 1934.

FERNANDES, Antonio Barroso (org.). As vozes desassombradas do museu: Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Rio de Janerio : Museu da Imagem e do Som, 1970, vol. 1.

Folha de São Paulo, 15 de maio de 2010.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

João do Rio, As Religiões no Rio. Livraria Garnier, 1906.

Jota Efegê. Maxixe – A Dança Excomungada. Rio de Janeiro : Editora Conquista, 1974.

LACERDA. Isomar. Nós somos Batutas. Rio de Janeiro : Flor Amorosa Editora, 2019.

MALTA, Pedro Paulo. Pixinguinha e a música dos Estados Unidos, 28 de maio de 2021.

MARCONDES, Marcos Antônio (org.). Enciclopédia da música brasileira: popular, erudita e folclórica. São Paulo : Art Editora, 1998.

MARTINS, Luiza Mara Braga. Os Oito Batutas. Rio de Janeiro : UFRJ, 2014.

MOTA, Maria Aparecida Rezende (org.). Série Depoimentos – Pixinguinha. Rio de Janeiro : UERJ, Departamento Cultural, 1997.

MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro : Funarte, 1983.

NARLOCH, Leonardo. Guia politicamente incorreto da história do Brasil, 2ª edição. São Paulo : Editora Leya, 2011.

NETO, Lira. Uma História do Samba: Volume 1 ( As origens). 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

PEREIRA, Beatriz da Silva Lopes. Sururu na cidade – Diálogos Interartes em Mário de Andrade e Pixinguinha. Jundiaí : Paço Editorial, 2016.

Perfis parlamentares – Gilberto Amado / Câmara dos Deputados

Portal FUNARTE

Portal Fundação Biblioteca Nacional

Portal Gallica

Portal Pixinguinha – IMS

RANGEL, Lúcio. Samba, jazz & outras notas; organização, apresentação e notas Sérgio Augusto. Rio de Janeiro ; Agir, 2007.

RANGEL, Lúcio. Sambistas e chorões. São Paulo : IMS. Reedição, 2014.

Revista do Choro.

REZENDE MOTA, Maria Aparecida (coord.) Pixinguinha, MIS, Série Depoimentos. Rio de Janeiro: UERJ, Departamento Cultural, 1997.

SEIGEL, Micol. Uneven Encounters: Making Race and Nation in Brazil and the United States. Estados Unidos ; Duke University Press, 2009.

SILVA, Marilia BARBOSA DA; OLIVEIRA FILHO, Arthur. Filho de Ogum Bexiguento. Rio de Janeiro: Gryphos, 1998.

SIMAS, Luiz Antônio; LOPES, Nei. Dicionário de História Social do Samba. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2015.

Site Casa da Tia Ciata

Site Musica Brasiliensis -Crônicas bovinas

Site Musica Brasilis

Site O Obscuro Fichário dos Artistas Mundanos

Site Orquestra Paulista

TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular. São Paulo: Círculo do Livro, [s.d.]

ULHOA, Marta Tupinambá de; AZEVEDO, Claudia; TROTTA, Felipe. Made in Brazil. Studies in Popular Music. New York : Routledge, 2015.

Links para os artigos já publicados da Série 1922 – Hoje, há 100 anos

Série 1922 – Hoje, há 100 anos II- A Semana de Arte Moderna, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, publicado em 13 de fevereiro de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos III – A eleição de Artur Bernardes e a derrota de Nilo Peçanha, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, publicado em 1º de março de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos IV – A primeira travessia aérea do Atlântico Sul, realizada pelos aeronautas portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicada em 17 de junho de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos V – A Revolta do Forte de Copacabana, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicada em 5 de julho de 2022, na Brasiliana Fotográfica

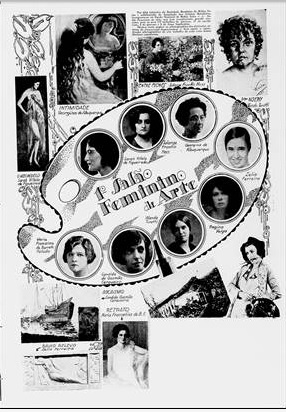

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VI e série Feministas, graças a Deus XI – A fundação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 9 de agosto de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VII – A morte de Gastão de Orleáns, o conde d´Eu (Neuilly-sur-Seine, 28/04/1842 – Oceano Atlântico 28/08/1922), de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 28 de agosto de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VIII – A abertura da Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil e o centenário da primeira grande transmissão pública de rádio no país, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 7 de setembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos IX – O centenário do Museu Histórico Nacional, de autoria de Maria Isabel Lenzi, historiadora do Musseu Histórico Nacional, publicado em 12 de outubro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos X – A morte do escritor Lima Barreto (1881 – 1922), de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 1º denovembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos XI e série Feministas, graças a Deus XII – 1ª Conferência pelo Progresso Feminino e o “bom” feminismo, de autoria de Maria Elizabeth Brêa Monteiro, antropóloga do Arquivo Nacional, publicado em 19 de dezembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.