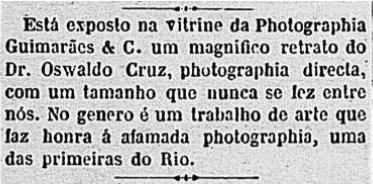

Ricardo Augusto dos Santos, Felipe Almeida Vieira e Francisco dos Santos Lourenço, pesquisadores da Fiocruz, uma das instituições parceiras da Brasiliana Fotográfica, são os autores do artigo O “Dr. Photographo” Oswaldo Cruz, que traz para os leitores do portal uma faceta pouquíssimo conhecida do cientista: ele era um entusiasta da fotografia e este interesse ocupou um lugar importante tanto em sua vida privada como na profissional. Atuou muitas vezes como fotógrafo e foi personagem central de inúmeras fotografias ao longo de sua vida. Com a publicação de registros realizados por ele próprio, por fotógrafos ainda não identificados, pelo fotógrafo português José Ferreira Guimarães (1841 – 1924) e por J. Pinto (1884 – 1951), fotógrafo baiano que atuou muitos anos na Fundação Oswaldo Cruz, vamos conhecer um pouco desta história.

Acessando o link para as fotografias relativas a este artigo disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas.

O “Dr. Photographo” Oswaldo Cruz

Ricardo Augusto dos Santos, Felipe Almeida Vieira e Francisco dos Santos Lourenço*

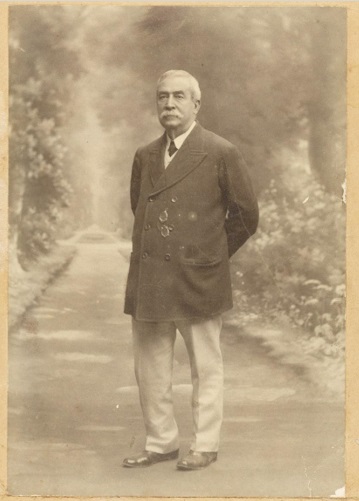

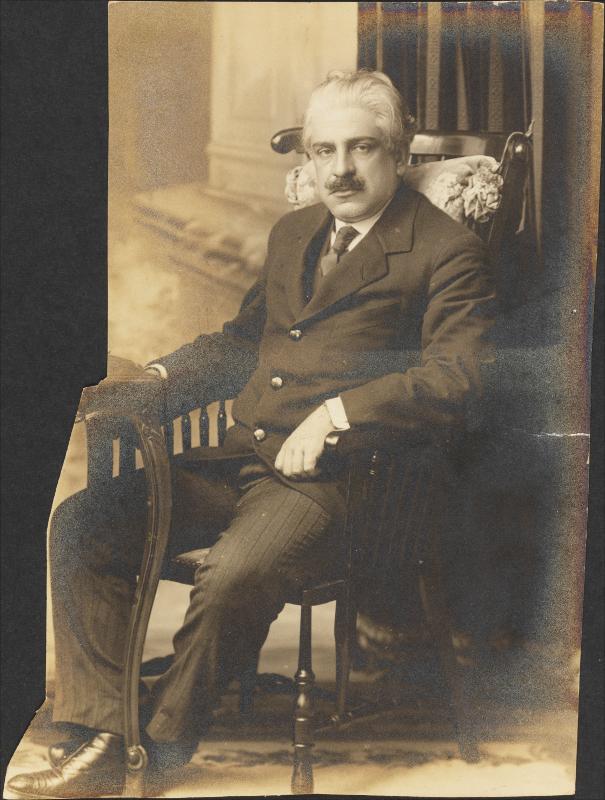

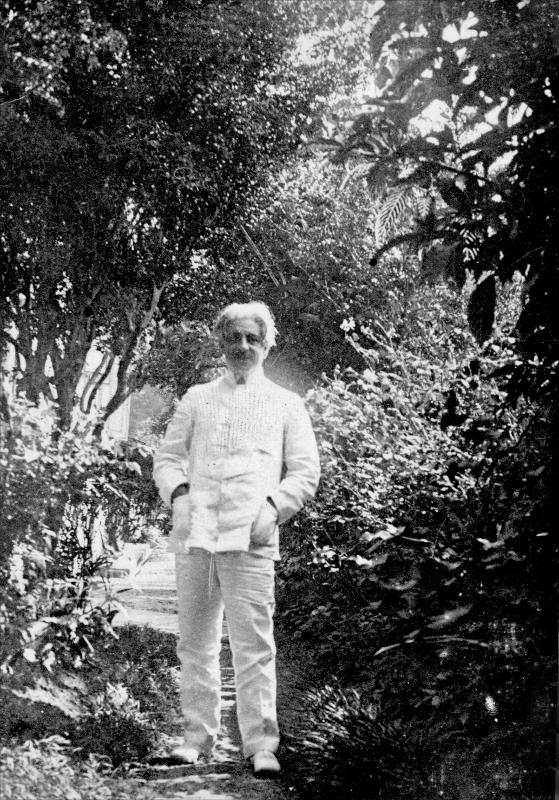

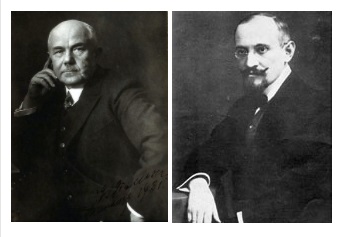

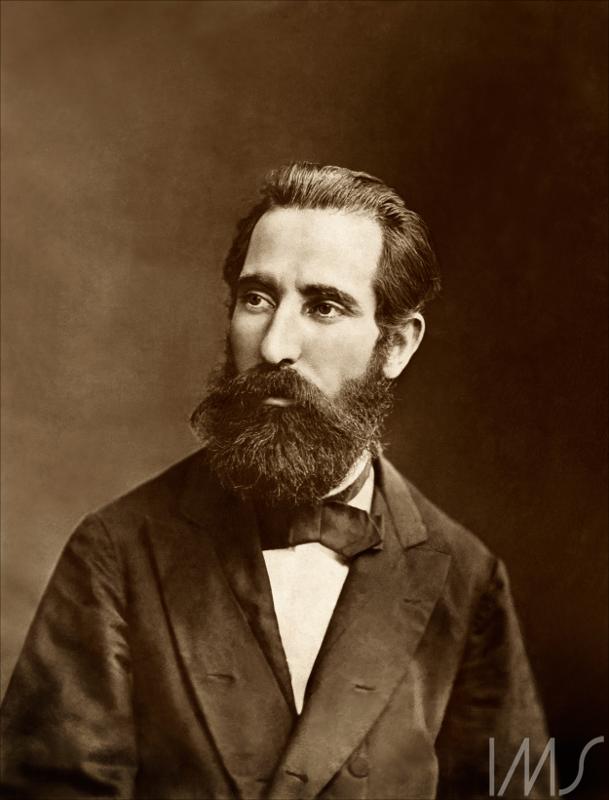

Oswaldo Gonçalves Cruz (1872 – 1917) era um apaixonado pela fotografia. O interesse na criação de imagens em suporte sensível ocupou um lugar de destaque em sua vida privada e no mundo do trabalho. Ele próprio atuou como fotógrafo e foi personagem central de inúmeras fotografias de conteúdos distintos ao longo de sua gloriosa existência.

É importante registrar que nem sempre foi possível a identificação dos profissionais que contribuíram para eternizar a imagem de Oswaldo Cruz com suas lentes, já que a maioria de seus nomes se perdeu no tempo. Nessa perspectiva, até mesmo as fotografias atribuídas a Oswaldo Cruz apresentam um quantitativo subestimado em virtude da carência de elementos descritivos, como datas, nomes e locais, que comprovem a sua autoria.

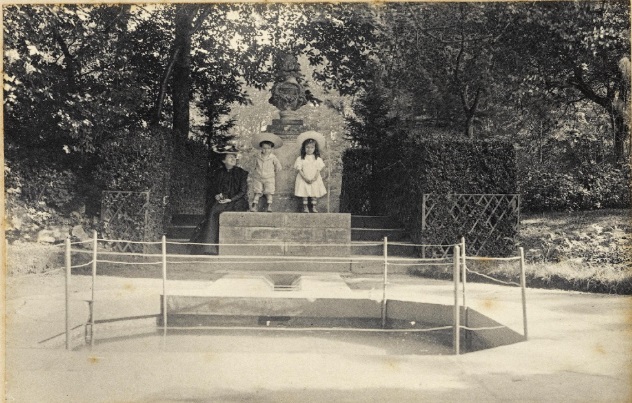

As raras fontes existentes indicam que Oswaldo Cruz demonstrou interesse pela fotografia quando morou em Paris, na França, com a família, entre 1897 e 1899, a fim de aprimorar seus conhecimentos médico-científicos. Em carta a Emília da Fonseca Cruz, a Miloca (1873 – 1952), sua esposa, retornando da Exposição Internacional de Higiene de Dresden, na Alemanha, em 1911, fez menção a um passeio turístico para Fontainebleau, em 1897. Nessa ocasião, retratou a esposa, filhos e monumentos históricos.

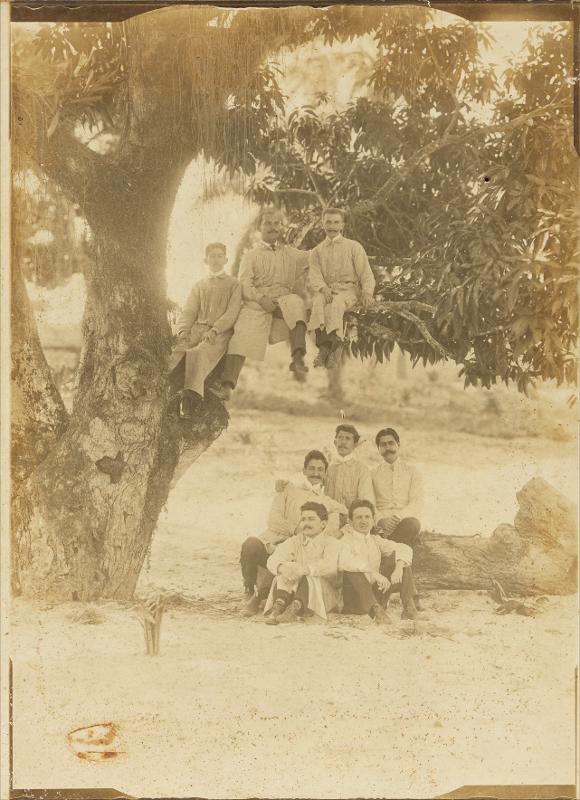

De acordo com Ezequiel Dias (1880 – 1922), cientista e cunhado de Oswaldo, este se dedicava tanto à fotografia que se tornou um perito na arte, passando os domingos envolvido com a prática. Essa narrativa também foi compartilhada nas memórias afetivas do professor Eduardo Oswaldo Cruz (1933 – 2015), que herdou verdadeiras “preciosidades documentais” deixadas por seu ilustre avô. O material encontra-se sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz.

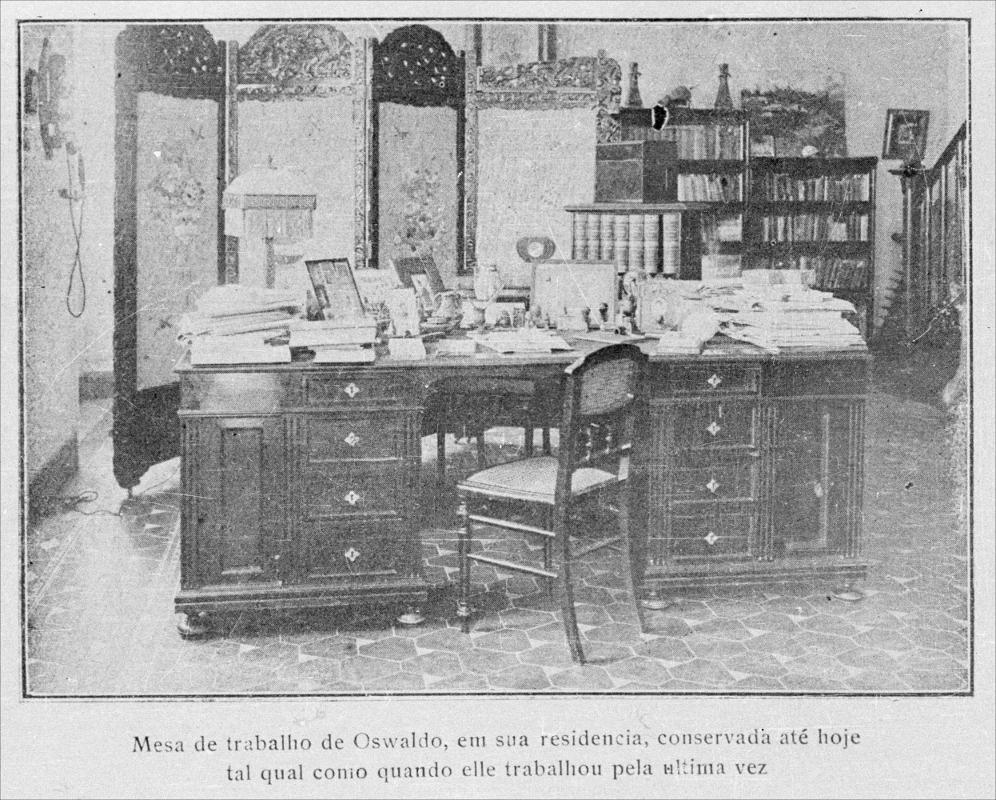

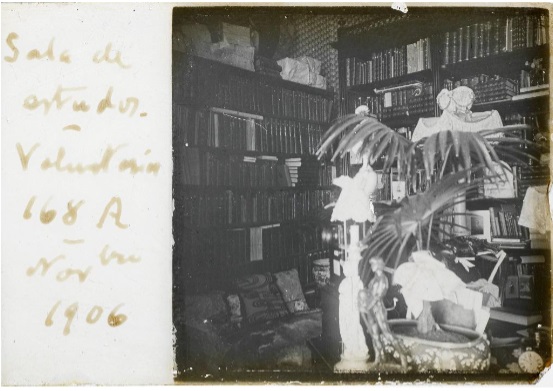

“O interesse de Oswaldo pela fotografia é evidente pela presença em sua casa da Praia de Botafogo, número 406, de uma câmara escura, localizada ao lado de sua sala de estudo (que ele denominava ‘meu Palácio de Cristal’), o que assegurava condições ideais para seu entretenimento. Sabemos que o próprio executava todas as manipulações necessárias, incluindo a sensibilização das placas, sua revelação e preparo dos positivos”.

Eduardo Oswaldo Cruz. Anaglyphos, s.d.

Porém, segundo a inscrição contida na imagem a seguir, Oswaldo Cruz possuía também em sua anterior residência, na rua Voluntários da Pátria, número 128, em Botafogo, um espaço para exercitar seu passatempo predileto, a fotografia. Em ambos os endereços registrou cenas do cotidiano familiar.

Taxiphote, aparelho similar ao pertencente a Oswaldo Cruz / stereoscopyhistory.net

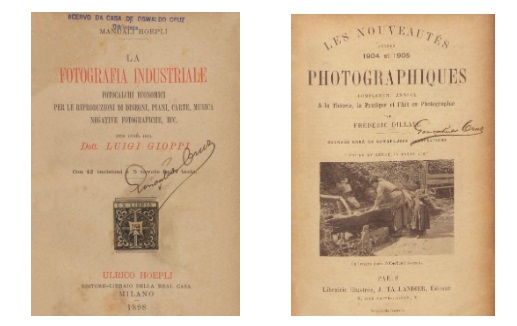

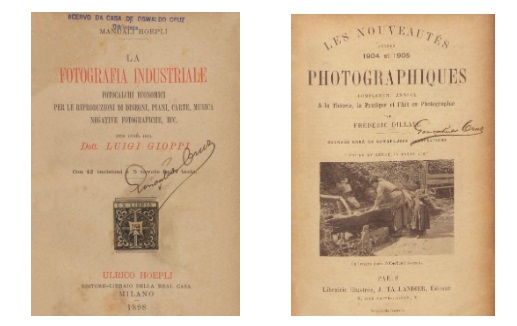

Para embasar da melhor forma possível a execução de seu hobby, Oswaldo Cruz cercou-se de publicações sobre teoria e técnica fotográficas. Entre os títulos em alemão, francês e italiano da antiga biblioteca do cientista, hoje preservados no acervo da Casa de Oswaldo Cruz, destacam-se La fotografia industriale. Fotocalchi economici per le riproduzioni di disegni, piani, carte, musica, negative fotografiche, ecc. e Les nouveautés photographiques, années 1904 et 1905. Complément annuel à la théorie, la pratique et l’art en photographie.

Coleção Bibliográfica Oswaldo Cruz / Acervo Casa de Oswaldo Cruz

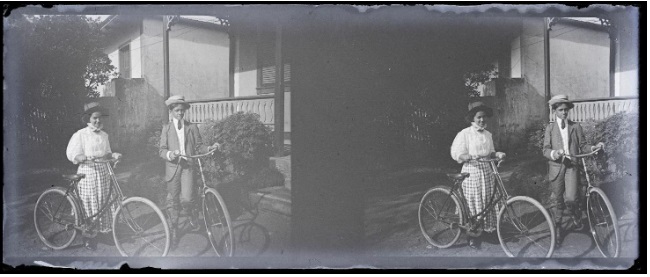

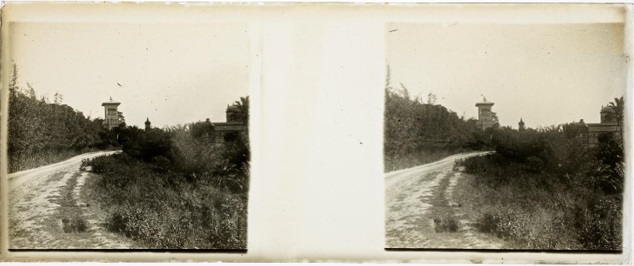

As câmeras utilizadas por Oswaldo Cruz, que teriam sido adquiridas em Paris, foram a Kodak Folding Pocket, que empregava Roll Film tamanho 118, e a Vérascope Richard, a sua favorita, que produzia fotografias estereoscópicas.

“Ainda que em alguns sentidos guarde semelhanças à prática amadora da fotografia plana, o amadorismo estereoscópico tem também suas especificidades, sobretudo no que diz respeito à sua capilarização. Estendendo-se pouco, ou quase nada, para além das elites, podemos perceber um perfil padrão dos fotógrafos amadores: profissionais liberais herdeiros de abastadas famílias brasileiras, homens de posses e/ou ocupantes de altos cargos da administração pública e sediado nos grandes centros urbanos”.

Maria Isabela Mendonça dos Santos.

A estereoscopia e o olhar da modernidade, 2019.

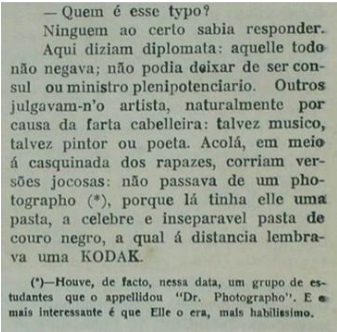

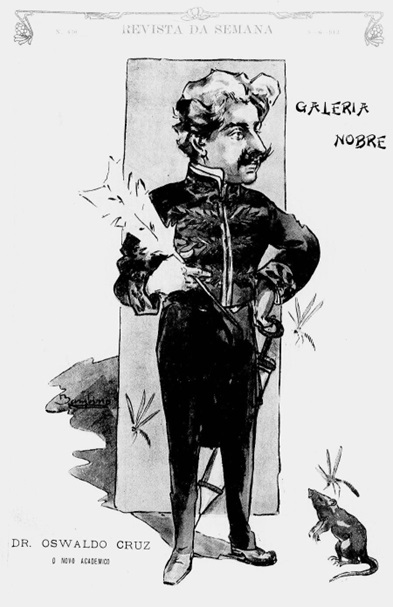

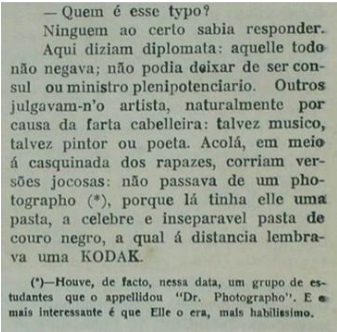

Entre as clássicas denominações atribuídas a Oswaldo Cruz – “mito na ciência brasileira”, “saneador do Rio de Janeiro” e “fundador da medicina experimental no Brasil” – houve uma de procedência totalmente informal, e que serviu de fio condutor para a concepção deste artigo. Sua origem se deu a partir de um episódio pitoresco envolvendo a figura de Oswaldo Cruz, que na ocasião foi chamado de “Dr. Photographo” por estudantes da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Ezequiel Caetano Dias. Traços biográficos de Oswaldo Cruz, 1922

As imagens que apresentamos no presente artigo pertencem à Coleção Família Oswaldo Cruz. Nela encontram-se, entre outras “preciosidades documentais”, fotografias, cartas e álbuns, de natureza e suportes diversos, que revelam aspectos até então desconhecidos da vida privada e da trajetória de Oswaldo Cruz como médico, cientista, sanitarista e administrador de instituições de ciência e saúde pública. Dito isso, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso “Dr. Photographo”.

Oswaldo Cruz, a Saga de Um Herói Brasileiro

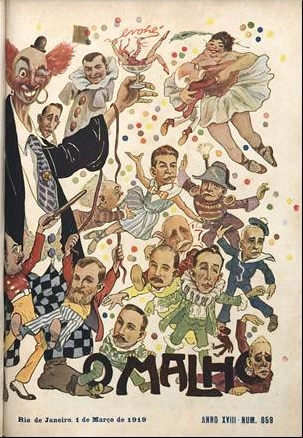

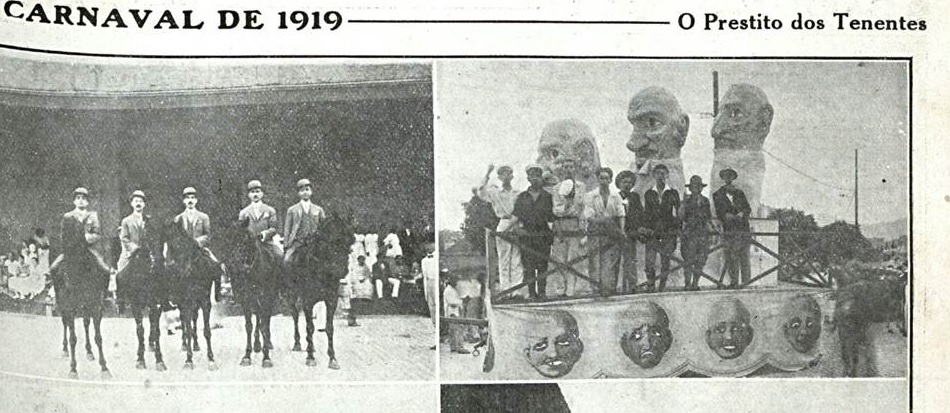

Samba-enredo da Escola de Samba Em Cima da Hora, no carnaval de 2000.

“De São Luiz do Paraitinga

A saga de um herói vamos contar

Grande gênio da ciência

Trouxe a experiência da Cidade-Luz

No Brasil está vivo na memória

Um carnaval de epidemias combateu

Saneando a cidade, o meu Rio tropical

Foi espelho de Paris

Botaram abaixo o antigo

Construindo um ideal e assim remodelaram a capital

Com seus feitos, muitas vidas preservou

Foram ideias geniais e amor

Diretor pela saúde se tornou

Nos anais da nossa história o seu nome consagrou

Mas nem tudo eram flores

E houve dissabores com a vacinação

E aí a imprensa com humor, malhou, malhou

Em meio a tanta dor

Lá no Pará,

Terra de Tapajós e Apiacás

Com muita força e fé, livrou do mal

Operários da Madeira-Mamoré

Pesquisador, tornou-se imortal

Prefeito da Cidade Imperial

Oswaldo Cruz, a Fundação é você

Batam palmas, eu quero ver

Parabéns ao centenário

Muito fez por merecer”

Natural de São Luiz do Paraitinga, cidade histórica do interior paulista, Oswaldo Cruz nasceu no dia 5 de agosto de 1872, filho do médico Bento Gonçalves Cruz (1845 – 1892) e Amália Taborda de Bulhões Cruz (1851 – 1921). Em 1877, quando Oswaldo tinha cinco anos de idade, sua família se transferiu para a capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro.

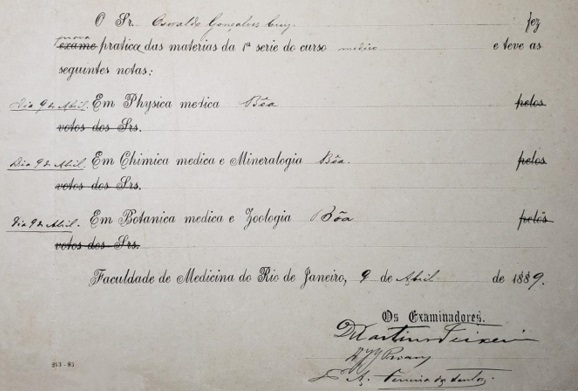

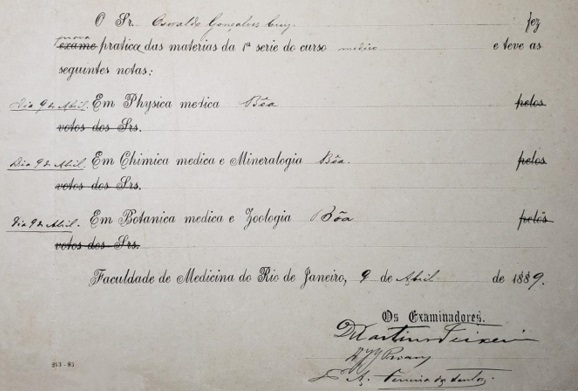

Em 1889, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou em 1892, aos vinte anos. Em relação ao período que Oswaldo Cruz realizou sua graduação, é necessária uma correção. A partir da consulta aos documentos sobre a vida estudantil do cientista na Faculdade de Medicina, verificamos ser 1889 o ano correto para a sua entrada no curso médico – e não 1887, como foi difundido por seus primeiros biógrafos.

Certificado de provas da primeira série do curso médico, 9 de abril de 1889 / Acervo do Centro de Ciências da Saúde/UFRJ.

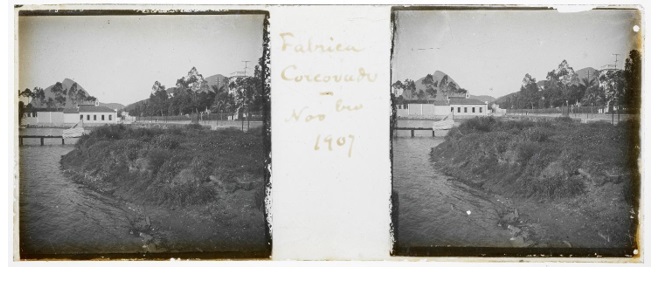

Em 1893, casou-se com Emília, com que teve seis filhos: Elisa (1894 – 1965), Bento (1895 – 1941), Hercília (1898 – 1968), Oswaldo (1903 – 1977), Zahra (1907 – 1908) e Walter (1910 – 1967). Ainda nesse ano, Oswaldo Cruz montou um laboratório de análises clínicas em sua casa e deu início a uma diversificada atuação como médico no consultório que herdara de seu pai, na Fábrica de Tecidos Corcovado e na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Além disso, auxiliou o Instituto Sanitário Federal no diagnóstico da epidemia de cólera que grassava no Vale do Paraíba.

Entre 1897 e 1899, conforme citado anteriormente, Oswaldo Cruz esteve em Paris estudando microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur e medicina legal no Instituto de Toxicologia. Sua estadia com a família na “cidade-luz” foi financiada pelo sogro, o abastado comerciante português Manuel José da Fonseca (1842 – 1912).

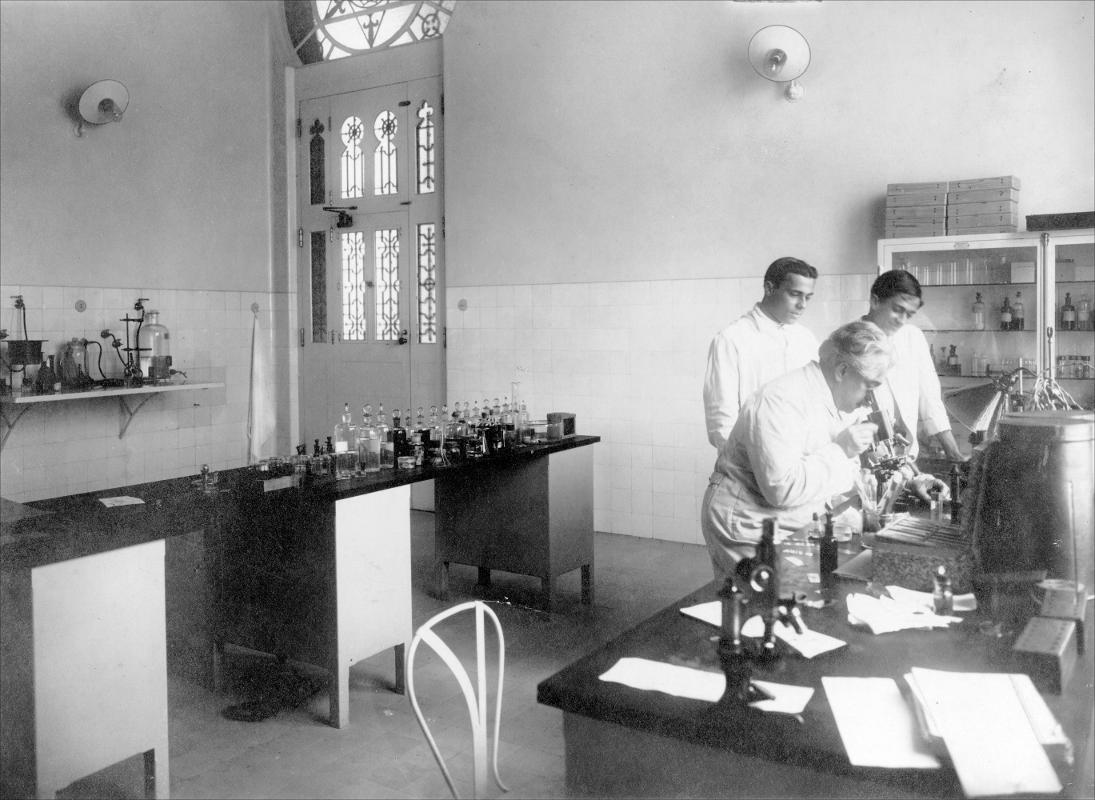

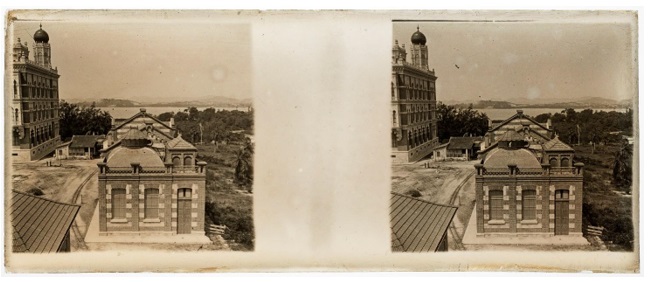

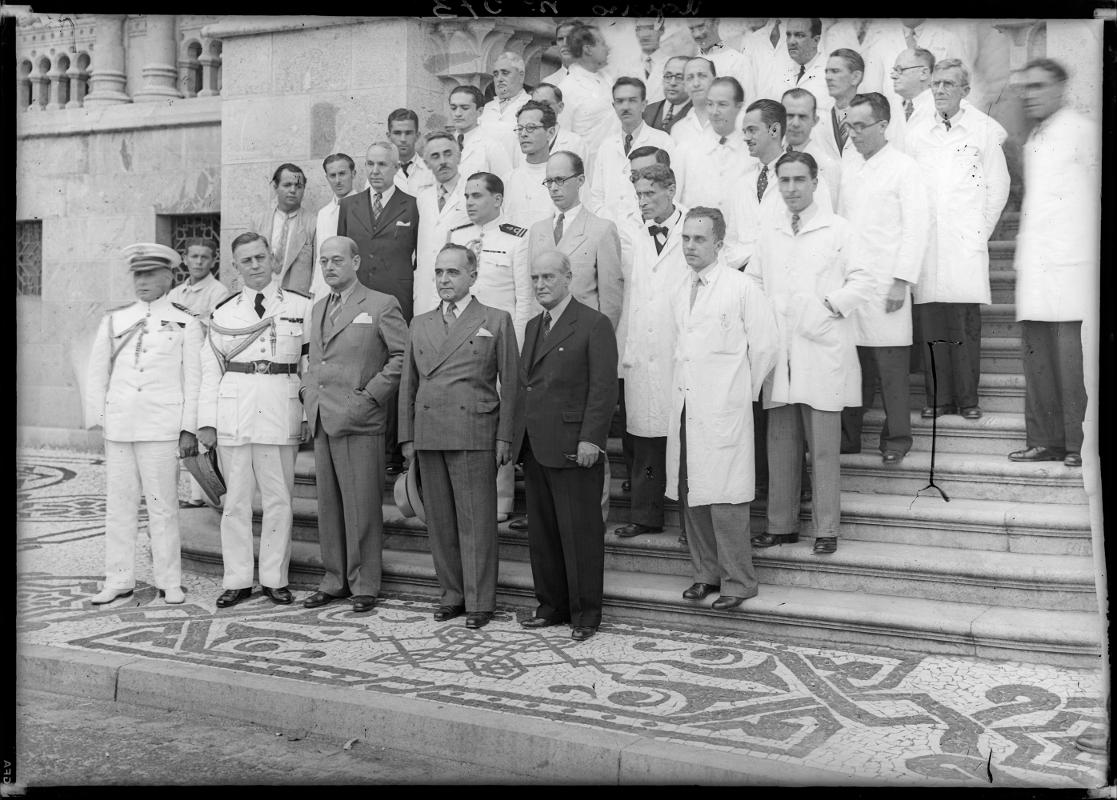

De volta ao Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz retomou suas funções como médico e fez parte da comissão que averiguou a crise de peste bubônica na cidade de Santos. Em seguida, recebeu o convite para exercer a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que estava sendo criado na Fazenda de Manguinhos, localizada à beira mar, no subúrbio carioca. Seu funcionamento teve início em 1900, sob o comando do barão de Pedro Affonso (1845 – 1920). Dois anos depois, o barão foi destituído do cargo. Oswaldo Cruz, então, passou a dirigir sozinho os destinos do instituto – “célula mater” do que é, hoje, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Embora as verbas permanecessem escassas, o Instituto, sob a direção exclusiva de Oswaldo, foi tendo maiores facilidades para a realização de pesquisas. Trabalhava-se o mais que se podia, despreocupadamente, com satisfação, com muito interesse pelas pesquisas científicas e com liberdade para investigar sobre os mais variados assuntos com aprovação ampla de Oswaldo, cujo maior objetivo era alargar o âmbito das atividades praticadas no Instituto”.

Henrique de Beaurepaire Aragão.

Notícia histórica sobre a fundação do Instituto Oswaldo Cruz (Instituto de Manguinhos), 1950.

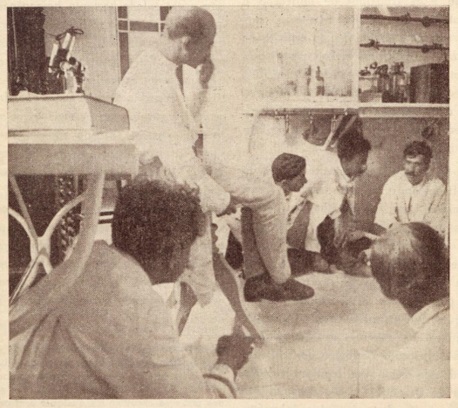

Sobre os primeiros tempos do Instituto Soroterápico Federal existem relatos de que o próprio Oswaldo Cruz documentou fotograficamente as atividades desenvolvidas nos improvisados ambientes de pesquisa e de preparo de soros e vacinas.

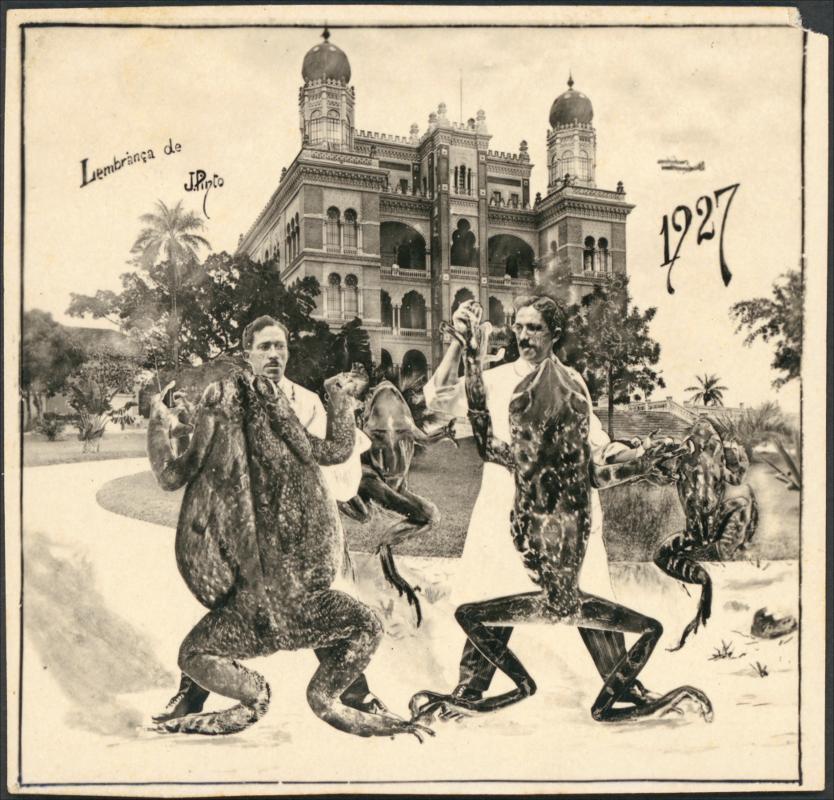

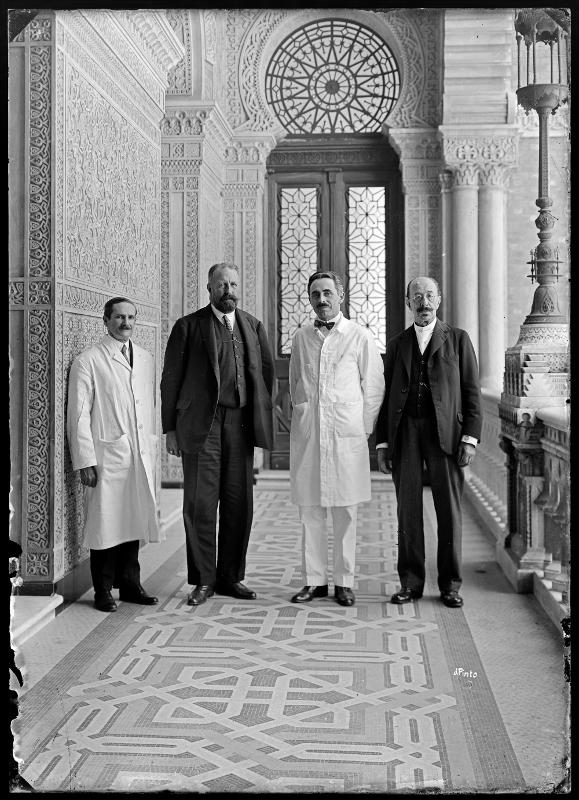

Em 1903, a partir da contratação do exímio e criativo fotógrafo Joaquim Pinto da Silva, o J. Pinto (1884 – 1951), foram ampliados os registros referentes aos funcionários, estudantes, eventos, expedições científicas, campanhas sanitárias e instalações físicas do que viria a ser, dentro de poucos anos, um dos principais centros de ciências biomédicas e saúde do país. As fotografias produzidas por J. Pinto e outros fotógrafos que serviram na instituição ao longo de sua história, também estão reunidas no acervo da Casa de Oswaldo Cruz. Muitas delas, inclusive, foram apresentadas como tema de artigos na própria Brasiliana Fotográfica.

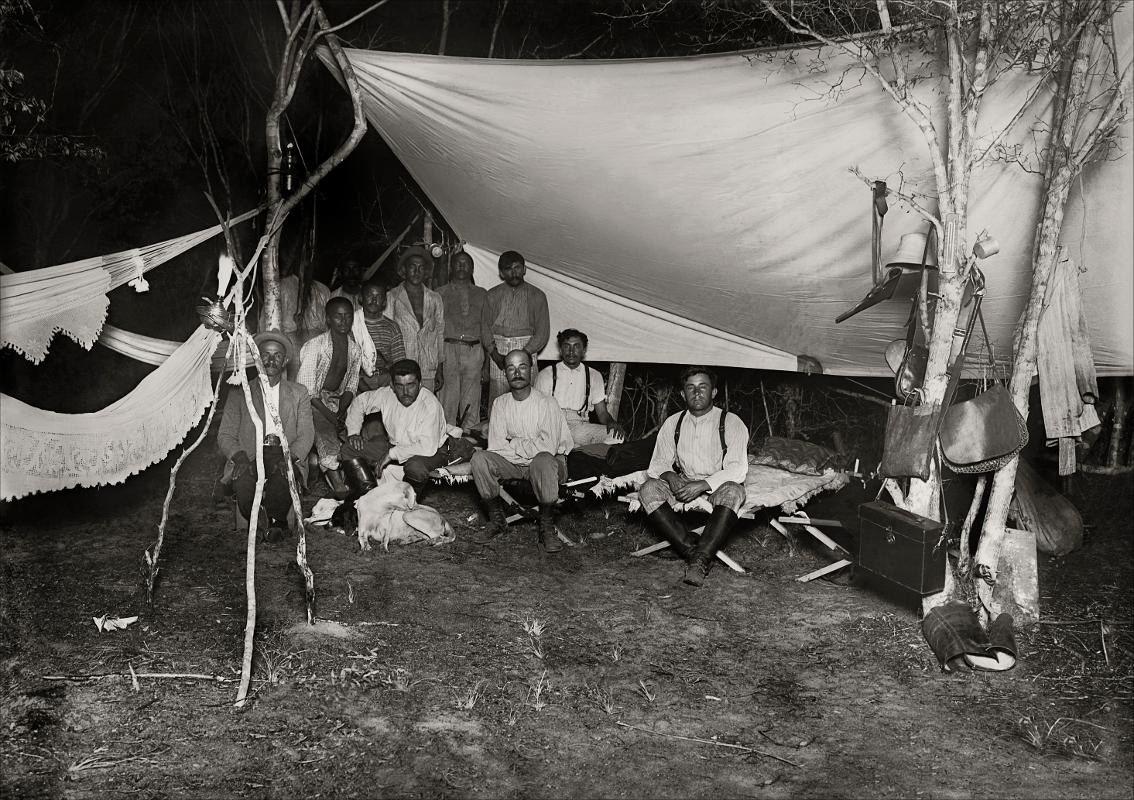

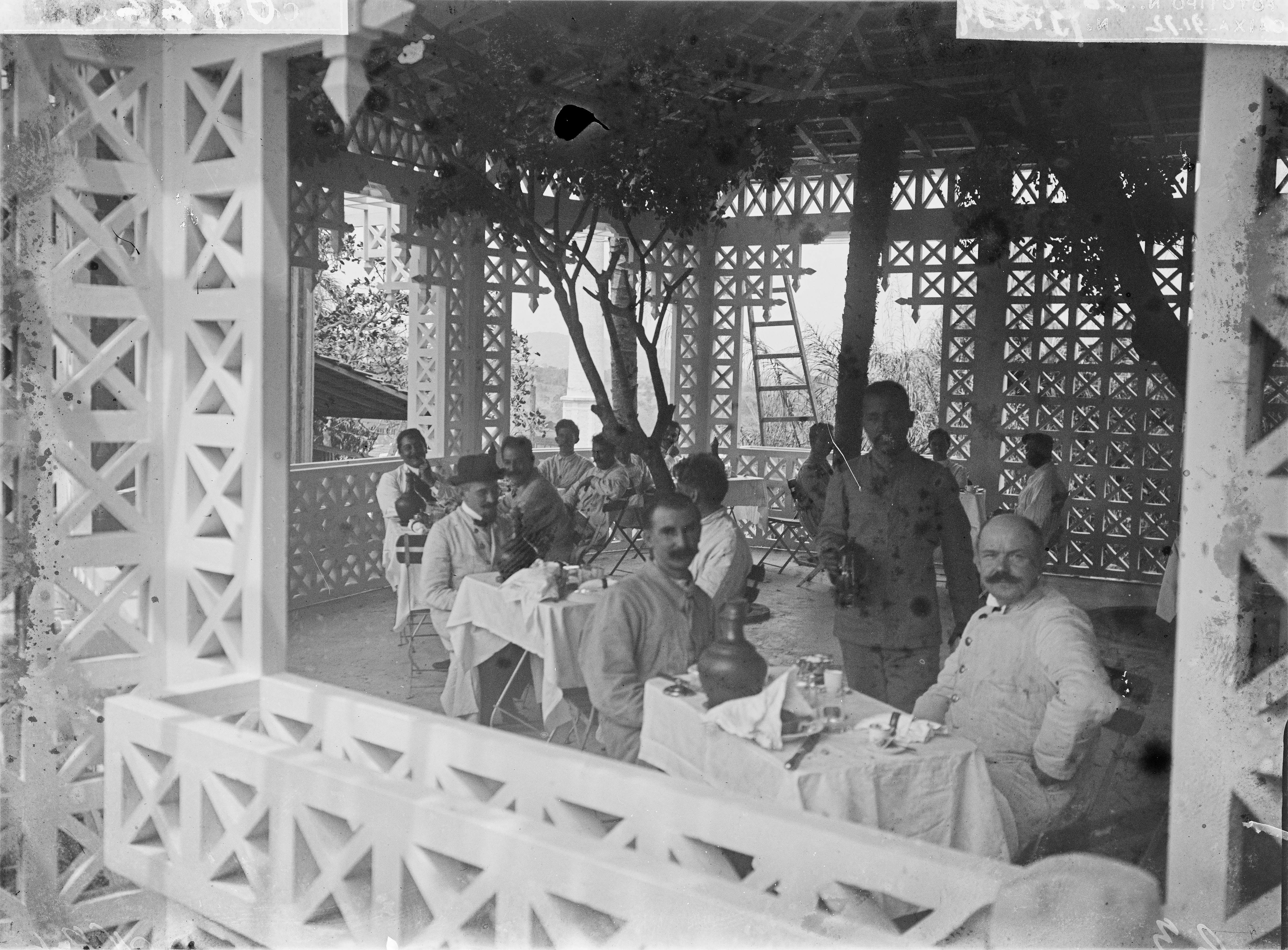

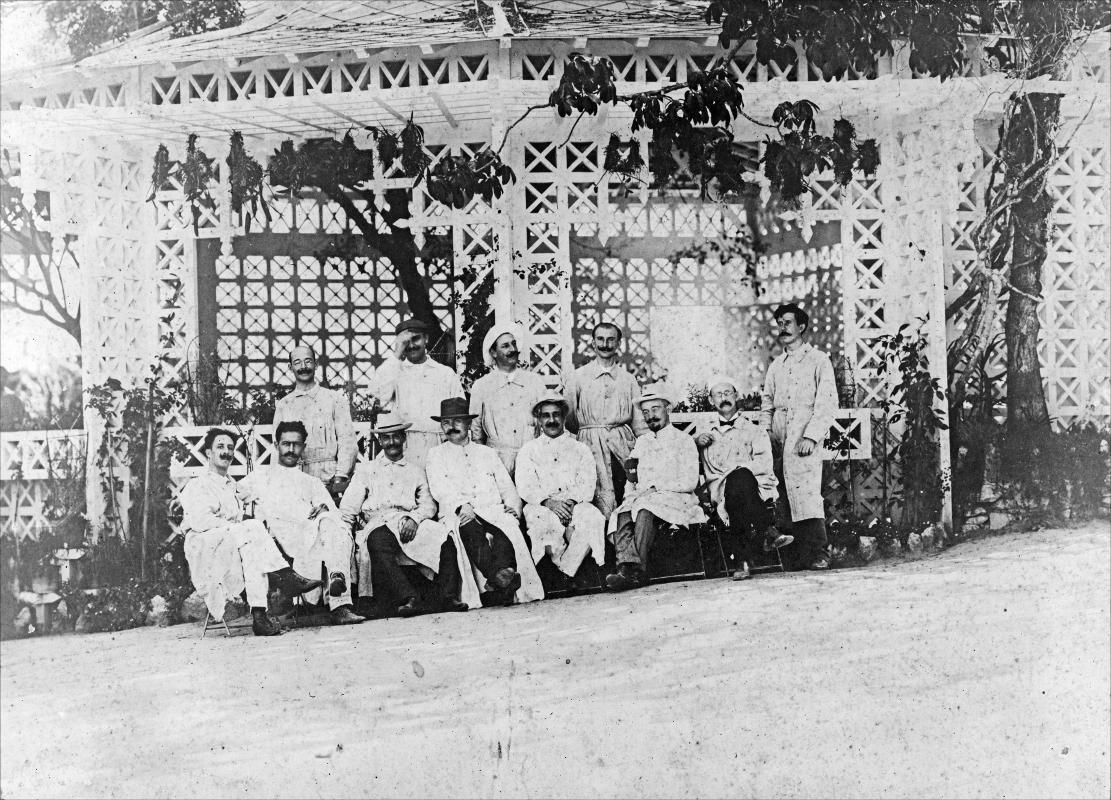

J. Pinto. Sessão científica do Instituto Soroterápico Federal no barracão que servia de biblioteca e sala de leitura e reuniões. Da esquerda para a direita: Affonso Mac-Dowell, Henrique Aragão, Paulo Parreiras Horta, Eduardo Borges Ribeiro da Costa, Rodolpho de Abreu Filho, Ezequiel Dias, Carlos Chagas, Alcides Godoy, Henrique Marques Lisboa, Oswaldo Cruz, Henrique da Rocha Lima e Antônio Cardoso Fontes, 1904. Rio de Janeiro, RJ / Acervo Casa de Oswaldo Cruz

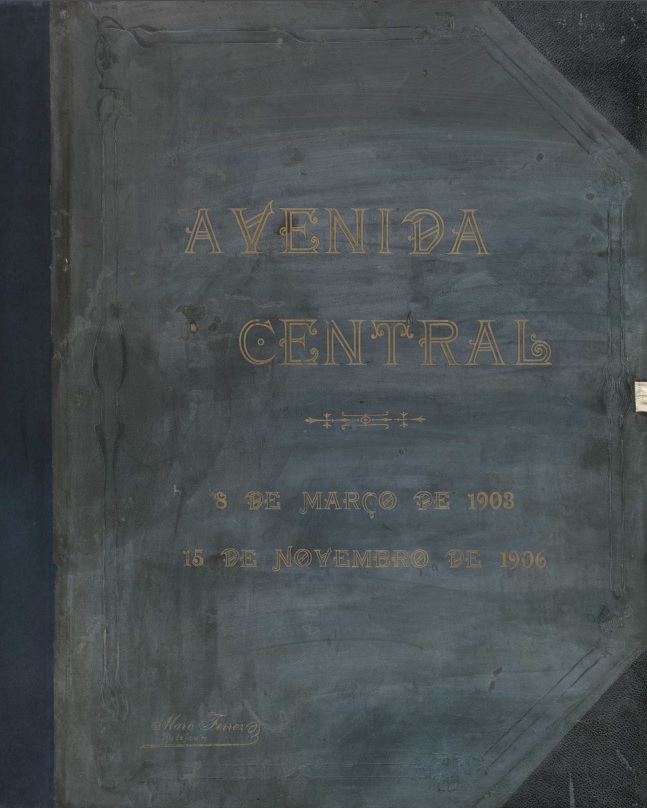

Mesmo após a chegada de um fotógrafo profissional, Oswaldo Cruz continuou produzindo fotografias sobre o dia a dia de Manguinhos, bem como de suas viagens a trabalho dentro e fora do país. No edifício símbolo da instituição, o Pavilhão Mourisco, mandou instalar um moderno Gabinete Fotográfico. Essa iniciativa, inovadora para os padrões da época, vem comprovar o grande apreço que o cientista tinha pela elaboração de imagens, não somente fixas, mas também em movimento.

“Entre o 3° e o 4° andar estão os gabinetes de macro e microfotografia, cinematografia etc., onde são executados por profissional de real competência – o Snr. Pinto – todos os trabalhos desse gênero. Ao lado, se acha uma copiosa coleção catalogada de fotografias e microfotografias, todas elas referentes a estudos realizados pelo pessoal do Instituto”.

Ezequiel Caetano Dias. O Instituto Oswaldo Cruz: resumo histórico (1899-1918), 1918.

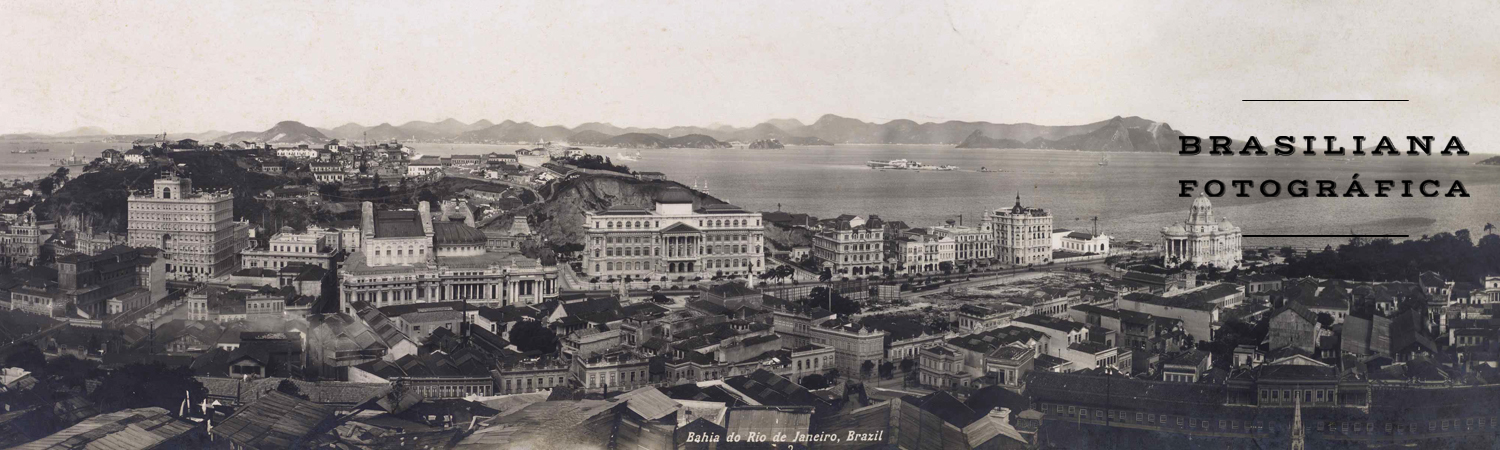

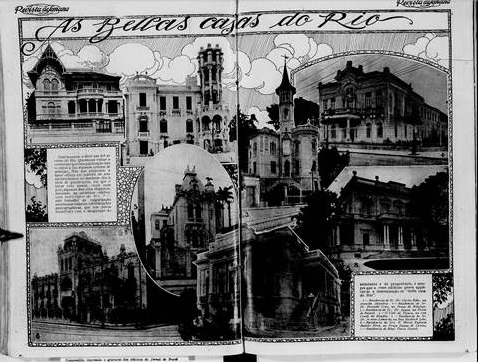

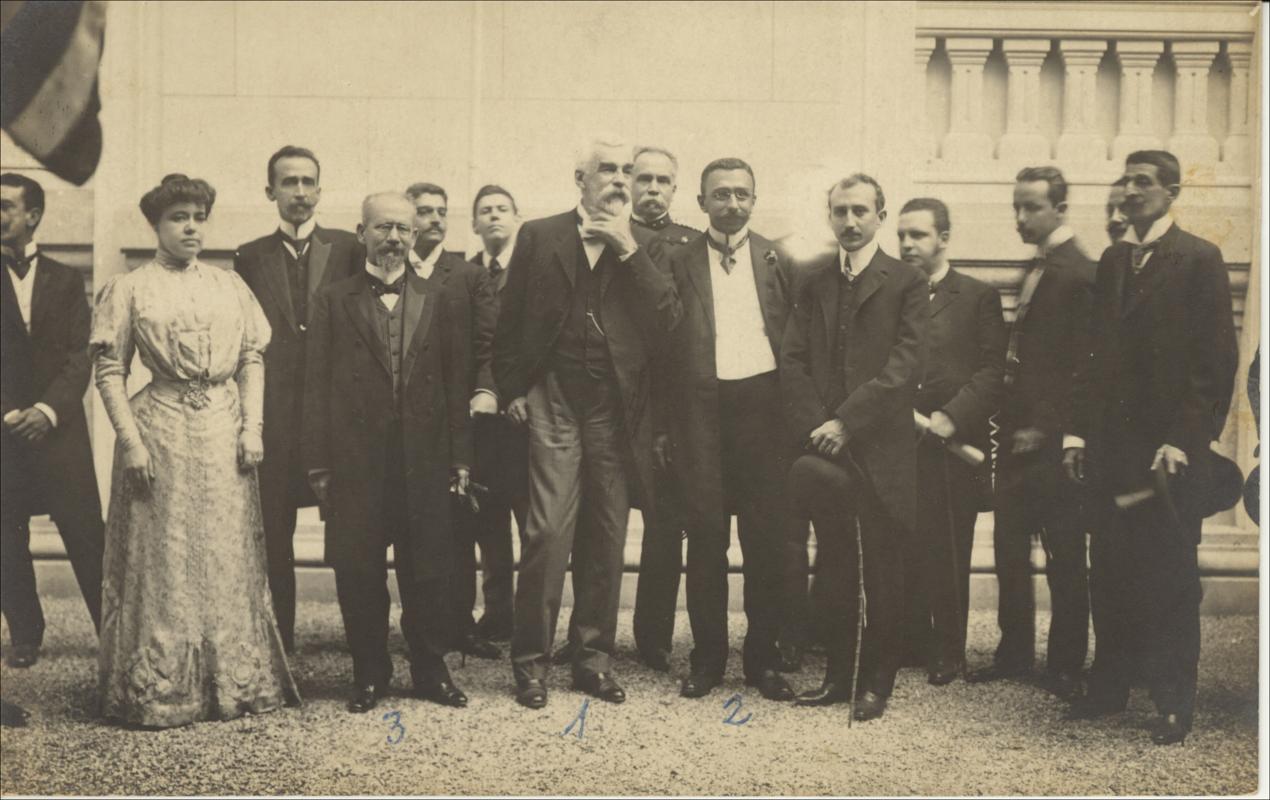

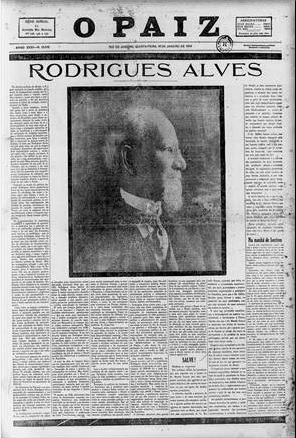

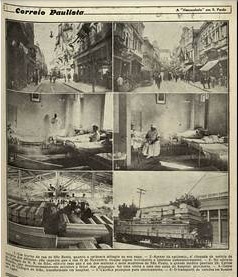

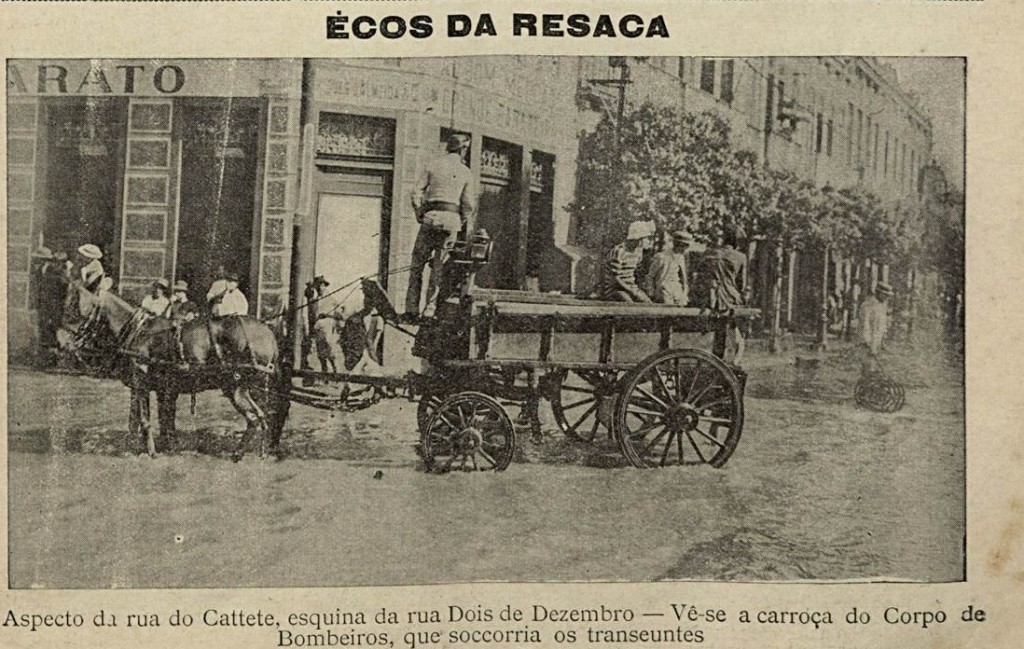

A partir de 1903, Oswaldo Cruz também comandou a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), tendo como desafio empreender uma campanha sanitária para debelar as principais doenças que assolavam o Rio de Janeiro: febre amarela, peste bubônica e varíola. Essa árdua tarefa se desenvolveu no contexto da reforma urbana orquestrada pelo prefeito Francisco Pereira Passos (1836 – 1913), que recebeu plenos poderes do presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves (1848 – 1919) para transformar a capital da República em uma metrópole tropical com ares parisienses.

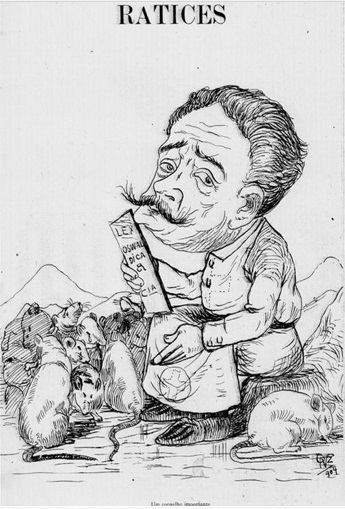

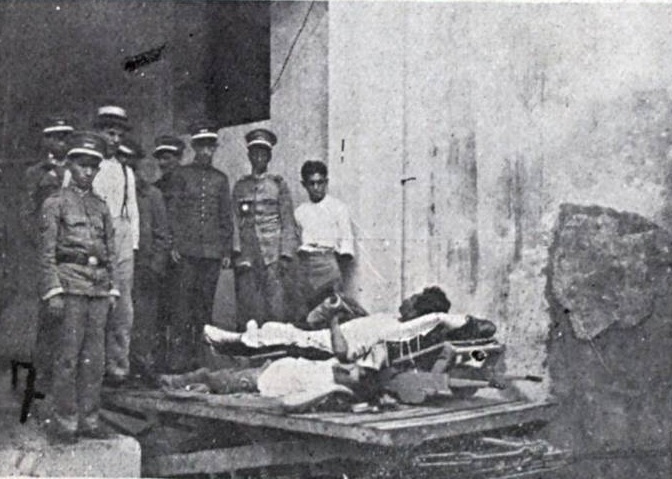

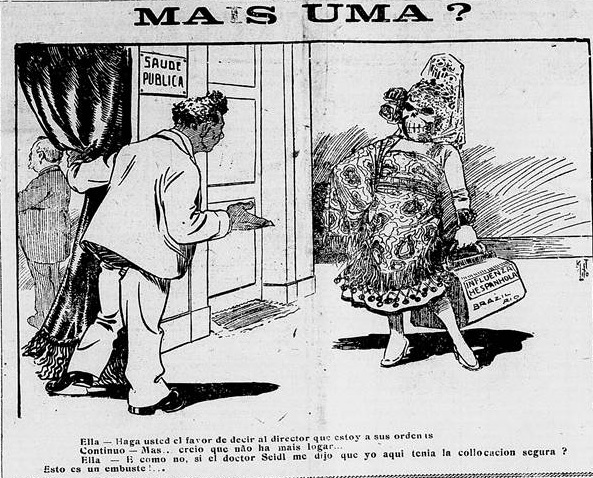

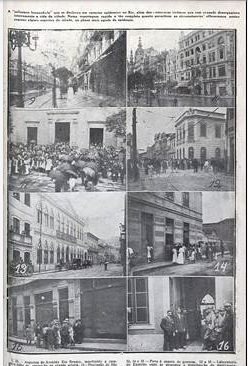

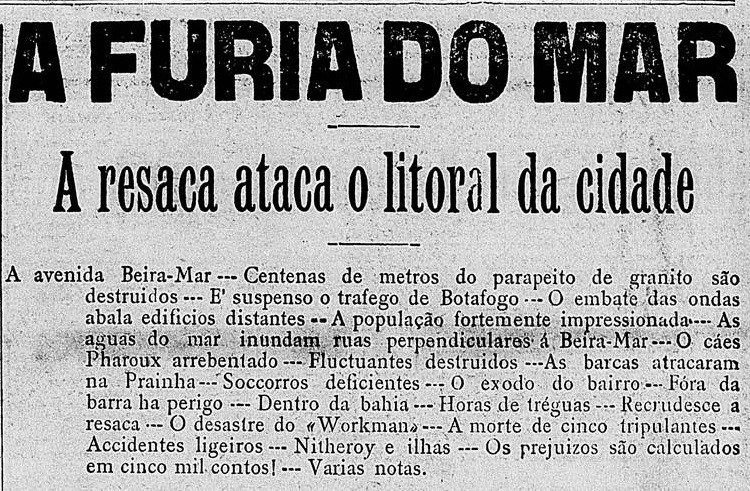

Cabe ressaltar aqui o papel desempenhado pela fotografia no período da Primeira República ou República Velha. Graças a difusão da técnica, um farto material iconográfico foi publicado na imprensa brasileira. Consultando revistas ilustradas e jornais diários, encontramos fotografias – além de charges e caricaturas – que foram utilizadas para enaltecer ou criticar as campanhas sanitárias e atividades científicas sob a responsabilidade de Oswaldo Cruz.

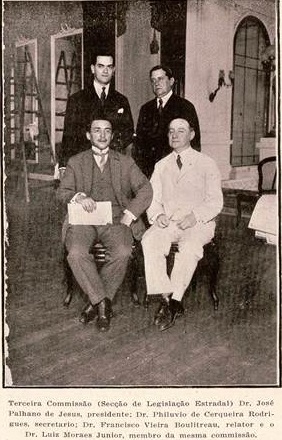

Membros do Instituto Pasteur e integrantes da campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro (fotografia com pintura). Primeira fila, da esquerda para a direita: médicos Henrique de Figueiredo Vasconcellos, Henrique da Rocha Lima, Émile Marchoux, Oswaldo Cruz, Paul Louis-Simond, Francisco Fajardo e Alberto Vieira da Cunha. Segunda fila: Zeferino Justino da Silva Meirelles, engenheiro Luiz de Moraes Júnior, Antonino Augusto Ferrari, Jayme Aben-Athar, Júlio José Monteiro, João Pedro Leão de Aquino, Carlos Seidl e os internos Américo Oberlaender, Octavio Lobato Ayres e Joaquim Francisco Torres Vianna. Terceira fila: interno Mario Piragibe, escrivão Raul Mendonça e ajudante Eduardo Aguiar. Na janela: farmacêuticos Martins e Imbús, 1905. Hospital de São Sebastião, Rio de Janeiro, RJ / Acervo Casa de Oswaldo Cruz

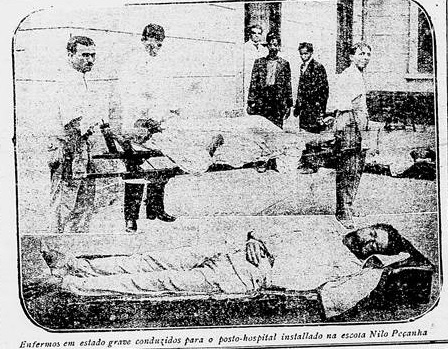

Os métodos empregados pelo diretor da DGSP para combater as epidemias de febre amarela e peste bubônica abordaram o isolamento dos doentes, a eliminação de mosquitos e ratos, a notificação compulsória dos casos positivos e a desinfecção de imóveis e ruas. Esses métodos, embora eficazes, não foram bem recebidos por vários segmentos da população, que desconfiavam da sua validade.

O combate à varíola, por sua vez, não saiu conforme o planejado por Oswaldo Cruz. Em 1904, depois da aprovação da polêmica lei que tornou obrigatória a vacinação contra a varíola em todo o Brasil, eclodiu uma revolta popular, seguida da tentativa de golpe militar: a Revolta da Vacina. Ela durou sete dias e foi reprimida severamente pelo governo de Rodrigues Alves, que acabou suspendendo a obrigatoriedade da vacinação.

De 1905 a 1906, ainda como parte das atribuições da DGSP, Oswaldo Cruz realizou uma viagem a diversos portos marítimos e fluviais de norte a sul do Brasil em companhia de seu secretário, o médico João Pedroso Barreto de Albuquerque (1869 – 1936). O objetivo da viagem era estabelecer um código sanitário para o país de acordo com as normas internacionais. Por esse novo empreendimento, Oswaldo Cruz foi mais uma vez incompreendido e atacado pela imprensa.

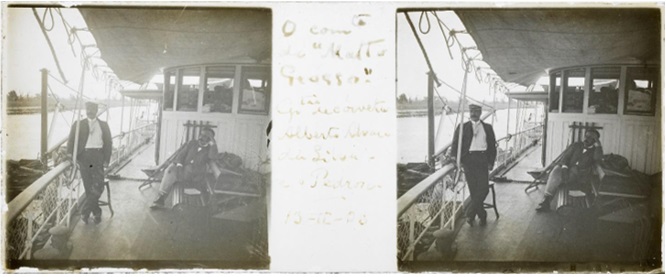

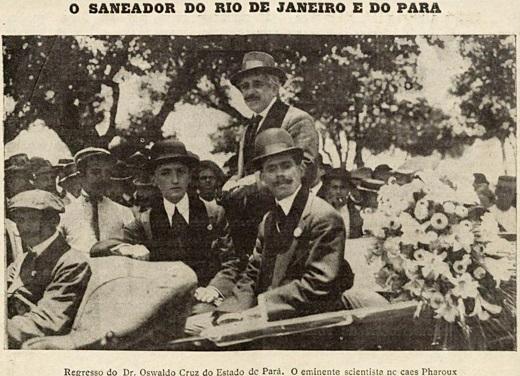

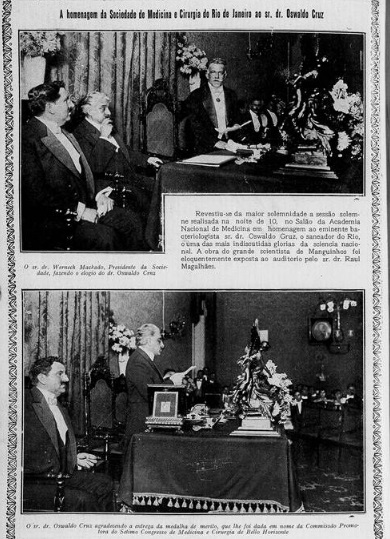

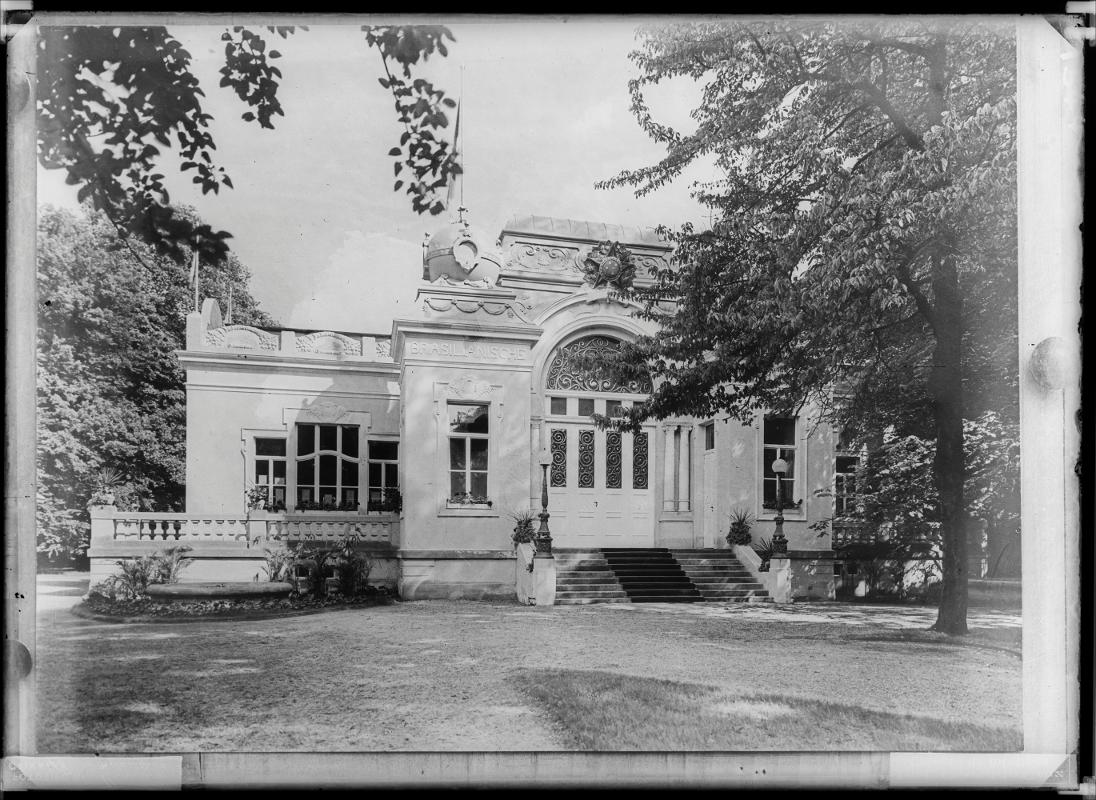

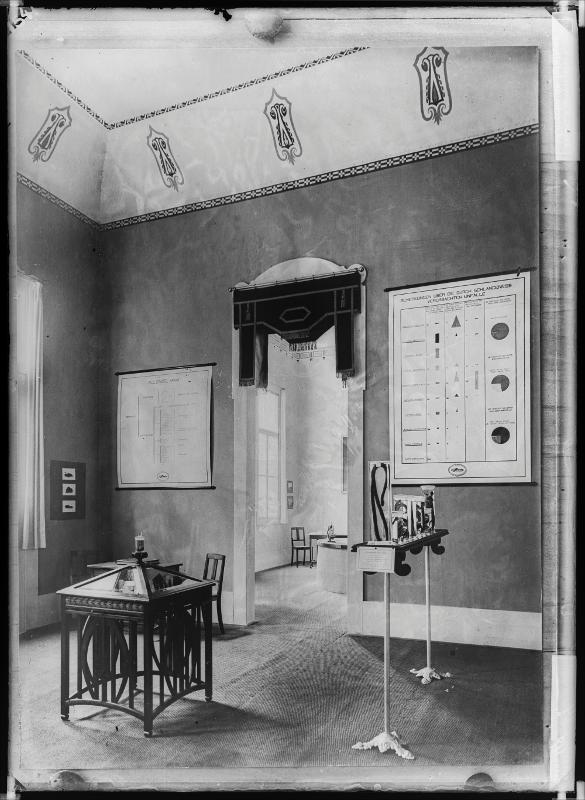

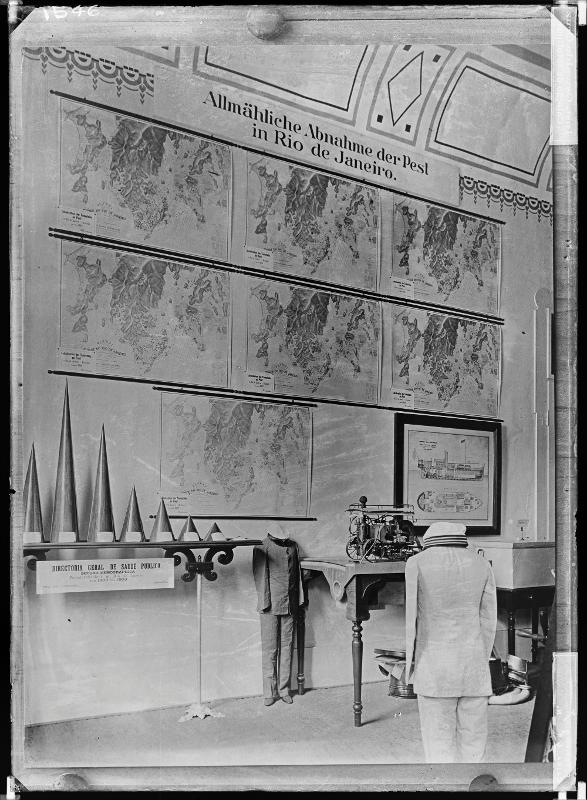

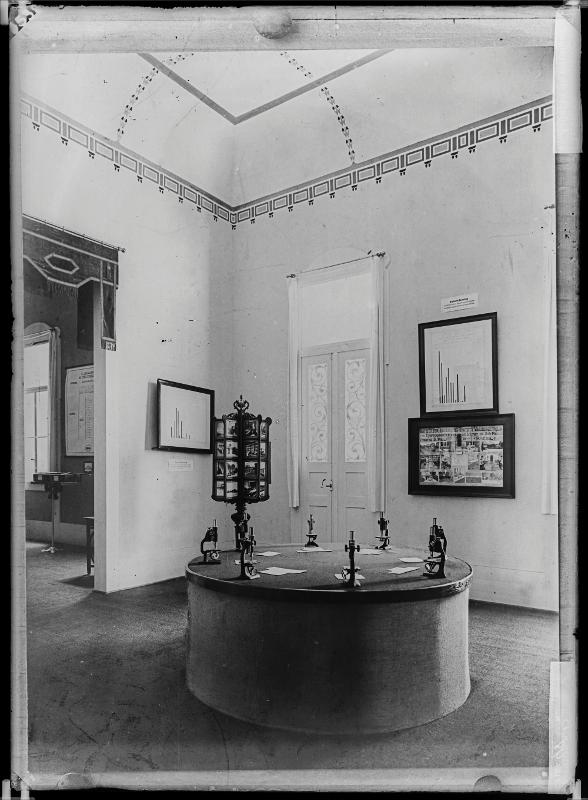

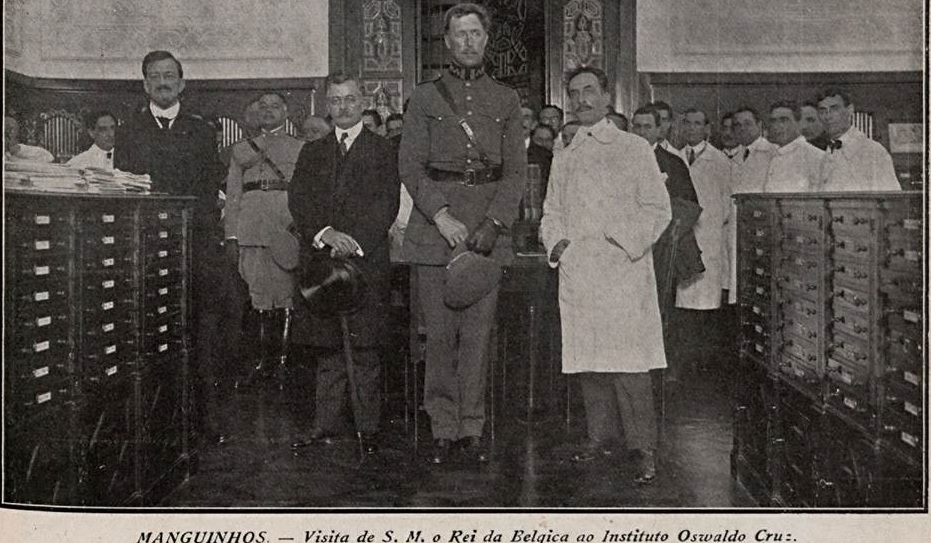

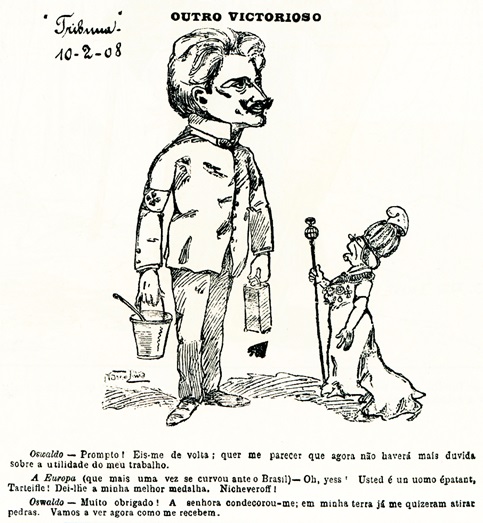

Em 1907, durante o XIV Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim (Alemanha), Oswaldo Cruz recebeu da imperatriz Augusta Vitória (1858 – 1921) a medalha de ouro em nome da seção brasileira presente na Exposição Internacional de Higiene. No evento foram exibidos os produtos e documentos referentes às ações do Instituto Soroterápico Federal e da DGSP, como, por exemplo, vacinas e soros, peças anatomopatológicas, coleções zoológicas, gráficos e fotografias de campanhas sanitárias e maquetes dos edifícios construídos para o instituto e a saúde pública no Rio de Janeiro. Quando ainda se encontrava no exterior, o governo brasileiro transformou o Instituto Soroterápico Federal em Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, um antigo anseio do cientista. Ao regressar ao Rio de Janeiro, em 1908, Oswaldo Cruz foi festivamente recebido como herói nacional após o retumbante sucesso alcançado pelo Brasil no evento de Berlim, que consagrou os trabalhos realizados sob seu comando em Manguinhos e contra as epidemias na capital federal, sobretudo a de febre amarela. A partir desse episódio, o comportamento da impressa em relação às atividades de Oswaldo Cruz se modificou, e as homenagens ao homem público, antes tão criticado, se tornaram rotineiras.

Charge alusiva à conquista da medalha de ouro em Berlim / Edgard de Cerqueira Falcão. Oswaldo Cruz monumenta histórica, 1971

Com o desenvolvimento e transformação do “Instituto de Manguinhos” no arrojado Instituto Oswaldo Cruz (IOC), assim batizado em 1908 para homenagear os feitos do cientista, fotografia e desenho passaram a ser serviços complementares indispensáveis às atividades de ensino e pesquisa. Os sucessores de Oswaldo na gestão do instituto continuaram a dedicar atenção a essas práticas.

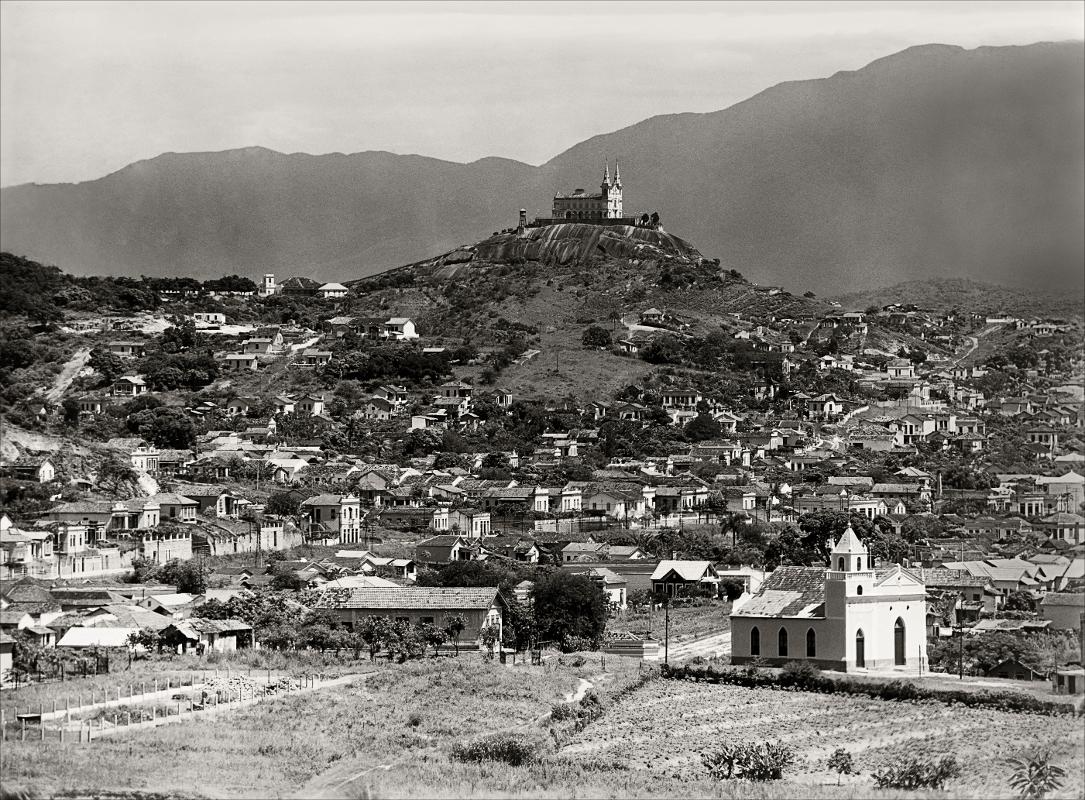

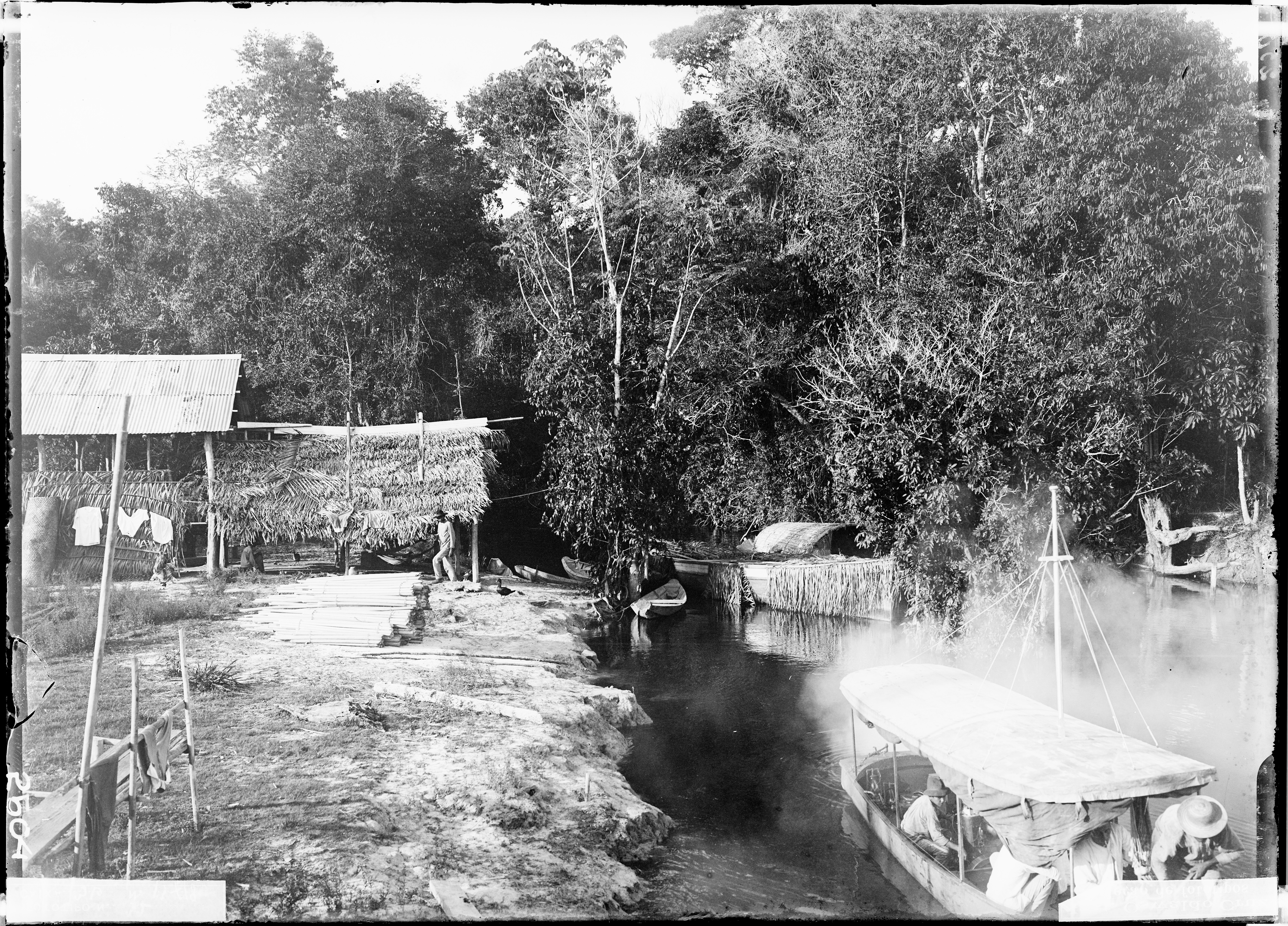

Oswaldo Cruz pediu exoneração da DGSP em 1909 e voltou a se dedicar exclusivamente ao seu instituto. Entre outras ações, promoveu o inventário das condições sanitárias do interior do Brasil através de expedições formadas por cientistas do IOC e médicos da DGSP. De 1910 a 1911, liderou importantes missões de combate à malária durante a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, a “ferrovia do diabo”, em Porto Velho, Rondônia, e à febre amarela em Belém, a convite do governador paraense João Coelho (1852 – 1926).

Nas duas ocasiões em que regressou ao Rio de Janeiro proveniente da região Norte do país, Oswaldo Cruz foi calorosamente recepcionado no Cais Pharoux, atual Praça XV, por autoridades, amigos e admiradores, que se deslocaram até o local para parabenizá-lo pela excelente condução dos trabalhos de saúde pública realizados no Pará e Rondônia.

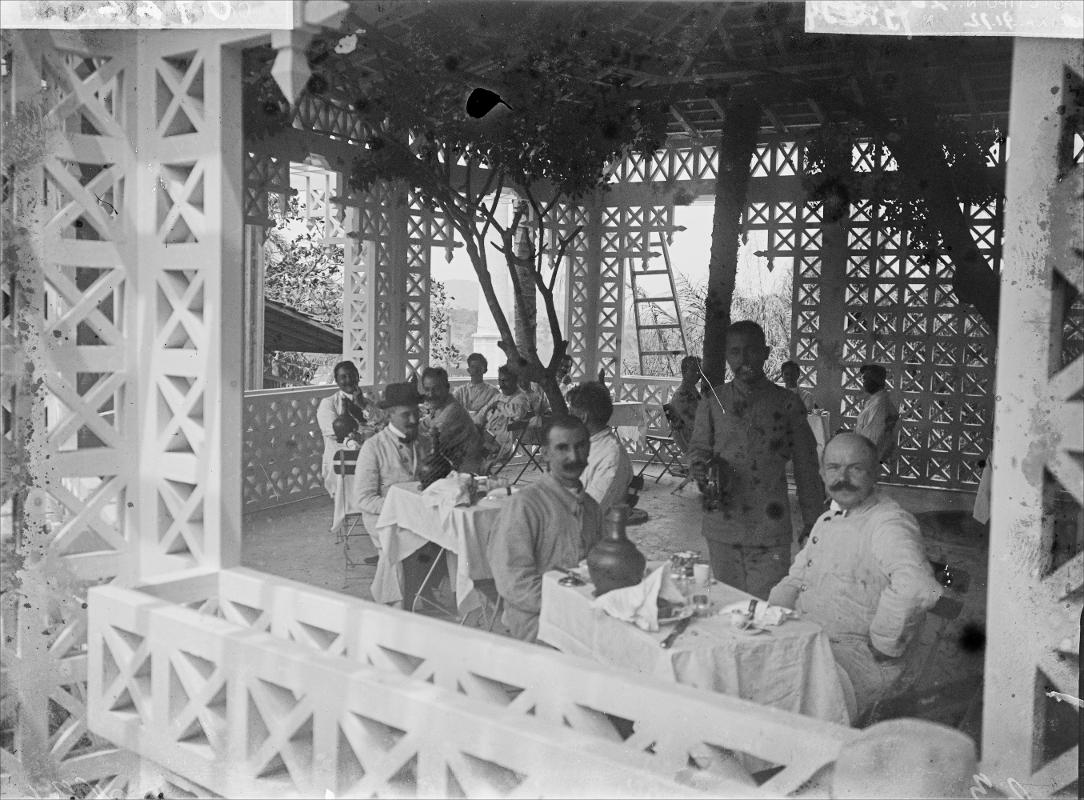

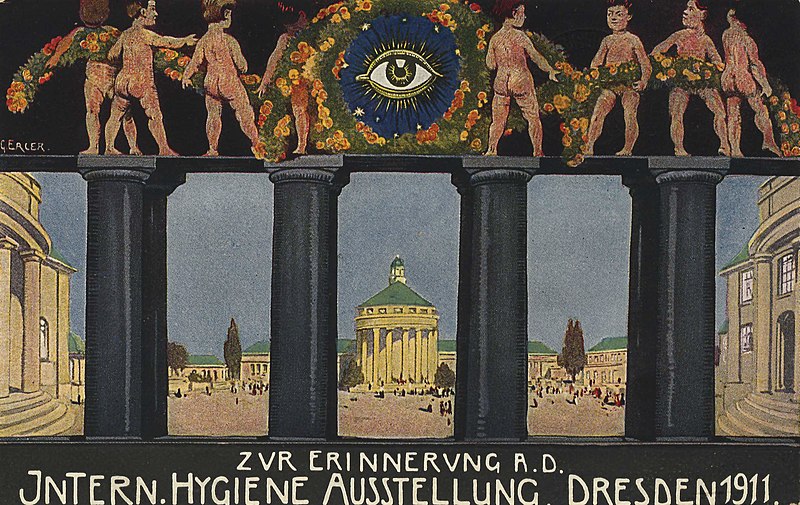

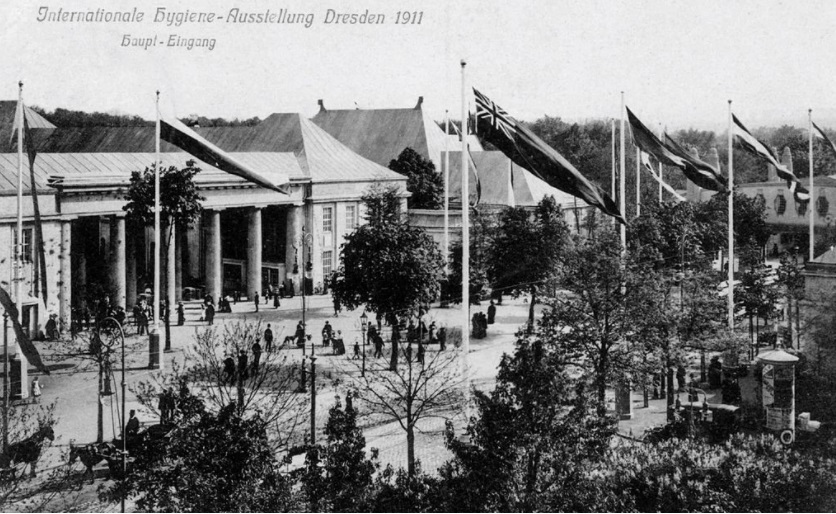

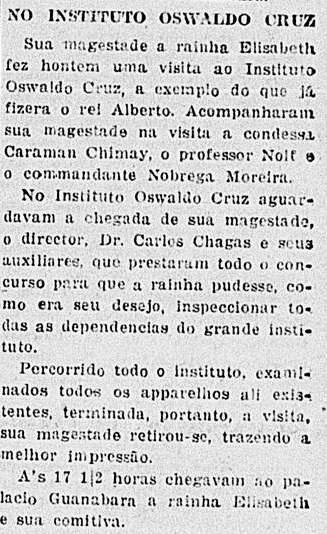

Retornou à Alemanha em 1911 para participar da Exposição Internacional de Higiene de Dresden. O destaque da presença brasileira no evento foi, sem dúvida, a apresentação de peças anatomopatológicas, fotografias, moldes e bustos em gesso de doentes, entre outros itens, sobre a descoberta de Carlos Chagas (1879 – 1940), cientista do IOC, em 1909, da doença transmitida pelo barbeiro, a tripanossomíase americana ou doença de Chagas. A exibição dos filmes que documentam essa descoberta e as ações de combate à febre amarela no Rio de Janeiro também tiveram excelente aceitação entre os participantes da exposição. Muito provavelmente, o fotógrafo J. Pinto foi o responsável pelo filme Chagas em Lassance, o primeiro de caráter científico realizado no Brasil.

Em carta ao fiel escudeiro João Pedroso, que ficou em seu lugar chefiando os trabalhos de combate à febre amarela em Belém, Oswaldo Cruz resumiu com alegria mais um triunfo da ciência brasileira em solo alemão:

“Berlim, 28 de julho de 1911.

Caro Pedroso.

De passagem por aqui, de volta de Dresden e a caminho de Paris não quis deixar de te mandar algumas linhas, informando-te dos resultados de nossa Exposição. Quando o Vasconcelos me escrevia cheio de entusiasmo, julgava eu que era vibração exagerada de patriotismo hipertrofiado pelos ares estrangeiros; mas, felizmente, tive ocasião de verificar a realidade do fato: É um sucesso completo, no ponto de vista, que eu o encaro, i. é. como meio de tornar conhecido o Brasil científico. Com efeito, a Exposição tem tido uma verdadeira romaria de sábios de toda a Alemanha. Quando aqui se reuniu o Congresso de Microbiologia foram todos os membros à nossa Exposição, espontaneamente e sem prévio convite; examinaram cuidadosamente tudo e ficaram todos encantados pelos estudos do Chagas. Quando no cinematógrafo viram a fita dos doentes do Chagas, não se puderam conter e irromperam em palmas e vivas! […] Os resultados da campanha do Pará têm pasmado a todos e com um interesse admirável estudam cuidadosamente os gráficos e mapas. Não havia, pois, exagero, e nossa reputação, já adquirida, de país civilizado que caminha na vanguarda do progresso científico, teve mais uma eloquente sanção, e vocês todos contribuíram para isso com enorme contingente, pelo que vivamente os felicito.

E Sales Guerra. Osvaldo Cruz, 1940.

Em 1912, o cientista foi eleito “imortal” da Academia Brasileira de Letras na vaga do poeta Raimundo Correia (1859 – 1911). Em 1914, recebeu a condecoração de oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra da França.

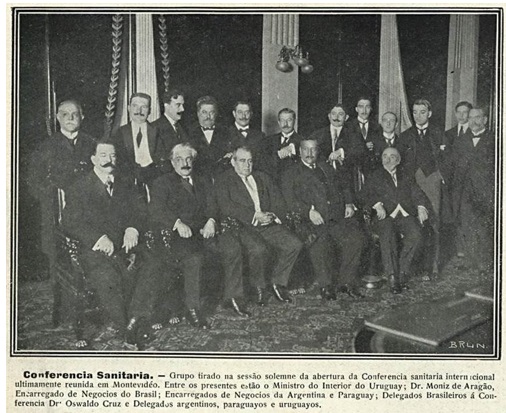

Ainda em 1914, Oswaldo Cruz presidiu a Conferência Sanitária realizada em Montevidéu (Uruguai), que contou com a participação de representantes da Argentina, Brasil, Paraguai e do país anfitrião. O objetivo da conferência foi a elaboração de uma nova Convenção Sanitária para a região. Antes de voltar ao Rio de Janeiro, esteve na capital argentina visitando estabelecimentos científicos e de ensino superior. Na ocasião, recebeu o diploma de membro honorário da Academia de Medicina da Universidade Nacional de Buenos Aires.

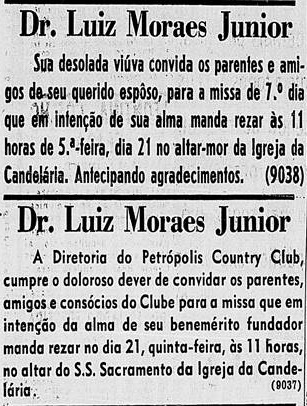

Em 1916, por motivos de saúde, deixou a direção do IOC e foi morar em Petrópolis, região serrana fluminense. Lá, durante poucos meses, ocupou o cargo de primeiro prefeito da cidade, por nomeação de Nilo Peçanha (1867 – 1924), presidente do estado do Rio de Janeiro. No dia 11 de fevereiro de 1917, durante os festejos de Momo, Oswaldo Cruz morreu em sua casa, na rua Montecaseros, aos 44 anos, cercado por familiares e amigos. Seu enterro, realizado no dia seguinte, no Cemitério de São João Batista, Rio de Janeiro, reuniu representantes de todas as camadas sociais, que formaram um cortejo solene para dar o último adeus ao grande cientista brasileiro – o “Dr. Photographo” Oswaldo Cruz –, que se tornou símbolo da ciência nacional e da saúde pública.

* Ricardo Augusto dos Santos é Pesquisador Titular da Fundação Oswaldo Cruz. Felipe Almeida Vieira e Francisco dos Santos Lourenço são pesquisadores do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz.

Fontes:

ARAGÃO, Henrique de Beaurepaire. Notícia histórica sobre a fundação do Instituto Oswaldo Cruz (Instituto de Manguinhos). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 48, p. 1-75, 1950.

BENCHIMOL, Jaime Larry (coord.). Manguinhos do sonho à vida: a ciência na belle époque. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1990.

BRITTO, Nara. Oswaldo Cruz: a construção de um mito na ciência brasileira. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

D’AVILA, Cristiane. A Exposição Internacional de Higiene de Dresden, na Alemanha, em 1911. Brasiliana Fotográfica, Rio de Janeiro, 5 jan. 2022.

DIAS, Ezequiel Caetano. O Instituto Oswaldo Cruz: resumo histórico (1899-1918). Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz, 1918.

DIAS, Ezequiel Caetano. Traços biográficos de Oswaldo Cruz. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 1-79, 1922.

FALCÃO, Edgard de Cerqueira (org.). Oswaldo Cruz monumenta histórica. A incompreensão de uma época. Oswaldo Cruz e a caricatura. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. tomo 1.

FONSECA FILHO, Olympio da. A escola de Manguinhos: contribuição para o estudo do desenvolvimento da medicina experimental no Brasil. São Paulo: EGTR, 1974.

FRAIHA NETO, Habib. Oswaldo Cruz e a febre amarela no Pará. 2 ed., rev. e ampl. Ananindeua: Instituto Evandro Chagas, 2012.

FRAGA, Clementina. Vida e obra de Oswaldo Cruz. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2005.

GUERRA, E. Sales. Osvaldo Cruz. Rio de Janeiro: Vecchi, 1940.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

LIMA, Ana Luce Girão Soares de. A bordo do República: diário pessoal da expedição de Oswaldo Cruz aos portos marítimos a fluviais do Brasil. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 158-167, 1997.

LIMA, Nísia Trindade; MARCHAND, Marie-Hélène (org.). Louis Pasteur & Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz; Banco BNP Paribas Brasil S.A., 2005.

LOPES, Myriam Bahia. Corpos ultrajados: quando a medicina e a caricatura se encontram. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 257-275, 1999.

LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, Ricardo; LOURENÇO, Francisco dos Santos. Antonio Gonçalves Peryassú e o estudo dos mosquitos para sanear o Brasil: uma resenha biográfica. Revista Pan-Amazônica de Saúde, Ananindeua, v. 13, p. 1-13, 2022.

Oswaldo Cruz: o médico do Brasil. São Paulo: Fundação Odebrecht; Brasília: Fundação Banco do Brasil, 2003.

OSWALDO CRUZ, Eduardo. Anaglyphos: Oswaldo Cruz como fotógrafo. Inglaterra, s.d.

ROCHA LIMA, Henrique da. Com Oswaldo Cruz em Manguinhos. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 4, n. 1/2, p. 15-38, 1952.

SANTOS, Maria Isabela Mendonça dos. A estereoscopia e o olhar da modernidade. Brasiliana Fotográfica, Rio de Janeiro, 29 maio 2019.

SANTOS, Ricardo Augusto dos. O fotógrafo Joaquim Pinto da Silva, o J. Pinto (1884 – 1951) e a Fundação Oswaldo Cruz. Brasiliana Fotográfica, Rio de Janeiro, 16 nov. 2017.

SANTOS, Ricardo Augusto dos; LOURENÇO, Francisco dos Santos. João Pedro ou João Pedroso?. Brasiliana Fotográfica, Rio de Janeiro, 11 jan. 2019.

SERPA, Phocion. A vida gloriosa de Osvaldo Cruz. Rio de Janeiro, 1937.

THIELEN, Eduardo Vilela et al. A ciência a caminho da roça: imagens das expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz em 1911 e 1912. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1991.

THIELEN, Eduardo Vilela. Imagens da saúde do Brasil: a fotografia na institucionalização da saúde pública. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1992.

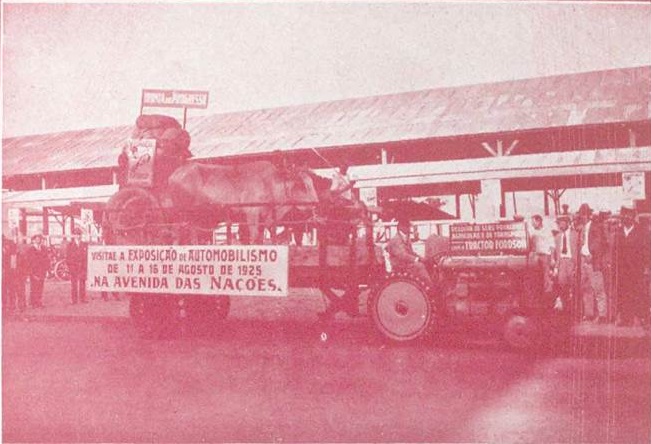

WANDERLEY, Andrea C. T. Breve perfil e cronologia do fotógrafo português José Ferreira Guimarães (1841 – 30/01/1924). Brasiliana Fotográfica, Rio de Janeiro, 30 nov. 2017.