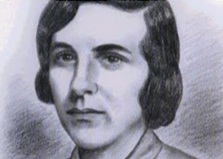

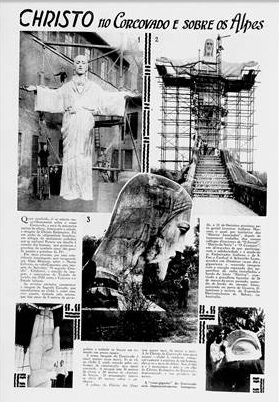

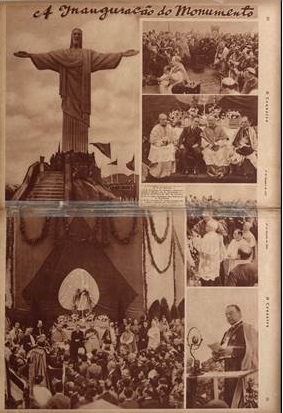

Série “Feministas, graças a Deus!” II – Natércia da Cunha Silveira (1905 – 1993), o jequitibá da floresta

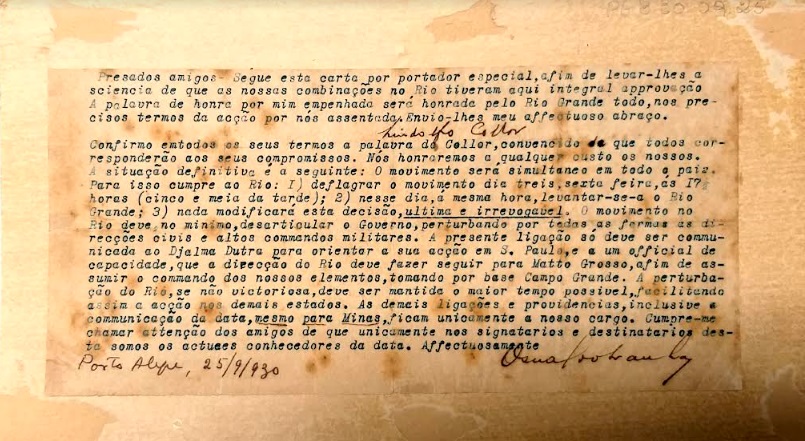

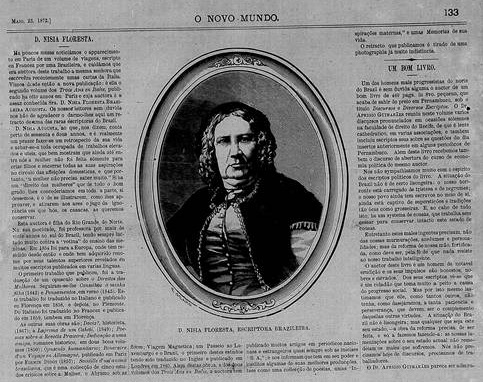

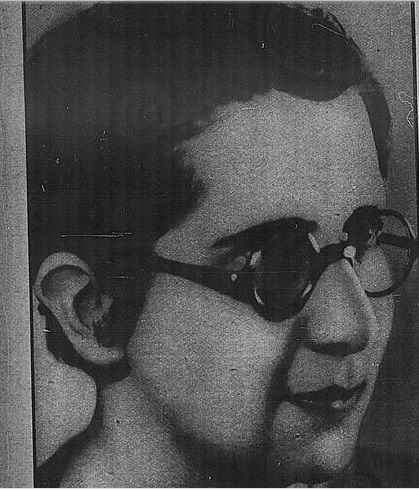

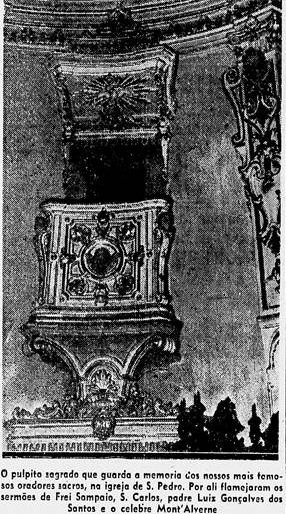

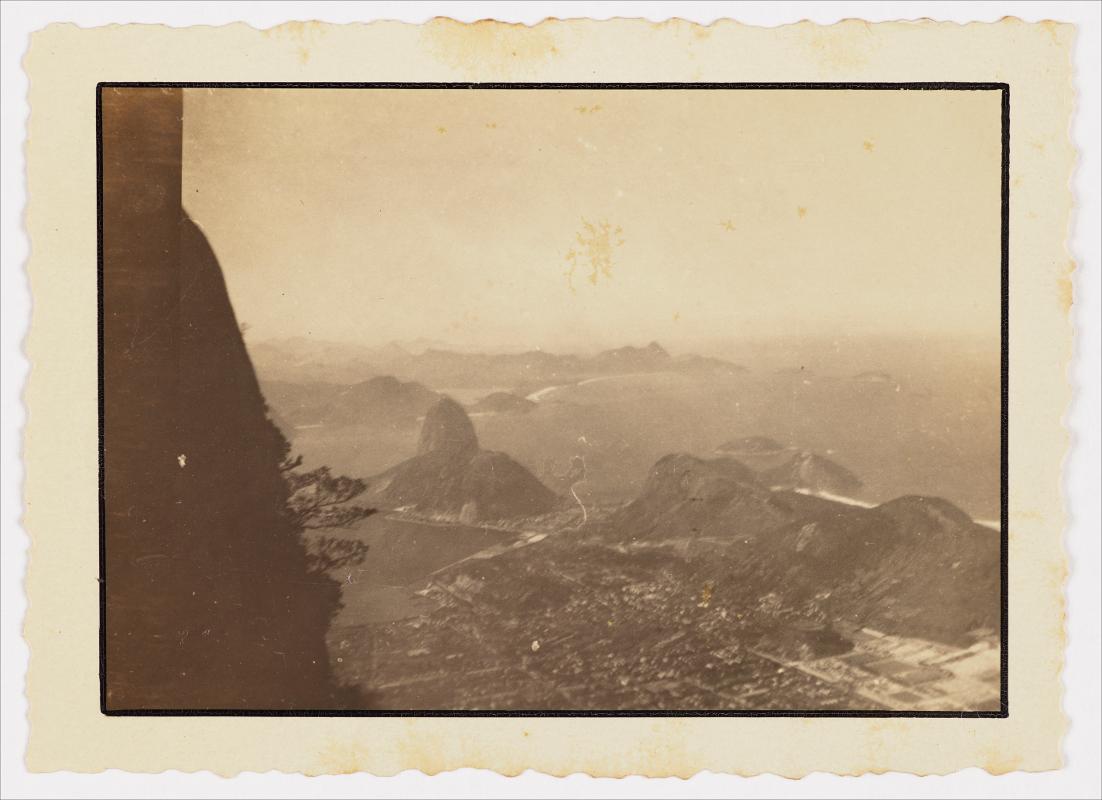

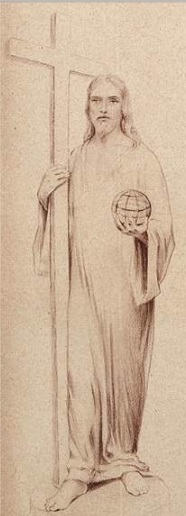

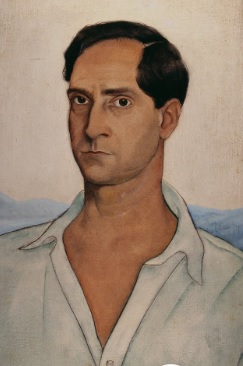

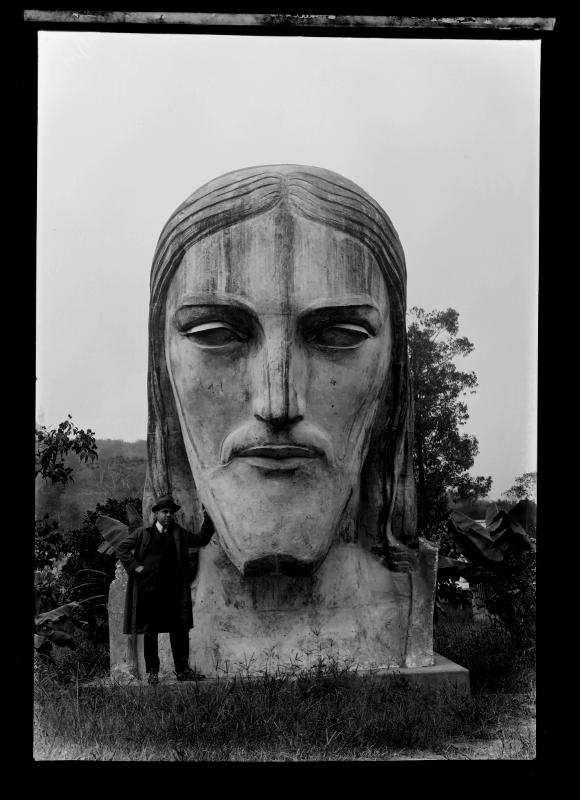

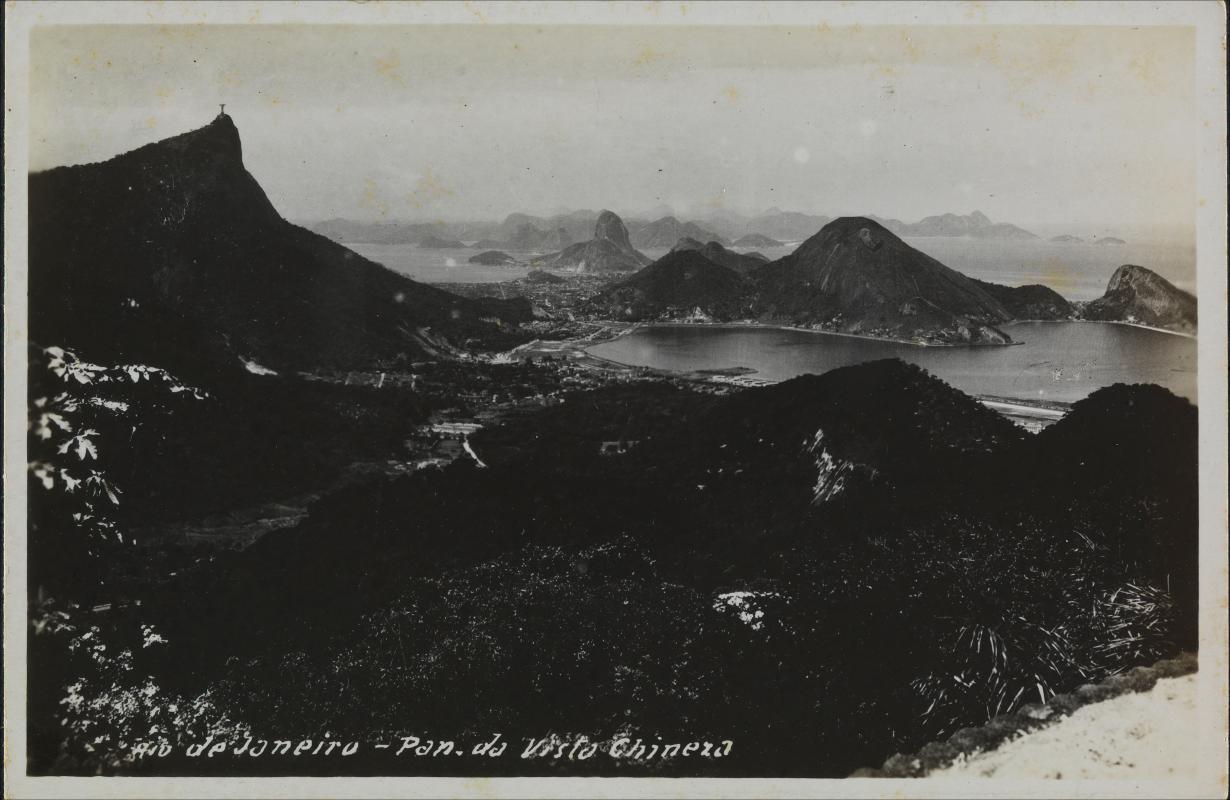

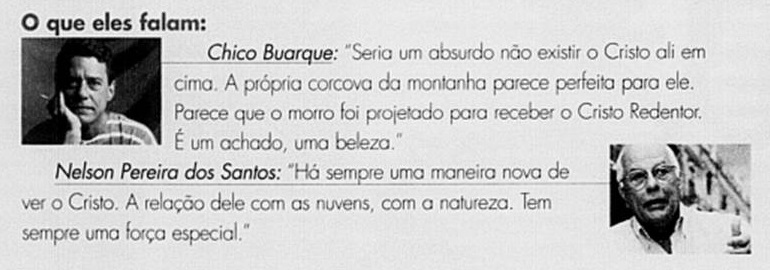

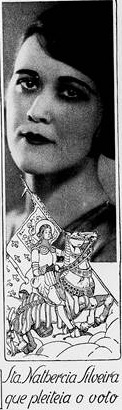

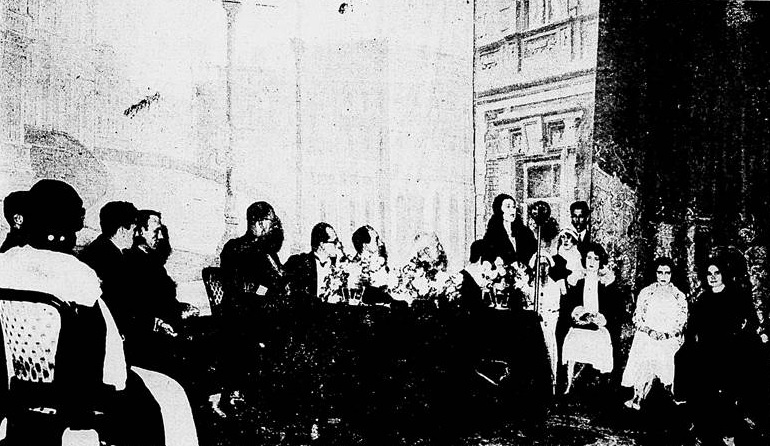

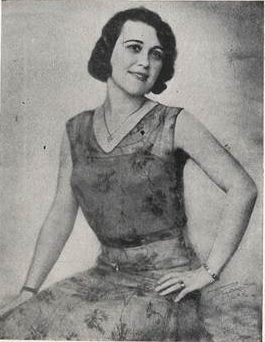

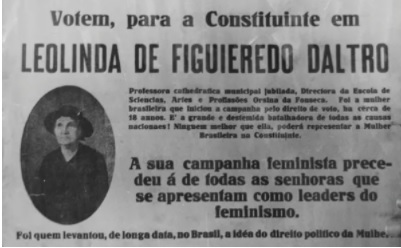

A personagem do segundo artigo da série “Feministas, graças a Deus“, Natércia da Cunha Silveira, foi uma importante personalidade na luta pela emancipação da mulher no Brasil. Na fotografia destacada abaixo, seu entusiasmo, eloquência, seu espírito vibrante e culto parecem saltar da imagem, que faz parte do Fundo Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, do Arquivo Nacional, uma das instituições parceiras da Brasiliana Fotográfica. Ela, como oradora, representante do sul, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino FBPF), estava saudando Juvenal Lamartine de Faria (1874 – 1956), governador do Rio Grande do Norte e patrono do voto feminino, que chegava ao Rio de Janeiro, a bordo do navio Almanzora. Além da expressividade da oradora, é interessante também notar o registro da presença de um homem à direita da imagem. Na ocasião, estavam no cais, aguardando pelo governador, autoridades políticas, além de outras associadas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) como a bióloga Bertha Lutz (1894 – 1976), uma das fundadoras da entidade; e a engenheira e urbanista Carmen Portinho (1903 – 2001). Orminda Ribeiro Bastos (1899 – 1971), também da FBPF, saudou o governador como representante do Norte do país.

Essa mesma foto está reproduzida na reportagem sobre o evento publicada no jornal O Paiz, de 6 de maio de 1928. Aqui não podemos deixar de chamar atenção para a importância da digitalização de imagens, que possibilita, a partir de recursos tecnológicos como o zoom, que as fotografias tenham outra visibilidade e possam ser acessadas em sua qualidade plena.

Foi também uma das 86 fotografias do Arquivo Nacional integrantes da exposição Imagens da Mulher Brasileira, no Espaço BNDES, em 1996.

Nascida em Itaqui, em 14 de março de 1905, Natércia foi a primeira advogada do Rio Grande do Sul. Elegante, simpática, ativa, inteligente, culta são adjetivos frequentes com os quais Natércia foi, ao longo de sua vida, elogiada. Uma adolescente ardorosa, ainda no Rio Grande do Sul, envolveu-se com a política, muito provavelmente por influência de seu pai, Manoel da Cunha Silveira (18? – 1941), membro do Partido Libertador do Rio Grande do Sul. Na Revolução de 1923, aderiu à causa libertadora e foi considerado um acontecimento para a vida dos Pampas os discursos com que Natércia da Silveira em nome da mulher gaúcha acolheu os generais Zeca Netto e Honório Lemes na sua chegada a Porto Alegre.

Colou grau em Direito pela atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1926, e veio para o Rio de Janeiro. Já em dezembro deste ano, deu uma entrevista ao jornal O Paiz, edição de 5 de dezembro, falando sobre feminismo, direito de votos e educação. No ano seguinte, fez sua estreia no Tribunal do Juri. Na ocasião, já era ligada à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, presidida pela também feminista, a bióloga Bertha Lutz (1894 – 1976).

Em 1929, foi uma das fundadoras da União Universitária Feminina, no Rio de Janeiro, que congregava mulheres com ensino superior em prol da defesa dos direitos femininos, sob a direção da engenheira civil Carmen Portinho (1903 – 2001). As outras foram a também engenheira civil Amélia Sapienza, Bertha Lutz (1894 – 1976), a naturalista e ornitóloga alemã Emilia Snethlage (1868-1929), a professora Heloisa Marinho (1903 – 1994), as médicas Herminia de Assis e Juana Lopes, as advogadas Maria Alexandrina Ferreira Chaves, Maria Ramalho e Myrthes de Campos (1875 – 1965); e Orminda Ribeiro Bastos (1899 – 1971), formada em Ciências Jurídicas.

Neste mesmo ano, Natércia fez a defesa do título eleitoral de Francisca de Gaya, que trabalhava como enfermeira em São João da Barra, mediante a procuração que lhe fora substabelecida por Bertha Lutz (1894 – 1976), presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a quem a senhora Gaya encarregaria da defesa dos seus direitos eleitorais.

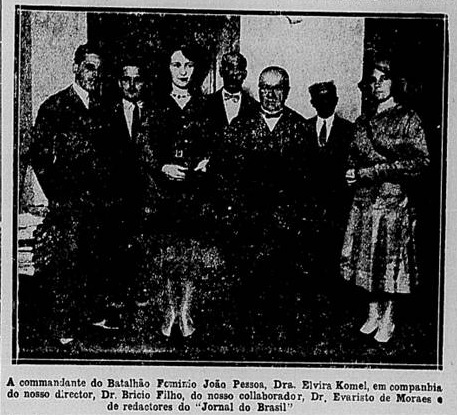

Em janeiro de 1931, em companhia da também advogada e sufragista Elvira Komel (1906 – 1932), Natércia participou no Rio de Janeiro de vários encontros para pleitear apoio à causa do voto feminino. Estiveram com o prefeito Adolpho Bergamini (1886 – 1945), com o ministro do Trabalho, Lindolpho Collor (1890 – 1942); com o ministro da Fazenda, José Maria Whitaker (1878 – 1970); com o ministro da Justiça e Assuntos Internos, Oswaldo Aranha (1894 – 1960); com o cardeal Sebastião Leme (1882 – 1942) e com o general Juarez Távora (1898 – 1975), além de terem visitado as redações de A Batalha, do Jornal do Brasil , de e de A Noite.

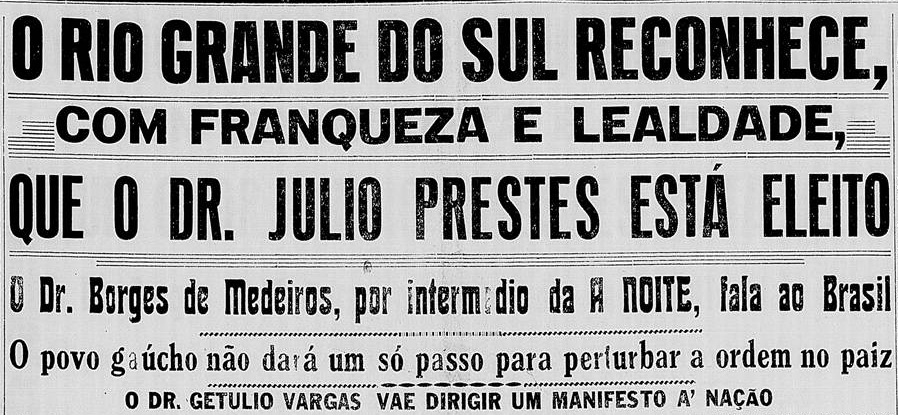

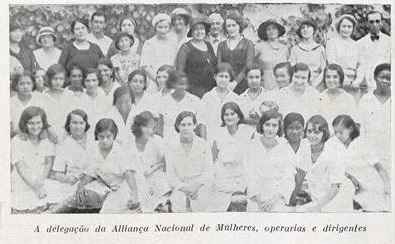

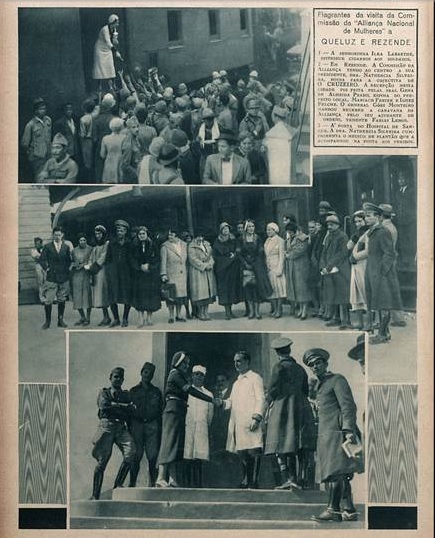

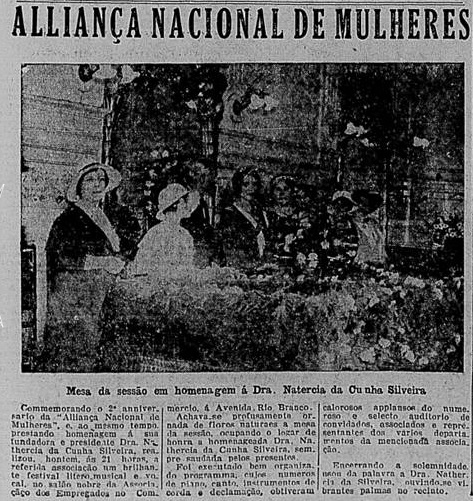

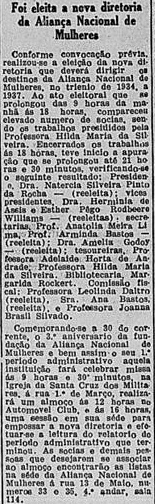

Devido a divergências com Bertha em relação a seu engajamento político e a sua participação em comícios da Aliança Liberal em apoio a Getulio Vargas (1882 – 1954) e João Pessoa (1878 – 1930), Natércia fundou, em 30 de janeiro de 1931, a Aliança Nacional de Mulheres, cujo objetivo principal era proporcionar proteção à mulher que trabalhava em todos os ramos de atividades, amparando-a na conquista de sua independência econômica. Por volta de 1932, a entidade contava com cerca de três mil sócias. Dentre as atividades da Aliança Nacional de Mulheres, destacavam-se a fiscalização das condições de trabalho das mulheres, o serviço de assistência jurídica e uma caixa de auxílio à mulher desamparada. Eram realizadas reuniões mensais nas quais temas relativos à legislação, à educação, ao trabalho e às artes eram contemplados. As associadas também faziam visitas a fábricas e a entidades de assistência social. Com o Estado Novo, decretado em 1937, foi extinta, mas Natércia continuou atuando no fórum do Rio de Janeiro.

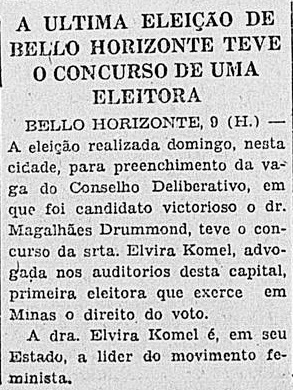

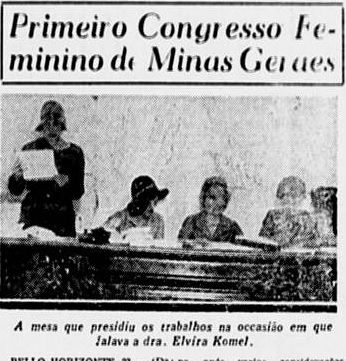

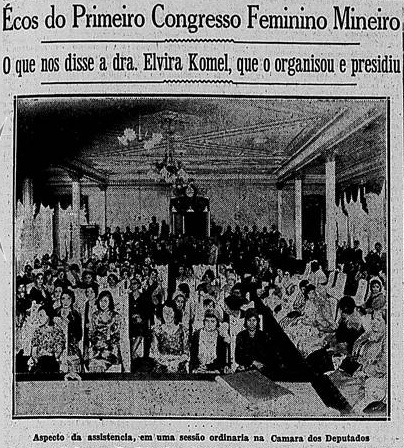

Em junho de 1931, Natércia foi a representante do Rio Grande do Sul no Segundo Congresso Internacional Feminista, promovido pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sob a orientação de Bertha Lutz (1894 – 1976); e vice-presidente do I Congresso Feminino Mineiro, em Belo Horizonte, presidido por Elvira Komel (1906 – 1932).

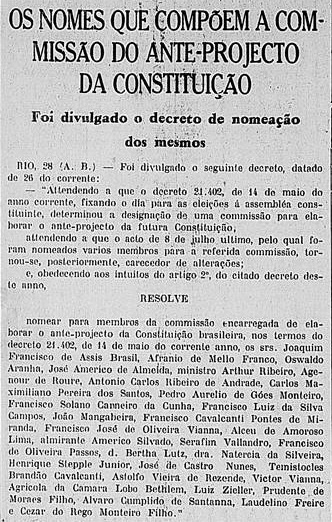

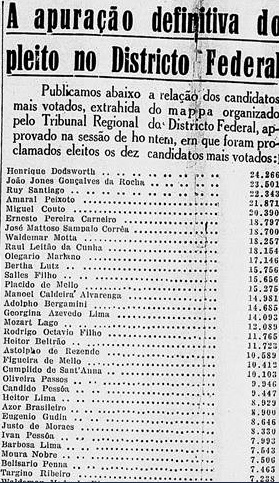

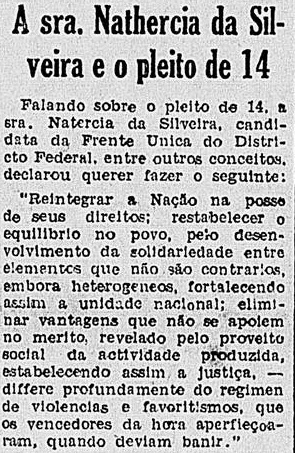

Em 1932, foi nomeada segunda adjunta do procurador do Conselho Nacional do Trabalho. O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932 instituiu o Código Eleitoral Provisório e reconheceu o direito de voto às mulheres. Ela e Bertha Lutz foram as únicas mulheres nomeadas para integrar a comissão para elaborar o anteprojeto da nova Constituição. Sempre esteve ligada à política: foi candidata à Assembleia Constituinte nas eleições de 1933; no ano seguinte, concorreu a vereadora pela Frente Única do Distrito Federal, quando elegeu-se suplente; e em 1945 e em 1950 foi candidata a deputada pelo Partido Libertador, integrante da coligação democrática que apoiava a União Democrática Nacional (UDN).

Ao longo de sua vida pessoal e profissional, sempre esteve ligada aos temas relativos aos direitos da mulher, ao trabalho, à educação e à assistência social. Em 1964, tornou-se a primeira mulher a ocupar a direção geral do Departamento Nacional do Trabalho (DNT), do qual pediu demissão, em 1966, após uma discussão com o então ministro do Trabalho, Walter Peracchi Barcelos (1907 – 1986), acerca de um projeto de decreto que, no seu entendimento, aniquilaria o movimento sindical portuário. Voltou à Procuradoria Geral do Trabalho, de onde se aposentou, em 1971, após ter ocupado cargos de relevância, tendo sido muito elogiada pelo então procurador-geral, Marco Aurélio Frates de Macedo, pelos dedicados e eficientes serviços prestados à Procuradoria não só por meio de eruditos pronunciamentos como também quando por diversas vezes assumiu sua chefia.

Foi casada de 1933 a 1972 com o médico e membro da Academia Brasileira de Medicina, Paulo Arthur Pinto da Rocha (1901 – 1972), com quem teve uma filha Velleda Maria (1938 – ).

Cronobiografia de Natércia da Cunha Silveira (1905 – 1993)

“Eu sou como o jequitibá da floresta, o machado que tentar derribar-me há de criar dentes”.

1905 – Natércia da Cunha Silveira nasceu em 14 de junho, em Itaqui, no Rio Grande do Sul, filha de Manoel da Cunha Silveira (18? – 1941), primeiro promotor público da comarca de Itaqui, juiz de Direito em Uruguaiana e membro do Partido Libertador do Rio Grande do Sul; e Maria da Conceição do Valle Cunha (18? – 1924). Além de Natércia, o casal teve mais cinco filhos: Demócrito, Cézar, Athalia, Hesione e Octacília

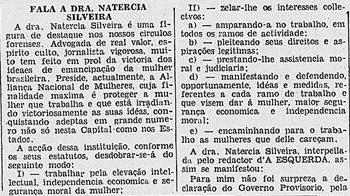

1923 – Sobre a atuação política de Natércia ainda na adolescência: “Ardorosa desde adolescente, desposou a causa libertadora, quando da Revolução de 1923. Foi um acontecimento para a vida dos Pampas os discursos com que Natércia da Silveira em nome da mulher gaúcha acolheu os generais Zeca Netto e Honório Lemes na sua chegada a Porto Alegre” (Correio da Manhã, 31 de janeiro de 1932, quarta coluna). Sobre Honório Lemes, escreveu, anos depois, o artigo O Leão do Caverá, publicado no jornal A Esquerda de 3 de outubro de 1931.

1924 – Falecimento de sua mãe, Maria da Conceição do Valle Cunha (18? – 1924).

Fazia parte da comissão do Centro dos Acadêmicos de Direito, em Porto Alegre, que iria promover a comemoração do aniversário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil.

Correio do Povo (RS), 23 de julho de 1924

Natércia, que neste ano completaria o curso da Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre enviou uma carta a Honório Lemes (1864 – 1930), oferecendo-se para advogar em sua defesa. Ele estava preso por ter apoiado a rebelião de jovens oficiais do Exército liderados por Luis Carlos Prestes (1898 – 1990) contra o governo do presidente Artur Bernardes (1875 – 1955). Ele respondeu aceitando a oferta da jovem advogada (O Estado do Paraná, 24 de novembro de 1925, quarta coluna).

1926 – Colou grau em Direito pela atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tornando-se a primeira mulher advogada do Rio Grande do Sul (A Noite (RJ), 11 de maio de 1926, quarta coluna).

Havia chegado há pouco no Rio de Janeiro e faria sua estreia em pouco tempo no juri da cidade. Foi entrevistada pelo O Paiz e falou sobre feminismo, direito de votos e educação (O Paiz, 5 de dezembro de 1926, segunda coluna).

1927 – Estreia de Natércia no Tribunal do Juri, no julgamento do réu Joaquim Bueno da Costa Cruz. acusado de ter atirado no dr. Annibal Bittencourt por ter convicção que ele era o responsável pela morte de sua irmã, esposa da vítima. Foi muito apreciada a atuação da jovem advogada (Correio da Manhã, 1º de julho de 1927, sexta coluna).

1928 – Como oradora, representante do sul, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), Natércia saudou Juvenal Lamartine de Faria (1874 – 1956), governador do Rio Grande do Norte, e patrono do voto feminino, que chegava ao Rio de Janeiro, a bordo do navio Almanzora. Na ocasião, estavam no cais, aguardando pelo governador, autoridades políticas, além de outras associadas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino como a bióloga Bertha Lutz (1894 – 1976) e a engenheira civil Carmen Portinho (1903 – 2001). A advogada Orminda Ribeiro Bastos (1899 – 1971), também da FBPF, saudou o governador como representante do Norte do país (O Paiz, 6 de maio de 1928; O Paiz, 7 de maio de 1928, última coluna).

Foi elogiado o talento oratório de Natércia durante uma discussão em torno do voto feminino com o senador Thomas Rodrigues, que ocorreu na leitura do parecer do senador Godofredo Vianna (1878 – 1944) contrário ao voto feminino no pleito do Rio Grande do Norte (O Imparcial (MA), 21 de maio de 1928, quarta coluna; Diário Nacional: A Democracia em Marcha, 23 de maio de 1928, primeira coluna).

Falou ao jornal Correio da Manhã sobre os direitos políticos da mulher (Correio da Manhã, 15 de junho de 1928).

Foi uma das associadas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que assinou uma moção em homenagem à presidente da entidade, Bertha Lutz (1894 – 1976), por sua atuação como líder do movimento feminista nacional (A Noite (RJ), 12 de dezembro de 1928, quarta coluna; O Paiz, 12 de dezembro de 1928, segunda coluna).

1929 – Seu escritório de advocacia ficava na rua Rodrigo Silva, nº 11, no Centro do Rio de Janeiro (Almanak Laemmert, 1929).

Em janeiro, foi uma das fundadoras da União Universitária Feminina, no Rio de Janeiro, que congregava mulheres com ensino superior em prol da defesa dos direitos femininos, sob a direção da engenheira civil Carmen Portinho (1903 – 2001). As outras foram a também engenheira civil Amélia Sapienza, a bióloga Bertha Lutz (1894 – 1976), a naturalista e ornitóloga alemã Emilia Snethlage (1868-1929), a professora Heloisa Marinho (1903 – 1994), as médicas Herminia de Assis e Juana Lopes, as advogadas Maria Alexandrina Ferreira Chaves, Maria Ramalho e Myrthes de Campos ( 1875 – 1965); e Orminda Ribeiro Bastos (1899 – 1971), formada em Ciências Jurídicas (A Noite, 14 de janeiro de 1929, O Imparcial, 15 de janeiro de 1929, primeira coluna; Gazeta de Notícias, 15 de janeiro de 1929, quarta coluna; A Noite, 5 de abril de 1930, primeira coluna; Manchete, 30 de janeiro de 1971).

Natércia fez a defesa do título eleitoral de Francisca de Gaya, que trabalhava como enfermeira em São João da Barra, mediante a procuração que lhe fora substabelecida pela dra. Bertha Lutz (1894 – 1976), presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a quem a senhora Gaya encarregaria da defesa dos seus direitos eleitorais (Correio da Manhã, 25 de janeiro de 1929, quarta coluna; O Imparcial, 26 de janeiro de 1929, terceira coluna; Gazeta de Notícias, 26 de janeiro de 1929, terceira coluna; O Paiz, 3 de fevereiro de 1929).

Visitou na Casa de Detenção, Maria da Silva Bastos, que havia assassinado o marido que a abandonara, deixando ela e os filhos na penúria (Crítica (RJ), 11 de dezembro de 1928; Crítica (RJ), 20 de março de 1929, terceira coluna).

Integrava a Comissão Feminina em apoio à Cruzada na Cooperação na Extinção da Febre Amarela. Em uma reunião, foi uma das escolhidas de fazer propaganda da causa em programas de rádio (O Paiz, 24 de abril de 1929, terceira coluna; Gazeta de Notícias, 28 de abril, quinta coluna; Diário Carioca, 28 de abril de 1929, quinta coluna).

A advogada sergipana Maria Rita Soares de Andrade (1904 – 1998), em uma reunião da União Universitária Feminina fez um discurso no qual defendia que a entidade deveria mobilizar a opinião pública em prol da valorização da formação intelectual da mulher brasileira. Foi formada uma comissão cujas integrantes eram, além de Natércia, Bertha Lutz (1894 – 1976) e Amélia Sapienza, para estudar o assunto e redigir um apelo aos pais no sentido de estimular o estudo das mulheres (Jornal do Brasil, 1º de novembro de 1929, quarta coluna). Maria Rita Soares de Andrade tornou-se, em 1967, a primeira juíza federal brasileira.

Foi designada pela União Universitária Feminina, da qual era secretária, a convite da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, para falar em um programa da Rádio Club. Em pauta, o estímulo das famílias à cultura superior de suas filhas (A Noite (RJ), 14 de dezembro de 1929, quinta coluna; O Paiz, 14 de abril de 1929, quinta coluna).

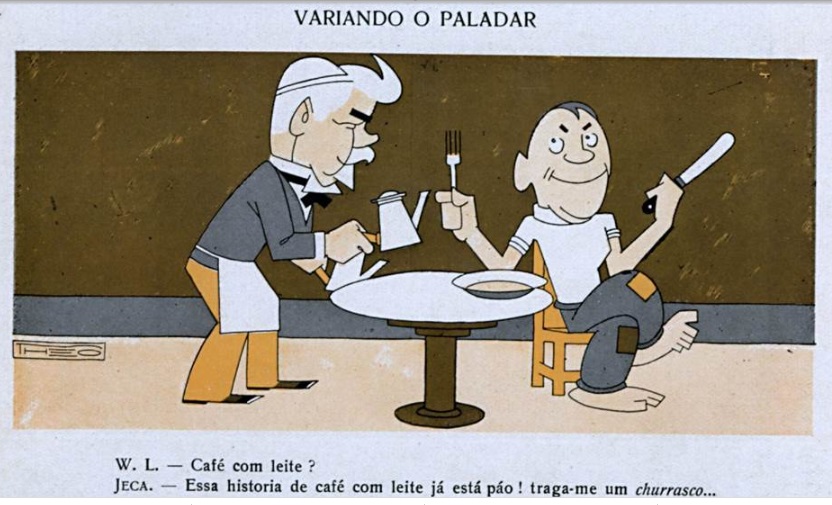

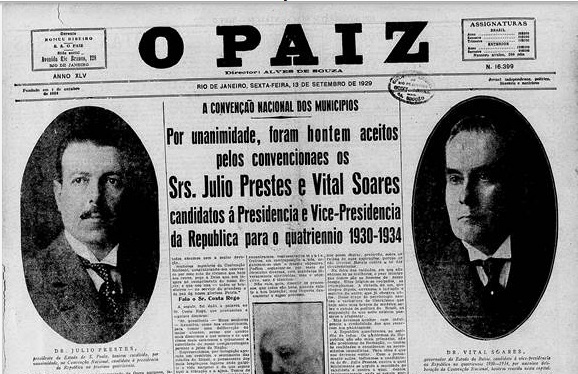

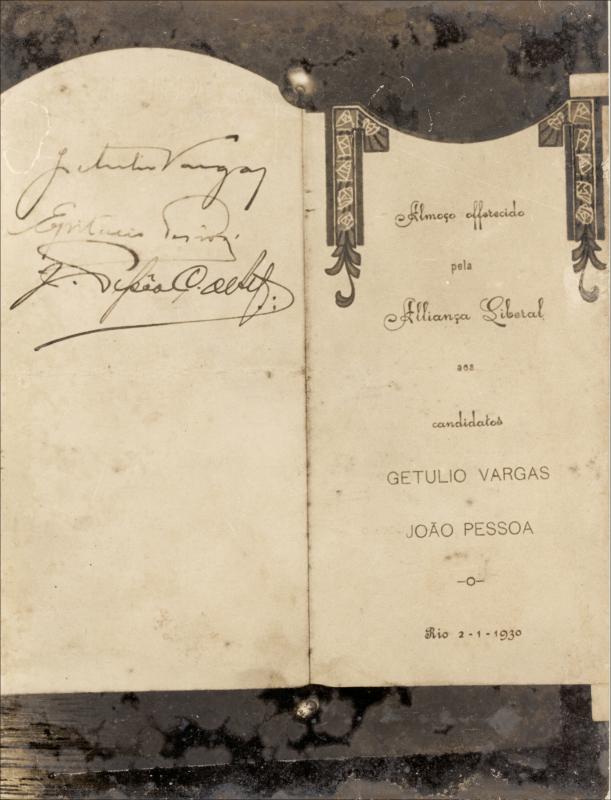

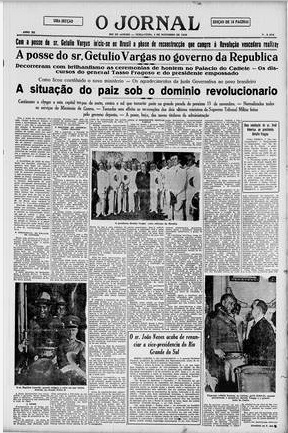

Participou de comícios da Aliança Liberal em apoio a Getulio Vargas (1882 – 1954) e João Pessoa (1878 – 1930), nas escadarias do Palácio Tiradentes. Falando “em nome da mulher brasileira arrancou delirantes aplausos da massa popular”. Na ocasião também discursaram os deputados Plinio Casado, Marry Junior, Nelson Senna, Adolpho Bergamini e Cândido Pessoa (Diário Carioca, 21 de dezembro de 1929, segunda coluna; Diário Nacional, 21 de dezembro de 1929, segunda coluna; Estado do Rio Grande, 21 de dezembro de 1929; O Jornal, 22 de dezembro de 1929, sétima coluna; A Razão, 27 de dezembro de 1929; O Rebate (AC), 29 de dezembro de 1929, quarta coluna). A feminista Bertha Lutz (1894 – 1976), da Fundação Brasileira pelo Progresso Feminino, não concordou com a atitude de Natércia que, na sua opinião, poderia comprometer a luta pelo voto feminino (O Jornal, 16 de julho de 1932, terceira coluna).

Foi publicada uma entrevista em que Natércia manifestava sua posição política em apoio à Campanha Liberal (A Batalha (RJ), 26 de dezembro de 1929).

Fez parte da equipe inicial de advogados da escritora Sylvia Serafim Thibau (1902 – 1936), que assassinou o jornalista Roberto Rodrigues (1906 – 1929), na redação do jornal a Crítica, em 26 de dezembro de 1929. O estopim do crime foi a publicação na primeira página do jornal da notícia do pedido de seu desquite do médico João Thibau Júnior, com quem Syvia tinha dois filhos, acompanhado de um desenho. O jornal a acusava de estar tendo um caso com o médico Manuel Dias de Abreu (1894 – 1962), futuro inventor da abreugrafia.

Sylvia foi ao jornal armada, atrás do editor Mário Rodrigues ( 1885 – 1930), que não estava na redação. Sylvia acabou atirando em Roberto, filho do editor. O futuro escritor Nelson Rodrigues (1912 – 1980), irmão da vítima, então com 17 anos, testemunhou o assassinato, fato que influenciou fortemente sua obra literária. Seu julgamento, em 22 de agosto de 1930, presidido pelo juiz Margarino Torres (1892 – 1942), foi o primeiro no país a ser transmitido ao vivo pelo rádio. O promotor foi Max Gomes de Paiva e o advogado de defesa, Clóvis Dunshee de Abranches. A ré foi absolvida por 5 votos a 2. Anos depois, em 27 de abril de 1936, Sylvia, que era filha de Augusto Serafim, auxiliar de Oswaldo Cruz (1872 – 1917), se suicidou (O Jornal, 27 de dezembro de 1929, primeira coluna; O Jornal, 28 de dezembro de 1929, primeira coluna; A Crítica, 28 de dezembro de 1929; Gazeta de Notícias, 28 de dezembro de 1929, sétima coluna; A Batalha, 10 de janeiro de 1930, última coluna; Jornal do Brasil, 12 de janeiro de 1930, terceira coluna; A Batalha, 8 de abril de 1930; Diário Nacional: A Democracia em Marcha, 30 de abril de 1930, segunda coluna; Crítica, 23 de agosto de 1930; O Jornal, 23 de agosto de 1930).

1930 – No Hotel Glória, foi comemorado com um almoço o primeiro ano da fundação da União Universitária Feminina com a presença de Carmen Portinho (1903 – 2001), Natércia da Cunha Silveira, Amélia Sapienza, Mary Corbett, “Master of Arts”, Srta Gutrie, as estudantes de engenharia Elza Pinho, Renée Rocques e Sylvia Vacanni (Jornal do Brasil, 14 de janeiro de 1930, primeira coluna; O Paiz, 13 e 14 de janeiro de 1930, segunda coluna).

Esteve presente na missa de Ação de Graças realizada na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro em homenagem ao aniversário do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa (1865 – 1942) (Jornal do Commercio, 24 de maio de 1930, segunda coluna).

Natércia estreou na Tribuna Popular, defendendo Waldemar Ferreira da Silva, acusado de assassinato. Com sua argumentação, considerada segura, muita calma e de grande oportunidade, conseguiu a desclassificação do delito para ferimentos leves, o que foi aceito. O juiz Magarino Torres havia a nomeado para a defesa porque o réu, sentenciado a sete meses e 15 dias de prisão, era pobre (Diário de Notícias, 1º de julho de 1930, terceira coluna)

Durante uma seção do Instituto dos Advogados constou do expediente a proposta da inclusão da dra. Natércia como membro efetivo da entidade (Jornal do Commercio, 25 de julho de 1930, terceira coluna).

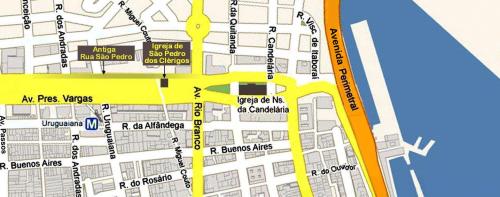

Natércia declarou-se muito comovida com a morte de João Pessoa (1878 – 1930) e compareceu à missa de sétimo dia, celebrada na Igreja da Candelária (A Batalha, 29 de julho de 1930, penúltima coluna; O Jornal, 2 de agosto de 1930, terceira coluna). João Pessoa era governador da Paraíba e candidato à vice-presidência na chapa de Getulio Vargas (1882 – 1954). Foi assassinado, em 26 de julho de 1930, no Recife, pelo jornalista João Duarte Dantas (888 – 1930), seu adversário político. A polícia da Paraíba, sob o governo Pessoa, invadiu o escritório de Dantas e, além de outras coisas, apoderou-se de cartas íntimas entre ele e a professora e poetisa Anaíde Beiriz (1905 – 1930). O crime é considerado o estopim da Revolução de 30. As últimas fotos de João Pessoa foram produzidas pouco antes de sua morte no ateliê do fotógrafo Louis Piereck (1880 – 1931).

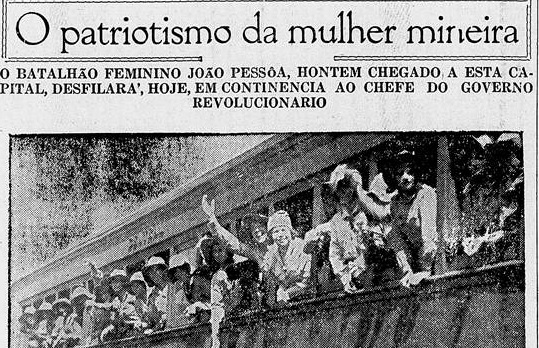

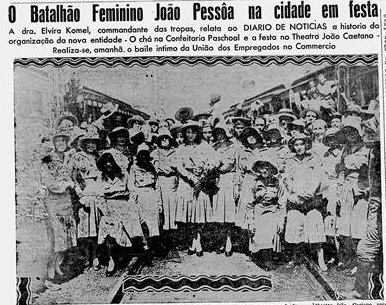

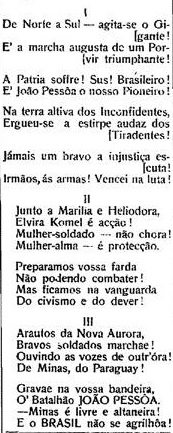

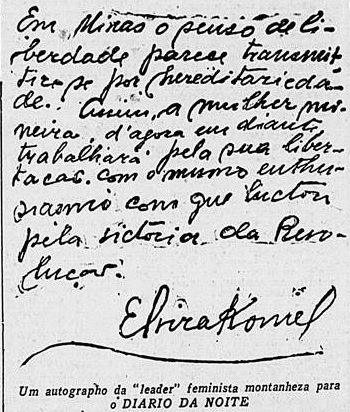

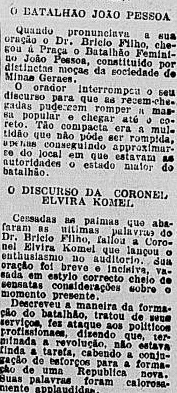

O Diário de Notícias publicou uma grande reportagem com diversas fotografias sobre o Batalhão Feminino João Pessoa, dirigido pela feminista mineira Elvira Komel (1906 -1932), no Hotel Magnífico. Em uma das fotografias, Natércia encontra-se ao lado do jornalista Hugo Auler. O Batalhão participou, com grande sucesso, do desfile do dia 15 de novembro (Diário de Notícias, de 18 de novembro de 1930).

Publicação do artigo Jury e jurados, de autoria de Natércia (A Esquerda, 3 de dezembro de 1930, última coluna).

No Tribunal do Juri atuou como advogada de defesa de João Batista de Souza, acusado pelo assassinato de João de Souza Breves (O Jornal, 24 de dezembro de 1930, primeira coluna).

1931 – Em janeiro, em companhia da também advogada e sufragista Elvira Komel (1906 – 1932), Natércia participou no Rio de Janeiro de vários encontros para pleitear apoio à causa do voto feminino (A Razão, 14 de fevereiro de 1931, segunda coluna; Vida Doméstica, fevereiro de 1931).

Fizeram visitas ao prefeito Adolpho Bergamini (1886 – 1945), às redações de A Batalha, do Jornal do Brasil , de O Jornal e de A Noite. Na manchete da notícia da visita neste último jornal foram classificadas como “Duas batalhadoras do ideal feminista, no Brasil” (A Batalha, 16 de janeiro de 1930, última coluna; A Noite, 17 de janeiro de 1931).

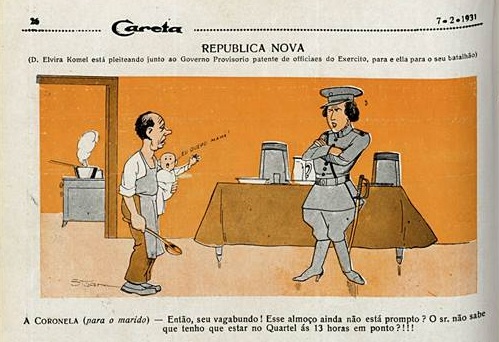

Encontraram-se com o então ministro do Trabalho, Lindolpho Collor (1890 – 1942), para pleitear a igualdade de direitos entre os sexos reivindicando para as mulheres o direito ao voto e as honras militares de oficiais do Exército (Diário da Noite, 13 de janeiro de 1931, quarta coluna; Jornal do Brasil, 14 de janeiro de 1931, primeira coluna).

Publicação de uma reportagem sobre o encontro de Elvira Komel e Natércia da Silveira com o Barão de Itararé, alcunha de Aparicio Torelly (1895 – 1971), dono do semanário humorístico A Manha (A Manha, 16 de janeiro de 1931).

Durante sua estadia no Rio de Janeiro, Elvira e Natércia encontraram-se também com o ministro da Fazenda, José Maria Whitaker (1878 – 1970), com o cardeal Sebastião Leme (1882 – 1942) e com o general Juarez Távora (1898 – 1975), no Rio de Janeiro (A Notícia (SC), 20 de janeiro de 1931, quarta coluna; Eu vi, 21 de janeiro de 1931; A Notícia (SC), 22 de janeiro de 1931, segunda coluna; O Combate (MA), 3 de março de 1931).

Natércia da Silveira e Elvira Komel encontraram-se com a Delminda Aranha, mulher de Oswaldo Aranha (1894 – 1960), então ministro da Justiça e Assuntos Internos, para conversar sobre direitos políticos das mulheres na organização da constituinte. Já haviam estado com o próprio ministro, em janeiro (O Estado de Florianópolis, 15 de janeiro de 1931, primeira coluna; O Dia (PR), 11 de fevereiro de 1931, última coluna).

Por divergir de Bertha Lutz (1894 – 1976) em relação a questões de engajamento partidário, Natércia fundou a Aliança Nacional de Mulheres, no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1931. A entidade era mobilizada pelo tema do trabalho e foi registrada em 7 de março do mesmo ano.

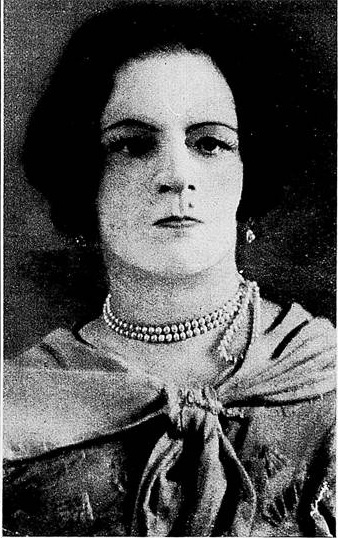

A própria Natércia estruturou um projeto de atendimento voluntário, como advogada, para aconselhamento jurídico. Em seguida, médicas associadas também dedicavam um tempo para consultas gratuitas. Abaixo reportagem sobre a nova associação com fotografias de Natércia, presidente da entidade, da médica Herminia de Assis e da professora catedrática Esther Pego Rodbeere Williams, vice-presidentes; da advogada Maria Alexandrina Ferreira Chaves e da médica Amélia de Godoy, secretárias; e da engenheira civil Amélia Sapienza, tesoureira. Também faziam parte da diretoria da Aliança Nacional de Mulheres, e como tesoureira, a funcionária pública Sara Muniz Freire. /Pouco tempo depois, a escritora e jornalista Rachel Prado (1891 – 1943) foi convidada para dirigir um dos departamentos da associação. A sede provisória ficava na avenida Rio Branco, nº 33, quarto andar, sala 16. Ao longo do ano, Natércia e diversas associadas visitaram vários bairros do Distrito /federal, divulgando as propostas da Aliança Nacional de Mulheres (Correio da Manhã, 20 de fevereiro de 1931, quinta coluna; Diário Carioca, 21 de fevereiro de 1931, quinta coluna; O Estado (SC), 25 de fevereiro de 1931, quinta coluna; A Noite, 18 de março de 1931; A Esquerda, 23 de março de 1933; Diário de Notícias, 2 de abril de 1931, sexta coluna; Gazeta de Notícias, 1º de dezembro de 1935, terceira coluna).

Sobre a Aliança Nacional de Mulheres, Lindolfo Collor (1890 – 1942), ministro do Trabalho, escreveu à Natércia: “O concurso da associação, cujos delineamentos estatutários visam o amparo da mulher que trabalha será na obra que esboçamos e começamos a realizar, por certo notável, preenchendo, assim, com o esforço louvável de suas diretoras, uma das partes de nosso programa revolucionário” (Correio da Manhã, 26 de fevereiro de 1931, sétima coluna).

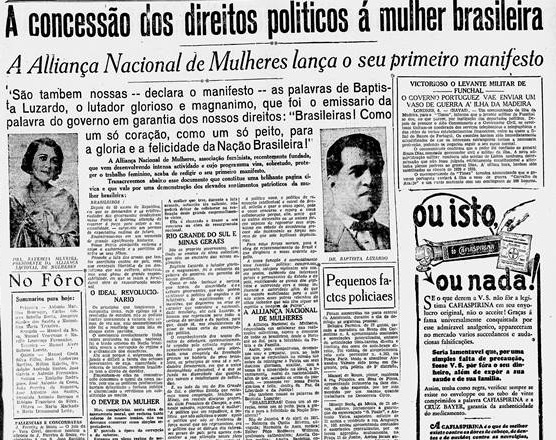

Após o pronunciamento do gaúcho Batista Luzardo (1892 – 1982), em Caxambu, no qual explicitou o pensamento do chefe do Governo Provisório, Getulio Vargas (1882-1954), sobre os direitos políticos das mulheres, em nome da Aliança Nacional de Mulheres, Natércia enviou telegramas ao orador, a Getulio Vargas e ao ministro Joaquim Francisco Assis Brasil (1857 – 1938), chefe do Partido Libertador (Correio da Manhã, 11 de março de 1931, segunda coluna).

Foi uma das feministas que participou da enquete promovida pelo jornal A Esquerda sobre o voto feminino e a Constituinte (A Esquerda, 13 de março de 1931).

Uma comissão de senhoras das associações femininas do Rio de Janeiro, dentre elas, Natércia, visitou as dependências médicas e esportivas da Light (Sino Azul, março de 1931; O Jornal, 19 de março de 1931, segunda coluna; A Esquerda, 19 de março de 1931, terceira coluna).

Resposta de Natércia à enquete “Deve a mulher ser guerreira ou pacifista?”, promovida pelo jornal A Esquerda: “Sou pela paz, desde que essa paz não repouse no aviltamento de uma raça e não macule uma nacionalidade” (A Esquerda, 24 de março de 1931).

Natércia e Hemínia de Assis foram visitar uma fábrica onde haviam sido informadas que as moças trabalhavam em péssimas condições (A Batalha, 25 de março de 1931, terceira coluna).

Foi a oradora, representando a Aliança Nacional de Mulheres, no desembarque do chefe da Polícia do Distrito Federal, o gaúcho Batista Luzardo (1892 – 1982), paladino ardoroso dos direitos femininos, no Rio de Janeiro. Da diretoria da associação, também estiveram presentes ao evento Maria Alexandrina Ferreira Chaves, Isolina Becker de Segadas Vianna e Amélia Sapienza (A Esquerda, 31 de março de 1931; A Batalha, 31 de março de 1931, quarta coluna; A Esquerda, 1º de abril de 1931).

Enquanto a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino afastava de seu programa as questões políticas e religiosas, a Aliança Nacional de Mulheres queria a participação ativa na vida política brasileira política de renovação intelectual e moral para a obra de rejuvenescimento da pátria. O primeiro manifesto da Aliança Nacional de Mulheres foi irradiado em 12 de abril de 1931 (A Batalha, 7 de abril de 1931; Jornal do Recife, 11 de abril de 1931, sexta coluna).

Em sua sede provisória, no Edifício do Liceu de Artes e Ofícios, realizou-se uma reunião da Aliança Nacional de Mulheres com a presença de várias associadas. ficou estabelecido que a entidade promoveria conferências de instrução, educação e orientação das mulheres sobre educação moral e cívica, educação higiênica, educação associativa e cooperativa, educação econômica tanto individual como doméstica, educação artística e educação política, versando sobre direitos civis e políticos, orientando o critério de seleção eleitoral. Natércia agradeceu a diversas lojas comerciais por ajudarem a Aliança e informou que a associação se pronunciaria sobre a reforma da legislação. Tratou também do programa de alfabetização das sócias e ressaltou que o atendimento médico e jurídico às mesmas seria totalmente grátis (Diário da Noite, 2 de maio de 1931, penúltima coluna; Diário de Notícias, 5 de maio de 1931).

Na agência da Prefeitura de Campo Grande, a Aliança Nacional de Mulheres iniciou uma série de visitas com o objetivo de propagar as ideias e iniciativas da associação (Jornal do Brasil, 19 de maio de 1931, segunda coluna).

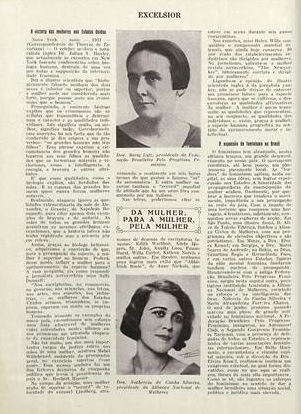

Fotografias de Bertha Lutz (1894 – 1976) e de Natércia ilustraram uma reportagem sobre a expansão do feminismo no Brasil (Excelsior, julho de 1931).

Foi a representante do Rio Grande do Sul no Segundo Congresso Internacional Feminista, promovido pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sob a orientação de Bertha Lutz (1894 – 1976) (O Jornal, 19 de junho de 1931, primeira coluna).

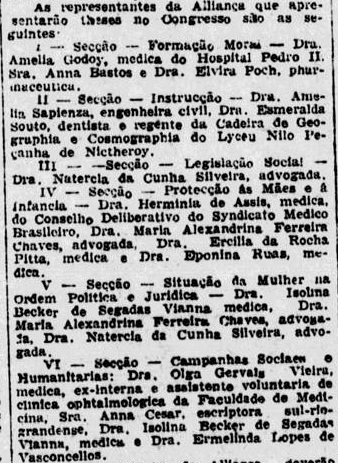

Foi a vice-presidente, em junho de 1931, do I Congresso Feminino Mineiro, em Belo Horizonte, presidido por Elvira Komel (1906 – 1932). Foi publicada a programação do evento (Excelsior, junho de 1931). Durante o evento, representantes de municípios mineiros, do Espírito Santo, de Goiás, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, e da Aliança Nacional de Mulheres, fundada por Natércia da Silveira, discutiram questões acerca da emancipação da mulher. A Além de Natércia, a Aliança foi representada pelas médicas Herminia de Assis, membro do Conselho Deliberativo do Sindicato Médico Brasileiro; Amélia de Godoy, do Hospital Pedro II; Isolina Becker de Segadas Vianna, Olga Gervais Vieira, ex-interna e assistente voluntária da clínica oftalmológica da Faculdade de Medicina; Ermilinda Lopes de Vasconcelos, primeira médica formada no Brasil; Ercilia Rocha Pitta e Eponina Rua. Também integravam a comitiva da associação Esmeralda Souto, dentista e regente da cadeira de Geografia e Cosmografia do Liceu de Humanidades Nilo Peçanha, em Niterói; a advogada Maria Alexandrina Pereira Chaves; a escritora e jornalista Anna César, membro da Associação Brasileira de Imprensa; a professora Joanna Brasil Silvado, a farmacêutica Elvira Roch e a engenheira civil Amélia Sapienza. Natércia foi também representante dos jornais A Batalha e A Esquerda, no congresso e, a pedido de José Antônio Flores da Cunha (1880 – 1959, governador do Rio Grande do Sul, representou o estado no evento. Na ocasião, foi aprovada unanimemente uma moção de apoio ao governo revolucionário (A Batalha, 5 de junho de 1931, quarta coluna; Correio da Manhã, 6 de junho de 1931, primeira coluna; A Batalha, 20 de junho de 1931, penúltima coluna; Correio da Manhã, 23 de junho de 1931, terceira coluna; Diário de Notícias, 23 de junho de 1931, quarta coluna; Correio da Manhã, 30 de junho de 1931, sétima coluna; A Esquerda, 7 de julho de 1931, quinta coluna; Diário da Noite, 31 de julho de 1931, quarta coluna; Diário Carioca, 14 de agosto de 1931, última coluna).

O governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, enviou a Natércia um telegrama a felicitando por sua participação brilhante no I Congresso Feminino Mineiro (A Batalha, 2 de julho de 1931, segunda coluna).

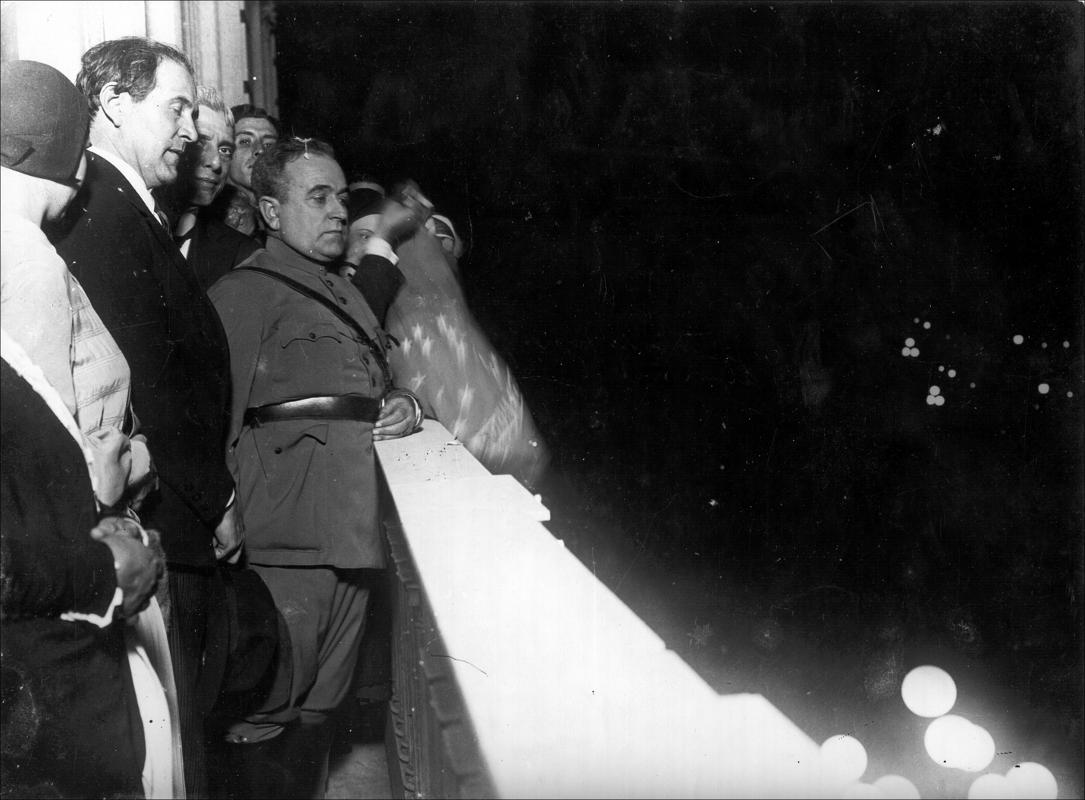

Ela e Bertha Lutz (1894 – 1976) foram algumas das representantes do II Congresso Internacional Feminista recebidas, no Palácio do Catete, por Getulio Vargas (1882 – 1954), chefe do Governo Provisório (Diário de Notícias, 17 de julho de 1931, segunda coluna).

Foi auxiliar de acusação no julgamento de Sidney da Rocha Sampaio, acusado de assassinato (A Noite, 6 de agosto de 1931, quarta coluna).

Foi recebida no Palácio do Catete por Getulio Vargas (1882 – 1954) (Correio da Manhã, 21 de agosto de 1931, quarta coluna).

O Ministério da Educação remeteu ao diretor geral do Departamento de Ensino os decretos já referendados que nomearam Adelaide Bastos Tornaghi e Natércia para exercer em comissão as funções de inspetoria em estabelecimentos de ensino secundário no Distrito Federal. Amélia Sapienza, tesoureira da Aliança Nacional de Mulheres, exerceria as mesmas funções em São Paulo (O Jornal, 5 de setembro de 1931, primeira coluna).

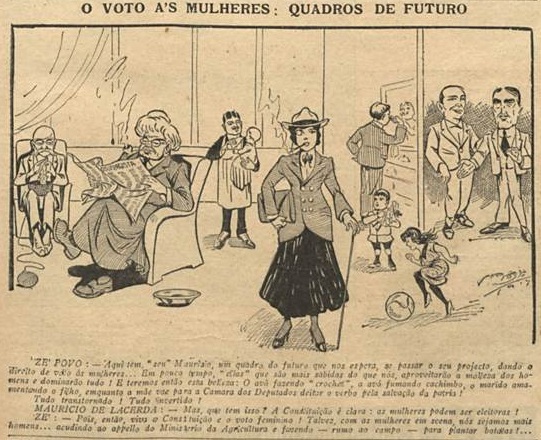

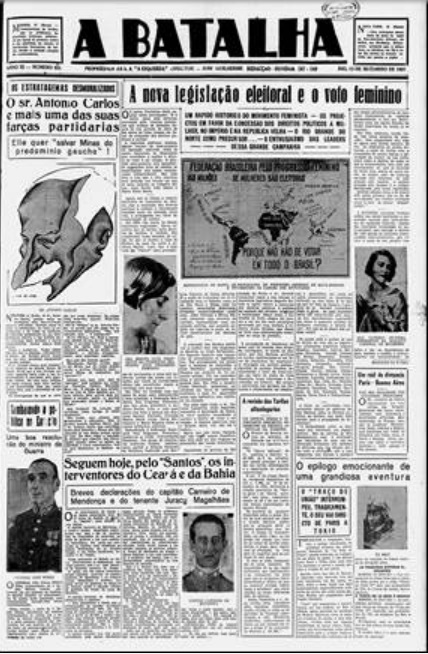

Publicação de uma reportagem intitulada A nova legislação eleitoral e o voto feminino, com a história do movimento feminista no Brasil, onde a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, dirigido por Bertha Lutz (1894 – 1976), a União Universitária Feminina e a Aliança Nacional de Mulheres, presidida por Natércia foram citadas como importantes iniciativas para a emancipação da mulher no país. Na matéria foi publicado também a lista dos países onde as mulheres já possuíam direito ao voto e comentada a liderança do Rio Grande do Norte na concessão de direitos políticos às mulheres, por intermédio do governador Juvenal Lamartine. Foi transcrito também o discurso proferido por Ruy Barbosa (1849 – 1923) no Teatro Lyrico em apoio à causa feminina (A Batalha, 13 de setembro de 1931).

Como presidente da Aliança Nacional de Mulheres, Natércia da Silveira anunciou a presença de Elvira Komel na reunião da entidade. Na ocasião, Elvira foi saudada pela professora paraense Adélia de Lacerda (Correio da Manhã, 2 de outubro de 1931, sétima coluna).

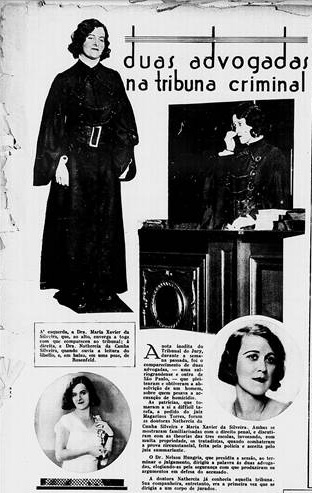

Duas advogadas, a paulista Maria Xavier da Silveira e Natércia atuaram em conjunto no Tribunal do Juri e conseguiram a absolvição do réu Chrispim do Nascimento, acusado de assassinato (Diário de Notícias, 26 de novembro de 1931, penúltima coluna; A Noite Ilustrada, 2 de dezembro de 1931; O Cruzeiro, 12 de dezembro de 1931).

Natércia e outras associadas da Aliança Nacional de Mulheres fizeram uma visita ao Instituto Nacional de Surdos-Mudos (Diário de Notícias, 1º de dezembro de 1931, última coluna). Na reunião mensal da associação, ocorrida no dia seguinte, Natércia revelou que havia pedido a Getulio Vargas a criação de uma seção feminina no instituto (Correio da Manhã, 2 de dezembro de 1931, segunda coluna).

Participou, no Beira-Mar Cassino, de uma homenagem a João Neves da Fontoura (1887 – 1963), que havia lançado em Porto Alegre uma campanha em prol da convocação da Constituinte (Diário Carioca, 26 de dezembro de 1931, quinta coluna).

Foi realizada a última reunião mensal do ano da Aliança Nacional de Mulheres na qual foi feito um balanço muito positivo da associação ao longo de 1931 (Correio da Manhã, 1º de janeiro de 1932, quarta coluna).

1932 – Foi nomeada segunda adjunta do procurador do Conselho Nacional do Trabalho (Jornal do Brasil, 21 de janeiro de 1932, quinta coluna; Diário de Notícias, 24 de janeiro de 1932, segunda coluna).

Publicação de uma reportagem com um balanço do primeiro ano de existência da Aliança Nacional de Mulheres (Correio da Manhã, 31 de janeiro de 1932, quarta coluna).

Na reunião comemorativa do primeiro ano da Aliança Nacional de Mulheres, Natércia propôs a criação da Caixa de Auxílio à Mulher Desamparada (Correio da Manhã, 4 de fevereiro de 1932, quarta coluna).

O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932 instituiu o Código Eleitoral Provisório e reconheceu o direito de voto às mulheres.

No Automóvel Clube, realização de um almoço em homenagem a Natércia (Para Todos, 27 de fevereiro de 1932).

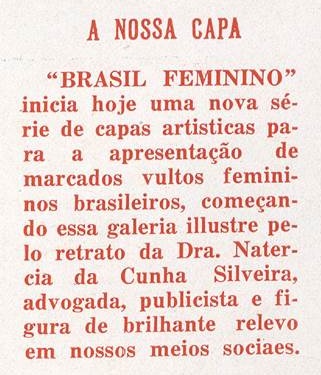

Foi entrevistada por Branca de Castro para a revista Brasil Feminino, de março de 1932.

Requereu sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e foi requisitado, assim como a outros requerentes, que ela explicasse a diversidade entre sua assinatura e o nome com o qual figurava na relação do registro da Corte de Apelação (O Jornal, 13 de março de 1932, segunda coluna).

Na reunião mensal da Aliança Nacional de Mulheres, a primeira realizada após a promulgação da lei eleitoral concedendo o voto à mulher, decidiu-se o envio de uma moção para Getulio Vargas e para Maurício Cardoso (1888 – 1938), ministro da Justiça, como uma demonstração do júbilo da associação (Correio da Manhã, 1º de abril de 1932, sexta coluna).

Ela e uma comissão da Aliança Nacional de Mulheres foram visitar os Grandes Laboratórios Farmacêuticos (Brasil Feminino, maio de 1932).

Na reunião mensal da Aliança Nacional de Mulheres, foi anunciada a criação do Departamento de Professoras, que seria instalado em breve e dirigido por Maria do Carmo Vidigal (Correio da Manhã, 4 de maio de 1932, última coluna).

Participou no Salão da Sociedade Riograndense, onde todo o alto mundo carioca estava reunido, da leitura do livro Migalhas, da poetisa gaúcha e diretora da revista Brasil Feminino, Iveta Ribeiro (1886 – 1962), seguido por uma apresentação de declamação e canto de Zoraide Aranha (Revista da Semana, 25 de junho de 1932).

Na reunião mensal da Aliança Nacional de Mulheres, foi anunciada a instalação do Departamento Eleitoral , a cargo da professora Adelaide Horta de Andrade, a quem as sócias deveriam se dirigir para questões de alistamento eleitoral (Correio da Manhã, 3 de junho de 1932, última coluna).

Foi enviado a Getulio Vargas uma carta indicando Natércia para a comissão para elaborar o anteprojeto da nova Constituição “não só por seus serviços à causa da mulher e da Revolução Brasileira como por ser possuidora da necessária cultura científica para essa missão“(República (SC), 17 de junho de 1932, terceira coluna).

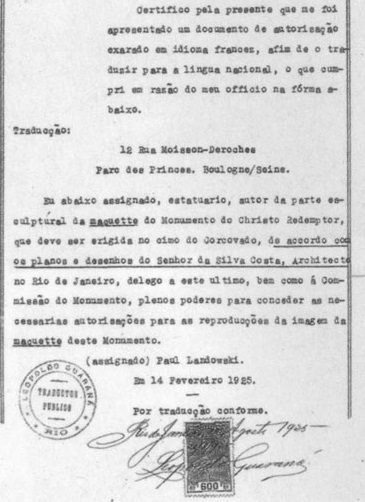

Natércia, na época adjunta do Procurador Geral do Conselho Nacional do Trabalho, foi indicada pela Aliança Nacional de Mulheres, por ofício ao Ministro da Justiça, Francisco Campos, em 24 de junho de 1932, para integrar a comissão para elaborar o anteprojeto da nova Constituição. O documento foi assinado por sua vice-presidente, Herminia de Assis, fazendo referência à sua representatividade de 1.900 mulheres (corpo de sócias de médicas, advogadas, engenheiras, professoras, escritoras, funcionárias públicas, empregadas do comércio, operárias e domésticas), para inclusão de uma representante feminina na Comissão:

“Para esta missão indicamos a Dra. Natércia da Cunha Silveira, Advogada e adjuncto do Procurador Geral do Conselho Nacional do Trabalho. Pelos seus serviços á causa da mulher brasileira e á Revolução, pela sua cultura solida, que a impoz em nosso meio social, apresenta ella as credenciaes necessárias para o encargo. Nossa representação conta elemento de todas as classes sociaes: medicas, advogadas, engenheiras, professoras, escriptoras, funcionarias publicas, empregadas no comercio, operarias e domesticas“.

A escritora Ilka Labarthe (? – 1975) proferiu a palestra A incorporação da mulher proletária na sociedade durante a reunião da Aliança Nacional de Mulheres, presidida pelo embaixador do México, A. Reys. A escritora também lançou a candidatura de Natércia para integrar a comissão para elaborar o anteprojeto da nova Constituição.(A Noite, 1º de julho de 1932, última coluna).

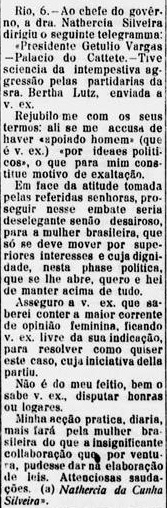

Outro ofício da Aliança, de 7 de julho de 1932, elaborado após uma assembleia com mais de três mil mulheres do Rio de Janeiro, com a assinatura de 348 mulheres, foi encaminhado a Getulio Vargas, com a indicação de Natércia. Bertha Lutz (1894 – 1976), da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e Carmen Portinho (1903 – 2001), pela União Universitária Feminina, também foram indicadas, o que causou um impasse. Entre Bertha Lutz (1894 – 1976) e Natércia houve um conflito aberto. A mineira Elvira Komel, a pernambucana Martha de Hollanda, presidente da Cruzada Feminina Brasileira, e a escritora Ilka Labarthe (? – 1975)apoiaram a indicação de Natércia, que escreveu a Getulio Vargas, retirando sua candidatura, após saber de uma intempestiva agressão pelas partidárias da sra. Bertha Lutz. Dias depois, a professora Adelaide Horta de Andrade entregou, em nome da Aliança, uma moção a Getulio, afirmando que as afiliadas da entidade continuavam a desejar unanimemente a nomeação de Natércia. Sua amiga, Maria do Patrocínio Oliveira, lembrou que toda vez que contavam a Natércia alguma maquinação da inveja e do despeito ela falava o ditado: “Eu sou como o jequitibá da floresta, o machado que tentar derribar-me há de criar dentes” (Correio da Manhã, 2 de julho de 1932, sexta coluna; A Batalha, 3 de julho de 1932; Correio da Manhã, 5 de julho de 1932, segunda coluna; Diário de Notícias, 5 de julho de 1932, penúltima coluna; A Batalha, 6 de julho de 1932; Correio da Manhã, 9 de julho de 1932, sexta coluna; O Radical, 9 de julho de 1932, primeira coluna; A Gazeta(SP), 9 de julho de 1932, quarta coluna; Correio da Manhã, 13 de julho de 1932, quarta coluna).

Finalmente, Natércia foi nomeada para integrar a comissão para elaborar o anteprojeto da nova Constituição, fato comemorado na Confeitaria Paschoal. Bertha Lutz (1894 – 1976) também foi indicada (Correio da Manhã, 14 de julho de 1932, terceira coluna; Correio da Manhã, 19 de julho de 1932, primeira coluna; Brasil Feminino, dezembro de 1932).

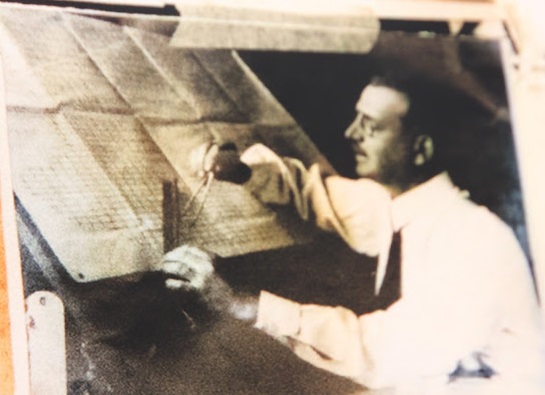

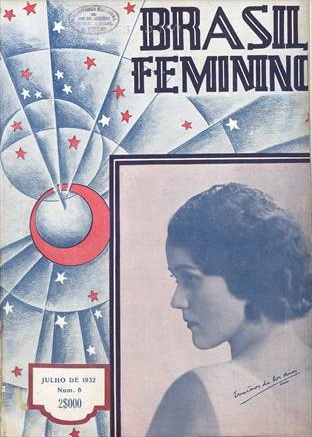

Natércia foi a capa da revista Brasil Feminino de julho de 1932.

Como presidente da Aliança Nacional de Mulheres assinou o manifesto da Cruz Vermelha dirigido ao governo provisório no sentido de pacificar o país que passava pela Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que expressava a insatisfação dos paulistas com a Revolução de 1930 (O Jornal, 28 de julho de 1932, terceira coluna; Jornal do Recife, 30 de julho de 1932, última coluna). O movimento serviu, antes de mais nada, para convencer o Governo Provisório de Getulio Vargas da necessidade de pôr fim ao caráter discricionário do regime sob o qual vivia o país. Isto só aconteceria quando a constituição de 1890, tornada sem efeito, fosse substituída por outra. A Revolução Constitucionalista começou em 9 de julho de 1932 e terminou alguns meses depois, em 1º de outubro.

A Aliança Nacional de Mulheres decretou luto de oito dias devido à morte prematura de Elvira Komel (1906 – 1932), líder do movimento feminista em Minas Gerais (Correio da Manhã, 28 de julho de 1932, oitava coluna).

Abaixo, registro do embarque, na Central do Brasil, de uma comissão da Aliança Nacional de Mulheres, que apoiava o governo, para visita ao front do setor leste. Visitaram também os prisioneiros na Ilha Grande (O Radical, 17 de agosto de 1932, quinta coluna; A Noite, 24 de agosto de 1932; Revista da Semana, 27 de agosto de 1932; Revista da Semana, 27 de agosto de 1932; O Cruzeiro, 27 de agosto de 1932).

Foi promovida, em Niterói, pelo Departamento Fluminense da Aliança Nacional de Mulheres, uma reunião de professoras, sob a direção de Natércia (Revista da Semana, 17 de setembro de 1932).

Casamento de Octacília da Cunha Vieira , irmã de Natércia, com José Ferreira Noval (Vida Doméstica, outubro de 1932).

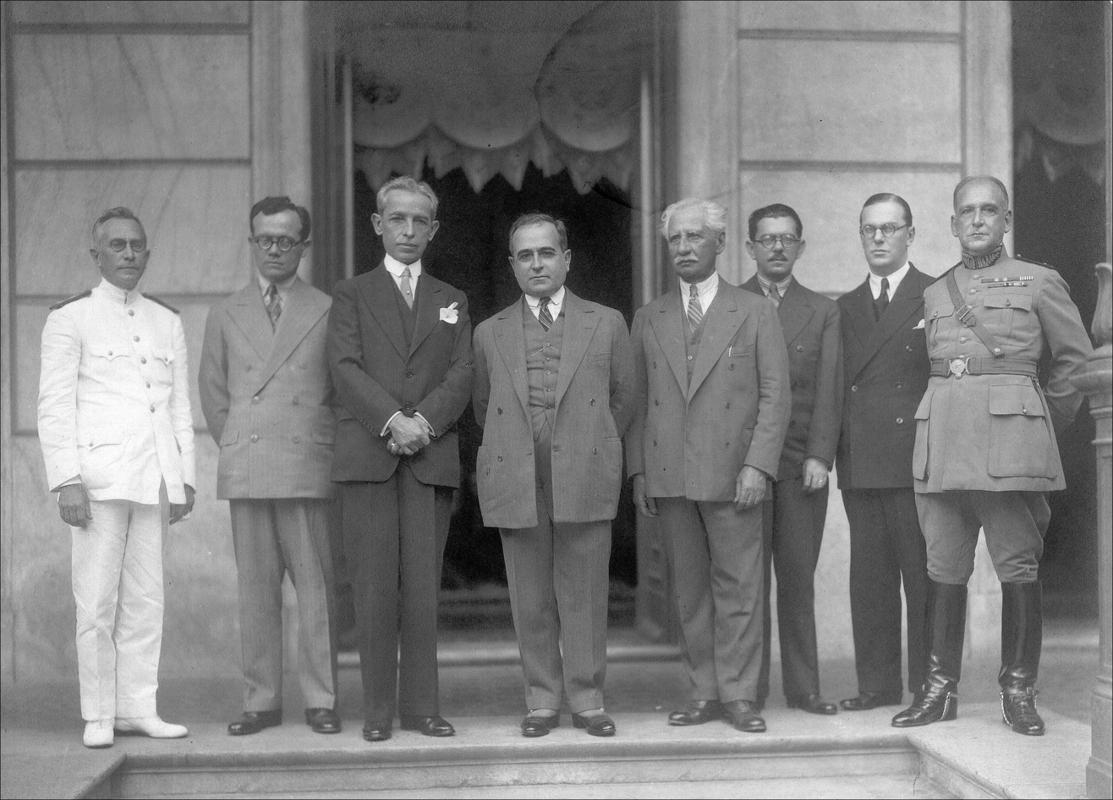

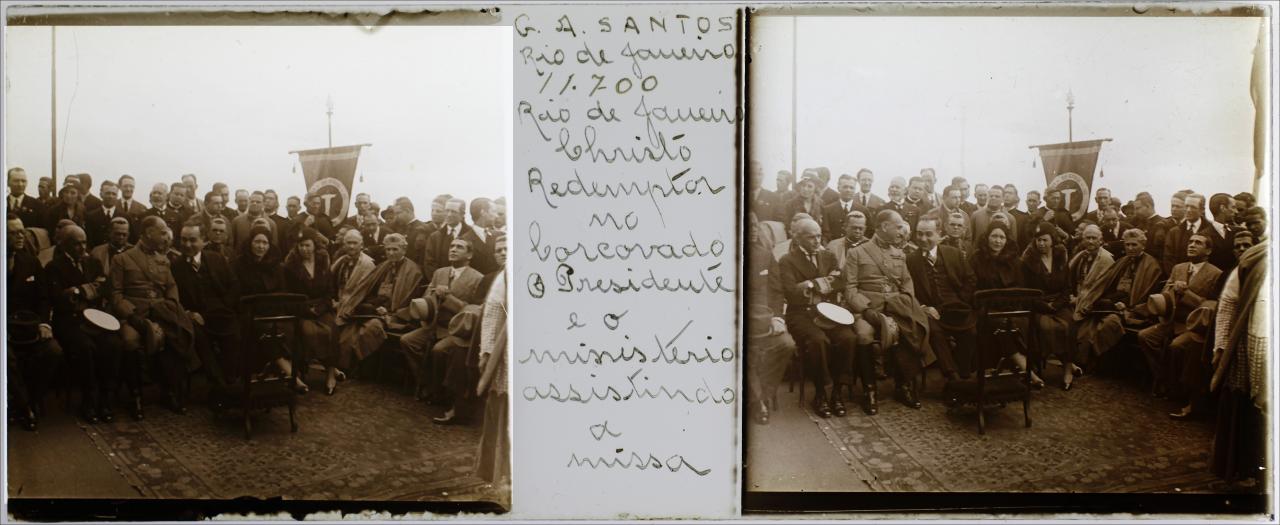

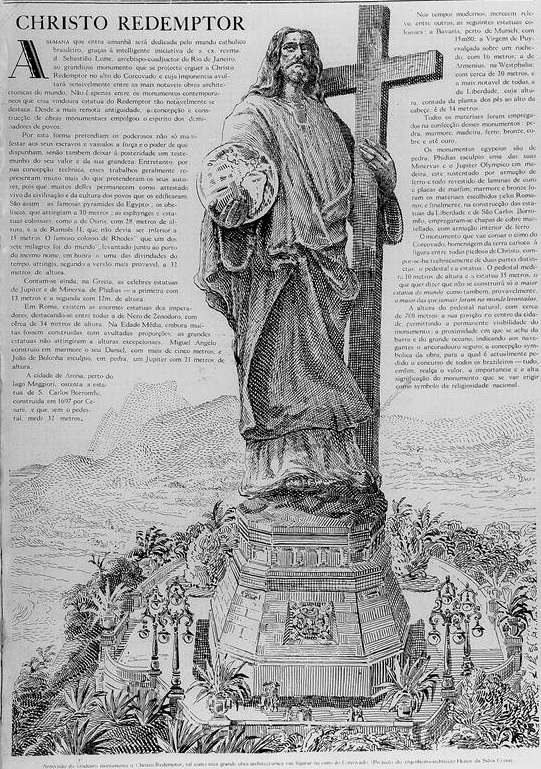

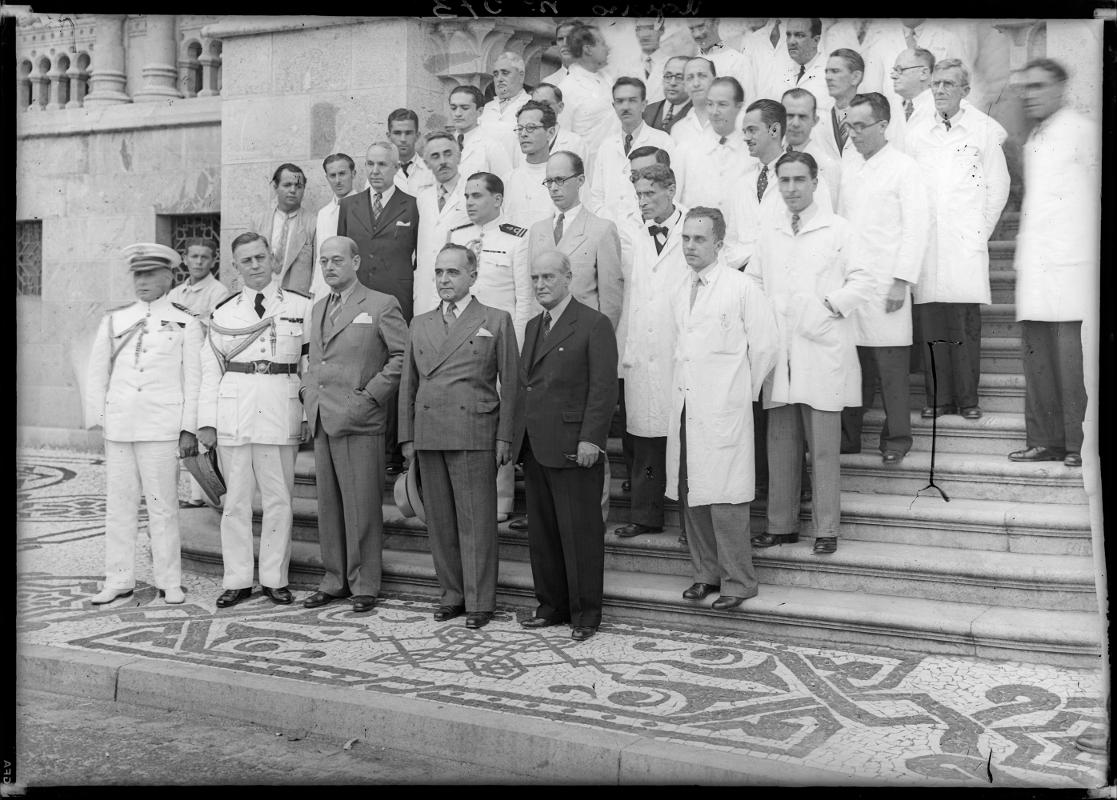

Em 27 de outubro, o presidente Getulio Vargas nomeou a comissão do anteprojeto da nova Constituição brasileira, três semanas após o fim da Revolução Constitucionalista. Era formada por 23 componentes, dentre eles Bertha Lutz (1894 – 1976) e Natércia da Cunha Silveira.

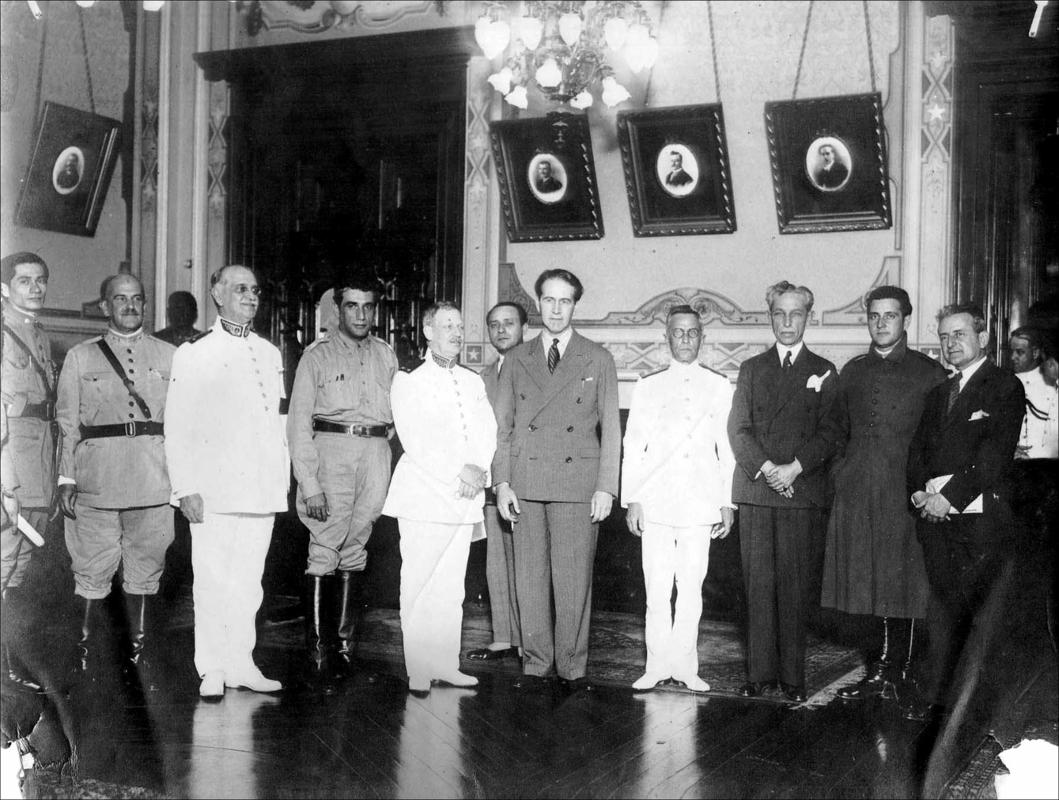

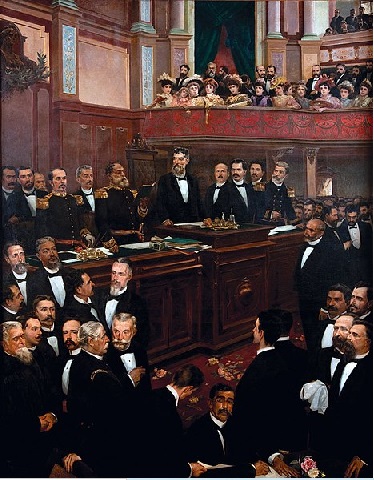

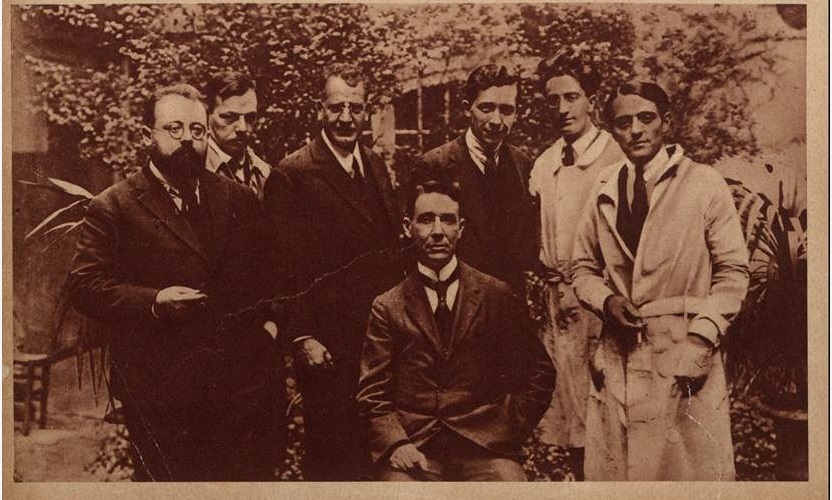

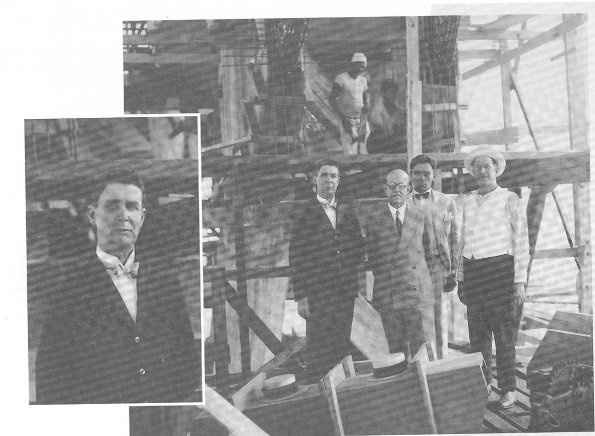

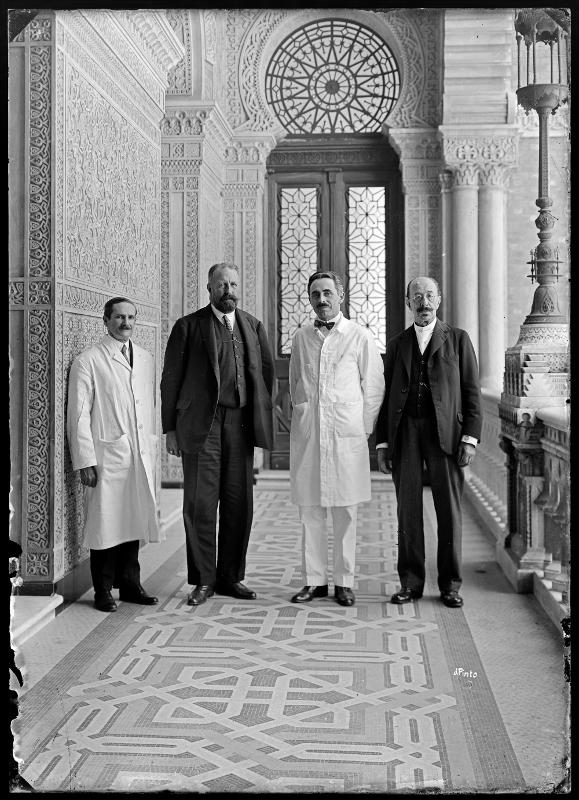

Na fotografia abaixo, Natércia e Bertha Lutz (1894 – 1976) com Afrânio de Melo Franco (1870 – 1943), Agenor Lafayete de Roure ( 1870 – 1935), Carlos Maximiliano Pereira dos Santos (1873 – 1960), Francisco Antunes Maciel Júnior (1881 – 1966) e José Américo de Almeida (1887-1980), no dia da instalação da Comissão do Anteprojeto da Constituinte, no Palácio Monroe (Correio de São Paulo, 9 de novembro de 1932).

Fez uma contribuição à Casa do Pobre de Copacabana (Beira-Mar: Copacabana, Ipanema, Leme, 8 de outubro de 1932, quinta coluna).

Ela e Adalzira Bittencourt (1904 – 1976) eram consultoras jurídicas da revista Brasil Feminino. Na edição de dezembro da revista foi publicada a matéria Feminismo – O que a mulher deve querer , sobre a instalação oficial da Comissão do Anteprojeto da Constituinte e sobre o papel de Natércia e Bertha como representantes femininas (Brasil Feminino, dezembro de 1932).

O escritório de advocacia de Natércia ficava na avenida Rio Branco, nº 183, sala 501, onde permaneceu até 1937 (Beira-mar, 26 de novembro de 1932; Almanak Laemmert, 1934; Almanak Laemmert, 1937).

Natércia da Cunha Silveira e a escritora Olga Monteiro de Barros patrocinaram, no Instituto Nacional de Música um concerto com a participação do pianista Ênio de Freitas (1911 – 1975), da harpista Jacy Lobato e do flautista Moacyr Lisserra (1905-1971) (Fon-Fon, 17 de dezembro de 1932).

1933 - Natércia justifica não ter aceito o convite, feito pela escritora Ikla Labarthe para participar de uma convenção cujo tema seria a criação de um Partido Nacional Revolucionário, ideia do Partido Socialista Brasileiro (Diário Carioca, 11 de janeiro de 1933, terceira coluna).

Foi uma das homenageadas na inauguração de uma galeria de retratos no Tribunal do Juri com retratos das maiores figuras da defesa que funcionaram na sede nova da instituição desde 1927 (Correio da Manhã, 19 de janeiro de 1933, terceira coluna).

Foi enviado ao prefeito Pedro Ernesto (1884 – 1942) as conclusões do Departamento das Professoras da Aliança Nacional de Mulheres sobre a reforma da Instrução Municipal (Diário da Noite, 27 de janeiro de 1933).

Vários eventos marcaram o aniversário de dois anos da aliança Nacional de Mulheres. Um deles realizou-se no salão nobre da Associação dos Empregados do comércio, quando Natércia foi homenageada com um festival literário e musical (A Noite, 28 de janeiro de 1933, quarta coluna; Jornal do Brasil, 1º de fevereiro de 1933, primeira coluna).

As feministas Natércia e Ilka Labarthe (? – 1975) tiveram suas mãos lidas (O Malho, 4 de fevereiro de 1933).

A pedido da Aliança Nacional de Mulheres foi proibido que homens se fantasiassem de mulheres grávidas durante o carnaval no Distrito Federal (Diário da Noite, 22 de fevereiro de 1933, terceira coluna).

Na reunião mensal da Aliança Nacional de Mulheres, foi discutida a candidatura de Natércia à Assembleia Constituinte (Correio da Manhã, 1º de abril de 1933, última coluna).

Publicação de uma reportagem sobre as candidatas à Assembleia Constituinte (Noite Ilustrada, 2 de abril de 1933).

Em 20 de abril, o Departamento Político da Aliança Nacional de Mulheres, realizou na sede social da associação, localizada na rua 13 de maio, nº 33/35, quarto andar, uma reunião para apresentar o programa de pré-candidatura de sua presidente, Natércia, à Assembleia Constituinte (Diário Carioca, 20 de abril de 1933, última coluna).

Em 27 de abril, realizou-se, na Esplanada do Castelo, um comício feminino organizado pela Aliança Nacional de Mulheres, em prol da candidatura de Natércia para deputada constituinte. Ela não pode comparecer devido a uma indisposição súbita (Diário da Noite, 26 de abril de 1933, segunda coluna; Correio da Manhã, 28 de abril de 1933, primeira coluna).

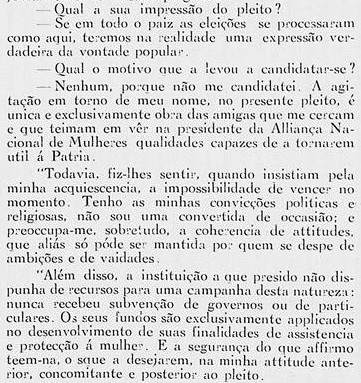

Além dela, foram candidatas para deputadas constituintes pelo Rio de Janeiro a bióloga Bertha Lutz (1894 – 1976), a escritora e jornalista Anna César Vieira (? – 1942), a escritora socialista Ilka Labarthe (? – 1975) e Georgina de Azevedo Lima (? – 19?) que, segundo a reportagem publicada na Revista da Semana, não se sabia de trabalhos feministas. Na matéria da Revista da Semana, a professora baiana Leolinda Daltro (1859 – 1935), também candidata e uma das precursoras do feminismo no Brasil, declarou-se satisfeita por testemunhar a candidatura de mulheres a cargos políticos no país (Correio da Manhã, 26 de abril de 1933, terceira coluna; Revista da Semana, 20 de maio de 1933). Nenhuma delas foi eleita.

Fotos das demais candidatas:

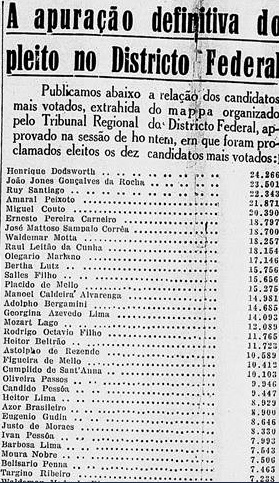

A eleição aconteceu em 3 de maio de 1933. A professora Olga Monteiro de Barros (c. 1868 – 1943) fez um apelo em prol da candidatura de Natércia (Jornal do Brasil, 3 de maio de 1933, penúltima coluna), que obteve 3.220 votos, mas não foi eleita (Jornal do Brasil, 3 de maio de 1933; A Noite, 31 de julho de 1933, segunda coluna). Bertha Lutz recebeu 15.756 votos; Georgina Azevedo Lima, 14.093; e Ilka Labarthe, 3.869.

A Batalha, 1º de julho de 1933

A pedido de Natércia, o ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha (1894 – 1960), autorizou a realização de uma loteria em benefício à Caixa de Auxílio da Mulher Desamparada, da Aliança Nacional de Mulheres (Diário da Noite, 4 de setembro de 1933, quarta coluna).

O anúncio do noivado de Natércia com o médico e cirurgião da Assistência Municipal, o gaúcho Paulo Arthur Pinto da Rocha (1901 – 1972), um espírito elegante, foi considerado uma notícia amável para a sociedade carioca. Casaram-se, em 9 de setembro de 1933, no Rio de Janeiro. O casamento constituiu uma nota de elegância na sociedade carioca. Ela adotou o sobrenome do marido passando a chamar-se Natércia Silveira Pinto da Rocha (Jornal do Brasil, 21 de julho de 1933, terceira coluna; Diário da Noite, 9 de setembro de 1933, segunda coluna; A Noite Ilustrada, 13 de setembro de 1933; Vida Doméstica, outubro de 1933).

Foi com os professores Alexandre Pogio, Eustorgio Wanderley, Lourdes Moreira Ribeiro e Maria Rosa Moreira Ribeiro organizadora do Teatro da Criança, com caráter estritamente educacional, tendo como objetivos principais o aprendizado da califasia da música, do canto orfeônico e da dança e da arte de representação. Para isso ofereceria cursos práticos (Jornal do Brasil, 8 de novembro de 1933, terceira coluna).

Natércia, o jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Herbert Moses (1884 – 1972), o escritor e político Humberto de Campos (1886 – 1934) e o médico e político Washington Pires (1892 – 1970) foram os patrocinadores da solenidade de posse da diretoria da União Brasileira dos Estudantes, na sede da ABI, no dia 10 de dezembro de 1933 (O Paiz, 6 de dezembro de 1933, última coluna).

1934 - Foi eleita a nova diretoria da Aliança Nacional de Mulheres para o triênio de 1934 a 1937 e foi realizado uma missa na Igreja Santa Cruz dos Militares e um almoço no Automóvel Club (Jornal do Brasil, 24 de janeiro de 1934, segunda coluna).

No concurso do Banco do Brasil, a colaboração feminina não estava sendo aceita. Natércia escreveu para o presidente do Banco do Brasil, Arthur Costa (1893 – 1957); para Oswaldo Aranha (1894 – 1960), ministro da Fazenda; e para o presidente da República, Getulio Vargas, no sentido de conseguir a reversão desta situação (Correio da Manhã, 22 de fevereiro de 1934, quarta coluna).

Natércia foi agraciada com o título de membro perpétuo da União Cultural Universal de Sevilha (Correio da Manhã, 24 de fevereiro de 1924, última coluna; O Jornal, 24 de fevereiro de 1934, segunda coluna).

Foi publicado o artigo Benefícios mutilados, de sua autoria, sobre a necessidade de desenvolver e aperfeiçoar a obra de assistência social…É um mito com arremedos de realidade a que existe (Jornal do Brasil, 6 de abril de 1934, quinta coluna).

Em nome da Aliança Nacional de Mulheres, Natércia enviou a Getulio Vargas (1882 – 1954), chefe do Governo Provisório, um apelo relativo à comutação de pena de delinquentes primários, conforme decidido na reunião mensal da entidade (O Paiz, 3 de junho de 1934, quinta coluna).

As reuniões mensais da Aliança Nacional de Mulheres continuavam a ser realizadas (Correio da Manhã, 6 de setembro de 1934, sétima coluna).

Concorreu a vereadora pela Frente Única do Distrito Federal, em 14 de outubro de 1934, e obteve 22.559 votos, tornando-se suplente (Diário de Notícias, 12 de outubro de 1934, terceira coluna; Correio da Manhã, 13 de outubro de 1934, última coluna; Correio da Manhã, 1º de fevereiro de 1935, quarta coluna; Jornal do Brasil, 3 de fevereiro de 1935, sexta coluna).

1935 - Ao longo de 1935 e 1936, participou de diversas reuniões do Conselho Nacional do Trabalho.

Em uma entrevista, Natércia dá suas opiniões sobre o movimento feminista e mais uma vez reafirma a necessidade de uma cultura científica, profissional e objetiva para a concretização das conquistas femininas. “Essa cultura é o denominador comum que devemos alcançar” (A Nação, 5 de maio de 1935).

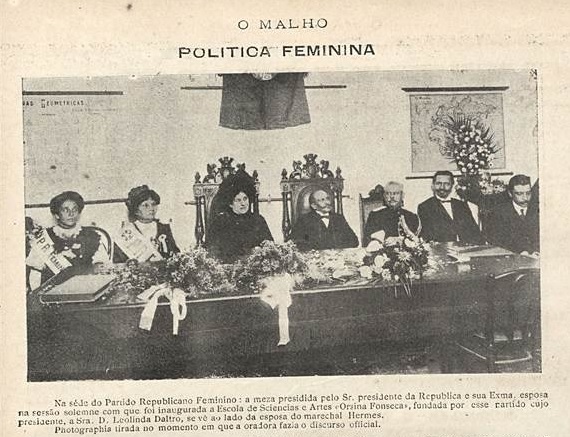

Natércia manifestou seu pesar com a morte da professora Leolinda Daltro (1859 – 1935), que fazia parte da comissão fiscal da Aliança Nacional de Mulheres (Jornal do Brasil, 8 de maio de 1935, quinta coluna). Baiana e atuante ativista pela emancipação da mulher, Leolinda viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro e foi uma das precursoras do indigenismo e do feminismo no Brasil. Defendia a incorporação da população indígena brasileira à sociedade a partir da alfabetização laica e para por sua ideia em prática, entre 1896 e 1897, percorreu o interior do país. Organizou, em 1906, o organizou a Grêmio Patriótico Leolinda Daltro destinado à proteção dos índios. Era muita amiga da primeira mulher do presidente Hermes da Fonseca (1855 – 1923), Orsina Fonseca (1858 – 1912) que, como ela, era a favor da igualdade entre os sexos. Em 1910, fundou o Partido Republicano Feminino (PRF) para mobilizar as mulheres em torno do direito ao voto feminino. Fundou a Escola de Ciências, Artes e Profissões Orsina da Fonseca e a primeira Escola de Enfermeiras Laicas do Brasil, da Cruz Vermelha, ambas em 1911. Em 1919, candidatou-se ao cargo de intendente municipal pela cidade do Rio de Janeiro. Em 1920, lançou o livro Da catequese dos índios do Brasil (notícias e documentos para a história). Em 1933, foi candidata pelo Partido Nacional do Trabalho para deputada constituinte, mas não se elegeu. Faleceu em um desastre de automóvel em 4 de maio de 1935 (Jornal do Brasil, 2 de novembro de 1906, oitava coluna; Revista Feminina, de 1919; Revista da Semana, 20 de maio de 1933; A Noite, 3 de agosto de 1934, primeira coluna; Correio da Manhã, 5 de maio de 1935, sexta coluna; Revista da Semana, 11 de maio de 1935).

Natércia foi uma das promotoras de uma homenagem a o dramaturgo Renato Vianna (1894 – 1953), criador do Theatro Escola, no Studio Nicolas (Jornal do Brasil, 23 de maio de 1935, quarta coluna; Gazeta de Notícias, 24 de maio de 1935, quinta coluna).

Natércia e Evaristo de Morais (1871 – 1939) foram alguns dos advogados que se ofereceram para defender, sem nenhuma remuneração, o jornalista Américo Novais, acusado de ter atirado em Oscar Viana, oficial de gabinete do Ministério da Agricultura (Jornal do Brasil, 23 de junho de 1935, sétima coluna).

Participou, na Rádio Guanabara, de um programa comemorativo do centenário da Revolução Farroupilha , na Hora do Brasil. Também estavam presentes Dario Crespo, Lindolpho Collor, Lourival Fontes e Luiz Aranha (Gazeta de Notícias, 22 de setembro de 1935).

1936 - Escreveu o artigo A insegurança do funcionário público (Jornal do Brasil, 11 de julho de 1936, penúltima coluna).

Natércia foi uma das advogadas, Virgolino da Silva, acusado pelo assassinato de Hermeto Faria, chefe da portaria da Câmara dos Deputados (Diário de Notícias, 4 de setembro de 1936, penúltima coluna).

Foi uma das mulheres citadas na reportagem Personalidades Femininas Brasileiras. Segundo a matéria, ela teria fundado o Centro Cívico Feminino de Porto Alegre (A Nação, 13 de dezembro de 1936).

1937 - Na sede da Aliança Nacional de Mulheres, proferiu uma palestra sobre A mulher brasileira em face da Constituição (Correio da Manhã, 16 de julho de 1937, quinta coluna).

1938 – Em um processo do Instituto dos Bancários, Natércia defendeu a obrigatoriedade de pagamento a empregada gestante vencimentos integrais, mesmo afastada do serviço, na forma da lei.

“Reduzir à mulher que trabalha, as fontes de renda de sua atividade pouque necessita interrompê-la para, com sacrifíco próprio, embora o mais dignificante dos saccrifícios, tornar-se mães, não é só desumano, é, sobretudo, o que interessa para a solução do caso, inconstitucional” (O Radical, 17 de abril de 1938, quinta coluna; O Radical, 19 de abril de 1938, primeira coluna; O Radical, 29 de agosto de 1938, terceira coluna).

Escreveu o artigo A aposentadoria compulsória o e Tribunal de Contas (Jornal do Brasil, 22 de abril de 1938, quarta coluna).

Nascimento de Velleda Maria, filha de Natércia e Paulo Arthur, em 1º de setembro que foi batizada, na Igreja Nossa Senhora da Paz (A Noite, 7 de outubro de 1938, sexta coluna).

Foi decretado, em 10 de novembro, o Estado Novo, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Foram fechados o Congresso Nacional e os partidos políticos foram extintos. A Aliança Nacional de Mulheres foi extinta, mas Natércia deu continuidade a sua vida profissional atuando no fórum do Rio de Janeiro.

1938 – Ao longo do ano, apresentou 1164 processos na Procuradoria Geral do Conselho Nacional do Trabalho (Gazeta de Notícias, 6 de janeiro de 1939, segunda coluna).

1939 – Natércia fazia parte da comissão especial constituída pelo ministro do Trabalho, Waldemar Falcão (1895 – 1946), para preparar as teses que seriam apresentadas pela delegação brasileira na II Conferência dos Estados da América membros da Organização Internacional do Trabalho, que se realizaria, em Havana, em novembro de 1939 (O Jornal, 14 de setembro de 1939, quarta coluna).

1940 – Foram concluídos os trabalhos da comissão nomeada pelo ministro do Trabalho, Waldemar Falcão (1895 – 1946), em 5 de março de 1940, para rever a legislação sobre trabalhos de mulheres e menores, cuja uma das integrantes era Natércia (O Imparcial, 6 de março de 1940, primeira coluna; A Batalha, 16 de junho de 1940, segunda coluna). Sobre o assunto, Natércia deu uma entrevista ao jornal A Noite, de 26 de março de 1940.

Era uma das professoras do curso de Assistência Social, de extensão universitária, mantido pela Escola Técnica de Serviço Social, na Escola Nacional de Belas Artes. Continuou a lecionar no curso em 1941 e 1942 (Jornal do Brasil, 9 de 1940, segunda coluna).

1941 - Natércia estava na Procuradoria Geral do Conselho Nacional do Trabalho ligada a questões da Justiça do Trabalho, ainda não instalada (Jornal do Commercio, 20 e 21 de janeiro de 1941, terceira coluna).

Era uma das integrantes da comissão especial instituída pelo Conselho Nacional do Trabalho para acompanhar a incorporação ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos das Caixas de Aposentadoria e Pensões dos Portuários (O Jornal, 22 de março de 1941, última coluna).

Natércia da Silveira comenta um memorial dos bacharelandos de Direito da Faculdade de Niterói submetido ao presidente da República, Getulio Vargas, – que mandou arquivá-lo – , segundo o qual haveria a necessidade de uma regulamentação das atividades femininas no nos serviços públicos, em cujo crescimento anteviam graves riscos tanto para a ordem pública e social como para a doméstica (A Noite, 18 de maio de 1941, sexta coluna).

Fez um donativo à uma instituição ligada à Santa Casa de Misericórdia (Jornal do Commercio, 27 de agosto de 1941, quinta coluna).

Falecimento do pai de Natércia, Manoel da Cunha Silveira. Além de Natércia, convidavam para a missa seus irmãos Demócrito, Cézar, Athalia, Hesione e Octacília, seus respectivos cônjuges e filhos (Correio da Manhã, 28 de agosto de 1941, quarta coluna; A Noite, 30 de julho de 1941, terceira coluna).

1942 - Como procuradora, integrou uma comissão de inquérito que investigaria uma denúncia contra Rubens de Amaral Soares, diretor da Divisão de Fiscalização do Departamento de Previdência Social do Conselho Nacional do Trabalho. A denúncia foi feita pelo inspetor de Previdência, Nilo de Albuquerque (O Radical, 28 de maio de 1942, quinta coluna).

Fazia parte do quadro de sócios efetivos do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho (A Noite, 25 de abril de 1943, sétima coluna).

1943 - Não era a favor do divórcio (A Manhã, 12 de novembro de 1943, terceira coluna).

1944 - Natércia era a advogada de defesa do soldado do Exército, Jordão Seixas, acusado de assassinato. Natércia alegou legítima defesa e ele foi condenado a dez meses de prisão (O Jornal, 7 de setembro de 1944, sexta coluna).

1945 - Foi uma das organizadoras com Carmen Portinho (1903 – 2001), Maria Luisa Dória de Bittencourt (1910 – 2001), primeira deputada da Bahia; Maria Rita Soares de Andrade (1904 – 1998), que viria a ser a primeira juíza federal do Brasil, e outras mulheres, de uma coligação democrática para apoiar a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes (1896 – 1981) à presidência da República (Diário de Notícias, 24 de fevereiro de 1945, quinta coluna).

Na sede da Associação Brasileira de Imprensa, eleição do Diretório da União Democrática Nacional (UDN). Ela, Carmen Portinho (1903 – 2001) e Maria Rita Soares de Andrade (1904 – 1998) compunham o Comitê Feminino do Distrito Federal. A UDN foi fundada em 7 de abril de 1945 como uma “associação de partidos estaduais e correntes de opinião” contra a ditadura do Estado Novo e sua principal bandeira foi a oposição constante a Getulio Vargas e ao getulismo (O Jornal, 7 de abril de 1945, sexta coluna; Correio da Manhã, 8 de abril de 1945, sexta coluna).

Foi uma das signatárias do movimento de apoio de advogados à candidatura de Eduardo Gomes à presidência da República, que foi vencido, em 2 de dezembro de 1945, pelo general Eurico Gaspar Dutra (1883 – 1974), da aliança entre O PTB e o PSD. O movimento era encabeçado por uma comissão chefiada por Adauto Lúcio Cardoso (1904 – 1974) (Diário Carioca, 28 de junho de 1945, última coluna).

Natércia foi uma das convidadas para uma homenagem da União Democrática Nacional (UDN) em homenagem a ex-deputada federal Carlota Pereira de Queiroz (1892- 1982), na época membro da Comissão Executiva da UDN. Ela foi a primeira deputada federal do Brasil, eleita em 1934. A recepção foi oferecida pela sra. Arnon de Mello, em nome do Comitê Feminino da UDN (Correio da Manhã, 31 de agosto de 1945, quarta coluna).

Participou de uma festa da União Social Feminina, no Liceu Literário Português (Gazeta de Notícias, 16 de setembro de 1945, terceira coluna).

Foi receber no aeroporto do Rio de Janeiro, Raul Pilla, líder do Partido Libertador (Correio da Manhã, 7 de outubro de 1945, quarta coluna).

Natércia foi uma das advogadas que subescreveu o manifesto da classe em homenagem ao candidato à presidência da República, Eduardo Gomes (Correio da Manhã, 19 de outubro de 1945, sexta coluna).

Natércia e o jornalista Fernando Caldas foram designados para delegados do diretório do Partido Libertador de Porto Alegre (Diário de Notícias, 26 de outubro de 1945, primeira coluna). Candidatou-se à Assembleia Nacional Constituinte, mas não se elegeu (Diário de Notícias, 13 de novembro de 1945, primeira coluna). O Partido Libertador Gaúcho havia sido fundado em 1928 por políticos do antigo Partido Federalista do Rio Grande do Sul, como Joaquim Francisco de Assis Brasil (1857 – 1938) e Raul Pilla (1892 – 1973). Foi extinto pelo Estado Novo e reorganizado em 1945, sob a presidência de Pilla, como Partido Libertador. Sua principal bandeira foi a defesa da implantação do parlamentarismo no Brasil. Pilla foi o único do PL a eleger-se para a Assembleia Nacional Constituinte, nas eleições de 1945, mesma ocasião em que o general Dutra elegeu-se presidente da República, vencendo o candidato udenista, brigadeiro Eduardo Gomes.

1946 - Fazia parte do conselho consultivo do Diretório Regional do Partido Democrata Cristão (A Noite, 13 de setembro de 1946, sexta coluna).

Foi organizada, a seção do Distrito Federal do Partido Libertador por seu presidente, Raul Pilla (1892 -1973). Seria presidida pelo general Isidoro Dias Lopes (1865 – 1949), secretariada por Natércia e divulgada por Espiridião Paulo (Diário Carioca, 1º de novembro de 1946, sexta coluna).

1947 - Era uma das vice-presidentes da instituição social Casa de Nossa Senhora da Paz (A Cruz, 20 de julho de 1947, última coluna).

No auditório da Associação Brasileira de Imprensa, posse do diretório do Distrito Federal do Partido Libertador. Seria presidido pelo general Isidoro Dias Lopes (1865 – 1949) e secretariado por Natércia. Na ocasião, o deputado Raul Pilla (? – 1973), presidente do Partido Libertador, expôs as ideias da referida agremiação política (A Noite, 20 de setembro de 1947, terceira coluna; Diário do Paraná (PR), 26 de setembro de 1947, terceira coluna).

1949 – Natércia era procuradora da Justiça do Trabalho (Jornal do Commercio, 11 de junho de 1949, quinta coluna).

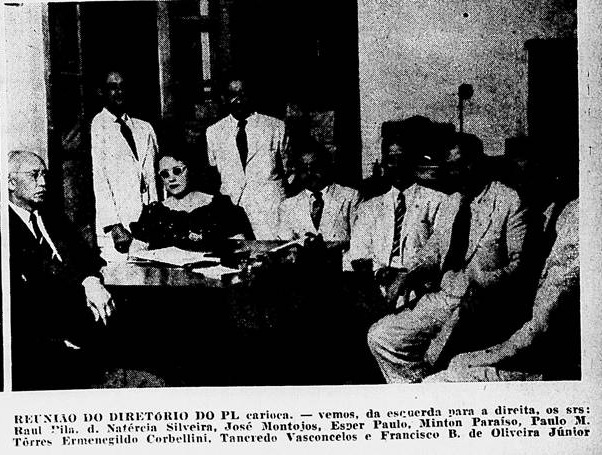

1950 - Publicação de uma fotografia de Natércia participando de uma reunião do Diretório do Partido Libertador (PL) carioca (Revista da Semana, 29 de abril de 1950). O PL apoiou a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes (1896 – 1981), pela UDN, à presidência da República, mas ele foi derrotado por Getulio Vargas (1882 – 1954), do Partido Trabalhista Brasileiro, em 3 de outubro de 1950 (Diário Carioca, 6 de junho de 1950, terceira coluna; Revista da Semana, 17 de junho de 1950).

Foi designada pela Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho para presidir a mesa apuradora da eleição sindical do Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Rio de Janeiro (A Manhã (RJ), 8 de junho de 1950, penúltima coluna).

Foi candidata a deputada federal pelo Partido Libertador, mas não foi eleita (Jornal do Brasil, 15 de agosto de 1950, quarta coluna; A Manhã (RJ), 23 de setembro de 1950, primeira coluna).

1951 – Elogiou o projeto de lei apresentado pelo senador Mozart Lago (1889 – 1974) criando um departamento feminino no Departamento Federal de Segurança Pública, a qual incumbiria “a Polícia de Costumes, a guarda de detentos e condenados do sexo feminino, e tudo o que disser respeito à mulher e aos menores em ralação à função policial“(Diário de Natal, 21 de julho de 1951, terceira coluna).

Integrava o gabinete executivo da seção carioca do Partido Libertador (Diário de Notícias, 12 de outubro de 1951, sexta coluna).

1953 – Como procuradora geral substituta da Justiça do Trabalho, atuou durante a greve de tecelões no Rio de Janeiro (Diário Carioca, 15 de janeiro de 1953, quarta coluna; Diário de Notícias, 14 de março de 1953).

Integrava o Diretório Nacional do Partido Libertador (Jornal do Brasil, 18 de julho de 1953, quarta coluna).

Foi publicado um artigo de sua autoria em homenagem a Lindolfo Collor (1890 – 1942), que havia sido ministro do Trabalho (Diário Carioca, 21 de julho de 1954).

1956 - Foi escolhida para integrar o gabinete executivo do Diretório Nacional do Partido Libertador (O Jornal, 10 de julho de 1956, terceira coluna).

Seu marido, Paulo Arthur (1901 – 1972), tomou posse na cadeira nº 85 da Academia Brasileira de Medicina, em 2 de agosto de 1956.

1958 – Foi escolhida para saudar Evaristo de Moraes Filho, que havia se tornado professor catedrático em Direito do Trabalho na Faculdade de Direito, durante uma homenagem feita a ele pelos procuradores da Justiça do Trabalho (O Jornal, 13 de julho de 1958, primeira coluna).

Na Capela da Reitoria da Universidade do Brasil, Velleda Maria, única filha de Natércia e Paulo Otávio, casou-se com o pediatra Adherbal de Andrade, em 17 de dezembro (Jornal do Brasil, 12 de dezembro de 1958, primeira coluna).

1959 - Participou da Convenção Nacional do Partido Libertador e integrava o anunciado novo Diretório Nacional do partido (Diário de Notícias, 21 de julho de 1959, quarta coluna).

1964 – Foi empossada como uma das vice-presidentes da Associação do Ministério Público do Brasil (Jornal do Commercio, 23 de agosto de 1964, quarta coluna)

O ministro do Trabalho, Arnaldo Sussekind (1917 – 2012), nomeou Natércia para completar o Conselho Nacional do Sesi (Correio da Manhã, 6 de novembro de 1964, primeira coluna).

O ministro do Trabalho, Arnaldo Sussekind (1919 – 2012) determinou a suspensão da intervenção ministerial na Comissão Nacional de Sindicalização Rural e nomeou Natércia como uma das representantes do ministério no referido órgão (Jornal do Brasil, 8 de dezembro de 1964).

Foi convidada para ser a diretora-geral do Departamento Nacional do Trabalho (DNT). Foi a primeira mulher a ocupar o cargo (Jornal do Commercio, 23 de dezembro de 1964, última coluna; Correio da Manhã, 25 de dezembro de 1964, quarta coluna).

1965 – Segundo Natércia grande parte do pessoal da empresa aérea Panair seria aproveitada pela Força Aérea Brasileira. Em 10 de fevereiro, a Panair havia sido comunicada pelo Governo Federal da cassação de seu certificado de operação. O ato foi assinado pelo ministro da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo Gomes (1896 – 1981). Suas linhas nacionais foram passadas para a Cruzeiro e as linhas internacionais para a Varig (Jornal do Commercio, 13 de fevereiro de 1965, terceira coluna).

Natércia, como diretora-geral do Departamento Nacional do Trabalho (DNT), informou que o Ministério do Trabalho divulgaria a lista de 150 entidades sindicais que seriam liberadas da intervenção oficial. Era anticomunista (A Luta Democrática, 28 e 29 de março de 1965, quarta coluna; A Cruz, 24 de outubro de 1965, segunda coluna).

Foi homenageada com um jantar, no Hotel Excelsior, pela Associação Brasileira de Mulheres Universitárias (Correio da Manhã, 23 de maio de 1965, última coluna).

Como diretora-geral do DNT, Natércia fez uma advertência aos dirigentes sindicais no sentido deles se absterem de atividades políticas nas entidades por eles dirigidas(A Luta Democrática, 3 de julho de 1965, quinta coluna).

Também como diretora-geral do DNT, Natércia enviou uma circular a todas as Delegacias Regionais do Trabalho determinando que providências fossem tomadas para a realização de eleições das entidades sob sua jurisdição, que haviam sofrido intervenção (A Luta Democrática, 25 de agosto de 1965, quarta coluna).

Sob sua presidência foi instalada a comissão encarregada de opinar sobre a extinção ou não do Imposto Sindical (Correio da Manhã, 1º de setembro de 1965).

Foi pedida a exoneração de Natércia do cargo de diretora-geral do Departamento Nacional do Trabalho (DNT) (Tribuna da Imprensa, 16 de setembro de 1965, penúltima coluna).

Foi uma das autoridades que se reuniu com o presidente Castelo Branco para uma discussão em torno da crise da indústria açucareira do Nordeste e do crescente desemprego na região (Correio da Manhã, 18 de setembro de 1965, quarta coluna).

Natércia recebeu as primeiras 30 mil, das 250 mil carteiras do trabalhador rural que estavam sendo confeccionadas (Correio da Manhã, 28 de setembro de 1965, primeira coluna).

Meses depois, Natércia negou provimento ao recurso da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Guanabara que pretendia manter a eliminação de 5.516 associados da entidade (A Luta Democrática, 3 e 4 de outubro de 1965, sexta coluna).

Foi nomeada pelo presidente Humberto Castelo Branco (1897 – 1967) para receber a Ordem do Mérito do Trabalho no Grau d0 Mérito Especial (Jornal do Commercio, 29 e 30 de novembro de 1965, sexta coluna).

Foi noticiado que Natércia havia pedido demissão do cargo de diretora-geral do Departamento Nacional do Trabalho (Correio da Manhã, 9 de dezembro de 1965). Segundo jornais da época, o pedido teria sido causado pelo fato dela não ter sido consultada acerca da intervenção ministerial no Sindicato dos Comerciários da Guanabara (Correio da Manhã, 18 de janeiro de 1966, primeira coluna).

1966 – Após uma discussão com o novo ministro do Trabalho, Walter Peracchi Barcelos (1907 – 1986), empossado em dezembro de 1965, acerca de um projeto de decreto que no seu entender aniquilaria o movimento sindical portuário, Natércia pediu demissão do cargo de diretora-geral do Departamento Nacional do Trabalho em caráter irrevogável (Correio da Manhã, 23 de janeiro de 1966, penúltima coluna). Foi substituída por Aladir Barata, que tomou posse no início de fevereiro (O Jornal, 29 de janeiro de 1966, quinta coluna; Jornal do Commercio, 7 e 8 de fevereiro de 1966, sexta coluna).

Tomou posse como Procuradora Geral da Justiça do Trabalho, cargo que exerceria enquanto o titular. Luiz Augusto do Rego Monteiro, estivesse de férias (O Jornal, 5 de fevereiro de 1966, sexta coluna; Jornal do Brasil, 9 de fevereiro de 1966, última coluna).

1971 – Aposentou-se da Procuradoria-Geral do Trabalho, tendo sido muito elogiada pelo procurador-geral, Marco Aurélio Frates de Macedo, pelos dedicados e eficientes serviços prestados à Procuradoria não só por meio de eruditos pronunciamentos como também quando por diversas vezes assumiu sua chefia. Recebeu a Comenda do Ministério Público (O Jornal, 12 de maio de 1971, primeira coluna).

No apartamento de Natércia, em Ipanema, sob a direção do ex-vice-presidente do Brasil, Pedro Aleixo (1901 – 1975), foi instalada a Comissão Provisória Regional da Guanabara do Partido Democrático Republicano (Jornal do Brasil, 17 de dezembro de 1971, primeira coluna).

1972 – Em 20 de setembro, falecimento de seu marido, Paulo Arthur. Convidavam para o enterro, além de Natércia, a filha do casal, Velleda, e o neto Bruno. a missa de sétimo dia foi na Igreja de Nossa Senhora do Carmo (Jornal do Brasil, 21 de setembro e 26 de setembro de 1972).

1973 – No salão dos Passos Perdidos do I Tribunal do Júri, Natércia, dentre outros juristas, teve um retrato seu inaugurado (Jornal do Brasil, 3 de fevereiro de 1973, quinta coluna).

1975 – Natércia escreveu uma carta ao Secretário de Segurança da Guanabara e ao futuro governador Faria Lima (1917 – 2011), relatando um assalto que sua filha havia sofrido e pedindo providências em relação à insegurança da cidade (Tribuna da Imprensa, 25 e 26 de janeiro de 1975).

Escreveu o artigo Divórcio, um assunto em pauta (Tribuna da Imprensa, 17 de março de 1975).

Como advogada, defendeu os plantonistas do Instituto Médico Legal (IML) , drs Jorge Nunes de Amorim e Graccho Guimarães Silveira, que haviam sido punidos administrativamente pelo diretor do IML, dr. Nilson do Amaral Sant´Ana. Segundo a advogada, a queixa que resultou na punição ocorreu devido à falta de condições de trabalho. Apenas com um auxiliar de necrópsia os acusados deveriam, em 24horas, ter necropsiado 39 cadáveres, mas só haviam conseguido realizar a necrópsia em 31. As famílias dos oito que ficaram sem atendimento fizeram a a queixa (A Luta Democrática, 28 e 29 de dezembro de 1975, última coluna).

1977 – Ainda atuava no Escritório de Advocacia Natércia Pinto da Rocha (Boletim ABI, dezembro de 1977).

1993 – Natércia faleceu em 7 de dezembro de 1993 (O Globo, 14 de dezembro de 1993).

O Globo, 14 de dezembro de 1993

1996 - A fotografia de Natércia que abre esse artigo foi uma das 86 imagens do Arquivo Nacional integrantes da exposição Imagens da Mulher Brasileira, no Espaço BNDES, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (Jornal do Brasil, 21 de março de 1996).

Agradeço a Bruno Pinto da Rocha, neto de Natércia, por sua colaboração nesse artigo.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Fontes:

BARBOSA, Ruy. A questão social e política no Brasil, 20 de março de 1919.

COELHO, Mariana. A evolução do feminismo: subsídios para sua história. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2002.

COSTA, Valesca Brasil; SOUZA, José Edimar. Gênero e campo jurídico: a mulher na Faculdade de Direito (1960-1974). Unilasalle Editora – Revista de Educação, Ciência e Cultura, v. 22, n. 3, 2017

DEL PRIORE, Mary (Org.). História das mulheres no Brasil. Coordenação de textos de Carla Bassanesi. São Paulo: Contexto, 1997

DEL PRIORI, Mary. História e conversas de mulher. São Paulo: Planeta Brasil, 2014

DULTRA, Eneida Vinhaes Bello. DIREITOS DAS MULHERES NA CONSTITUINTE DE 1933-1934: disputas, ambiguidades e omissões. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília – Programa de pós-graduação da Faculdade de Direito

ENGLER, Isabel. A primeira prefeita brasileira Alzira Soriano: o poder político coronelístico, Lages/RN, 1928. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Fronteira do Sul, Curso de História – Licenciatura, Chapecó, SC, 2019

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

HEYNEMANN, Claudia; RAINHO, Maria do Carmo. Memória das lutas feministas in Brasiliana Fotográfica, 8 de agosto de 2017.

MARQUES, Tereza Cristina de Novaes. Bertha Lutz. Série perfis parlamentares, n. 73. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016.

MOREIRA ALVES, Branca. Ideologia & Feminismo. A luta da mulher pelo voto no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1980.

PINTO, Celi Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo (coleção história do povo brasileiro) 2003.

SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Erico Vital (organizadores). Dicionário mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade biográfico e ilustrado. Rio de Janeiro : Jorge Zahar Ed., 2000.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Site Academia Nacional de Medicina

Site CPDOC

Site CPDOC – Revolução Constitucionalista de 1932

Site Fundaj

Site Genealogia e História na fronteira sul do RS

Site Geneanet

Site Mulher 500 anos atrás dos panos

Site Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário

Site Superior Tribunal Eleitoral

Acesse aqui os outros artigos da Série “Feministas, graças a Deus!“

Série “Feministas, graças a Deus!” I – Elvira Komel, a feminista mineira que passou como um meteoro, publicado em 25 de julho de 2020, de autoria da historiadora Maria Silvia Pereira Lavieri Gomes, do Instituto Moreira Salles, em parceria com Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” III – Bertha Lutz e a campanha pelo voto feminino: Rio Grande do Norte, 1928, publicado em 29 de setembro de 2020, de autoria de Maria do Carmo Rainha, doutora em História e pesquisadora do Arquivo Nacional

Série “Feministas, graças a Deus!” IV – Uma sufragista na metrópole: Maria Prestia (? – 1988), publicado em 29 de outubro de 2020, de autoria de Claudia Heynemann, doutora em História e pesquisadora do Arquivo Nacional

Série “Feministas, graças a Deus!” V – Feminista do Amazonas: Maria de Miranda Leão (1887 – 1976), publicado em 26 de novembro de 2020, de autoria de Maria Elizabeth Brêa Monteiro, mestre em História e pesquisadora do Arquivo Nacional

Série “Feministas, graças a Deus!” VI – Júlia Augusta de Medeiros (1896 – 1972) fotografada por Louis Piereck (1880 – 1931), publicado em 9 de dezembro de 2020, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” VII – Almerinda Farias Gama (1899 – 1999), uma das pioneiras do feminismo no Brasil, publicado em 26 de fevereiro de 2021, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” VIII – A engenheira e urbanista Carmen Portinho (1903 – 2001), publicado em 6 de abril de 2021, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” IX – Mariana Coelho (1857 – 1954), a “Beauvoir tupiniquim”, publicado em 15 de junho de 2021, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” X – Maria Luiza Dória Bittencourt (1910 – 2001), a eloquente primeira deputada da Bahia, publicado em 25 de março de 2022, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Série “Feministas, graças a Deus!” XI e série “1922 – Hoje, há 100 anos” VI – A fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, publicado em 9 de agosto de 2022, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica