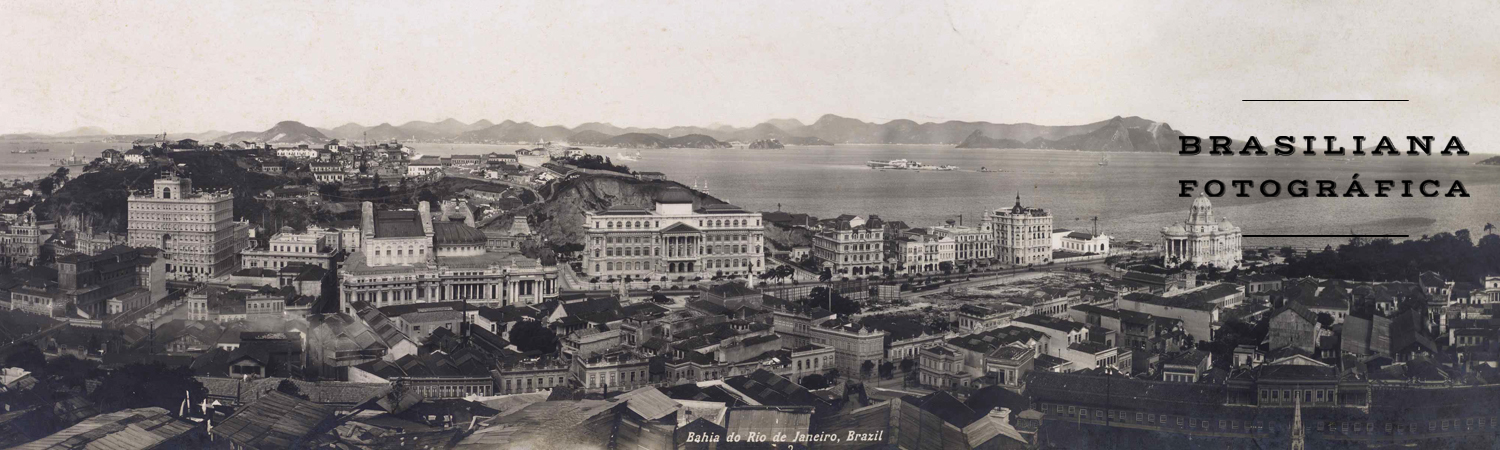

Neste mês a Brasiliana Fotográfica celebra seus nove anos de existência. Foi fundada em 17 de abril de 2015 pela Fundação Biblioteca Nacional e pelo Instituto Moreira Salles. Para marcar seu aniversário, o portal promove um seminário, no Auditório Machado de Assis, na Biblioteca Nacional, hoje, a partir das 14h. Aproveitamos para agradecer a nossos usuários e para divulgar alguns de nossos números: 72.473.810 visualizações, 11.019 imagens disponíveis em nosso acervo fotográfico, 506 artigos publicados e, além da participação das já mencionadas instituições fundadoras, a de 10 instituições parceiras: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Escola de Ciências Sociais (FGV CPDOC), Fiocruz, Fundação Joaquim Nabuco, Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, Leipzig; Museu Aeroespacial, Museu da República e Museu Histórico Nacional. Durante o evento, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro passará a integrar o portal. Vida longa à Brasiliana Fotográfica!

O evento será aberto por Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, e por Marcelo Araújo, diretor do Instituto Moreira Salles. O tema da primeira mesa será “Brasiliana Fotográfica: novas parcerias”, com Paulo Knauss e Carolina Alves. O da segunda mesa, “Brasiliana Fotográfica: acervo e acesso”, será apresentado por Diana Ramos e por mim, Andrea Wanderley. Após um rápido intervalo, Ana Maria Mauad e Amanda Farah serão as palestrantes da mesa “Brasiliana Fotográfica: pesquisa e difusão”. O encerramento será realizado pelos curadores do portal, Joaquim Marçal e Sérgio Burgi.

A imagem escolhida para ilustrar o convite para o evento é de autoria do fotógrafo italiano Vincenzo Pastore (1865 – 1918) e foi produzida em São Paulo, em torno de 1910.

Pastore, um fotógrafo entre dois mundos, foi um importante cronista visual de São Paulo da segunda metade do século XIX e do início do século XX. Com sua câmara ele capturava tipos e costumes de um cotidiano ainda pacato de São Paulo, uma cidade que logo, com o desenvolvimento econômico, mudaria de perfil. Captava as transformações urbanas e humanas da cidade, que passava a ser a metrópole do café. Com seu olhar sensível, o bem sucedido imigrante italiano flagrava trabalhadores de rua como, por exemplo, feirantes, engraxates, vassoureiros e jornaleiros, além de conversas entre mulheres e brincadeiras de crianças. Pastore, ao retratar pessoas simples do povo, realizou, na época, um trabalho inédito na história da fotografia paulistana.

Os 9 anos da Brasiliana Fotográfica*

Andrea C. T. Wanderley

Boa tarde! É um prazer estar aqui com vocês, apesar do frio na barriga… Vou tentar, a partir de minha experiência como editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica fazer uma resumida radiografia da história, do funcionamento e do que já foi realizado ao longo desses nove anos no portal apresentando, também, seus dados estatísticos. Como tenho muito a contar achei melhor escrever um texto e lê-lo pra vocês.

Quando me convidaram para participar deste seminário me lembrei do dia em que neste mesmo local a Brasiliana Fotográfica foi lançada. Dia 17 de abril de 2015. Já contratada como pesquisadora do portal, estava neste auditório ouvindo os idealizadores, os criadores da plataforma, Renato Lessa, então presidente da Biblioteca Nacional e Flavio Pinheiro, então diretor do Instituto Moreira Salles, quando, pela primeira vez, vi a imagem produzida pelo fotógrafo Antonio Luis Ferreira da Missa Campal celebrada em Ação de Graças pela abolição da escravatura no Brasil, realizada em 17 de maio de 1888, no Rio de Janeiro. Fiquei fascinada pela foto. Ali surgia a minha primeira ideia de pauta para a Brasiliana Fotográfica. Mas antes de publicar o artigo sobre ela, publiquei dois – sobre o Dia do Trabalho e sobre o Dia da Abolição da Escravatura.

Comecei a pesquisar sobre a imagem da missa campal e identifiquei a presença do escritor Machado de Assis na fotografia. Chamei a Elvia Bezerra, então Coordenadora de Literatura do IMS, mostrei a foto com zoom para os curadores do portal, Joaquim Marçal e Sérgio Burgi, e todos concordaram: era mesmo o Machado de Assis. Confirmei, por sugestão de Joaquim Marçal, com Eduardo Assis Duarte, professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, que considerou a descoberta significativa e, a fotografia, um documento histórico da maior importância. Foi então publicado, em 17 de maio de 2015 o artigo Missa Campal de 17 de maio de 1888. Pronto! Foi o primeiro furo da Brasiliana Fotográfica! Deu primeira página da Folha de São Paulo e foi notícia no Jornal Nacional! Foram tantos os acessos ao portal que o sistema foi derrubado e, graças à eficiente ação dos profissionais da BN Digital, logo recuperado! A descoberta também foi saudada pelo imenso historiador José Murilo de Carvalho que escreveu o artigo, Machado de Assis vai à missa, publicado no portal ainda em maio de 2015.

O futuro prometia! Acho que nossa equipe, que cresceu muito desde então, tem cumprido a promessa de, ao longo desses 9 anos, aumentar o repositório on-line de imagens do portal e levar a nossos usuários artigos relevantes a partir do destaque de imagens ainda mais relevantes.

Sobre nossos leais usuários falarei um pouco adiante.

Crescemos mesmo. No início, o acervo da Brasiliana Fotográfica contava com 2.393 imagens de suas duas instituições fundadoras. Hoje temos 11.019 imagens! São fotografias do século XIX e das três primeiras décadas do século XX. E agora, além das instituições fundadoras, são nossas parceiras, vou falar aqui em ordem de chegada:

O Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, Leipzig, na Alemanha; o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, que entraram em 2016.

O Arquivo Nacional, a Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e o Museu da República que entraram em 2017.

Em 2018, foi a vez do Museu Histórico Nacional. No ano seguinte, a Fundação Joaquim Nabuco aderiu e, em 2020, o Museu Aeroespacial. Ano passado, a Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC passou a integrar o portal.

E hoje, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro se tornou parceiro da Brasiliana Fotográfica. Uma grande alegria que dá um brilho especial à essa comemoração de aniversário! E a perspectiva é que muitas outras instituições passem a integrar o portal nos próximos anos!

O acervo da Brasiliana Fotográfica é formado por imagens destas 12, em pouco tempo, com a entrada do IHGB, de 13 instituições importantíssimas nacional e internacionalmente. Como editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica me relaciono com profissionais de todas elas e saúdo a colaboração sempre eficiente e talentosa de vocês, a troca de idéias, de conhecimento e a amizade que se criou entre nós. Acredito que este ambiente de união e respeito, sem disputas, todos trabalhando na direção da excelência, seja, certamente, um dos fatores mais importantes do sucesso do nosso portal!

E vamos aqui dar uma definição objetiva do portal: a Brasiliana Fotográfica é um espaço para dar visibilidade, fomentar o debate e a reflexão sobre os acervos deste gênero documental, abordando-os enquanto fonte primária mas também enquanto patrimônio digital a ser preservado. É uma plataforma de difusão de conhecimento imagético e textual. Um de seus principais atrativos é a ferramenta de zoom, que permite a realização de verdadeiros passeios por suas imagens. Também é possível, registrando-se no site, selecionar imagens e direcioná-las para grupos que o próprio usuário cria, compartilhando as seleções com outras pessoas. Assim sendo, a Brasiliana Fotográfica amplia as possibilidades de pesquisa, sobretudo à distância, sem que o interessado de outras cidades precise, necessariamente, deslocar-se até o Rio de Janeiro.

Ao longo destes 9 anos, publicamos 506 artigos no portal, 122 escritos pelos parceiros ou por convidados externos e 400 por mim, sendo 26 em parceria com profissionais das instituições anteriormente mencionadas. Uma média de um artigo por semana. Durante 9 anos só interrompidos entre 11 de abril e 7 de junho de 2021 por um ataque cibernético. Acredito que a regularidade nas publicações seja outro fator definitivo no alcance da Brasiliana Fotográfica. Integrantes de todas as suas instituições formadoras já tiveram seus artigos publicados no portal. Como são muitos, não vou citá-los nominalmente.

Como convidados externos, destaco aqui, além da contribuição já mencionada de José Murilo de Carvalho, as participações da antropóloga Lylia Schwartz, recém eleita para a Academia Brasileira de Letras, da historiadora Ana Maria Mauad, fã do portal e uma das palestrantes de hoje, do jornalista Cássio Loredano, da doutora em Literatura Elvia Bezerra, do fotógrafo e educador Millard Schisler e da historiadora Maria Isabella Mendonça dos Santos, dentre vários outros. Todos estão listados na aba do portal CURADORES CONVIDADOS.

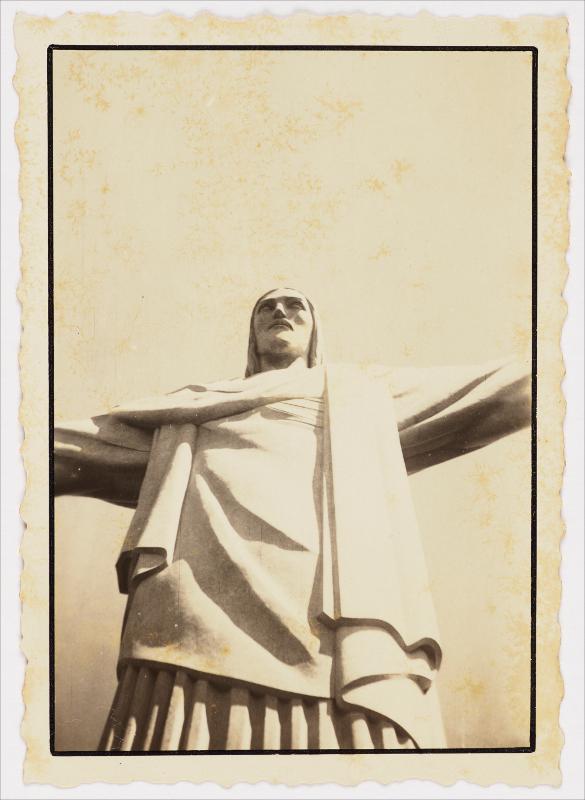

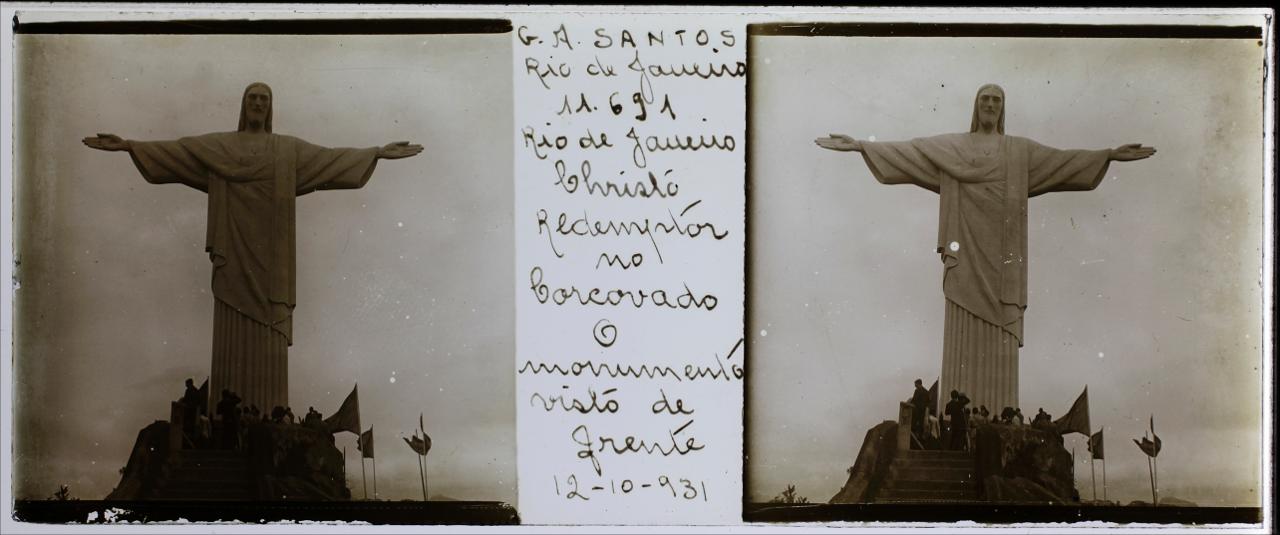

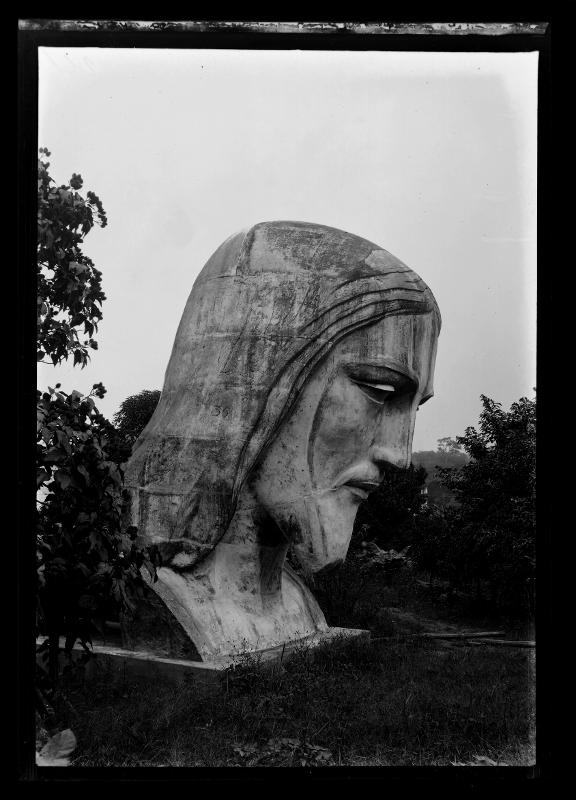

Então, são centenas de artigos! E como eles surgem? Essa é uma pergunta que me fazem recorrentemente. Bem, as pautas surgem de várias formas: a partir de uma fotografia ou de um grupo delas, por exemplo. Fico navegando no acervo fotográfico e as inspirações aparecem! Às vezes, pela beleza da imagem, às vezes pela importância do que é retratado ou por remeter a algum assunto interessante. Um exemplo bem atual é o artigo No último dia do verão, o céu e o sol do Rio de Janeiro por Guilherme Santos, com a imagem produzida por Guilherme Santos. Passeando pelo acervo me deparei com essa imagem belíssima. Ah, eu tinha que dar um destaque a ela. Queria que nossos usuários a vissem…Fiquei pensando e daí surgiu a ideia de colocá-la em um artigo sobre o fim do verão.

Outra linha de pesquisa é a das efemérides: pode ser a celebração de uma data ou de um evento histórico. Temos recentemente a publicação de um artigo sobre o Dia do Bibliotecário. Cidades, bairros, ruas, monumentos, a história da fotografia e das técnicas fotográficas são frequentemente assuntos de nossos artigos. Notícias atuais também podem render idéias e publicações. Por exemplo, em fevereiro li que o choro foi declarado patrimônio cultural imaterial. Agora em abril, spoiler!!!, será publicado um artigo no Dia Nacional do Choro.

Os parceiros muitas vezes propõe as pautas ou eu as proponho a eles. Tem dado certo! Foi o que aconteceu no artigo Foto icônica do arquivo histórico da Fiocruz ilustrará exposição em Lyon, França. A jornalista Cristiane d’ Ávila, da Casa de Oswaldo Cruz propôs o tema, enviou o texto com a foto, eu editei e o artigo foi publicado.

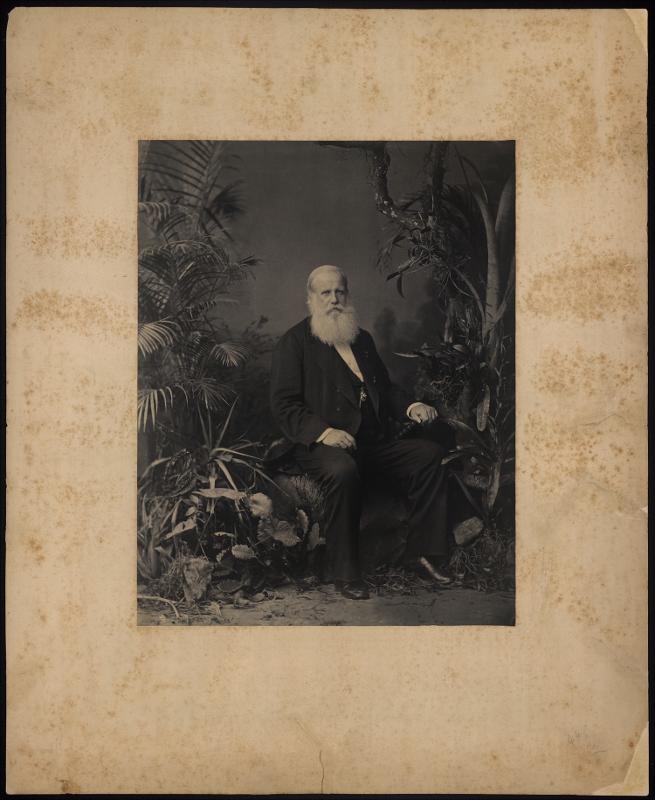

Motivada e inspirada pelo livro Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro, em que foi compilada a trajetória de fotógrafos e retratistas que documentaram o Brasil entre 1833 e 1910 e uma de minhas fontes de pesquisa mais frequentes, de autoria do professor Boris Kossoy, grande nome da fotografia e um entusiasta do portal, escrevi o perfil com cronologia de 66 fotógrafos e fotógrafas que atuaram no Brasil no século XIX até as primeiras décadas do XX. A primeira foi Militão Augusto de Azevedo (1837 – 1905) e sua obra-prima, o “Álbum comparativo da cidade de São Paulo 1862-1887″, ainda em maio de 2015 e, a última, em fevereiro deste ano sobre O fotógrafo alemão Theodor Preising (1883 – 1962), “o viajante incansável”. Por ideia do curador Joaquim Marçal, foi criada a aba do portal CRONOLOGIA DE FOTÓGRAFOS, onde todas as cronologias estão reunidas. Acredito que essa seja uma contribuição importante para a historiografia da fotografia no Brasil.

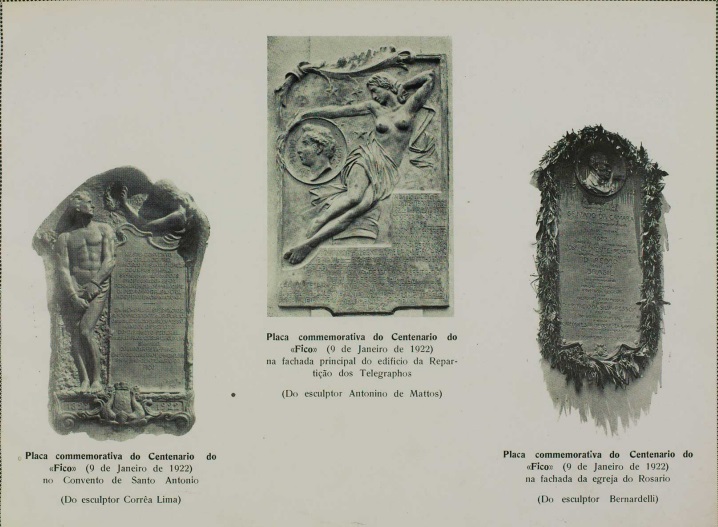

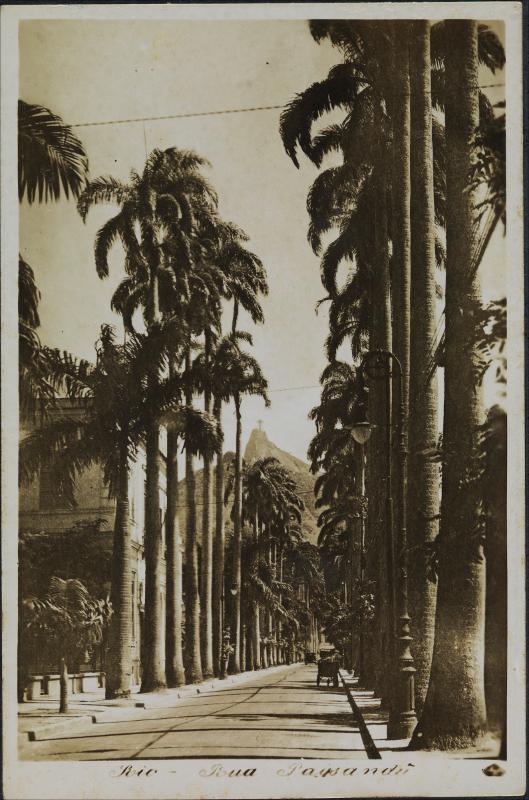

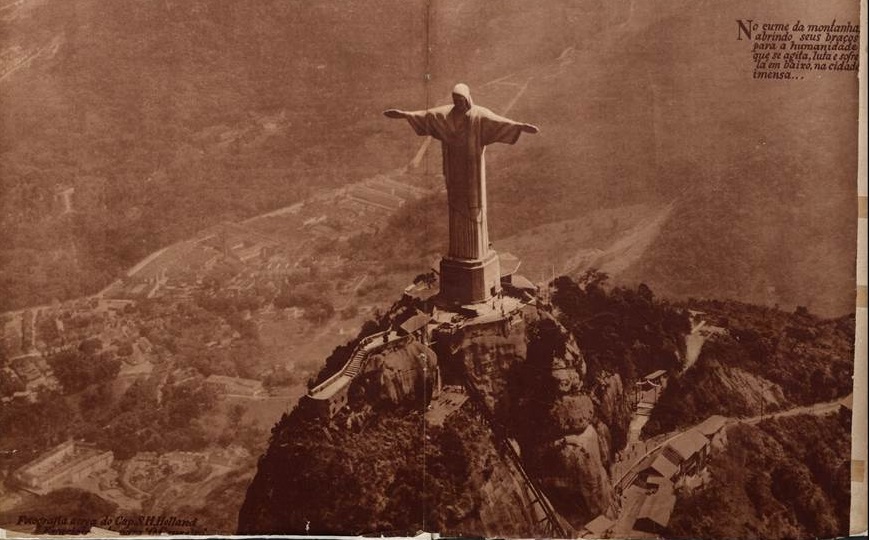

Já temos também publicações reunidas em cinco séries: Avenidas e ruas, com 18 artigos que proporcionam aos usuários verdadeiras caminhadas em cidades de todo o Brasil; Os arquitetos do Rio de Janeiro, com 5 artigos e O Rio de Janeiro desaparecido, com 27, que mostram, a partir dos registros como diversos fotógrafos viam a cidade, suas mudanças urbanas e seu desenho. Temos ainda a série Feministas, graças a Deus, com 17 artigos baseados em fotografias do acervo do Arquivo Nacional, que traz a história do começo do movimento feminista brasileiro e o perfil de várias feministas do início do século XX, dentre elas Bertha Lutz e Carmen Portinho. Finalmente, a série 1922 – Hoje, há 100 anos, com 11 artigos que pontuam alguns dos mais importantes acontecimentos ocorridos no referido ano, que foi marcante na história do Brasil. Acho, inclusive, que precisamos abrir uma nova aba reunindo todas estas séries.

Um das diversas consequências da difusão de fotografias com a produção de artigos em torno delas é a possibilidade de ampliação do conhecimento. Por exemplo, em 30 de outubro de 2017, foi publicado o artigo O fotógrafo português Francisco du Bocage (14/04/1860 – 22/10/1919). Em 2018, um de seus bisnetos, Sergio Du Bocage, entrou em contato conosco e agendamos um encontro. Ele trouxe documentos do fotógrafo que foram incorporados à nossa publicação.

Abre aspas: “Segundo um documento de identificação expedido em 10 de abril de 1918, no Recife, Bocage era português, naturalizado brasileiro, casado, tinha 1m68 de altura, olhos castanhos escuros, cabelos grisalhos, bigodes brancos, barba raspada e sua profissão era comerciante. Traz ainda uma imagem e a assinatura do fotógrafo”. Fecha aspas.

Outra contribuição interessante dos usuários surgiu de uma ideia do curador Sérgio Burgi. Convidamos os leitores a nos ajudar na identificação de outras pessoas que estavam na foto da missa campal de 1888. Desta forma, além de termos criado um vínculo mais próximo entre os usuários e o portal, conseguimos nomear vários personagens presentes no registro e dois artigos foram publicados com as novas “descobertas”.

Bem, a visão é escrever de modo claro sobre assuntos interessantes ancorados em imagens relevantes e numa pesquisa rigorosa e extensa. Aqui destaco a gloriosa Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, uma fonte de informação absolutamente genial. Em cerca de 90 por cento do que escrevo a hemeroteca é uma das referências mais importantes.

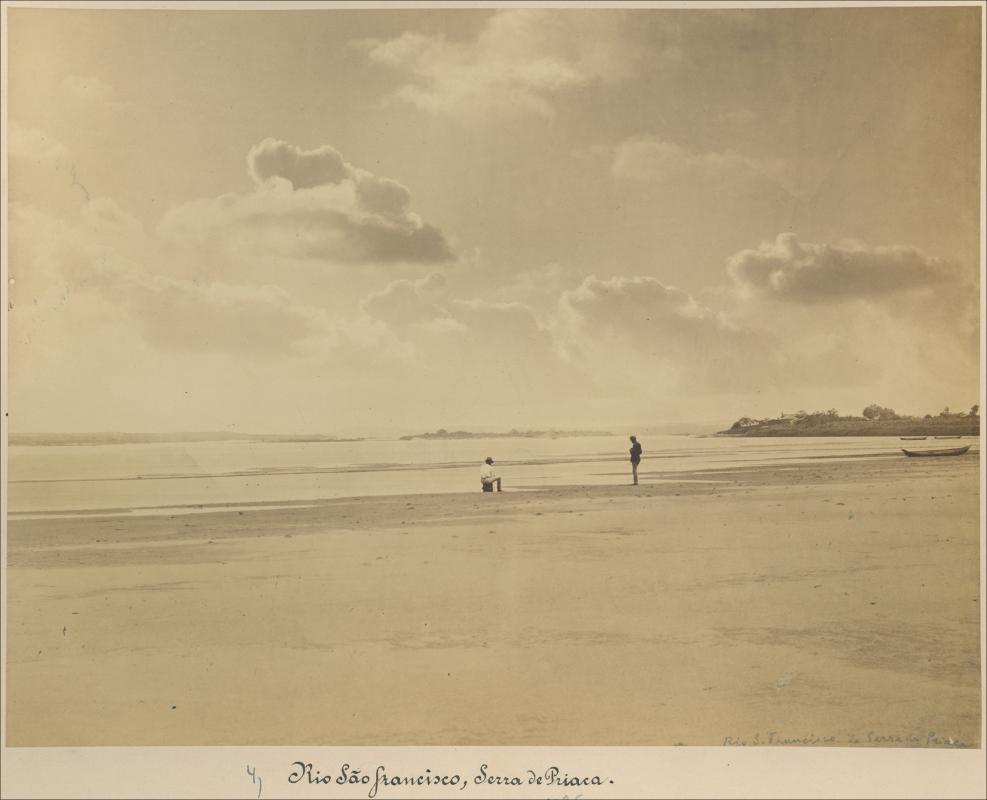

Uma preocupação do portal é divulgar fotografias de todas as regiões do Brasil. Até hoje, no escopo do período abordado pela Brasiliana, são mais conhecidos fotógrafos que atuaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia e em Pernambuco, mas, nos nossos artigos, imagens de todas as regiões do país já foram destacadas.

Agora o leitor de imagens e de textos, para quem todo esse trabalho é realizado! Este usuário que não conhecemos, que pode ser uma criança, um adulto, um aluno dos graus mais variados, um professor, um curioso. Vocês são responsáveis por 72.473.810 visualizações em nosso portal!!! É uma honra, um privilégio e uma enorme responsabilidade produzir para vocês!!! Usuários, em nome de toda a equipe da Brasiliana Fotográfica, muito obrigada pela audiência e prestígio que vocês dão ao nosso portal!!! Esta é, na verdade, a grande parceria, a grande e almejada interação: a das instituições formadoras da Brasiliana Fotográfica com vocês!!! Vamos em frente!!!

Então, resumindo a Brasiliana em números nestes 9 anos: temos em nosso acervo fotográfico 11.019 imagens de 12 instituições. Já publicamos 506 artigos e tivemos 72.473.810 visualizações.

Saúdo especialmente dois colaboradores imprescindíveis no dia a dia da Brasiliana Fotográfica: os gestores de conteúdo Roberta Zanatta, do Instituto Moreira Salles, e Vinícius Martins, da Fundação Biblioteca Nacional. Colegas de trabalho que se tornaram amigos!

Me despeço, agradecendo à confiança das instituições fundadoras e parceiras do portal e de seus curadores, Sérgio Burgi e Joaquim Marçal. Podem ter certeza que trabalho com o máximo de seriedade e comprometimento. E também com muita alegria e entusiasmo!

Acredito que juntos realizamos um trabalho importante voltado ao desenvolvimento da educação e da cultura de nosso país, fazendo com que a história da fotografia, a memória e a própria História do Brasil estejam cada vez mais ao alcance da população. Viva a Brasiliana Fotográfica! Vida longa à Brasiliana Fotográfica!

Muito obrigada!

*Palestra realizada por Andrea C.T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica, durante o evento sobre os 9 anos de aniversário da Brasiliana Fotográfica, realizado, em 2 de abril de 2024, no Auditório Machado de Assis, na Biblioteca Nacional.

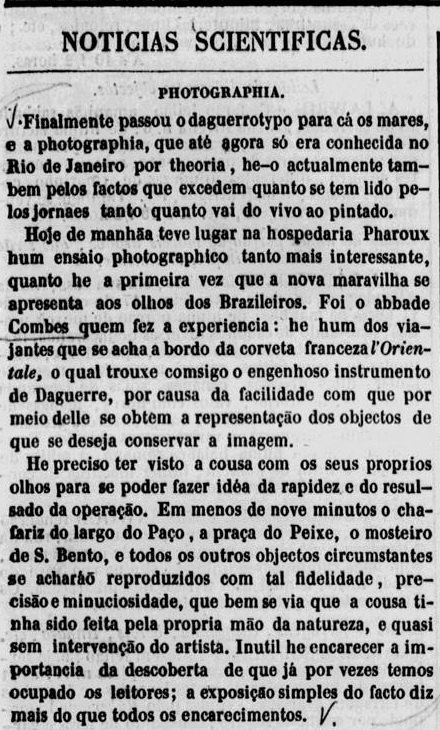

![Louis Compte. Chafariz do Largo do Paço, Rio de Janeiro, 16/1/1840, daguerreótipo, 9 [8,3] x 7 cm [1/6 placa]. Arquivo Grão Pará, Petrópolis, RJ](https://brasilianafotografica.bn.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/daguerreotipo.jpg)