Samba do avião

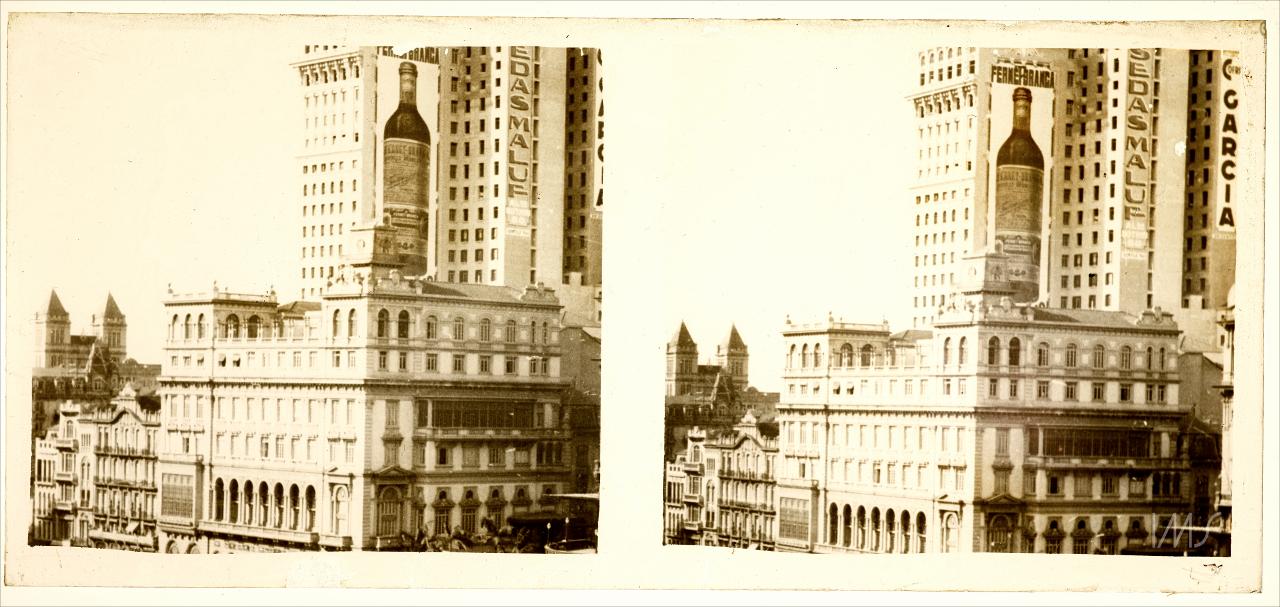

Cantado em prosa e verso, o Cristo Redentor completa, no próximo dia 12 de outubro, 90 anos e confunde-se com a própria identidade dos cariocas, aliás, dos brasileiros. É um dos mais importantes símbolos e pontos turísticos do Rio de Janeiro e do país, além de ser também um dos maiores e mais famosos monumentos em estilo art déco do mundo. A Brasiliana Fotográfica comemora o ícone nonagenário que, de certa forma, confirma a beleza e a vocação exibicionista do Rio de Janeiro, com a republicação de um artigo sobre ele, porém com mais informações e novas imagens. Quando o primeiro artigo sobre a inauguração do Cristo Redentor foi publicado, em 12 de outubro de 2015, o acervo fotográfico do portal possuia seis registros do monumento – um de autoria de Augusto Malta (1864 – 1957) e um de S. H. Holland (1883 – 1936), ambas do acervo do Instituto Moreira Salles (IMS); e quatro da LTM Firma, do acervo da Fundação Biblioteca Nacional (FBN).

O IMS e a FBN são as instituições fundadoras da Brasiliana Fotográfica e, até abril de 2016, as únicas representadas no acervo fotográfico do portal. Em 2021, o portal já conta com a parceria de mais nove instituições: o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, a Fiocruz, a Fundação Joaquim Nabuco, o Leibniz-Institut fuer Laenderkunde, Leipzig; o Museu Aeroespacial, o Museu da República e o Museu Histórico Nacional.

Acessando o link para as fotografias do Cristo Redentor disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas.

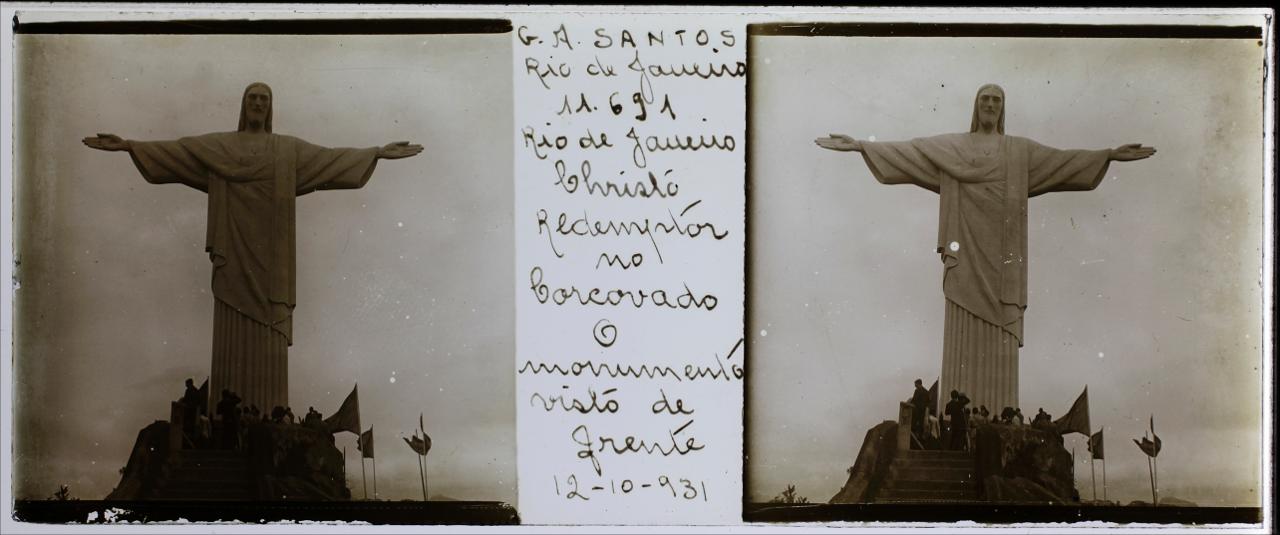

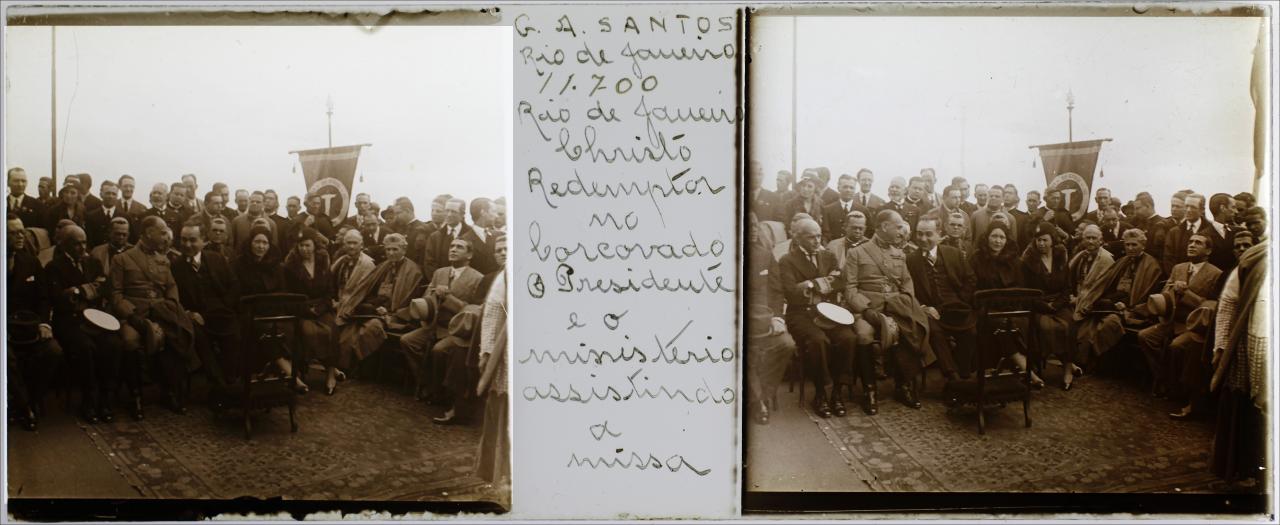

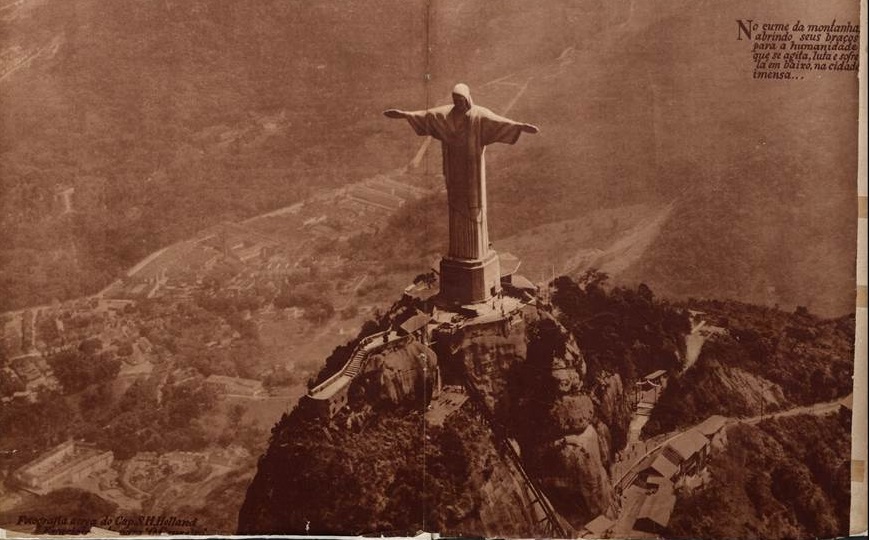

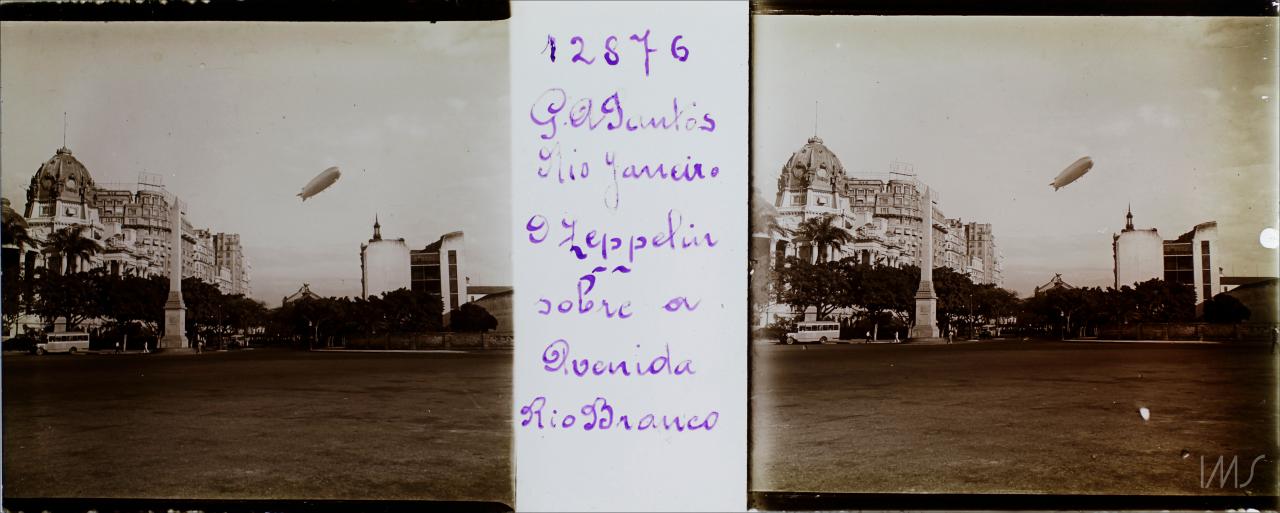

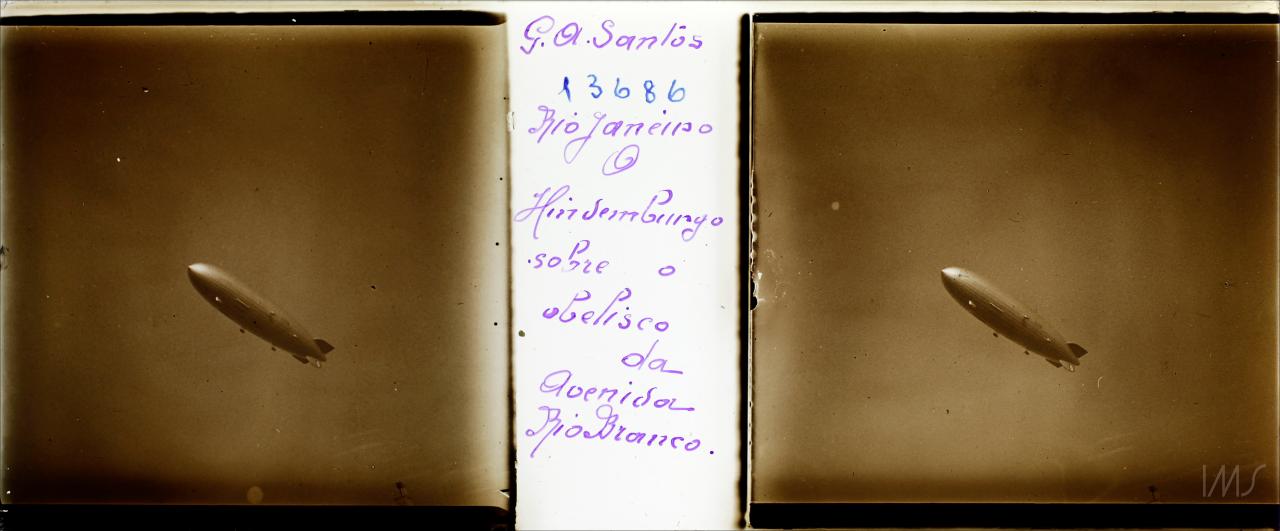

Hoje a Brasiliana Fotográfica traz para seus leitores, além das seis imagens publicadas em 2015, mais 17 fotografias do Cristo Redentor ou produzidas a partir dele: uma da Escola de Aviação Militar, uma de Mario Lucarell, sete do húngaro Alfredo Krausz (1902 – 1953), duas de fotógrafos ainda não identificados do Acervo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e duas também realizadas por fotógrafos ainda não conhecidos, que pertencem à Coleção Sebastião Lacerda, sob a guarda do Instituto Moreira Salles; mais uma da LTM Firma e três estereoscopias de autoria do fotógrafo amador Guilherme Santos (1871 – 1966). Usem a ferramenta zoom e façam um passeio pelas imagens! Além dessas fotos, destacamos registros belíssimos publicados em revistas na época da inauguração da estátua.

Link para a música Alma Carioca, especialmente composta por Moacyr Luz para a celebração dos 90 anos do Cristo Redentor.

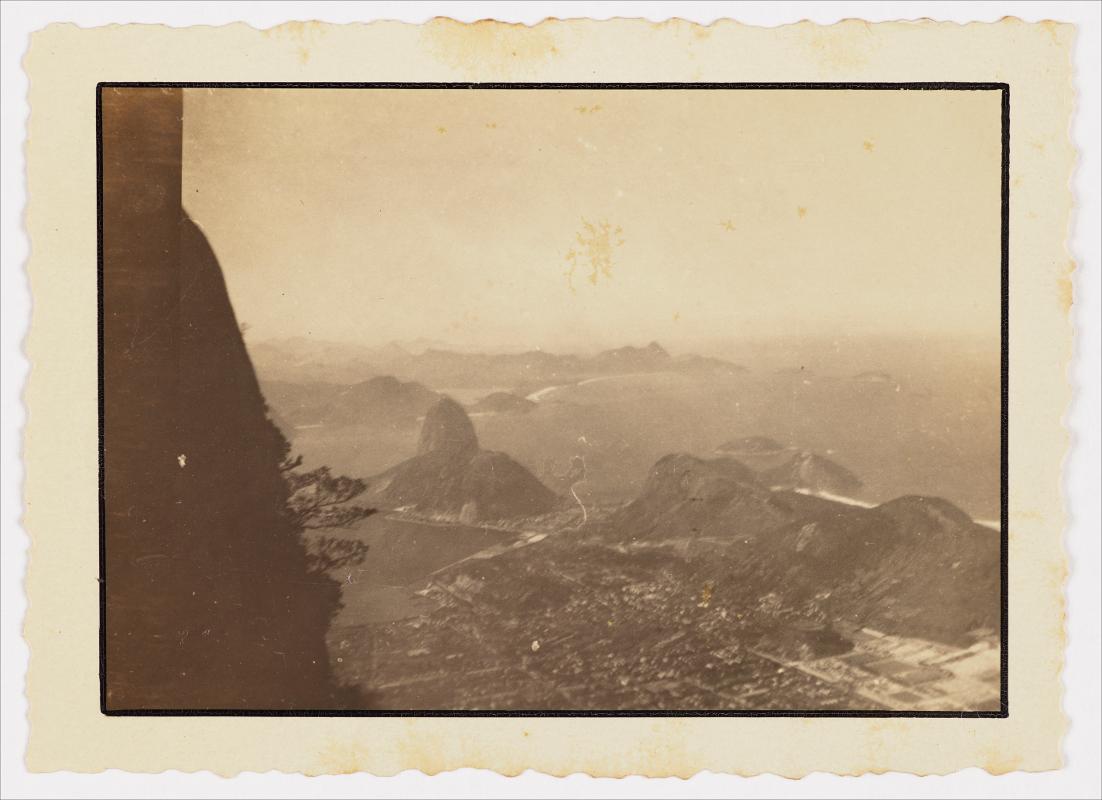

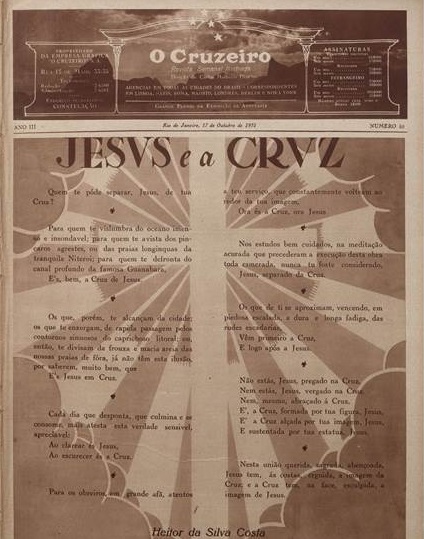

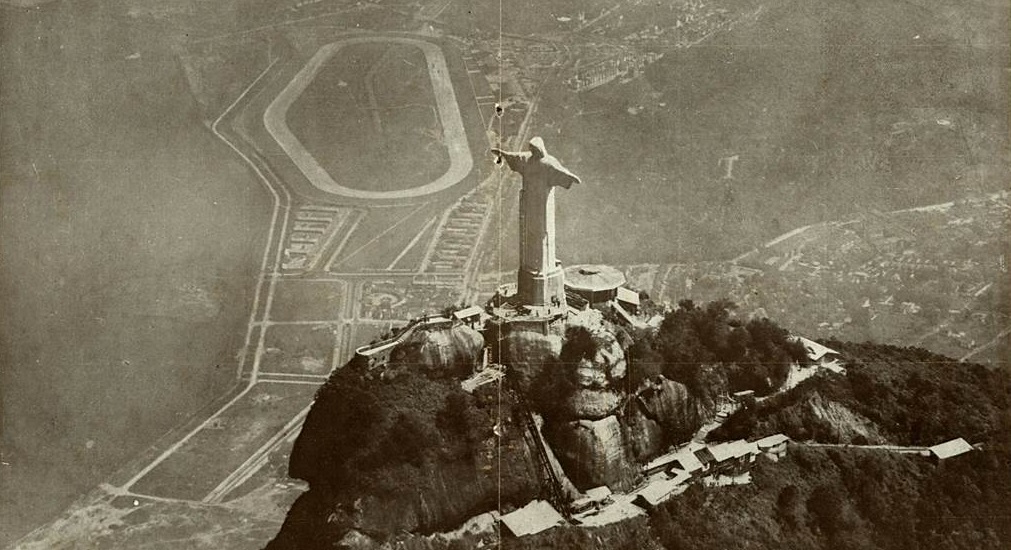

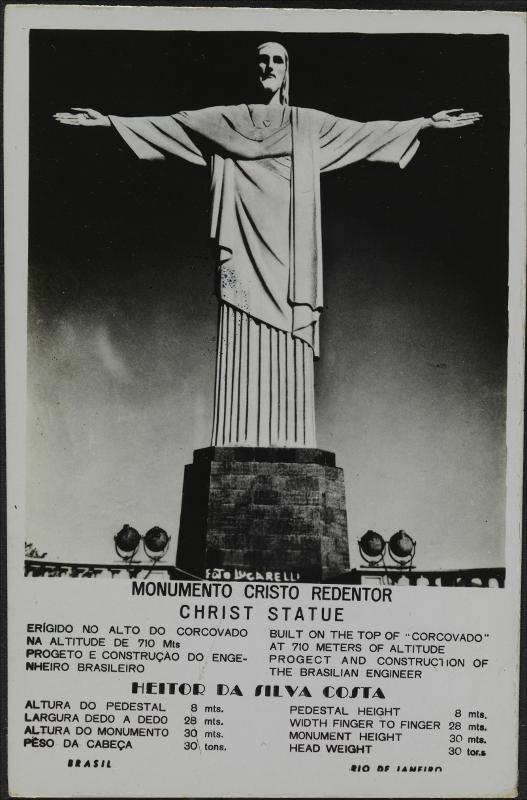

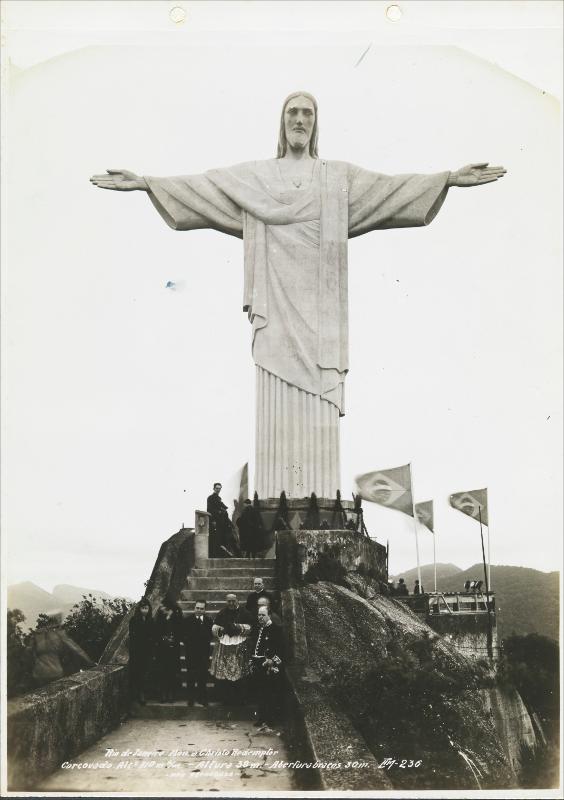

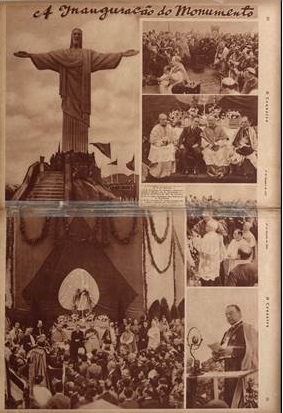

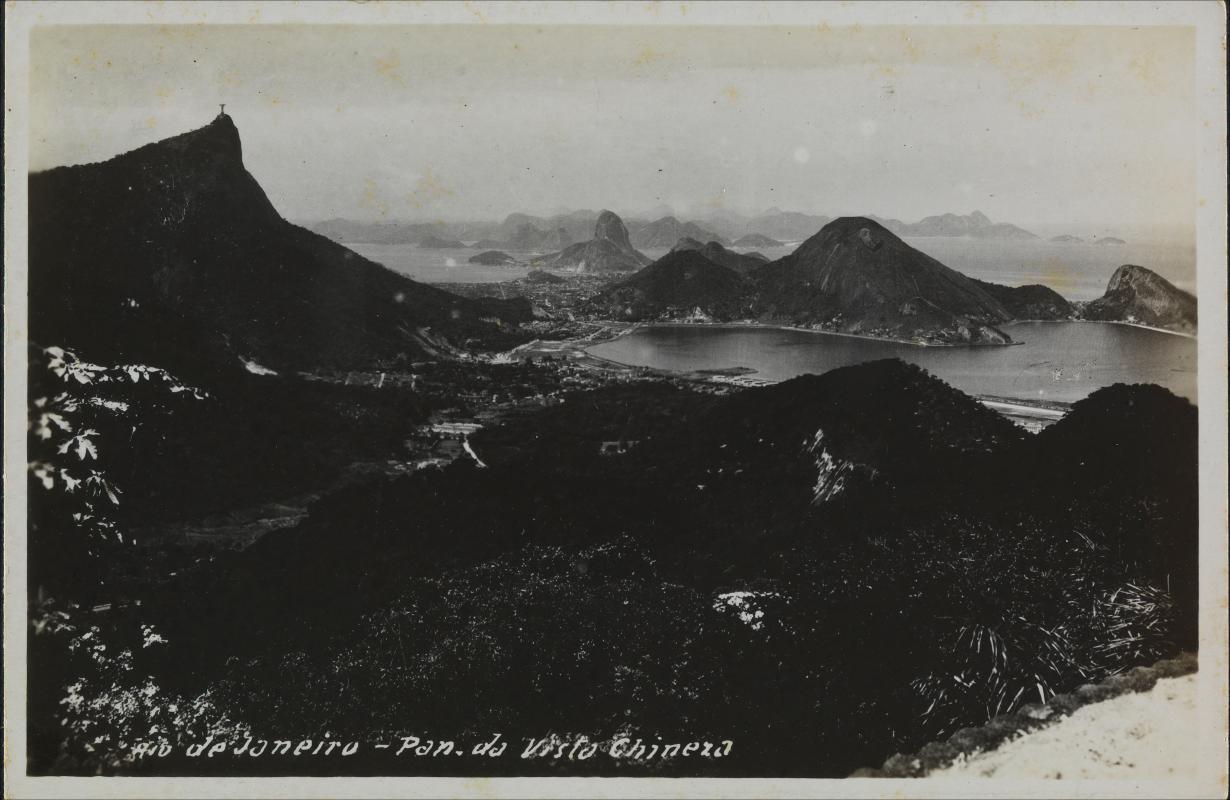

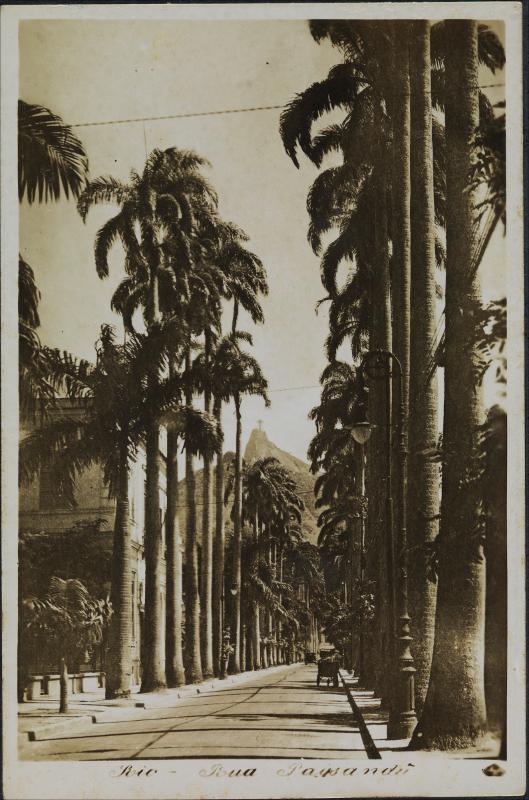

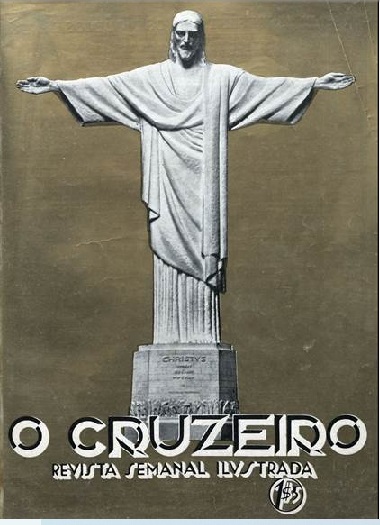

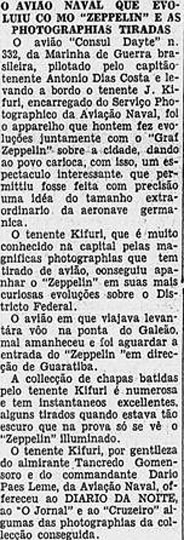

Localizado no Morro do Corcovado – os morros do Pão de Açúcar e o Morro de Santo Antônio foram cogitados para abrigá-lo – o Cristo Redentor fica a 710 metros de altitude, e a estátua tem 38 metros de altura, pesando 1.145 toneladas. Foi inaugurado, num dia chuvoso, pelo presidente Getulio Vargas (1882-1954) e por Pedro Ernesto (1884-1942), interventor do Distrito Federal. Várias celebrações ocorreram para marcar o acontecimento (Diário de Notícias, 13 de outubro de 1931; O Cruzeiro, 17 de outubro de 1931; Excelsior, novembro de 1931).

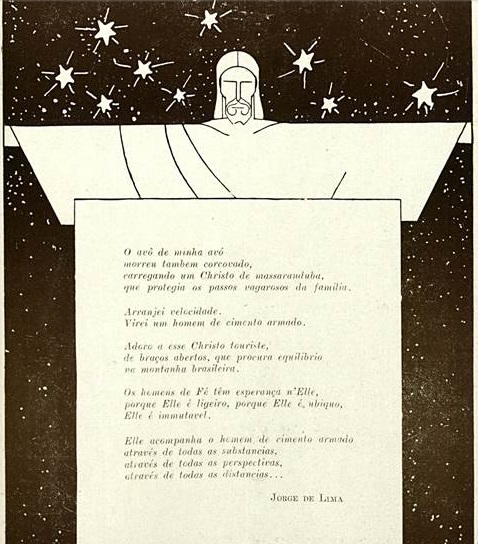

Na edição da Fon-Fon, de 17 de outubro de 1931, que trouxe uma ampla cobertura das festividades da inauguração do Cristo Redentor com diversas e lindas fotos, publicação do poema Cristo Redentor do Corcovado, de autoria do alagoano Jorge de Lima (1893 – 1853).

Mas foi no século XIX, que o padre lazarista francês Pietre-Marie (Pedro Maria) Bos (c.1834-1916), capelão do Colégio Imaculada Conceição, em Botafogo, que chegou ao Rio de Janeiro em torno de 1859, teve a ideia de erigir na capital do Império do Brasil um monumento que exaltasse a fé cristã (A União, 30 de janeiro de 1916, quinta coluna). O padre Boss deixou a ideia registrada no prefácio do livro Imitação de Cristo, edição de 1903:

“O Corcovado! Lá se ergue o gigante de pedra alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso… quando virá? Há tantos séculos espero. Sim, aqui está o pedestal único no mundo; quando vem a estátua colossal, imagem de quem me fez? Ai, Brasil amado! Acorda depressa, levanta naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador! Nem todos, por causas diversas, lerão o Livro, ao passo que em todas as línguas e linguagens a imagem dirá ao grande e ao pequeno, ao sábio e ao analfabeto…’”

Ainda no século XIX, pouco depois da princesa Isabel (1846 – 1921) ter assinado a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, um grupo de abolicionistas queria homenageá-la com uma estátua no alto do Morro do Corcovado. Ela declinou, em um documento de 2 de agosto de 1888:

“Manda Sua Alteza a Princesa Imperial Regente em Nome de Sua Magestade o Imperador agradecer a oferta da Commição Organizadora constituída da Sociedade Brazileira de Beneficência de Paris, da Cia. Estrada de Ferro do Cosme Velho ao Corcovado e do Jornal O Paiz, para erguer huma estátua em sua honra pela extinção da escravidão no Brasil, e faz mudar a dita homenagem e o projecto, pelo officio de 22 de julho do corrente anno, por huma estátua do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jezus Christo, verdadeiro redentor dos homens, que se fará erguer no alto do morro do Corcovado”.

Os viscondes de Mauá, Irineu Evangelisa de Souza (1813 – 1889), e de Santa Vitória, Manuel Afonso de Freitas Amorim (1831 – 1906), viajaram a Paris encomendando o projeto e a execução de uma estátua de bronze do Sagrado Coração de Jesus, com 15 metros de altura, mas o monumento nunca foi construído.

Voltando ao século XX. Em 1917, o engenheiro Eduardo Limoeiro, presidente da recém criada Associação Auxiliar dos Engenheiros e Industriais, sugeriu, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil, que ocorreria em 1922, a edificação de um monumento em forma de esfera, sobre o qual se elevaria uma grande cruz, homenageando Jesus Cristo, no alto do Morro de Santo Antônio. O projeto era do engenheiro Alberto Pacca, mas a ideia não foi em frente (Jornal do Brasil, 21 de setembro de 1917, segunda coluna).

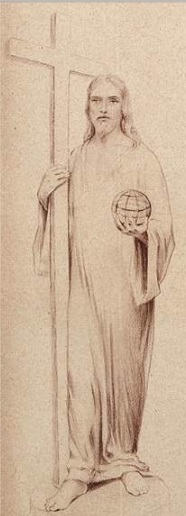

Em 24 de fevereiro de 1921, numa sessão solene da Ação Social Nacionalista, presidida pelo Conde Afonso Celso (1860 -1938), o general Pedro Carolino Pinto de Almeida (1856 – 1922) sugeriu que fosse construido um monumento do Cristo Redentor para a comemoração do centenário da independência do Brasil. Em 20 de março de 1921, no Círculo Católico, foi realizada a primeira assembleia para estudar o projeto, cuja iniciativa foi aprovada pelo cardeal Arcoverde (1850 – 1930). Na ocasião, a ideia era que o monumento fosse de bronze e erigido no cume do Pão de Açúcar (Correio de Manhã, 21 de março de 1921, primeira coluna). Em 24 de abril, ocorreu outra reunião (O Jornal, 25 de abril de 1922, penúltima coluna) e, pela primeira vez, em 3 de maio, a comissão técnica do empreendimento, presidida pelo almirante José Carlos de Carvalho (1847 – 1934), se reuniu (Jornal do Brasil, 7 de maio de 1921, quinta coluna). O arquiteto Heitor da Silva Costa (1873-1947), José Agostinho dos Reis(18? – 19?) e Adolfo Morales de Los Rios (1858 – 1928), cujos projetos concorreram para a construção do monumento, participavam da comissão.

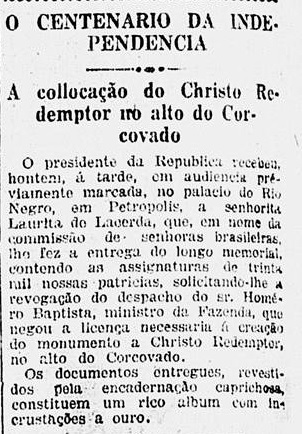

Um abaixo-assinado organizado pela escritora Laurita Lacerda solicitava ao presidente Epitácio Pessoa (1865 – 1942) que a estátua do Cristo Redentor fosse construída. A iniciativa foi uma reação ao despacho do ministro da Fazenda, Homero Baptista (1861-1924), que havia negado a licença necessária para a construção do monumento. O documento foi entregue, com cerca de 30 mil nomes, ao presidente, em uma audiência, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, em 18 de fevereiro de 1922 (O Paiz, 11 de novembro de 1921, quinta coluna; Revista da Semana, 12 de novembro de 1921, última coluna; O Jornal, 19 de fevereiro de 1922, última coluna).

Houve manifestações de igrejas protestantes e de outras religiões contrárias ao apoio do governo à construção do monumento, um símbolo católico, já que o Estado era laico. Por exemplo, seguidores da igreja Batista declararam, em nota publicada em O Jornal Batista, órgão oficial da Convenção Batista Brasileira, em 22 de março de 1923, que a construção “será, a um tempo, um atestado eloquente de idolatria da igreja de Roma“.

Epitácio justificou a permissão por ter sido requerida em primeiro lugar: se um representante de qualquer outra religião tivesse solicitado algo semelhante antes, a ele teria sido dada igualmente a autorização. A decisão para a construção do monumento no Morro do Corcovado foi concedida em 1º de junho de 1922 por Homero Baptista, ministro da Fazenda (O Paiz, 2 de junho de 1922, terceira coluna).

Em setembro de 1922, foi realizada uma cerimônia no local onde o Cristo seria construído, com a presença de várias autoridades (O Paiz, 12 de setembro de 1922, terceira coluna) e, em 4 de outubro, foi lançada a pedra fundamental da obra (O Paiz, 5 de outubro de 1922). No ano seguinte, teve início uma grande campanha de arrecadação de recursos para a construção do monumento, sob a coordenação de dom Sebastião Leme (1882 – 1942), o cardeal do Rio de Janeiro. Em setembro de 1923, as comissões já estavam formadas e O Paiz publicou uma extensa matéria sobre a realização de uma semana de coleta de doações para a construção do monumento que, aliás, foi totalmente construído a partir de doações populares. Uma curiosidade: na época com sete anos, o futuro atleta e presidente da Fifa, João Havelange (1916 – 2016), ajudou a arrecadar dinheiro para a construção do Cristo durante a semana do monumento (O Paiz, 16 de março de 1923, sexta coluna; O Paiz, 2 de setembro de 1923).

Em 21 de setembro de 1923, o Jornal do Brasil publicou uma matéria noticiando que, em 22 maio de 1923, o projeto do engenheiro Heitor da Silva Costa (1873-1947) para o monumento havia sido escolhido em assembleia geral da Comissão Executiva do Monumento Nacional ao Cristo Redentor, com a presença do monsenhor Macedo Costa, representando o cardeal Arcoverde, e de Cesario Alvim, representando o ministro da Viação. Os outros concorrentes foram José Agostinho dos Reis e Adolfo Morales de Los Rios. A reportagem também contou toda a história do empreendimento. A principal inspiração para o projeto de Silva Costa foi a estátua de São Carlos Borromeu, construída no século XVII, que ele havia examinado, em Arona, na Itália, durante uma viagem de estudos, em 1912 (Jornal do Commercio, 27 de julho de 1930).

A mobilização popular em torno da construção do Cristo foi grande e um filme sobre o assunto, “O monumento do Christo Redemptor”, uma produção da Botelho Film, foi exibido no cinema Odeon (Revista da Semana, 8 de setembro de 1923; O Paiz, 16 de outubro de 1923, na quinta coluna sob o título “Cinemas e fitas”).

A concepção inicial para o monumento foi modificada: no projeto original, a figura de Jesus Cristo empunharia em sua mão direita um globo e na esquerda uma cruz.

O responsável pelo desenho final do monumento, a figura de Cristo com os braços estendidos, com o corpo na vertical e disposto sobre o Corcovado que, olhado à distância por qualquer ângulo é visto como uma cruz plantada no granito, foi o italiano Carlos Oswald (1882 – 1971), na época professor de gravura e desenho do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, e grande amigo de Silva Costa.

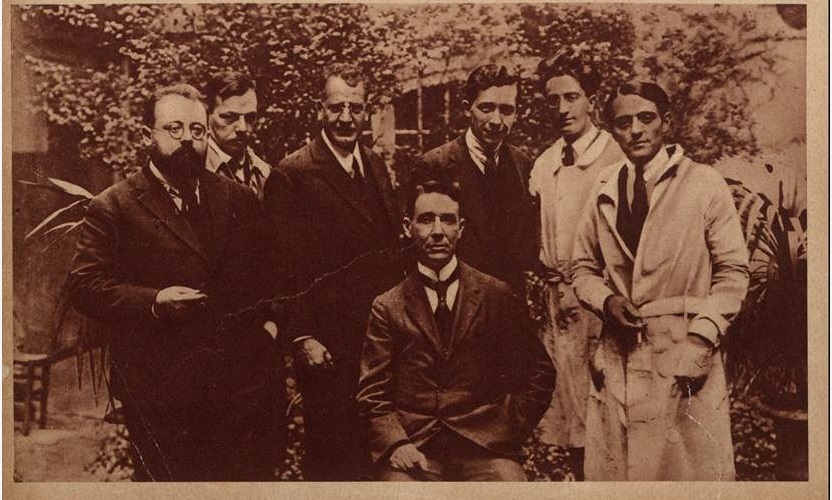

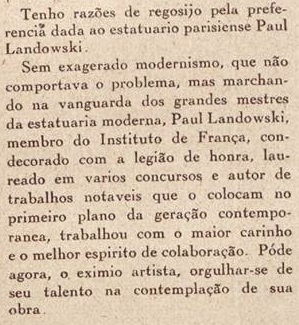

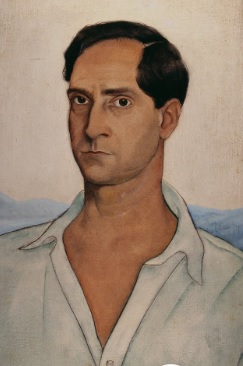

Com os croquis de Oswald e suas convicções sobre o monumento a ser construído, Silva Costa foi para a Europa , em 1924 (Eu sei tudo, janeiro 1924). Esteve na Alemanha, na Itália e na França. Para colaborar no trabalho, escolheu um especialista em estatuária, o artista francês, de origem polonesa, Paul Landowsky (1875-1961), e o engenheiro francês Albert Caquot (1881 – 1976), mestre em cálculos estruturais. Silva Costa, em texto publicado em O Cruzeiro, de 10 de outubro de 1931, justificou a escolha por Landowsky.

As duas mais famosas obras parisienses de Landowsky são a estátua de Sainte Geneviève, na Ponte de Tournelle, e a fonte da Porte de Saint-Cloud.

Colaborador de Landowsky, o escultor italiano Lelio Landucci (? – 1954) participou do processo da evolução do projeto do Cristo. Landucci veio morar no Brasil e foi o autor do primeiro livro sobre o pintor Cândido Portinari (1903 – 1962) (Diário Carioca, 1º de outubro de 1954, terceira coluna).

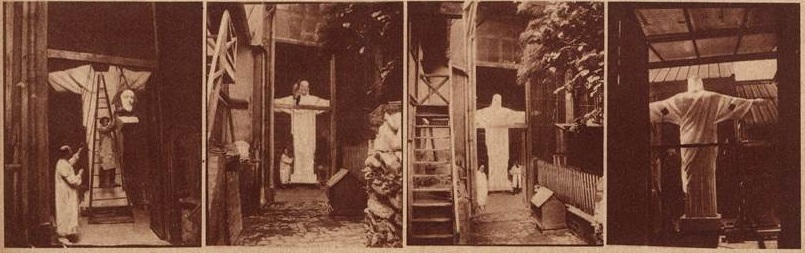

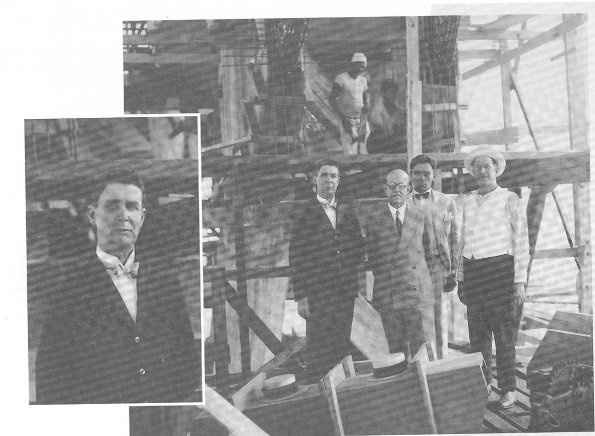

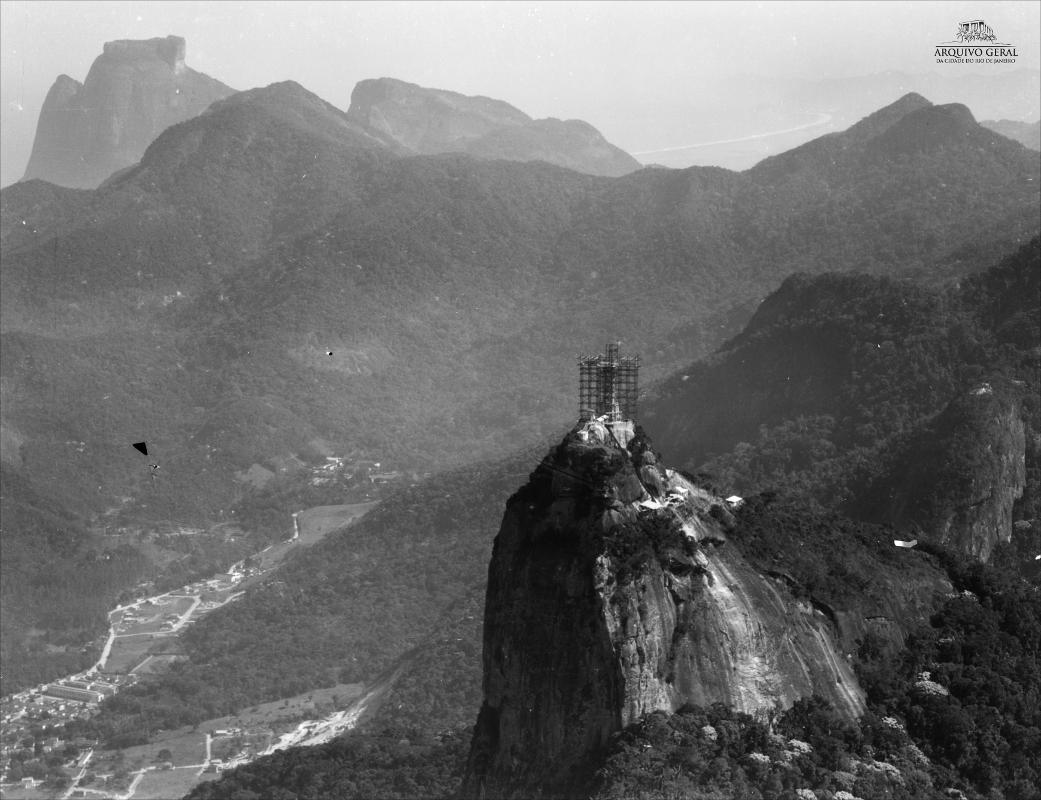

A obra de instalação do Cristo Redentor começou em 1926. De execução considerada complicadíssima, durou cinco anos. As peças foram transportadas de trem, pois ainda não havia estrada de rodagem até o Corcovado, só inaugurada, em 1936. Além disso, os depósitos de material, maquinário e os barracões para abrigar o pessoal envolvido na obra ficavam em um platô bem abaixo do cume, ocupado pelos andaimes. Pela primeira vez uma estátua era construída como um monumento arquitetônico e não simplesmente como uma escultura.

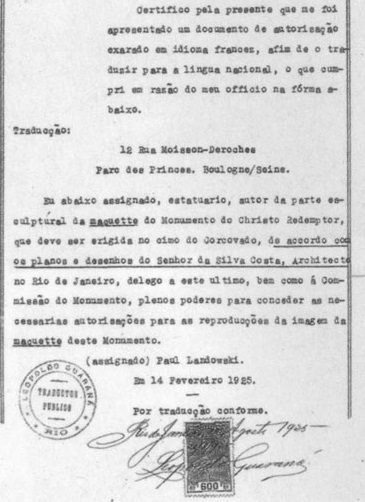

Silva Costa, após passar 14 meses na Europa, chegou ao Brasil trazendo uma maquete e algumas peças do monumento (Lar Catholico, 14 de agosto de 1927, primeira coluna). Um documento, datado de 14 de fevereiro de 1925, assinado por Landowsky, delegava a Silva Costa e à comissão do monumento plenos poderes para conceder as necessárias autorizações para as reproduções da imagem da maquete desse monumento.

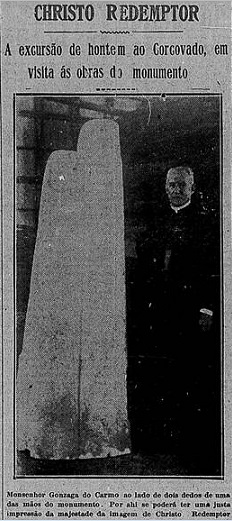

Uma exposição com os modelos de gesso das mãos do Cristo, modeladas por Landowsky, foi realizada no Corcovado (Diário Carioca, 24 de janeiro de 1929, sexta coluna). Reza a lenda que teria usado as mãos da poetisa, atriz e declamadora Margarida Lopes de Almeida (1896 – 1979) como modelos para as mãos da estátua. Ela sempre confirmou essa história mas perto de morrer a desmentiu, deixando uma dúvida quanto a sua veracidade.

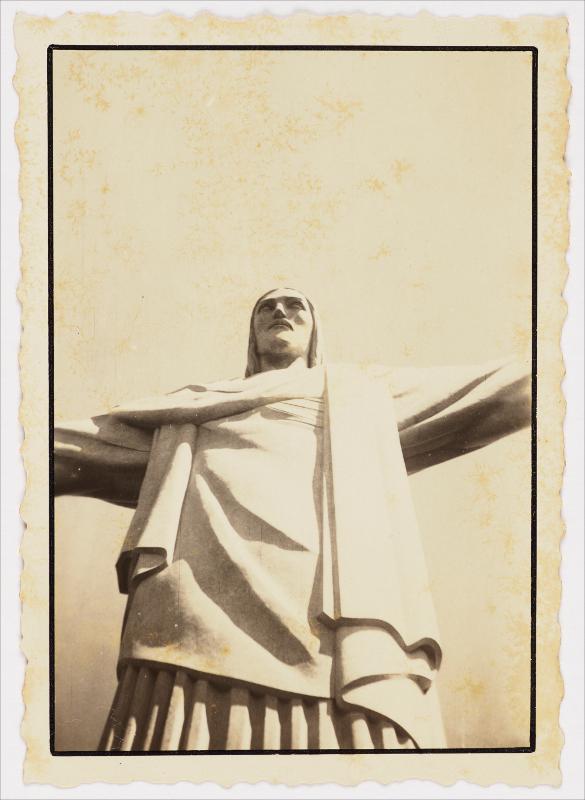

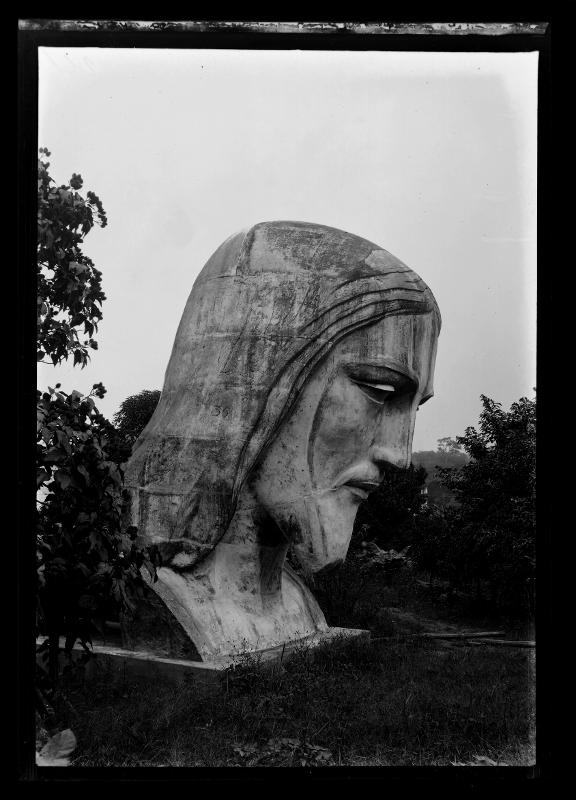

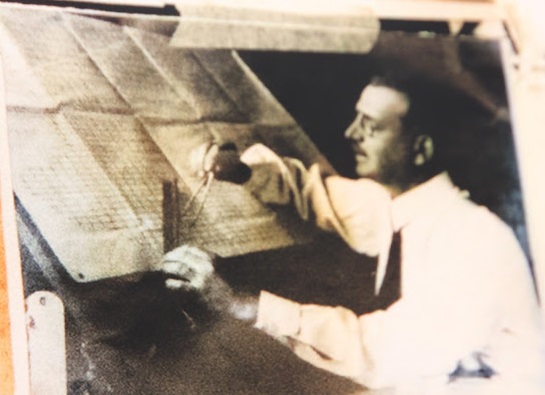

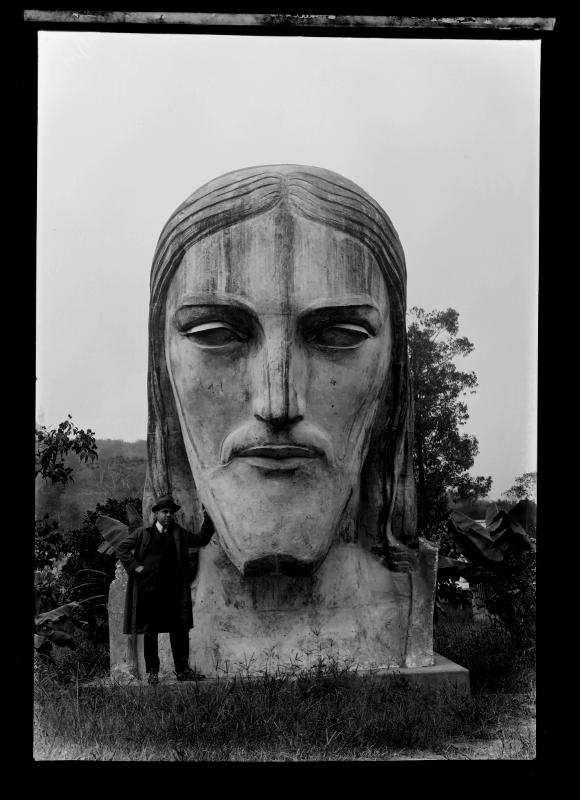

A cabeça do Cristo foi executada pelo escultor romeno Gheorghe Leonida (1892/1893 – 1942), que estudava em Paris. O molde de gesso foi recortado em 50 partes e foi remontado e concretado no sítio do arquiteto italiano Heitor Levy, em São Gonçalo (Diário da Noite, 22 de abril de 1931, última coluna). As únicas coisas que foram construídas na França foram justamente os moldes da cabeça e das mãos, porém em gesso, em tamanho natural, que foram recortadas, trazidas ao Brasil e aqui reconstruídas em concreto armado.

O braço direito de Heitor da Silva, Heitor Levy, de credo judaico, que quase morreu em um acidente nos aidaimes do monumento, converteu-se ao catolicismo. Teria escrito os nomes de sua família num pergaminho guardado dentro do coração interno da estátua do Cristo Redentor.

As obras foram visitadas por autoridades, guiadas pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e o monsenhor Gonzaga do Carmo foi fotografado ao lado de dedos da mão da escultura (Correio da Manhã, de 29 de junho de 1929).

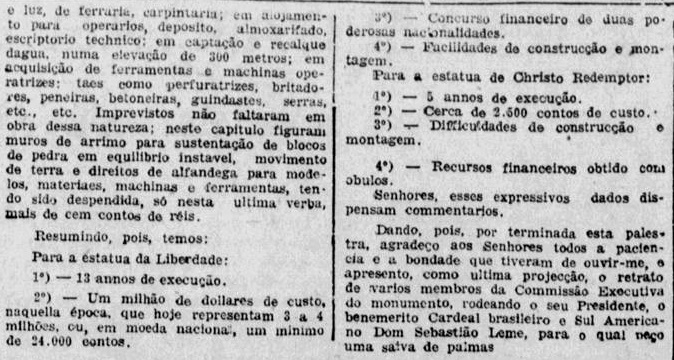

A convite da Sociedade Brasileira de Engenheiro, Costa Silva proferiu uma conferência sobre os trabalhos da construção do monumento, quando palestrou sobre sua história, a observação de outros monumentos, a escolha de Landowsky, a filosofia pitagoriana e a divina geometria, a técnica utilizada e finalmente, a compara com a Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886, em Nova York – um presente da França aos Estados Unidos, cujo projeto foi do escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi (1834 – 1904) (Jornal do Commercio, 27 de julho de 1930, primeira coluna).

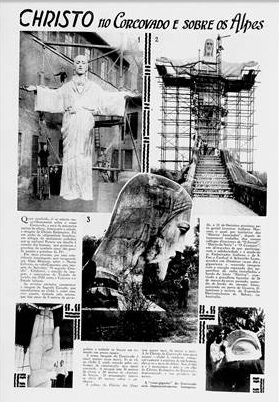

Foi publicada uma notícia sobre a construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e de um nos Alpes, na revista A Semana, de 25 de abril de 1931, com a publicação de uma fotografia da estátua alpina e de quatro do Cristo Redentor carioca: de sua construção, de uma de suas mãos, de um de seus olhos e de sua cabeça.

A estrutura do monumento é formada por quatro pilares e 12 andares em concreto armado, o que não era muito comum na época de sua construção. Era uma técnica relativamente recente, patenteada, em 1892, pelo engenheiro francês François Hennebique (1842 – 1921).

“O Cristo, com evidente propósito figurativo, foi provavelmente a primeira obra escultórica do mundo a utilizar o concreto como material de base. O diálogo entre forma e estrutura, em concreto, aí presente, pautaria, anos depois, em outtras nuances mais próprias à arquitetura, boa parte da produção modernista brasileira”.(1)

Com exceção das mãos, a estrutura da estátua é oca, o que possibilita o acesso interno através de uma escadaria metálica. O Cristo Redentor tem um coração, localizado no oitavo andar, e, em sua cabeça e braços, encontram-se para-raios. A superfície externa foi revestida com pedras-sabão, coladas por senhoras da sociedade carioca.

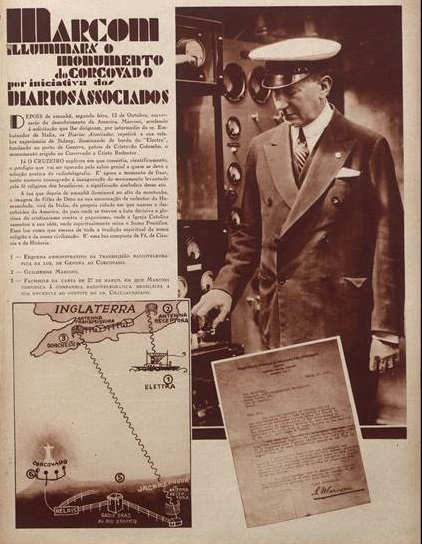

No dia da inauguração, foi o físico Guglielmo Marconi (1874-1937), inventor do telégrafo, que, da Itália, ligou os refletores da estátua. Assis Chateaubriand, diretor dos Diários Associados, enviou um telegrama a ele dizendo: “No instante em que iluminais o monumento de Jesus Cristo, os católicos brasileiros saúdam em vós a faísca do gênio latino que descobriu e construiu o novo mundo” ( O Cruzeiro, 17 de outubro de 1931).

Segundo o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, “o sistema não funcionou como o esperado, mas o Cristo foi iluminado graças à habilidade do engenheiro Gustavo Corção e sua equipe, atribui-se a Rinaldo Franco o ato de ter acionado o interruptor responsável pela iluminação”.

Em 1973, o conjunto paisagístico do monumento foi tombado pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.

O carro abre-alas da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, cujo samba-enredo de 1989 era Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, traria uma reprodução do Cristo Redentor vestido como um mendigo, mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro conseguiu uma ordem judicial proibindo a apresentação da alegoria. O carnavalesco Joãosinho Trinta (1933 – 2011) cobriu a alegoria com um plástico preto e acrescentou uma faixa com a frase “mesmo proibido, olhai por nós“.

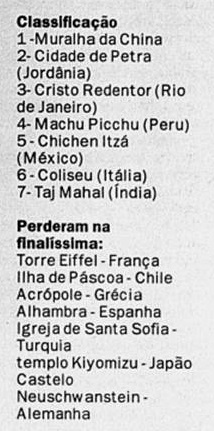

Em 1990, a estátua foi restaurada e, em 7 de julho de 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno (Jornal do Brasil, 8 de julho de 2007). Ficou em terceiro lugar, atrás da Muralha da China e da Cidade de Petra, na Jordânia.

O resultado foi divulgado pela empresa suíça promotora do concurso, a Fundação New 7 Wonders e o título foi recebido pelo técnico de futebol Luiz Felipe Scolari (1948 -) e pelo embaixador do Brasil em Portugal, Celso de Souza, no Estádio da Luz, sede do clube Benfica, em Lisboa, Portugal.

Em 2008, a bisneta de Heitor da Silva Costa, Bel Noronha, lançou o documentário De Braços abertos, sobre a história do Cristo Redentor.

Em 30 de setembro do mesmo ano, o Cristo Redentor foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan – por sua importância histórica (Portal Iphan). Em 1º de março de 2011, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurada uma nova iluminação no monumento com 300 projetores de LED de última geração que deram mais cor à estátua do Cristo Redentor, com um consumo de energia bem menor, e com a possibilidade de criar diferentes efeitos e cores.

O Globo, 1º de março de 2011

Desde sua inauguração, o Cristo Redentor já recebeu diversas visitas de personalidades importantes no cenário internacional como o cientista Albert Einstein (1879 – 1955), o cantor Michael Jackson (1958 – 2009), o papa João Paulo II (1920 – 2005), o Dalai Lama (1935-), a Princesa Diana (1961 – 1997), o príncipe Charles (1948-) e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (1961-), com sua família. Algumas pessoas que já subiram na cabeça da estátua foram a jornalista Glória Maria (1949-), a atriz Ingrid Guimarães (1972-), a apresentadora de televisão Patrícia Abravanel (1977-), o comediante Renato Aragão (1935-), a atriz Tatá Werneck (1983-) e a bisneta de Heitor Silva Costa, Bel Noronha.

Corcovado

João Gilberto

Um cantinho e um violão

Este amor, uma canção

Pra fazer feliz a quem se ama

Muita calma pra pensar

E ter tempo pra sonhar

Da janela vê-se o Corcovado

O Redentor, que lindo

Quero a vida sempre assim

Com você perto de mim

Até o apagar da velha chama

E eu que era triste

Descrente deste mundo

Ao encontrar você eu conheci

O que é felicidade meu amor

Link a revista O Cruzeiro, de 10 de outubro de 1931, edição dedicada ao Cristo Redentor, com textos do Conde de Affonso Celso, de Heitor Silva Costa, de Arrojado Lisboa, de Felipe dos Santos Reis, do padre José Natuzzi, dentre outros, abordando a história, a concepção, a construção e outros aspectos do monumento. Publicação também do Cântico ao Cristo do Corcovado, de Tasso da Silveira; da história da Estrada de Ferro do Corcovado, das cartas trocadas entre o papa Pio XI e o cardeal Sebastião Leme, da programação oficial e da lista das autoridades eclesiásticas que participariam dos eventos relacionados à inauguração do monumento.

Para saber um pouco da história do Morro do Corcovado antes do Cristo Redentor, acesse aqui o artigo Série “O Rio de Janeiro desaparecido” (11) – A Estrada de Ferro do Corcovado e o mirante Chapéu de Sol, publicado em 22 de julho de 2021, na Brasiliana Fotográfica.

A Brasiliana Fotográfica agradece a colaboração para a realização desse artigo de Roberta Mociaro Zanatta, coordenadora do Núcleo de Catalogação e Indexação do IMS e uma das responsáveis pela gestão e atualização de conteúdos do portal Brasiliana Fotográfica., e de Guilherme Dias, Conservador de Fotografias do Núcleo de Conservação e Preservação de Acervos, do IMS.

(1) KAZ, Leonel; LODDI, Nigge. Cristo Redentor História e Arte de um Símbolo do Brasil. Rio de Janeiro : Aprazível, 2008, página 75.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Fontes:

Agenda do Centro de Documentação da TV Globo

ALVAREZ, Rodrigo. Redentor. Rio de Janeiro : GloboLivros, 2021.

Biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Blog Diário do Corcovado

CERQUEIRA, Bruno da Silva Antunes de; ARGON, Maria de Fátima Moraes. Alegrias e Tristezas: Estudos Sobre a Autobiografia de D. Isabel do Brasil. Rio de Janeiro : Linotipo Digital Editora, 2020.

Conforme está relatado no livro Alegrias e Tristezas: Estudos Sobre a Autobiografia de D. Isabel do Brasil (Linotipo Digital Editora) — escrito pelo historiador e advogado Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, fundador do Instituto Cultural D. Isabel A Redentora, e pela historiadora e arquivista Maria de Fátima Moraes Argon, pesquisadora aposentada do Museu Imperial

Coleção Nosso Século Brasil 10 Volumes. São Paulo : Abril Cultural, 1987.

Entrevista com Bel Noronha, bisneta de Heitor da Silva Costa e diretora do documentário De braços abertos, no Programa do Jô

Folha de São Paulo

Google Arts & Culture

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

KAZ, Leonel; LODDI, Nigge. Cristo Redentor História e Arte de um Símbolo do Brasil. Rio de Janeiro : Aprazível, 2008.

OSWALD, Carlos. Como me tornei pintor. Petrópolis, RJ: Vozes, 1957.

Portal Iphan

RIBEIRO, Antônio Sérgio. Cristo Redentor: 80 anos de um símbolo. Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de São Paulo.

SEMENOVITCH, Jorge Scévola. Corcovado: a conquista da montanha de Deus. Rio de Janeiro : Editora Lutecia, 2010

Site Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro

Site Capital Mundial da Arquitetura – Rio 2020

Site Engenharia 360

Site Rio de Janeiro aqui

Site Riotur

Site Santuário Cristo Redentor

Site Sim São Gonçalo

Veja Rio, 5 de junho de 2017

Wikipedia

Youtube