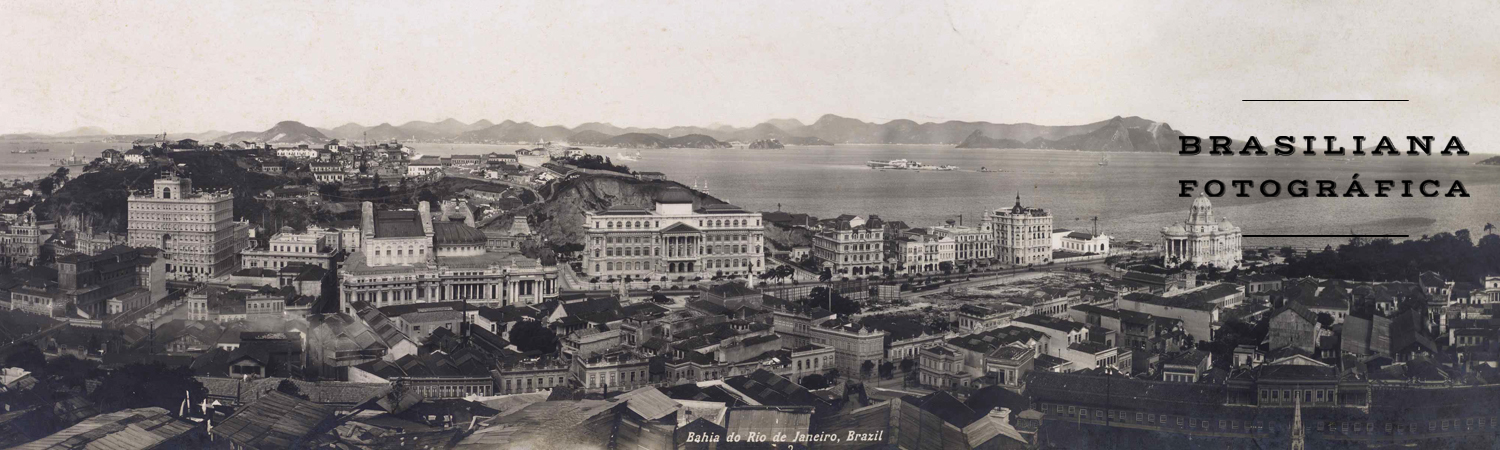

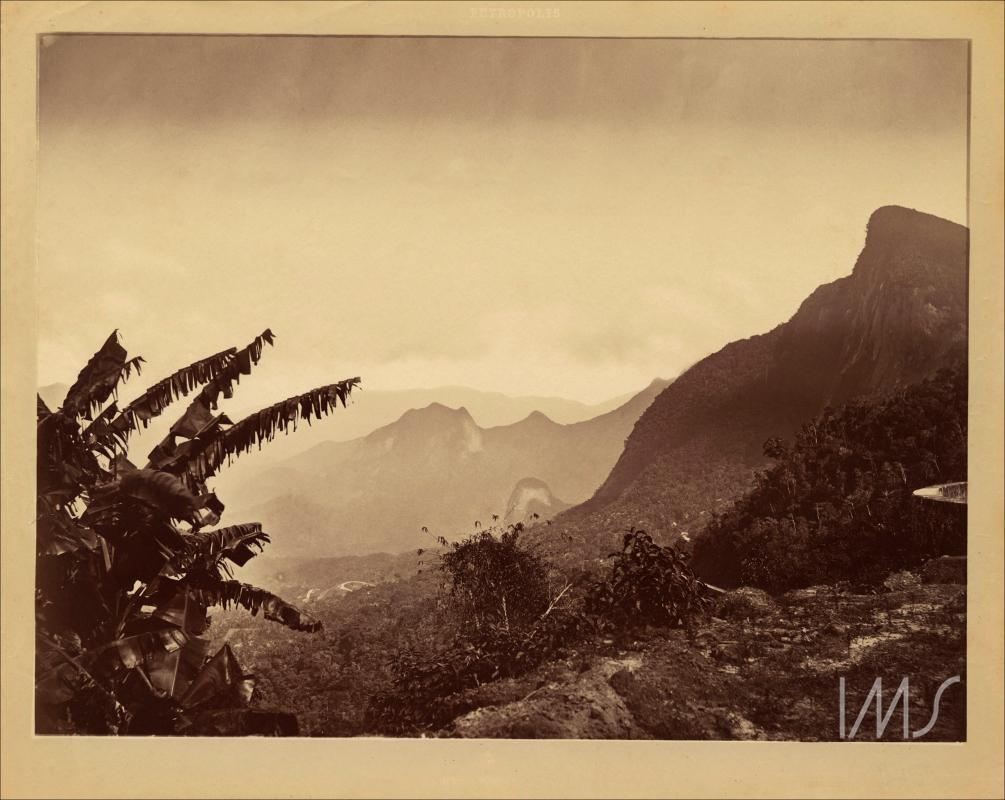

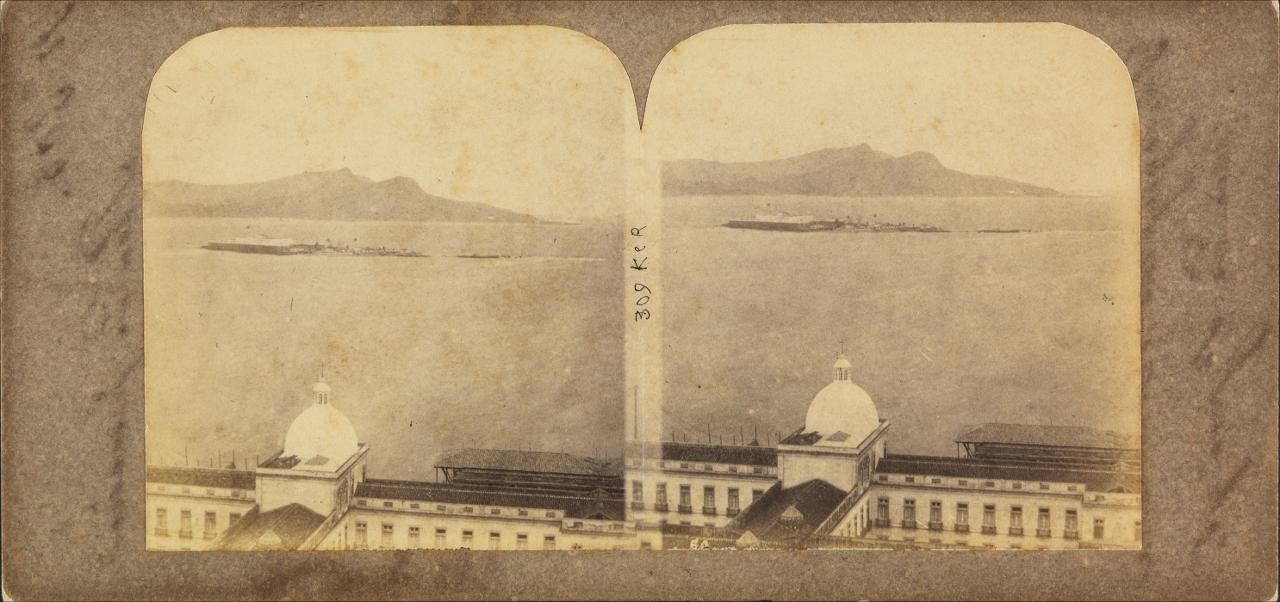

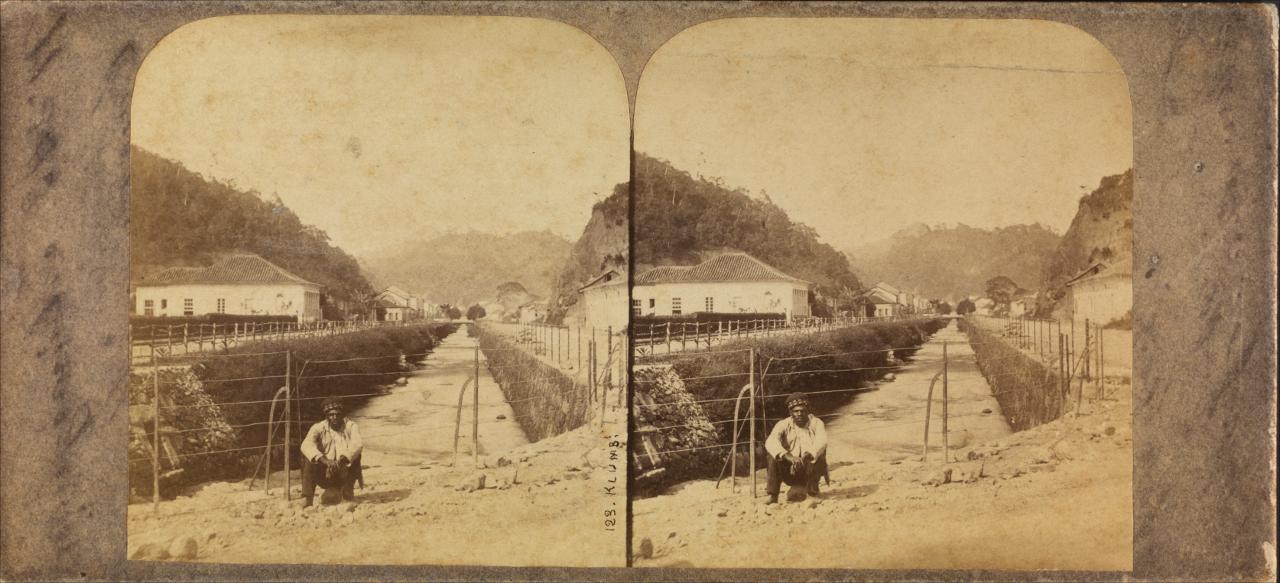

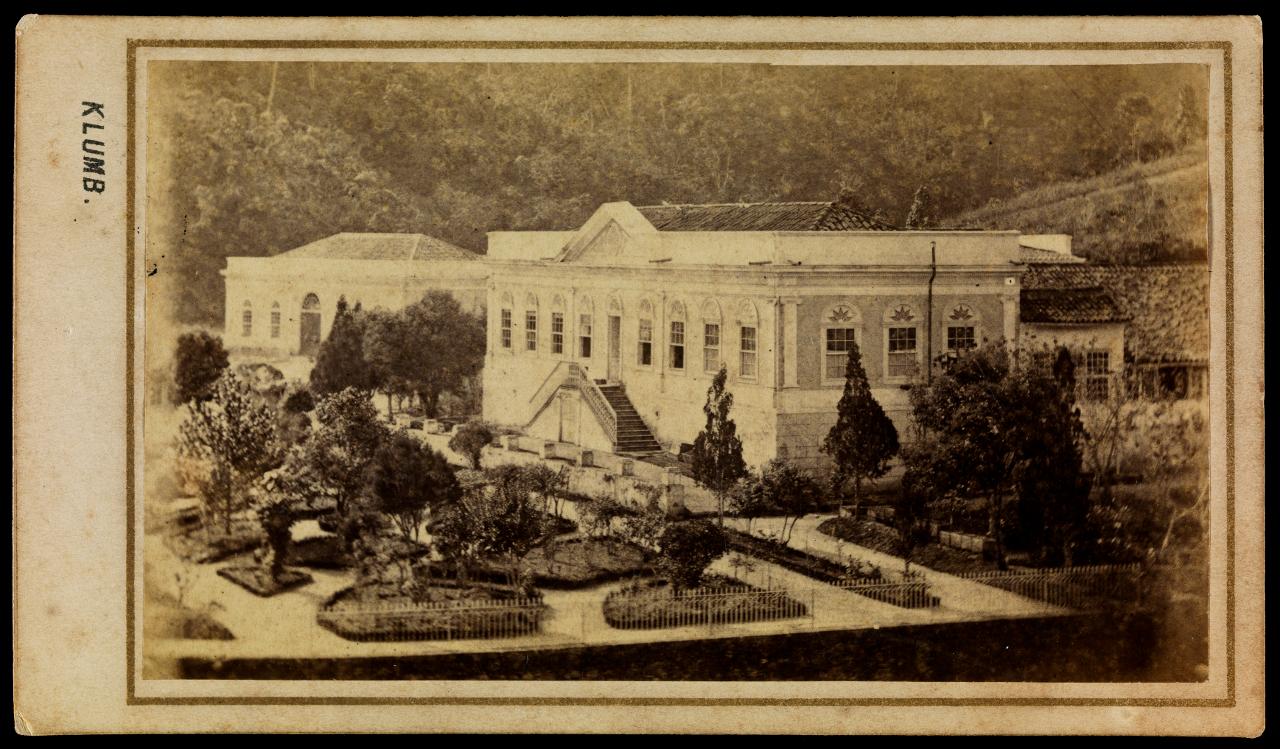

Motivada pela publicação do artigo Pharoux, o primeiro hotel de luxo do Brasil, publicado na Brasiliana Iconográfica, em 15 de junho de 2022, a Brasiliana Fotográfica destaca uma imagem do estabelecimento, o primeiro hotel de luxo do Brasil, produzida pelo francês Revert Henrique Klumb (c. 1826 – c. 1886), o fotógrafo da família real do Brasil. A imagem pertence ao acervo da Biblioteca Nacional, uma das instituições fundadoras da Brasiliana Fotográfica, segundo a qual:

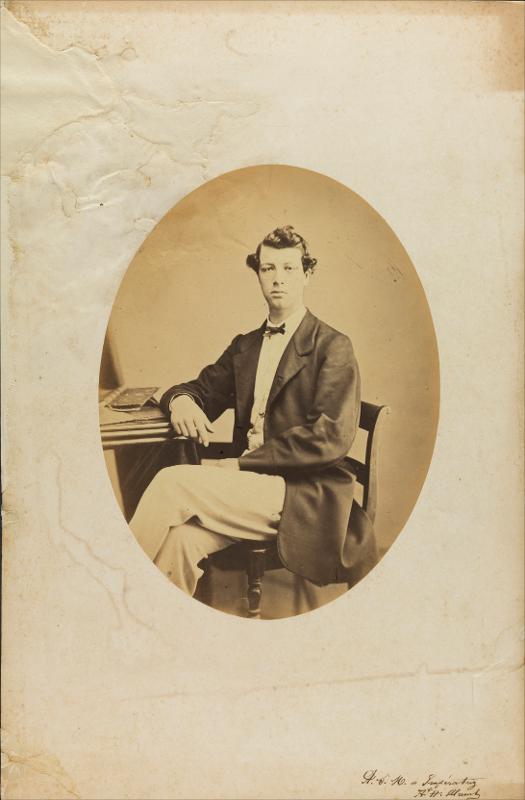

“Através de pesquisa nas obras “Origens e expansão da fotografia no Brasil : século XIX”, de Boris Kossoy, e “Imagem e letra : introdução à bibliologia brasileira”, de Orlando da Costa Ferreira, foi constatado que o endereço manuscrito no verso do cartão-suporte era o mesmo da “Officina de Paulo Robin”, dirigida por Klumb”.

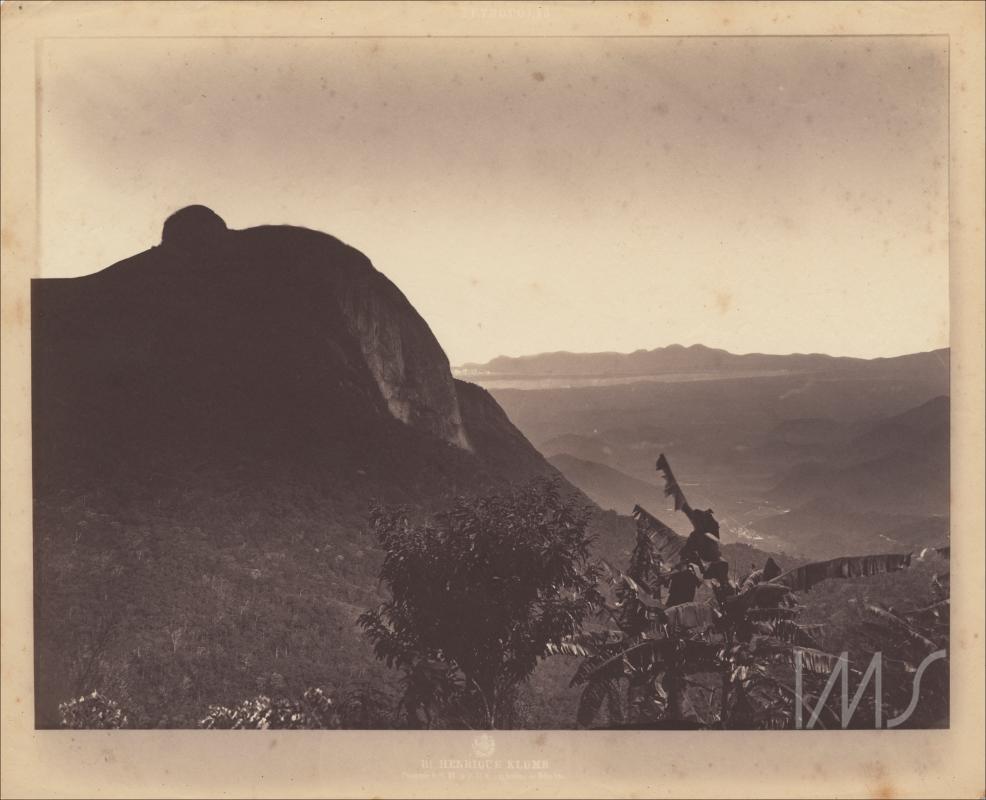

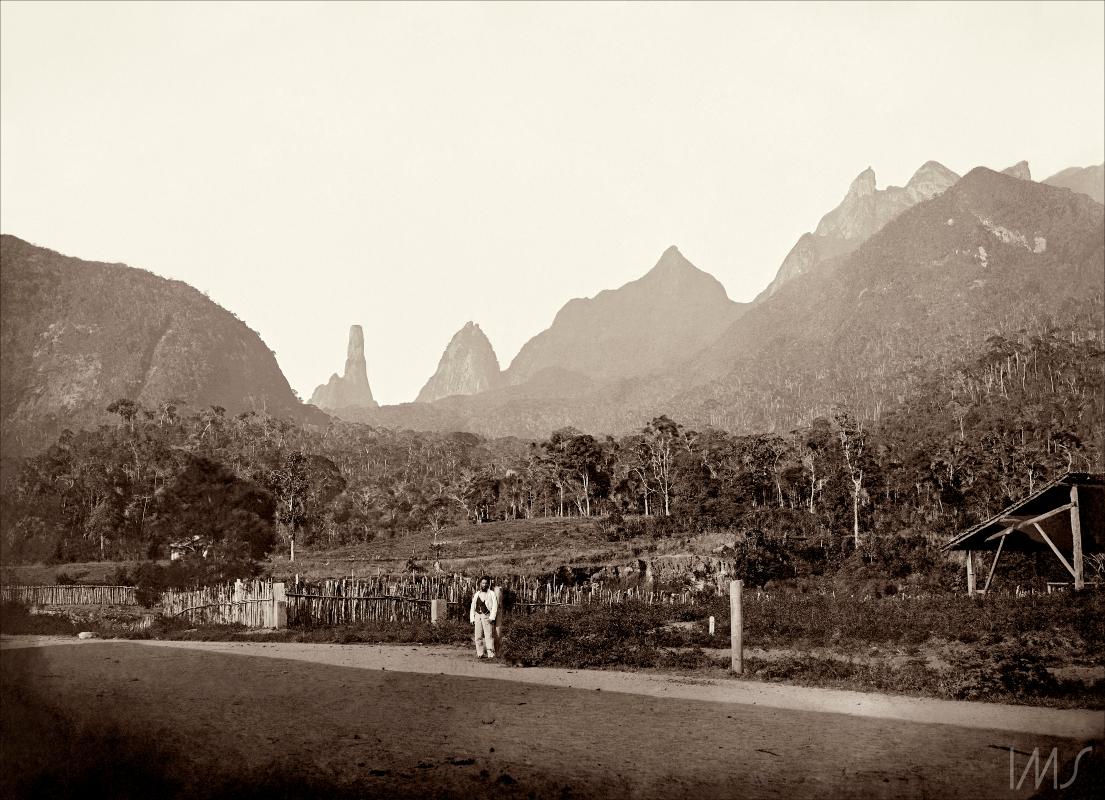

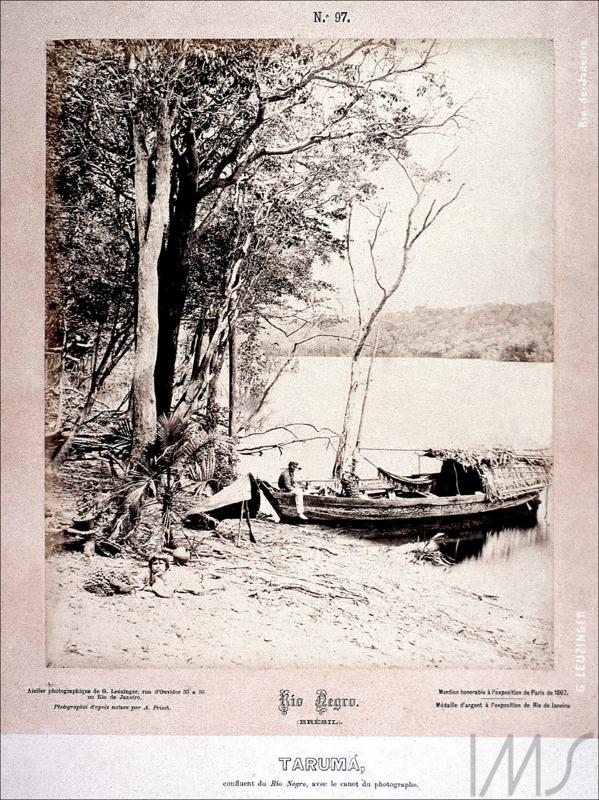

Klumb foi, provavelmente, o introdutor da técnica estereoscópica no Brasil – utilizada na foto destacada -, com a qual entre os anos de 1855 e 1862, aproximadamente, produziu ampla documentação sobre o Rio de Janeiro.

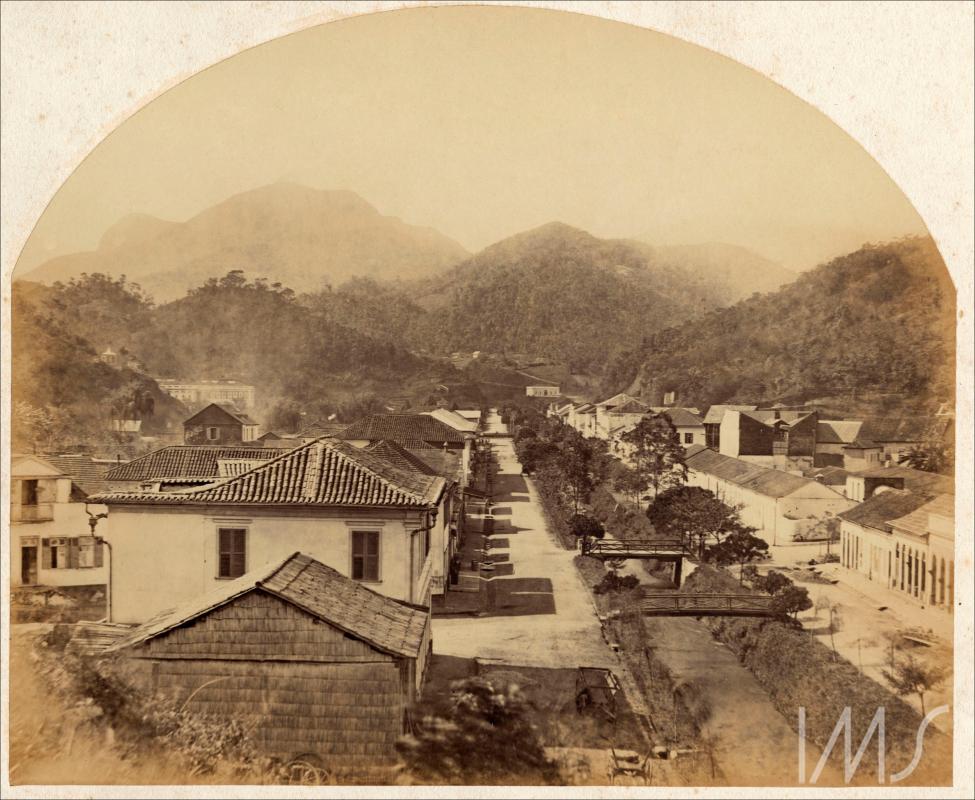

O Hotel Pharoux foi fundado pelo francês de Marselha, Louis Dominique Pharoux (?- 1867), bonapartista que exilou-se no Brasil, em torno de 1816.

“O hotel que levava seu nome inaugurou um novo padrão para as hospedarias da capital do Império, que até então só oferecia alojamentos bastante simples e, em geral, sujos”.

Brasiliana Iconográfica

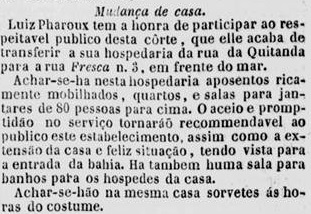

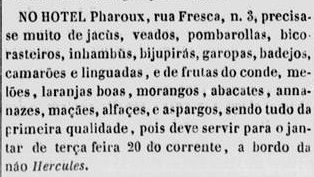

Inicialmente, o Pharoux era uma hospedaria na rua da Quitanda, nº 99, e várias vezes anunciava no jornal oferecer sopa e bife de tartarugas (Jornal do Commercio, 23 de setembro de 1836, terceira coluna). Em 1838, transferiu-se para a rua Fresca, nº 3, esquina com o Largo do Paço, atual Praça XV, e uma de suas fachadas dava de frente para a Praia Dom Manuel (Jornal do Commercio, 12 de fevereiro de 1838, quarta coluna).

Era um edifício que, além do térreo, tinha três andares. Refinado e confortável, trouxe à corte um certo glamour europeu. Possuia uma sala de jantar que comportava mais de oitenta pessoas, mobiliário de bom gosto e seus banhos eram um atrativo a mais, em uma cidade que oferecia até então somente hospedarias pouco confortáveis e uma mesa sem grandes variedades nas casas de pasto, que já se multiplicavam pelas ruas (Arqueologia Histórica no Rio de Janeiro; Jornal do Commercio, 12 de fevereiro de 1838, quarta coluna). As salas de banho tinham banheiras de metal e mármore com torneiras de água fria e quente. Toalhas brancas eram oferecidas. Um requinte na época. Utilizava-se água encanada vinda do chafariz do Largo do Paço.

Desde o início, destacou-se também, como já mencionado, pelo esmero em sua gastronomia e por servir vinhos franceses.

Era também um ponto de convergência da sociedade de sua época e de viajantes (Jornal do Commercio, 19 de fevereiro de 1838, segunda coluna; 24 de abril de 1838, terceira coluna). Foi muitas vezes, o cenário de contos, como o publicado na A Semana Illustrada, de 11 de agosto de 1861.

“O hotel Pharoux, tinha excelente frequência da sociedade local, frequentado também por muitos viajantes franceses, que junto ao seu bem humorado e cortês proprietário, passavam horas agradáveis lembrando a pátria. Construiu o cais que acabou levando seu nome, e fez desse magnífico e aprazível local um ponto de encontro para os que podiam usufruir do conforto de um bom vinho, e de uma boa mesa abençoados pelas brisas do mar”

Arqueologia Histórica no Rio de Janeiro

“…Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Pharoux, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Véry e Véfour, de Paris, e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de la Rochefoucauld? Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca… A polca, M. Prudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o Cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo; mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos.”

Memórias Póstumas de Brás Cubas por Machado de Assis

Em 1860 era anunciada a venda do prédio do hotel, que passou a ter outro proprietário (Correio Mercantil, 12 de janeiro de 1860, segunda coluna; 20 de janeiro de 1860, quarta coluna; Courrier du Brésil, 1º de janeiro de 1860).

Em 1861, seu dono era João Freichou ou Jean Frechon que, em 1862, reformou o hotel (Correio Mercantil, 22 de dezembro de 1861, terceira coluna; Courrier du Brésil, 31 de agosto de 1862). Em 1863, foi noticiada a falência fraudulenta do estabelecimento (Correio Mercantil, 25 de abril de 1863, última coluna).

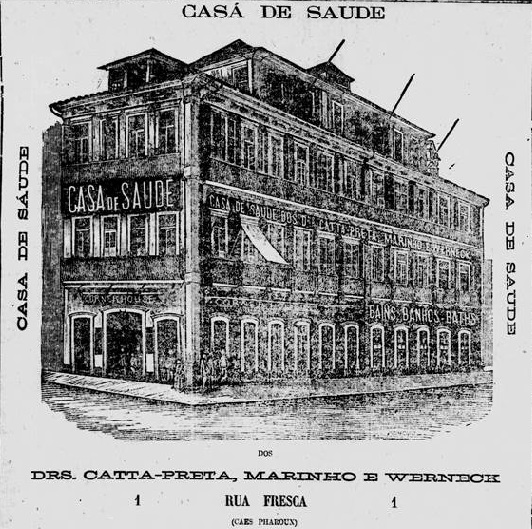

Segundo a maioria das fontes, Luiz Pharoux retornou à França, em 1864. Após abrigar a Casa de Saúde do dr. Antônio Marcolino Fragozo, a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória e a Casa de Saúde dos drs. Catta-Preta, Marinho e Werneck (Diário do Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 1864; Jornal do Commercio, 12 de junho de 1870, quarta coluna; e 13 de outubro de 1874), e, posteriormente outro hotel, o Real (Almanak Laemmert, 1927), o edifício do Hotel Pharoux foi demolido, em 1959, para a construção da Perimetral.

O Hotel Pharoux e a história da fotografia no Brasil

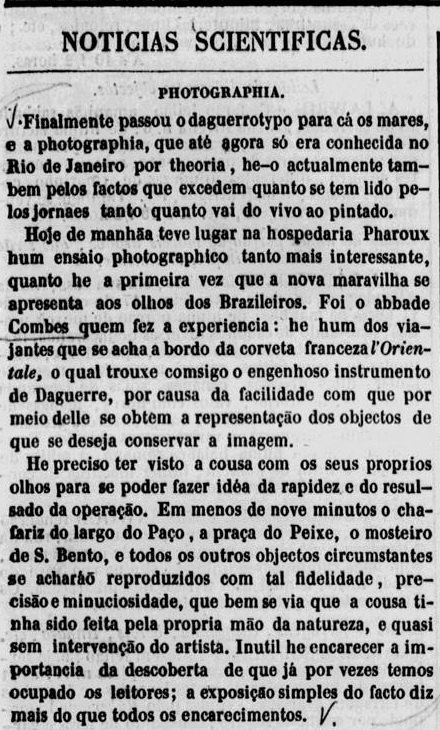

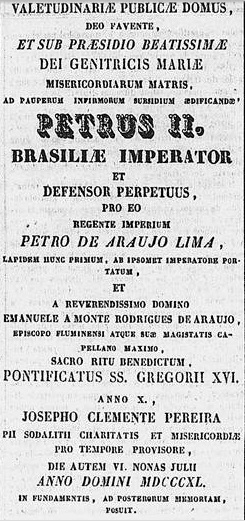

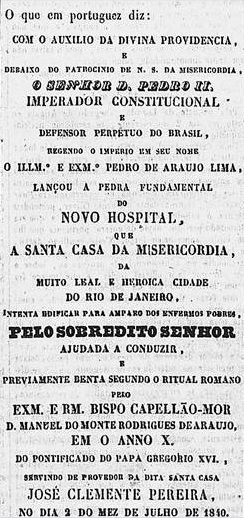

Foi no Hotel Pharoux que o abade francês Louis Comte (1798 – 1868), que chegou ao Brasil trazendo o daguerreótipo, no navio L´Oriental , que aportou no Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1939, fez o primeiro ensaio fotográfico no país. Leia essa história no artigo A chegada do daguerreótipo no Brasil – os primeiros registros no Rio de Janeiro, publicado em 16 de janeiro de 2020, aqui no portal.

Foi lá que o retratista francês Abram-Louis Buvelot (1814 – 1888) se hospedou, quando chegou ao Rio de Janeiro, em outubro de 1840.

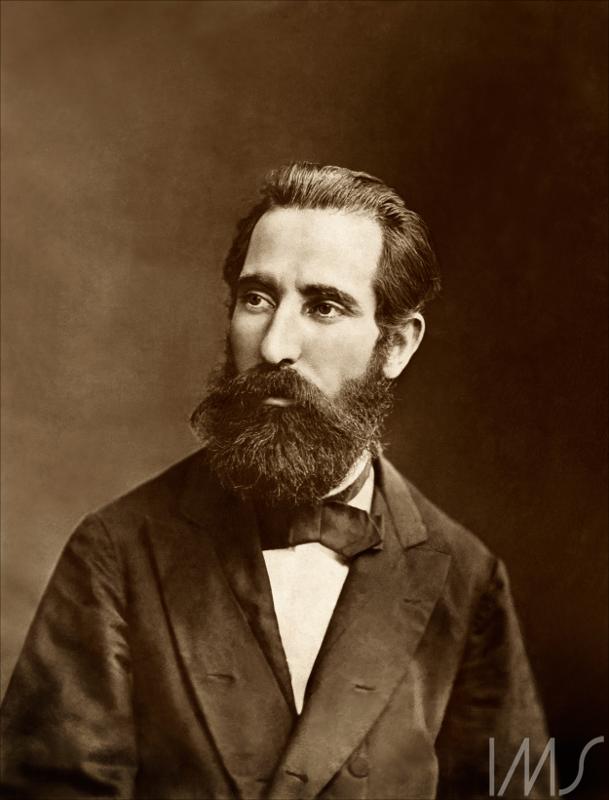

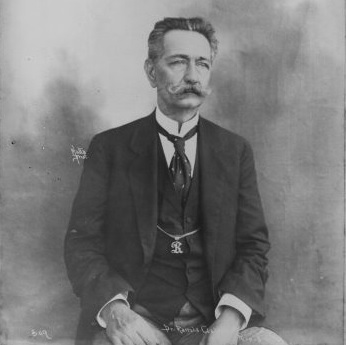

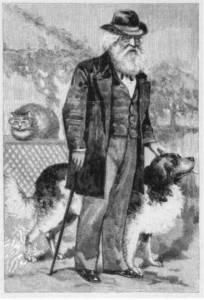

M. Louis Buvelot. Xilografia publicada no Australasian Sketcher, em 12 de julho de 1888 / Acervo da Coleção La Trobe Picture

Link para a Cronologia de Abram-Louis Buvelot (1814 – 1888).

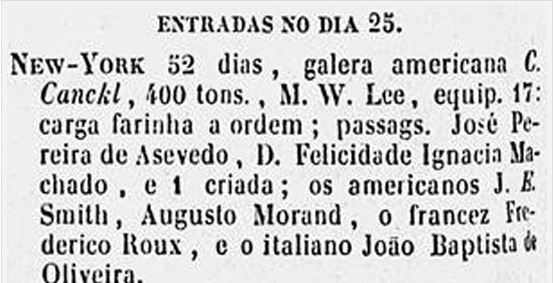

Os norte-americanos Augustus Morand (c. 1818 – 1896) e J.E. Smith, dois pioneiros na comercialização da daguerreotipia no Brasil, chegaram ao Rio de Janeiro, vindos de Nova York, na galera C. Canckl, em 25 de novembro de 1842 (Diário do Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1842, na última coluna). Observação: com as iniciais de Smith, J. E, acaba-se a dúvida que um outro Smith, mencionado por Boris Kossoy em seu livro Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910), seja o mesmo que veio para o Brasil com Morand. No livro de Kossoy, as iniciais do “outro” Smith são T.O.

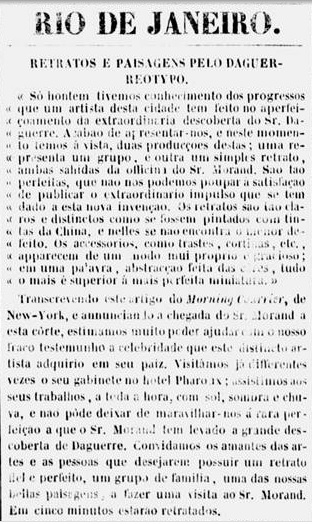

Na primeira página do Jornal do Commercio de 23 de dezembro de 1842, Morand foi saudado como uma celebridade:

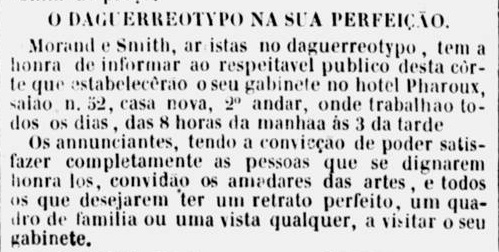

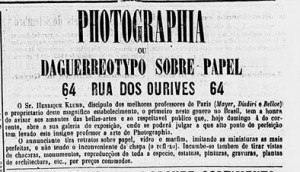

Ainda nessa mesma edição, sob o título O daguerreótipo na sua perfeição, foi anunciado o estabelecimento do gabinete de Morand e Smith no Hotel Pharoux, salão n. 52, casa nova, 2º andar, no Rio de Janeiro (Jornal do Commercio, 23 de dezembro de 1842, na segunda coluna). O anúncio foi repetido algumas vezes em 1842 e em 1843.

A bordo do navio norte-americano Susan, Morand deixou o Rio de Janeiro em direção a Nova York, em 13 de abril de 1843 (Jornal do Commercio, 14 e 15 de abril de 1843, na última coluna). Ele e Smith foram sucedidos por J. D. Davies, que comprou deles uma grande porção de lâminas, etc, convidou o público para visitar a oficina no Hotel Pharoux e, pouco depois, estabeleceu seu gabinete na rua do Ouvidor, 75 (Jornal do Commercio, 25 de abril de 1843, na segunda coluna, e 3 de maio de 1843, na terceira coluna). Algumas fontes levantam a possibilidade de Morand não ter retornado direto para Nova York e ter ficado trabalhando na América do Sul até 1844.

Cronologia de Augustus Morand (c. 1818 – 1896)

c. 1818 - Nascimento de Augustus Morand, em Nova York.

1838 – Casamento com Caroline Kane (1821 – ?)

1840 – Augustus Morand começou a trabalhar como daguerreotipista. Conheceu o pintor Henry Inman (1801 – 1846) e juntos fizeram experiências sobre o efeito da luz e da sombra.

c. 1841 – Provavelmente seu estabelecimento fotográfico sucedeu o de Matthews D. Van Loan na esquina da Broadway com Chambers Street, em Nova York.

1842 – Ao longo do ano, foram publicadas na revista U.S. Magazine and Democratic Review diversas gravuras baseadas em daguerreótipos produzidos por Morand: na edição de agosto, um retrato do político Thomas Wilson Door (1805 – 1854); na de setembro, de Churchill C. Cambreleng (1786 – 1862); e, na de novembro, do presidente John Tyler (1790 – 1862).

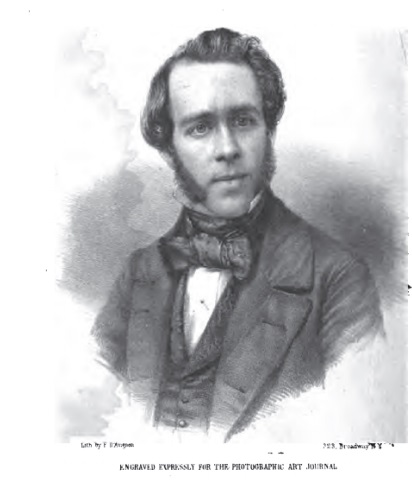

Churchill C. Cambreleng, gravura baseada em daguerreótipo de Morand e publicada na edição de setembro de 1842 da The United States Democratic Review

John Tyler, gravura baseada em daguerreótipo de Morand e publicada na edição de novembro de 1842 da The United States Democratic Review

De 1842 a 1845, catálogos de Nova York informavam que o endereço de Morand era Suffock Street, 25.

Por problemas de saúde, Morand foi aconselhado por médicos a viajar para os trópicos.

Os norte-americanos Augustus Morand e J.E. Smith, dois pioneiros na comercialização da daguerreotipia no Brasil, chegaram ao Rio de Janeiro, vindos de Nova York, na galera C. Canckl, em 25 de novembro de 1842 (Diário do Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1842, na última coluna). Observação: com as iniciais de Smith, J. E, acaba-se a dúvida que um outro Smith, mencionado por Boris Kossoy em seu livro Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910), seja o mesmo que veio para o Brasil com Morand. No livro de Kossoy, as iniciais do “outro” Smith são T.O.

Na primeira página do Jornal do Commercio de 23 de dezembro de 1842, Morand foi saudado como uma celebridade:

Ainda nessa mesma edição, sob o título O daguerreótipo na sua perfeição, foi anunciado o estabelecimento do gabinete de Morand e Smith no Hotel Pharoux, salão n. 52, casa nova, 2º andar, no Rio de Janeiro (Jornal do Commercio, 23 de dezembro de 1842, na segunda coluna). O anúncio foi repetido algumas vezes em 1842 e em 1843.

1843 – Morand trouxe cartas de recomendação para pessoas influentes no Brasil e logo foi apresentado a d. Pedro II.

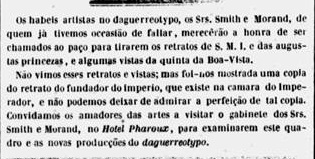

Os hábeis artistas do daguerreótipo Morand e Smith foram convidados para o paço imperial, onde produziram retratos do imperador Pedro II, das augustas princesas e algumas vistas da Quinta da Boavista. O público era convidado para admirar esses registros no gabinete dos fotógrafos, no Hotel Pharoux. Ainda foi informado que na câmara de Pedro II havia uma fotografia da autoria de Morand e Smith (Jornal do Commercio, 27 de janeiro de 1843, na segunda coluna).

Nos cinco meses que esteve no Brasil, a presença de Morand era constantemente requisitada no palácio real de São Cristóvão, onde fotografou as vizinhanças, copiou quadros da Galeria Real de Pinturas e retratou membros da família imperial, além de dona Francisca, irmã caçula do imperador.

Existe uma polêmica em torno da autoria de um dos três primeiros daguerreótipos produzidos no Brasil – até hoje conhecidos. São do Paço da Cidade, do Chafariz do Mestre Valentim e fachada do Mercado do Peixe; e do Mercado da Calendária. Alguns historiadores da fotografia consideram que foram de autoria do abade francês Louis Comte (1798 – 1868), que esteve no Rio de Janeiro, em 1840. Outros afirmam que um deles, o que retrata d. Pedro II (1825 – 1891) descendo de sua carruagem em frente ao Paço Imperial, seria de autoria de Morand.

A bordo do navio norte-americano Susan, Morand deixou o Rio de Janeiro em direção a Nova York, em 13 de abril de 1843 (Jornal do Commercio, 14 e 15 de abril de 1843, na última coluna).

Morand e Smith foram sucedidos por J. D. Davies, que comprou deles uma grande porção de lâminas, etc, convidou o público para visitar a oficina no Hotel Pharoux e, pouco depois, estabeleceu seu gabinete na rua do Ouvidor, 75 (Jornal do Commercio, 25 de abril de 1843, na segunda coluna, e 3 de maio de 1843, na terceira coluna). Algumas fontes levantam a possibilidade de Morand não ter retornado direto para Nova York.

1843 – Nascimento de sua filha, Caroline Lydia Morand (1843 – 1902), em Nova York.

1844 a 1846 – Catálogos de Nova York informavam que entre 1844 e 1846, o endereço do gabinete de daguerreotipia de Morand, em sociedade com George W. Morand, era Chambers Street, 73.

c. 1846 – Em meados da década de 1840, Morand trabalhou como daguerreotipista em várias cidades do sul dos Estados Unidos.

Nascimento de sua segunda filha, Mary (1846 – 1863).

1847 – Morand trabalhava como daguerreotipista, em Saint Louis, na Morand and Company´s Gallery of Daguerreotype Portraits and Family Groups.

Retornou a Nova York e abriu uma galeria na Chatham Street, 132, mesma rua em que morava.

1851 – Morand foi eleito presidente da New York State Daguerreian Association.

Fez parte do comitê que elaborou o estatuto da American Daguerre Association.

Fez parte do comitê formado pela American Daguerre Association para investigar a autoria da invenção de um processo para produzir daguerreótipos coloridos reivindicado por Levi Hill (1816 – 1865).

Foi publicado na edição de abril da revista Photographic Art-Journal, o artigo Augustus Morand the Daguerrean Art, sobre Augustus Morand, de autoria do reverendo Daniel Parish Kidder (1815 – 1891), teólogo e escritor que viveu entre 1837 e 1840 no Brasil. Uma curiosidade: em dezembro de 1839, Kidder embarcou em Salvador no mesmo navio que trouxe o abade Louis Comte para o Rio de Janeiro. Foi o abade que apresentou o daguerreótipo a d. Pedro II, em janeiro de 1840 (Jornal do Commercio de 17 de janeiro de 1840, na primeira coluna, e de 20 de janeiro de 1840, na terceira coluna). Kidder foi o autor dos livros Sketches of residence and travel in Brazil e Brazil and the brazilians, publicado em 1857.

1852 – Morand estabeleceu uma nova galeria na Chatham Street, 65, em Nova York.

1857 -1858 – Trabalhava como editor na Broadway, 379, em Nova York.

1859 – Comprou a galeria de Alexander Becker, situada na Broadway, 411, em Nova York.

1860 – Segundo catálogo de Nova York, Morand trabalhava como fotógrafo na Broadway, 379. Outras fontes indicam que nesse ano ainda possuía a galeria na Broadway, 411.

1860 – 1862 – Augustus e George H. Morand estabeleceram uma galeria no Brooklyn.

1863 – A filha de Morand, Mary, faleceu de doença cardíaca aos 17 anos. Na época, Morand residia na Washington Street, nº. 210, no Brooklyn (The New York Times, 24 de agosto de 1863).

1896 – Falecimento de Morand, na Inglaterra.

Andrea C.T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Link para o artigo Pharoux, o primeiro hotel de luxo do Brasil, publicado na Brasiliana Iconográfica, em 15 de junho de 2022.

Este artigo foi ampliado em 20 de junho de 2022.

Outros artigos publicados na Brasiliana Fotográfica em torno da obra de Revert Henrique Klumb:

Revert Henrique Klumb, o fotógrafo da família real do Brasil, publicado em 31 de agosto de 2016

As versões diurna e noturna na fotografia de Revert Henrique Klumb, 28 de dezembro de 2018

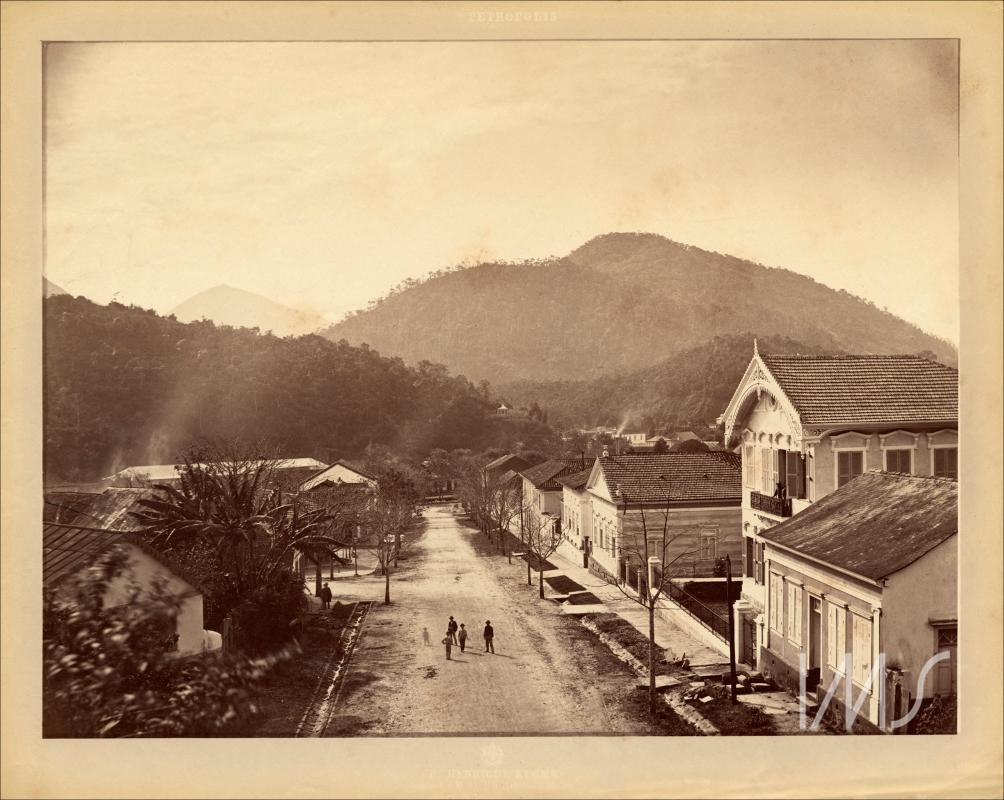

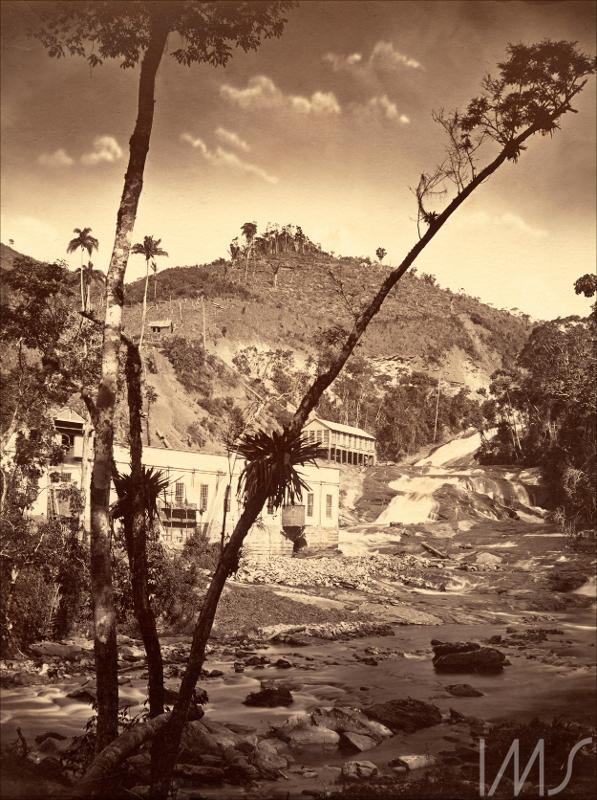

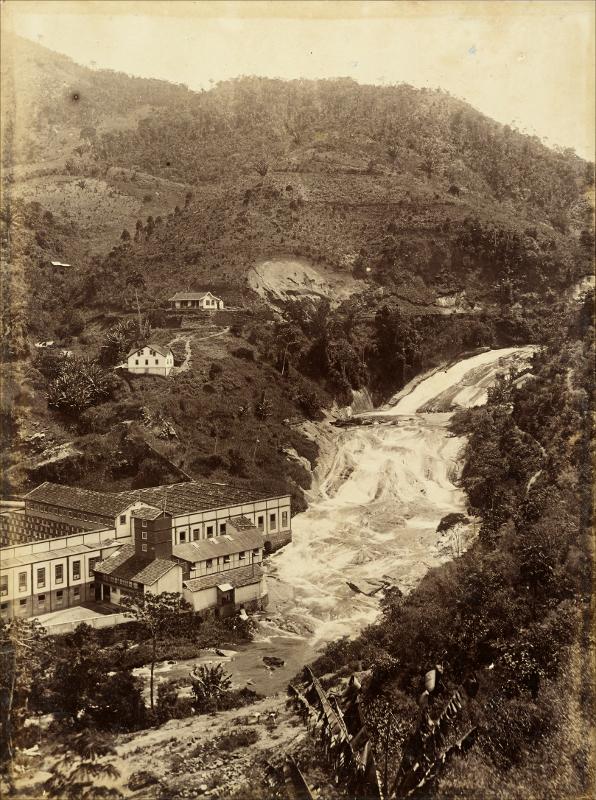

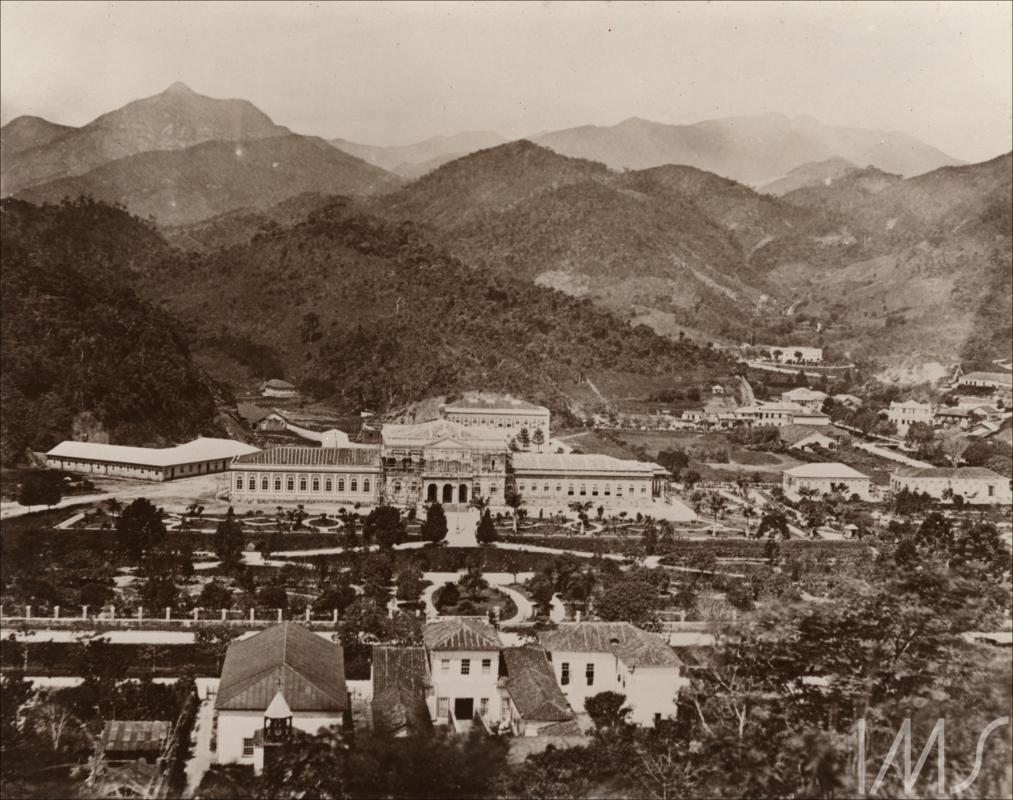

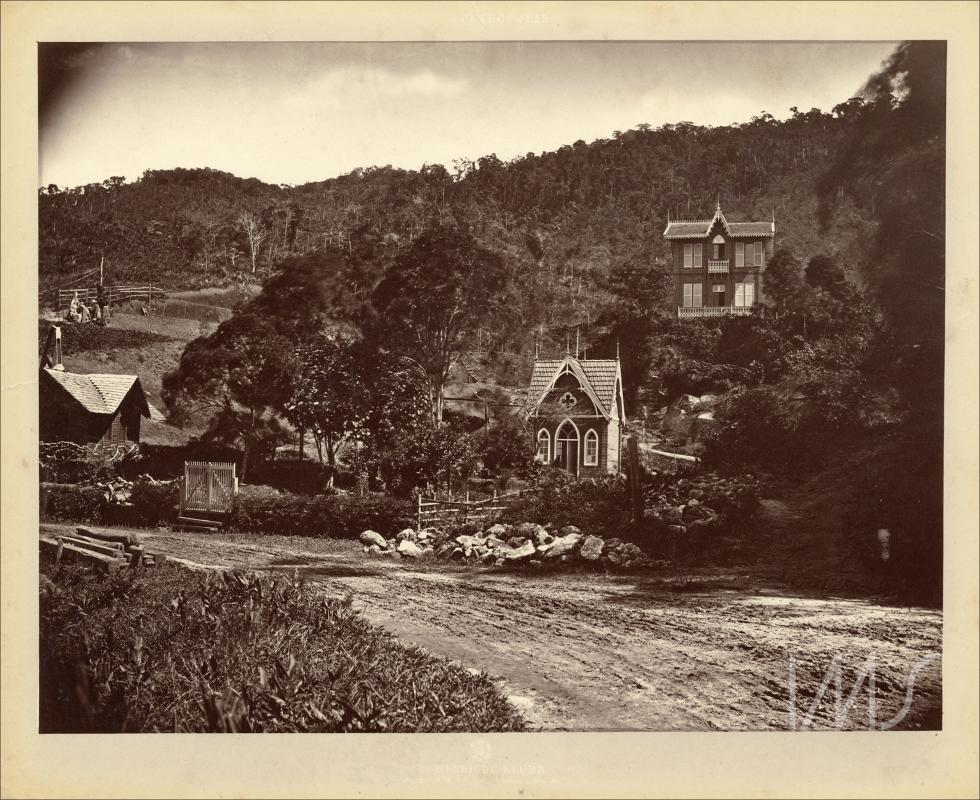

Petrópolis, a Cidade Imperial, pelos fotógrafos Marc Ferrez e Revert Henrique Klumb, 16 de março de 2020

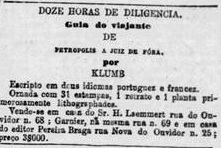

“Doze horas em diligência”, o primeiro guia turístico do Brasil, por Revert Henrique Klumb (c. 1826 – c. 1886), 8 de maio de 2020

Série “Avenidas e ruas do Brasil” II – A rua do Imperador em Petrópolis por Klumb, Leuzinger e Stahl, 16 de junho de 2020.

Outros artigos publicados na Brasiliana Fotográfica sobre hotéis

Hotéis do século XIX e do início do século XX no Brasil, publicado em 5 de novembro de 2015 , de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica.

O Hotel Glória – antes e depois, publicado em 21 de dezembro de 2017, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica.

Copacabana Palace, símbolo do glamour carioca, publicado em 13 de agosto de 2020, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXIV – O luxuoso Palace Hotel, na Avenida Rio Branco, uma referência da vanguarda artística no Rio de Janeiro, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 4 de julho de 2023.

O centenário do Copacabana Palace, quintessência do “glamour” carioca, e seu criador, o arquiteto francês Joseph Gire, publicado em 13 de agosto de 2023, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora da Brasiliana Fotográfica.

Fontes:

AULER, Guilherme. O Paisagista e Retratista Buvelot, Jornal do Brasil, 2 Junho de 1957, Rio de Janeiro.

BERNIER, Celeste-Marie; STAUFFER, John; TRODD, Zoe. Picturing Frederick Douglass: An Illustrated Biography of the Nineteenth Century`s Most Phothographed American. New York: W W Norton & Company, Inc, 2015.

GERSON, Brasil. História das Ruas do Rio. Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2013.

COLMAN, Anne. Buvelot, the Migrant Artist. Interpreting New Worlds in Brazil and Australia. Austrália: La Trobe Journal, 2005.

CRULS, Gastão. Aparência do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1965.

ERMAKOFF, George. Rio de Janeiro 1840 – 1900 – Uma crônica fotográfica. Rio de Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2006.

FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil: 1840- 1900. Prefácio Pedro Karp Vasquez. 2. ed. Rio de Janeiro: Funarte, 1985.

FERREZ, Gilberto. Origens e expansão da fotografia no Brasil Século XIX. Rio de Janeiro: Funarte, 1980.

FERREZ, Gilberto; NAEF, Weston J. Pioneer photographers of Brazil : 1840 – 1920. New York: The Center for Inter-American Relations, 1976.

FOREL, M. F. Louis Buvelot, Peintre Vaudois. Gazette de Lausanne, 31 de março de 1906.

GERSON, Brasil. História das Ruas do Rio. Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2013.

GRAY, J. R. Louis Buvelot His Life and Work. Tese de mestrado. Universidade de Melbourne, 1968.

GURAN, Milton (organizador), TURAZZI, Maria Inez; VASQUEZ, Pedro Karp. Os daguerreótipos de Louis Comte no Rio de Janeiro – As primeiras fotografias feitas na América do Sul. Rio de Janeiro: Luz Tropical, 2016.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

ibiblio- The Public’s Library and Digital Archive

KAILBOURNE, Thomas R.; PALMQUIST, Peter E. Pioneer Photographers from the Mississippi to the Continental Divide: a Biographical Dictionary, 1839 – 1865. Stanford, Califonia:Stanford University Press, 2005.

KIDDER, D. P. Augustus Morand the Daguerrean Art. Nova York: Photographic Art-Journal, abril de 1851

KOSSOY, Boris. Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.

KOSSOY, Boris. O mistério dos daguerreótipos do Largo do Paço in Revista da USP, n. 120, janeiro-março, 2019, pp.127-152.

KOSSOY, Boris. Origens e expansão da fotografia no Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Funarte, 1980.

LAGO, Pedro Corrêa do. Brasiliana Itaú: uma grande coleção dedicada ao Brasil / curadoria da coleção: Pedro Corrêa do Lago, Ruy Souza e Silva. Rio de Janeiro: Capivara, 2009.

MELO JUNIOR, Donato. Buvelot no Brasil i (apontamentos 1963) e Buvelot no Brasil ii (novos apontamentos à guisa de adendo 1986). Boletim do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro, 5 (13–5): 9–15, jan.-dez. 1986. il.

PÉNOCHON, Sylvie Pénochon. The History of the Daguerreotype in Brazil in Pittsburg: Daguerreian Annual 2002–2003 (Pittsburgh: The Daguerreian Society, 2004): 317–331.

Pharoux, o primeiro hotel de luxo do Brasil, Brasiliana Iconográfica, 15 de junho de 2022.

SANTOS, Fabíola Martins. Geografia das Redes Hoteleiras Mundo, Brasil e Santa Catarina. Tese de Doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina – Centro de Filosofia e Ciências Humanas – Programa de Pós-Graduação em Geografia.

TURAZZI, Maria Inez. Poses e trejeitos: a fotografia e as exposições na era do espetáculo: 1839/1889. Prefácio Pedro Karp Vasquez. Rio de Janeiro: Funarte. Rocco, 1995. 309 p., il. p&b. (Coleção Luz & Reflexão, 4). ISBN 85-85781-08-4.

VASQUEZ, Pedro Karp. O Brasil na fotografia oitocentista. São Paulo: Metalivros, 2003.

VASQUEZ, Pedro Karp. Dom Pedro II e a fotografia no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 1985.

Site Arqueologia Histórica no Rio de Janeiro

Site Diário do Rio

Site Enciclopédia Itaú Cultural

Site História do Rio Para Todos

Site The Williams Family Tree