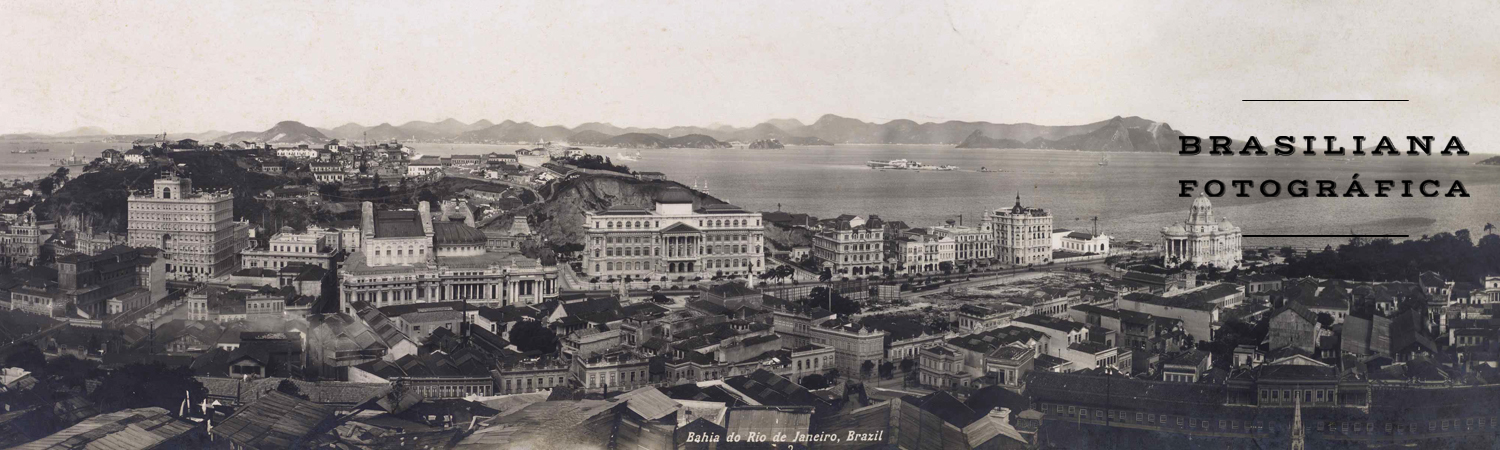

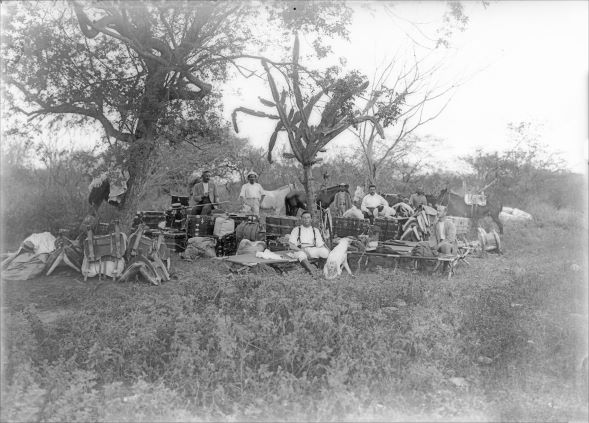

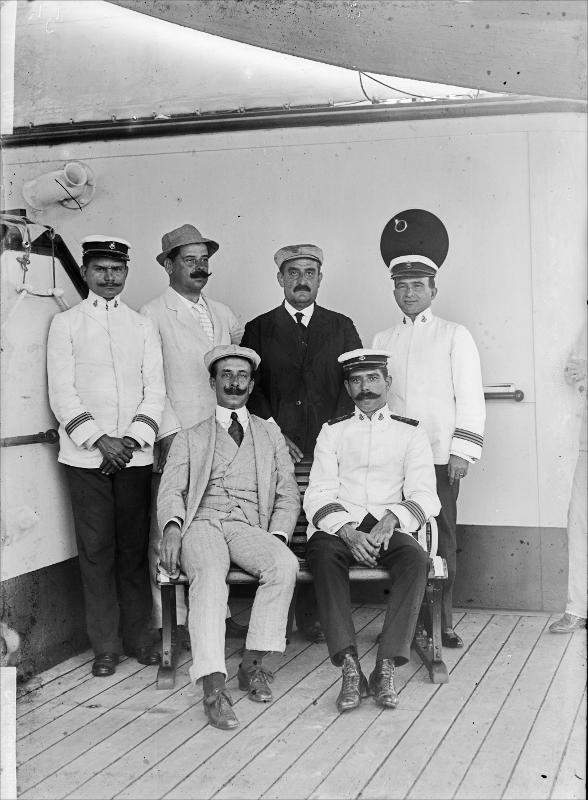

Hoje é celebrado o Dia Nacional da Saúde, uma homenagem à data de nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz, em 5 de agosto de 1872. Com uma fotografia produzida por Joaquim Pinto da Silva (1884 – 1951), conhecido como J. Pinto, responsável pela produção de milhares de imagens do acervo da Casa de Oswaldo Cruz, instituição parceira da Brasiliana Fotográfica, a jornalista Cristiane d´Avila conta um pouco da história da era das desinfecções e do Desinfetório de Botafogo, baseada no livro Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela e a revolução pasteuriana no Brasil (1999), do historiador Jaime Larry Benchimol. Na obra, ele descreve a atuação dos bacteriologistas que precederam Oswaldo Cruz e sua geração, detalhando as estratégias empregadas pelos cientistas e médicos para debelar as epidemias de cólera e febre amarela, ocorridas no Brasil no final do século XIX e início do XX. É o segundo artigo da série Os arquitetos do Rio de Janeiro.

Ao final do artigo, os leitores poderão ler um breve perfil do arquiteto português Luiz de Moraes Junior (1868 – 1955), responsável pelo projeto do Desinfetório de Botafogo, de autoria da pesquisadora e editoral do portal, Andrea C. T. Wanderley.

O desinfetório de Botafogo

Cristiane d´Avila*

Na extensa obra Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela e a revolução pasteuriana no Brasil, o historiador Jaime Larry Benchimol descreve a atuação dos bacteriologistas que precederam Oswaldo Cruz e sua geração e dedica um capítulo à ‘era das desinfecções’. Nele, o pesquisador detalha as estratégias empregadas pelos cientistas e médicos para debelar as epidemias de cólera e febre amarela, flagelos que ceifaram milhares de vidas brasileiras no final do século XIX e início do XX.

“A epidemia de cólera (1894-1895) é um dos episódios que inauguram as lutas protagonizadas por esses bacteriologistas” (1) , explica Benchimol no referido capítulo. A luta a que se refere o historiador representou o que ele classifica como um novo paradigma na saúde pública: à luz da teoria de Pasteur, jovens médicos do Rio de Janeiro passaram a realizar, inicialmente em pequenos laboratórios instalados em suas próprias casas, análises químicas e bacteriológicas de amostras de enfermos, a fim de auxiliar o diagnóstico clínico e reorientar as ações higienistas.

A bacteriologia, incipiente, ainda não havia remodelado os serviços de higiene. Naquele fim de século, a defesa sanitária de cidades, domicílios, vias, veículos de transporte e mesmo indivíduos era realizada pela desinfecção por vapor, calor e, sobretudo, uso de líquidos germicidas. “Os anos 1890 marcam, com certeza, o auge da mania por estes agentes físicos e estas substâncias químicas dotadas do poder de destruir micróbios fora e dentro das pessoas, e, se bobeassem, de intoxicar ou matar os próprios viventes parasitados”(2) , ressalta Benchimol.

As medidas preventivas para o enfrentamento de surtos epidêmicos de doenças infectocontagiosas incluíam, além do emprego de cordões sanitários para isolar vias e cidades atingidas por surtos, a construção de desinfetórios públicos, erguidos segundo normas rígidas de higiene. Tais edificações eram munidas “com estufas a vapor sob pressão, pulverizadores a vapor e de mão e outros itens para o expurgo de passageiros, bagagens e objetos suscetíveis de contaminação pelo germe do cólera” (3) , descreve o pesquisador.

Rastrear a movimentação humana motivada pelo comércio efervescente entre os portos das cidades litorâneas e o interior do país era praticamente impossível. Tal circulação levou ao alastramento do cólera aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, atingindo a capital da República. Na ânsia de frear o avanço da epidemia, das vias terrestres e estações ferroviárias a inspeção sanitária partiu para os domicílios urbanos.

“Podemos imaginar quão difícil era implementar num cortiço, numa estalagem, num velho sobrado (…) as meticulosas instruções relativas à desinfecção do lugar em que residia o colérico, fosse qual fosse o desfecho do caso” (4) , conta Benchimol. Cartazes com carimbo da diretoria sanitária e o dizer ‘Infeccionado’ eram afixados nas portas das residências, então interditadas até que o local fosse desinfetado. Objetos que podiam ser aproveitados, como colchões, travesseiros e cobertores, eram levados pelos agentes para expurgo, por vapor ou pressão, nos desinfetórios municipais.

Por lei, o médico era multado se não notificasse às autoridades os casos de febre amarela, varíola, sarampão, escarlatina, cólera-morbo, peste e difteria. “Na ausência do médico, cabia ao chefe da família, ao administrador, proprietário ou arrendatário do estabelecimento comercial ou habitação coletiva notificar o serviço municipal de saúde, que enclausurava o doente no sistema de vigilância domiciliar ou pública” (5) , detalha o historiador. Entre as recomendações médicas, “as pessoas deviam evitar bebidas alcoólicas, frutas verdes e alimentos crus (…) beber limonadas ácidas, conservar o asseio do corpo e das roupas e lavar as mãos com soluções desinfetantes de ácido fênico, ácido bórico ou sulfato de cobre” (6) .

Segundo Benchimol, a Inspetoria do Serviço de Isolamento e Desinfecção, vinculada à Diretoria de Higiene e Assistência Pública Municipal, inaugurou na cidade do Rio de Janeiro, em 1890, o Desinfetório Central, próximo à Praça Quinze de Novembro. No ano seguinte, foram construídos dois outros – um no Engenho Velho, atual Praça da Bandeira, e outro na Rua da Relação, distrito de Santo Antônio.

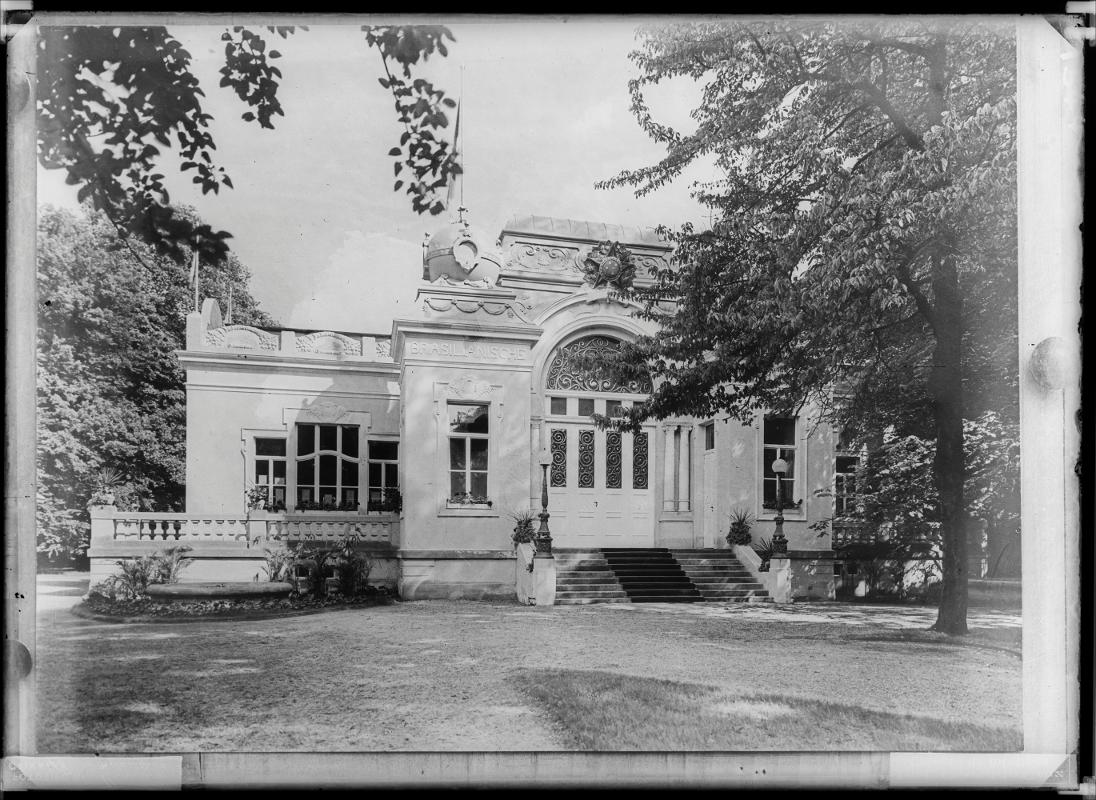

Em 1904, Oswaldo Cruz, então à frente da Direção Geral de Saúde Pública, conseguiu prover a capital da República de mais um desinfetório. Construído na Rua General Severiano, em Botafogo, Zona Sul da cidade, foi projetado por Luiz de Moraes Junior, autor do projeto do Castelo Mourisco, sede da Fiocruz em Manguinhos. Em 8 de agosto de 1905, o jornal carioca A Notícia publicou, em sua primeira página, uma extensa reportagem sobre o novo edifício, incluindo detalhes sobre a arquitetura e os equipamentos de higienização ali instalados. Atualmente, o prédio histórico, anexo ao Hospital Rocha Maia, abriga o Super Centro Carioca de Vacinação da prefeitura do Rio de Janeiro.

O novo desinfetório**

“Entre os estabelecimentos visitados hoje pelos delegados do Congresso Científico Latino-Americano figuram os desinfetórios pertencentes à Diretoria Geral de Saúde Pública.

De acordo com a última reforma feita nos serviços de higiene, foram mandados construir, além do desinfetório central, dois distritais, que atenderão às zonas de Botafogo e do Engenho de Dentro.

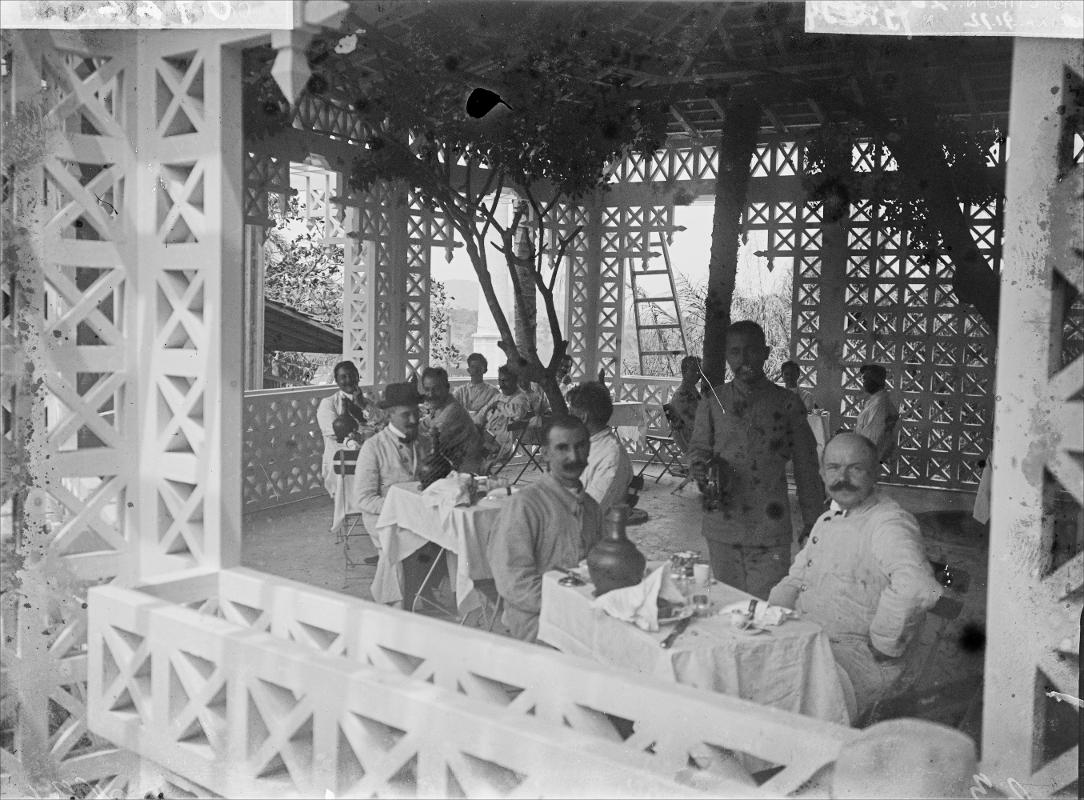

O de Botafogo, que já está concluído, não obstante não estar ainda oficialmente inaugurado, recebeu a honrosa visita dos delegados do Congresso.

Fica ele situado na rua General Severiano na parte dos terrenos em que ia ser construída a Universidade, abrangendo uma área de 4.063 metros.

O engenheiro da Diretoria Geral de Saúde Publica, o Sr. Luiz de Moraes Junior, observou nessa esplêndida construção todos os preceitos recomendados pela higiene, e bem assim atendeu a todos os melhoramentos usados nos países estrangeiros, em

estabelecimentos congêneres.

Desse modo, foi observada a parte mais recomendada nos desinfetórios, e que é o evitar-se o absoluto contacto entre as pessoas, os objetos e o material, antes de ser desinfectados com os que já estiveram.

Por esse motivo, todo o lado esquerdo do edifício foi destinado à parte impura e o lado direito à parte pura.

Pela parte impura entram os doentes, pessoal, objetos pertencentes a casa em que esteve o enfermo e o respectivo material. Ali sofrem rigoroso expurgo, por meio de estufas e câmaras de formol e enxofre. Terminado esse serviço, sem poder haver a menor comunicação entre o pessoal, são transferidos, por pequenas janelas, para o lado puro, todos os objetos já desinfectados.

O mais curioso em todo esse serviço é que desde a entrada do pessoal e material para a parte impura, são dados sinais elétricos consecutivos na sala da administração até ficar completamente feita a desinfecção.

A construção de todo o edifício obedeceu a um estilo leve e moderno, tendo a forma retangular, fazendo três corpos, tendo 27 metros e 90 centímetros de comprimento por 16 metros e 40 centímetros de largura.

No centro do edifício existe uma área medindo 6 metros por 3 metros e 80 centímetros, sendo a superfície geral de 567 metros quadrados.

A entrada principal de ingresso para a sala de espera, tendo esta de um lado, o gabinete do inspector e do outro lado a sala de administração.

De um e de outro lado do edifício ficam situados a portaria, gabinete médico, sala de escritório, sala de depósito de desinfetantes e de limpeza de empregados, sala de espera para as pessoas que desejarem tomar banho de desinfecção, sala para recepções de bagagens, roupas e mais objetos sujeitos à desinfecção, sala para recepção das roupas desinfectadas.

Fora desse edifício, no pátio foi construído um outro menor, medindo seis metros por dez. Tem ele duas portas, uma para o lado impuro por onde entram os carros e outra para o lado puro, por onde saem já desinfectados.

Ainda existem, perfeitamente construídos, a casa do guarda, as cocheiras com uma área de 225 metros para comportar 40 animais e finalmente um reservatório para 18.000 litros d’água.

O edifício principal do desinfetório tem os alicerces de concreto, ferro e alvenaria. As paredes externas do edifício são de tijolos polidos franceses e as internas são de tijolos furados.

Os soalhos das três salas da frente são de massaranduba e peroba e o revestimento das paredes e tetos são de estuque fino.

As portas externas são de massaranduba e as das salas de peroba.

Em cada lado do edifício foi colocada uma marquise de ferro forjado suspensa em consolos de ferro, estando as mesmas cobertas com vidros de cores.

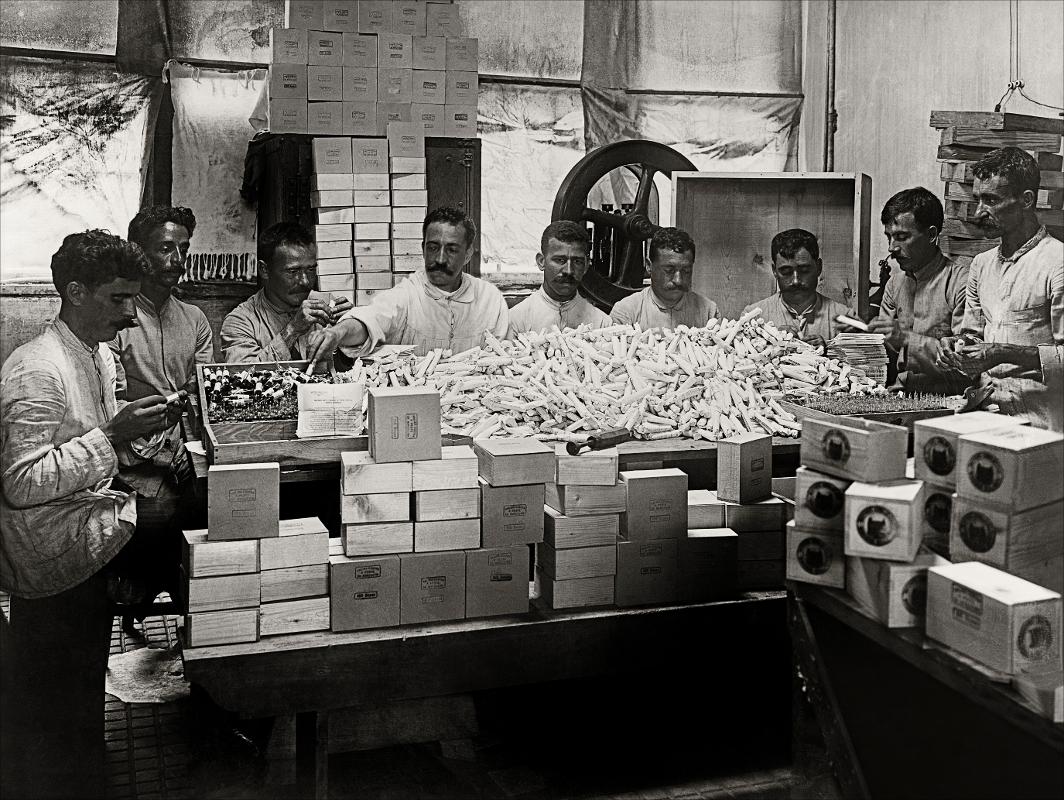

O desinfetório está preparado para funcionar desde já, tendo todo o material necessário inclusive estufas Genester-Hereher, câmaras de formol e enxofre, fornos de incineração, aparelhos de lavar roupas, gerador a vapor e um belo aparelho centrífugo com um movimento de 1.200 rotações por segundo para secar roupas e movido a eletricidade.

Esse desinfetório servirá para todo o serviço central, enquanto não estiver concluído o que vai ser construído na rua do Rezende”.

A Notícia, 08 de agosto de 1905

(1) Benchimol, 1999, p.250.

(2) Idem, p.271.

(3) Idem, p.258.

(4)Idem, p.272.

(5)Idem, p.292.

(6) Idem, p.293.

*Cristiane d´Avila é jornalista do Departamento de Arquivo e Documentação Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz

**Grafia atualizada. Fonte: Jornal A Notícia, 08 de agosto de 1905, edição 191. Biblioteca Nacional. Hemeroteca Digital. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/830380/11799

Transcrição disponível em: https://oticsrio.com.br/2023/01/23/do-desinfectorio-de-botafogo-ao-hospital-rocha-maia-118-anos-de-historia/

Fontes:

BENCHIMOL, Jaime Larry. Dos micróbios aos mosquitos: febre amarela e revolução pasteuriana no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Editora UFRJ, 1999. E-book.

Breve perfil do arquiteto português Luiz de Moraes Junior (1868 – 1955)

Andrea C. T. Wanderley***

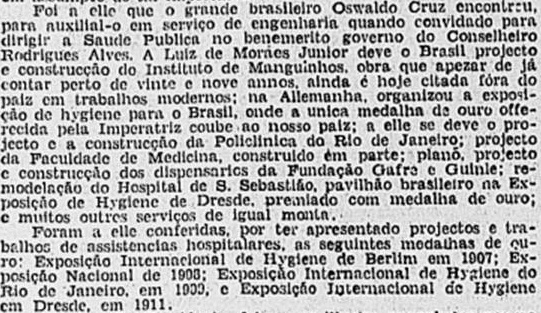

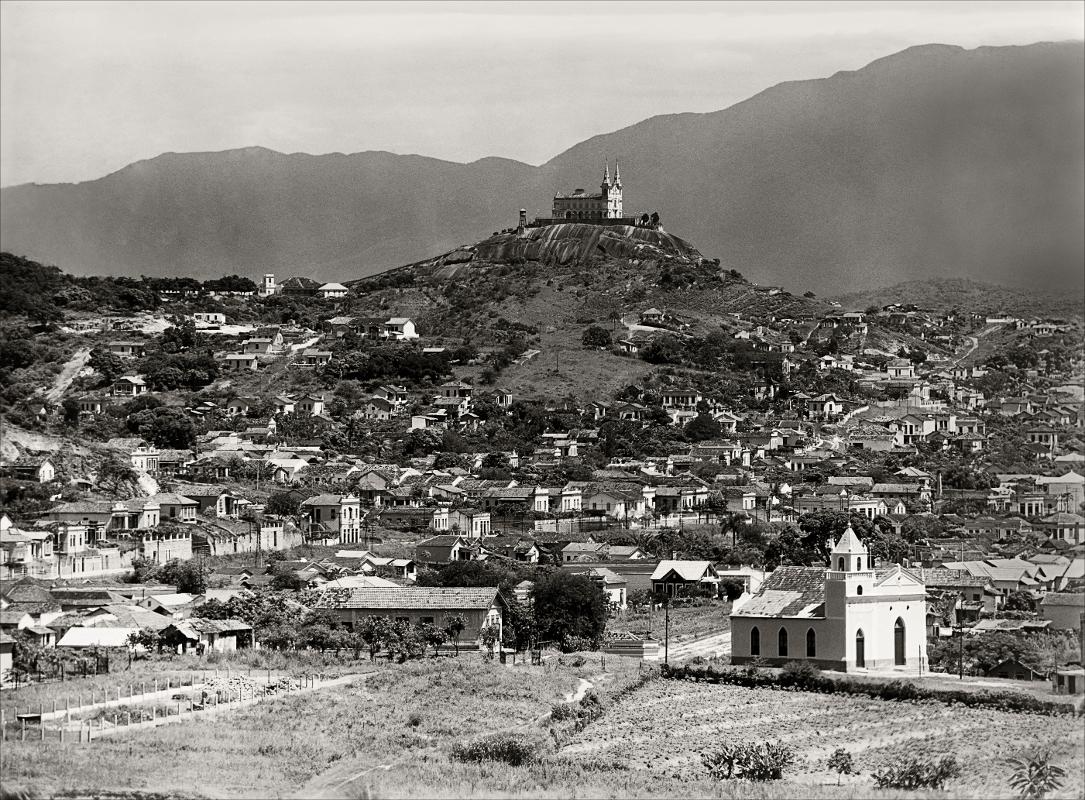

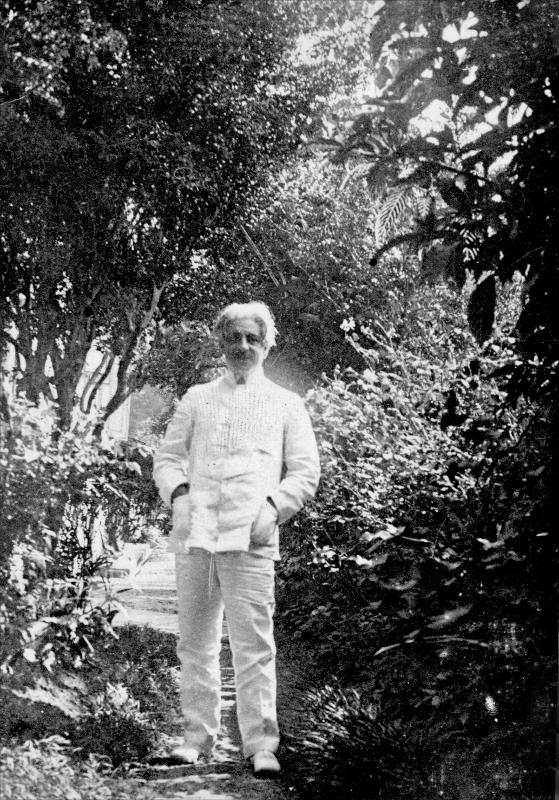

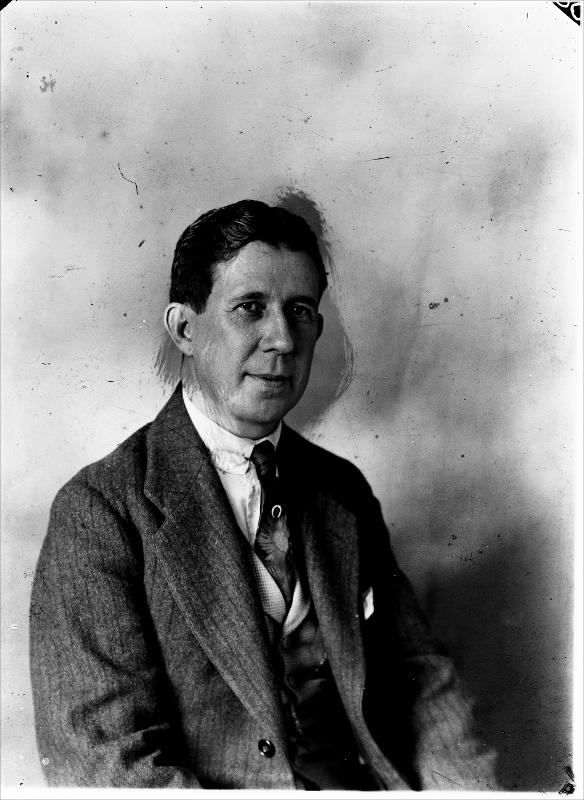

O Desinfetório de Botafogo foi projetado pelo arquiteto português Luiz de Moraes Junior, que nasceu em 28 de janeiro de 1868, e passou sua infância e a adolescência, na cidade de Faro, cidade onde nasceu e capital do Algarve. Formado pela Universidade de Lisboa, iniciou sua carreira como engenheiro ferroviário. Casou e teve duas filhas. Em 1900, sem sua família, veio para o Brasil como técnico de uma grande firma alemã. No Rio de Janeiro, fiscalizou os imóveis do Mosteiro de São Bento e das Ordens Religiosas e, a convite do padre Ricardo, vigário-geral da Igreja da Penha, deu início às obras de restauração da fachada desta igreja. Em 1901, residia na Rua General Cãmara , 64 (Almanak Laemmert, 1902, primeira coluna; A Notícia, 31 de julho de 1904, quarta coluna; A Notícia, 5 e 6 de outubro de 1907, terceira coluna).

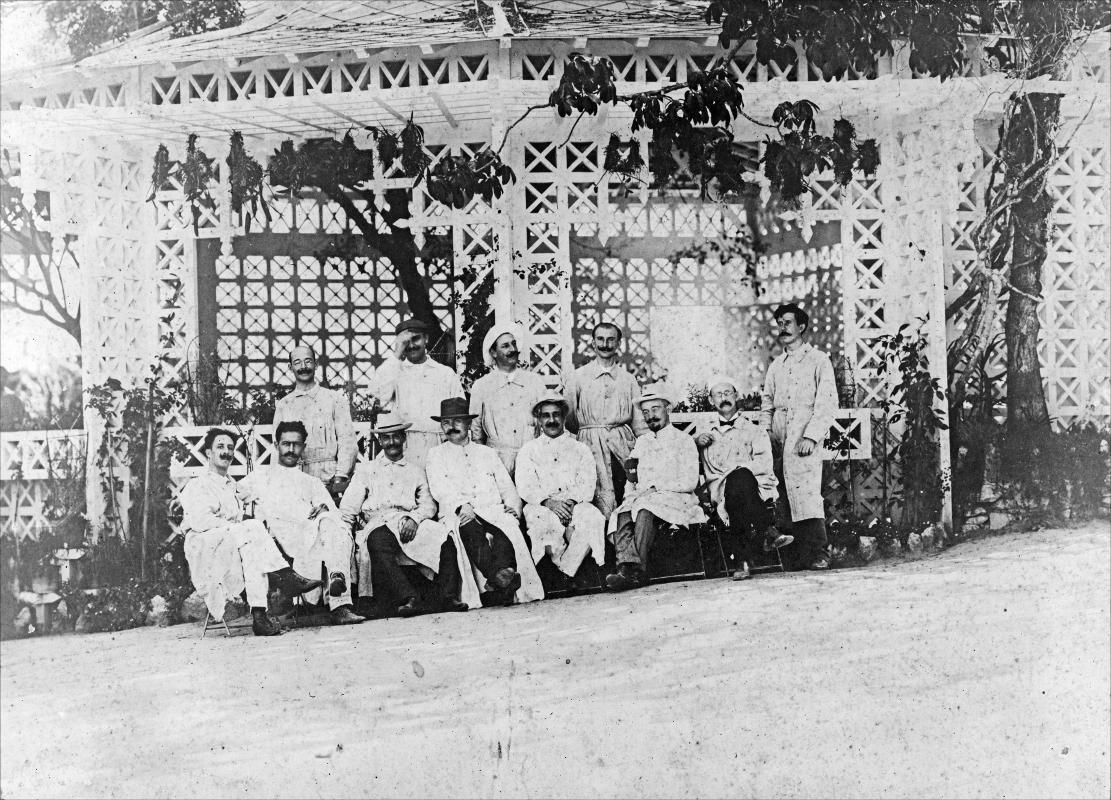

Foi durante o trajeto de trem para o trabalho que conheceu Oswaldo Cruz, que fazia o mesmo percurso até Manguinhos. Ficaram amigos e Oswaldo Cruz o convidou para realizar o Castelo Mourisco, sede da Fiocruz em Manguinhos, construído entre 1905 e 1918, e símbolo da instituição (Jornal do Brasil, 14 de agosto de 1905, terceira coluna).

Também executou os projetos de instalações que, atualmente, formam o Núcleo Arquitetônico Histórico de Manguinhos (NAHM), composto pelo Pavilhão do Relógio ou da Peste; a Cavalariça; o Quinino ou Pavilhão Figueiredo Vasconcellos; o Pombal ou Biotério para Pequenos Animais; o Hospital Evandro Chagas; e a Casa de Chá.

Participou de todas as obras sanitárias realizadas por Oswaldo Cruz em combate à febre amarela e à peste organizadas pela Diretoria Geral de Saúde Pública com o objetivo de higienizar o Rio de Janeiro. Em 1910, foi um dos promotores de uma homenagem a Oswaldo Cruz, o ilustre cientista brasileiro a quem o Rio de Janeiro deve a prodigiosa obra do seu saneamento e o Brasil o brilho de uma representação científica das mais gloriosas no estrangeiro, realizada no Palácio Monroe (A Notícia, 31 de agosto e 1º de setembro de 1910, penúltima coluna; Correio da Manhã, 4 de setembro de 1910, primeira coluna).

No campo da arquitetura hospitalar, sanitária e médico-experimental, Moraes Junior desenvolveu diversos outros empreendimentos, dentre eles a sede da Policlínica do Rio de Janeiro, na antiga Avenida Central, atual Rio Branco (Gazeta de Notícias,4 de março de 1909, penúltima coluna); os Dispensários da Fundação Gaffré Guinle; e a reforma do Hospital do Engenho de Dentro e da Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Foi o realizador prático do projeto de Assepsia Integral do médico Mauricio Gudin (1883 – 1959), construindo na Beneficência Portuguesa e no Hospital-Escola de Niterói os blocos que tornaram realidade o processo concebido por Gudin (O Paiz, 7 de novembro de 1923, segunda coluna). Foi também autor do projeto do edifício da Escola Nacional de Medicina, cuja pedra fundamental foi assentada em 22 de maio de 1916 (Correio da Manhã, 23 de maio de 1916, segunda coluna).

Também atuou em outras áreas da arquitetura, tendo construído a casa da família de Oswaldo Cruz, na Praia de Botafogo, e do túmulo do cientista, no Cemitério São João Batista.

Em Petrópolis, foi o responsável pelo Grande Hotel e pelo prédio do jornal Tribuna de Petrópolis. Na Alemanha, participou do projeto de construção e decoração do Pavilhão do Brasil na Exposição Internacinal de Higiene de Dresden, realizada em 1911 (Correio da Manhã, 11 de junho de 1917, terceira coluna).

Foi amigo dos presidente do Brasil, Nilo Peçanha (1867 – 1924) e Rodrigues Alves (1848 – 1919) e de diversos outros políticos e empresários de destaque no Brasil. Foi nomeado Cônsul Geral do Haiti no Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1919, cargo que exerceu durante toda sua vida. Tornou-se Comendador da Ordem Nacional do Haiti Honneur et Merite, em 1933; e da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, do Brasil, em 1937. Foi membro do Instituto de Engenharia (Correio Paulistano, 24 de junho de 1919, quinta coluna; Almanak Laemmert, 1927, última coluna; Jornal do Brasil, 15 de julho de 1927, primeira coluna; Correio da Manhã, 13 de abril de 1933, segunda coluna; O Jornal, 5 de fevereiro de 1937, quinta coluna; Relatórios do Ministério das Relações Exteriores, 1940).

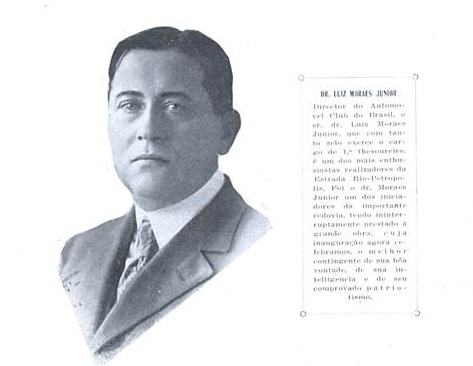

Desportista, em 1907, foi o tesoureiro da primeira diretoria do Automóvel Club do Brasil, do qual foi um dos fundadores. Durante décadas seguiu fazendo parte da instituição. Em 1928, dirigiu as obras de renovação do interior do prédio, na Rua do Passseio (O Jornal, 8 de julho de 1928, terceira coluna). Em 1939, tornou-se seu sócio benemérito (Jornal do Commercio, 31 de maio de 1939, segunda coluna).

Ainda em 1907 foi juiz de chegada de uma corrida de automóveis realizada na Avenida Beira-Mar, em Botafogo. Em 1908 e 1909, foi um dos promotores de corridas de automóveis partindo de Niterói e percorrendo diversas cidades fluminenses. Foi admitido como membro do Jockey Club, em 1908 (Gazeta de Notícias, 15 de março de 1907, quinta coluna; A Imprensa, 14 de julho de 1908, última coluna; O Fluminense, 25 de setembro de 1908, quarta coluna; O Fluminense, 2 de junho de 1909,quarta coluna).

Na Exposição Nacional de 1908, ganhou a Medalha de Ouro na categoria de Arquitetura (Jornal do Brasil, 21 de novembro de 1908, terceira coluna). No ano seguinte,conquistou outra Medalha de Ouro, desta vez pelo plano e projeto de um hospital moderno, na Exposição Internacional de Higiene do Rio de Janeiro (Correio da Manhã, 24 de outubro de 1909, quarta coluna).

Em 1910, integrou o júri, presidido por Marciano Aguiar Moreira, presidente do Jockey Club, que julgou o projeto da nova sede social da instituição, na então Avenida Central, atual Rio Branco. Os outros jurados foram Domingos Cunha, Francisco de Oliveira Passos (1878 – 1958), engenheiro civil e filho do prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos (1836 – 1913), entre 1902 e 1906; e o professor e escultor Rodolpho Bernardelli (1852 – 1931). Venceu o projeto de Heitor de Mello (1875 – 1920) (O Paiz, 11 de agosto de 1910, terceira coluna; Jornal do Commercio, 2 de setembro de 1913, sexta coluna; Correio da Manhã, 6 de setembro de 1913, sexta coluna). Ainda em 1910, foi premiado na categoria Escola Profissional em um concruso para prédios escolares promovidos pelo Serviço de Inspeção Sanitária Escolar (Correio da Manhã, 28 de novembro de 1910, segunda coluna).

Era zelador da Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha no Irajá (O Paiz, 7 de outubro de 1913, penúltima coluna). Em 1920, participou do Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (O Paiz, 2 de dezembro de 1919, última coluna). Em 1915, integrava a comissão organizadora de um evento carnavalesco, o Garden Tea Dansant Masque (Correio da Manhã, 14 de fevereiro de 1915, segunda coluna).

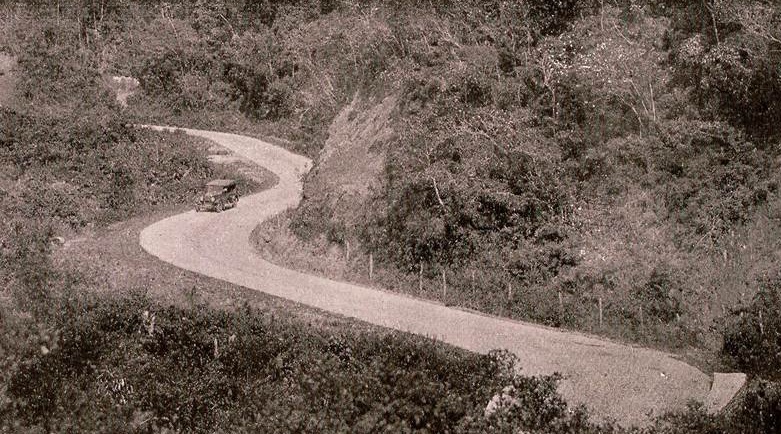

Em 1921, aderiu a uma homenagem ao professor Carlos Chagas (1878 – 1934), na sede do Club dos Diários, do qual era tesoureiro (O Paiz, 14 de agosto de 1921, segunda coluna; O Paiz, 30 de abril de 1924, penúltima coluna). Foi um dos supervisores da construção da estrada Rio-Petrópolis, inaugurada em 1928, da qual foi um dos subscritores (O Paiz, 29 de janeiro de 1923, segunda coluna; Automóvel-Club, maio de 1926; O Jornal, 6 de setembro de 1928, sexta coluna).

Em 1923, recebeu um título honorífico do Real Gabinete Português de Leitura, do qual era sócio (O Brasil, 15 de maio de 1923, terceira coluna).

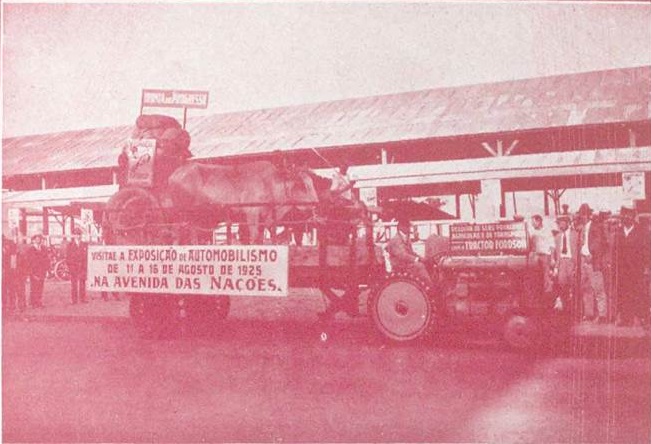

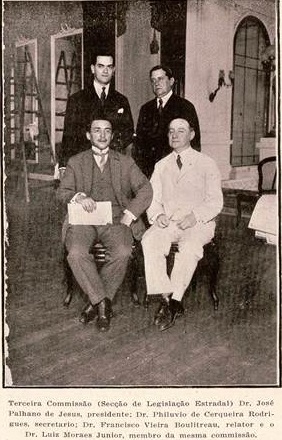

Em 1925, sofreu um acidente de carro, na Avenida Beira-Mar, perto da Rua do Russel. Ele residia na rua Assunção, nº 65 (Correio a Manhã, 24 de setembro de 1925, terceira coluna). Fez parte da comissão da 1ª Exposição de Automobilismo, Autopropulsão e Estradas de Rodagem (O Paiz, 26 de agosto de 1925, última coluna; O Paiz, 25 de outubro de 1925, quarta coluna; Automovel-Club, setembro 1925).

Em 1926, a convite da Sociedade Interamericana de Mulheres, as cientistas Marie Curie (1867 – 1934) e Irène Joliot-Curie (1897 – 1956), mãe e filha, em visita ao Brasil, foram a Petrópolis acompanhadas por Bertha Lutz, pela embaixatriz da França e pela sra. Paul Hazard, e por Luiz Moraes Junior e Armando Godoy, ambos da diretoria do Automóvel Clube do Brasil, que forneceu os carros usados no trajeto. Foram recebidas pelo prefeito da cidade, Francisco de Avelar Figueira de Melo (1883 – 1938), e o senador Joaquim Moreira (1853 – 1929) ofereceu um almoço ao grupo (O Paiz, 6 de agosto de 1926, quarta coluna).

Em 1929, participou, como Cônsul do Haiti, do 2º Congresso Pan-americano de Estradas de Rodagem, quando proferiu um discurso (Automóvel-Club, agosto/setembro de 1929).

Integrou a primeira diretoria, como suplente, de uma a associação de turismo, a Rio Turing S.A (O Paiz, 7 de dezembro de 1933, terceira quarta coluna).

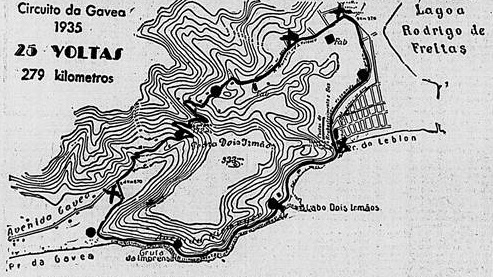

Participou, em 1934, de uma inspeção nas obras realizadas no Circuito da Gávea de automobilismo (Jornal do Commercio, 19 de setembro 1934, quarta coluna). Integrava a comissão técnica das corridas internacionais de automóveis (Correio da Manhã, 30 de setembro de 1934, penúltima coluna).

Durante a gestão do prefeito Pedro Ernesto (1884 – 1942), construiu vários hospitais no Rio de Janeiro. Houve uma polêmica em torno de sua indicação sem a realização de uma concorrência pública (Correio da Manhã, 26 de agosto de 1934; Jornal do Brasil, 29 de agosto de 1934, primeira coluna).

Foi membro da Sociedade Filatélica Brasileira e possuía uma das coleções de selos mais valiosas do Brasil. Participou, em 1934, da Exposição Filatélica Nacional, realizada no Palácio das Festas, na Feira Internacional de Amostras. Em 1938, foi um dos patronos da Exposição Filatélica Internacional, na Escola de Belas Artes. Possuia um par de selos olho de boi dos valores de 30 e 90, unidos – uma raridade (D. Quixote, 20 de maio de 1925, primeira coluna; D. Quixote, 1º de julho de 1925, primeira coluna; Jornal do Commercio, 26 de setembro de 1934, terceira coluna; O Carioca, 9 de novembro de 1935, segunda coluna; Jornal do Commercio, 15 de junho de 1938, segunda coluna; A Noite, 24 de outubro de 1938, segunda coluna; O Cruzeiro, 19 de novembro de 1938).

Uma apólice mineira sorteada com mil contos foi vendida pelo corretor a Luiz Moraes Junior e ao deputado Augusto Cursino (Diário da Noite, 4 de janeiro de 1935).

Em 1942, participou da X Conferência Sanitária Panamericana, no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro (Gazeta de Notícias, 2 de setembro de 1942).

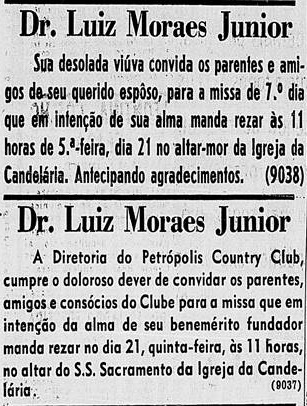

Em 1953, era o tesoureiro do Petrópolis Country Club (Jornal do Brasil, 22 de fevereiro de 1907, quarta coluna; Jornal do Brasil, 19 de março de 1953, terceira coluna; Jornal do Brasil, 24 de setembro de 1953, sexta coluna; O Jornal, 16 de julho de 1955; O Jornal, 22 de setembro de 1957).

Faleceu em 15 de julho de 1955, na Beneficência Portuguesa, de onde era sócio graduado, no Rio de Janeiro. Era casado, em segunda núpcias com Gelmina Fazzioni de Moraes. O casal não teve filhos (Jornal do Brasil, 16 de julho de 1955).

Outras de suas realizações foram o Palacete Seabra, no Flamengo e o Rio Hotel, na Praça Tiradentes, além do Grande Hotel e da sua residência localizada em Petrópolis.

***Andrea C. T. Wanderley é pesquisadora e editora do portal Brasiliana Fotográfica

Em 29 de outubro de 2023, o título deste artigo foi alterado para Série “Os arquitetos do Rio de Janeiro” II – No Dia Nacional da Saúde, o Desinfetório de Botafogo e um breve perfil do arquiteto português Luiz de Moraes Junior, responsável pelo projeto.

Fontes:

Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Outros artigos da série Os arquitetos do Rio de Janeiro