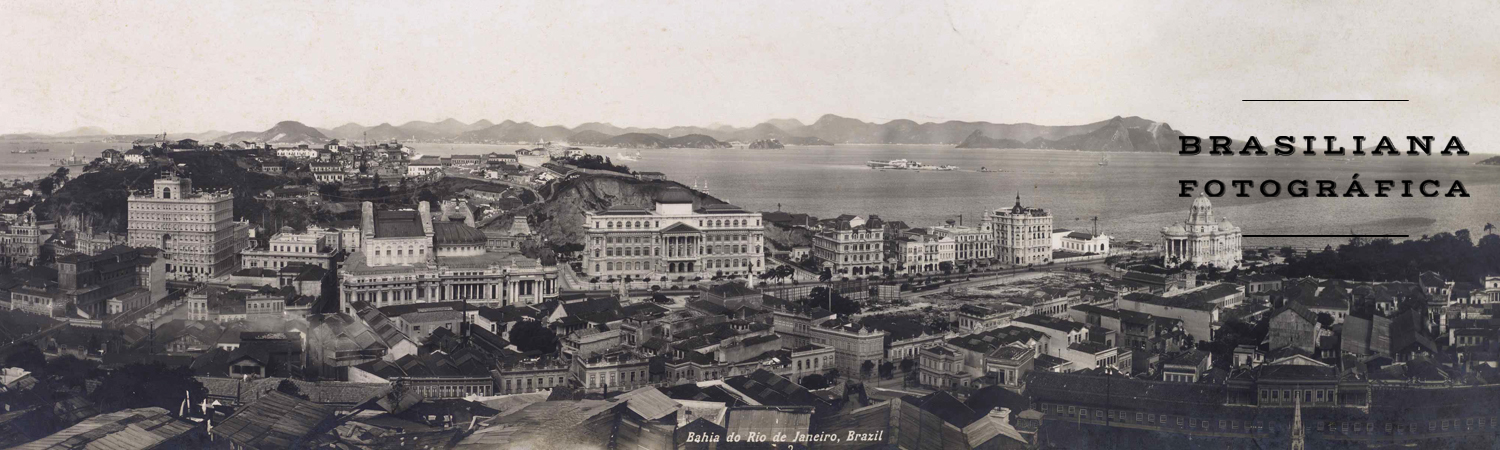

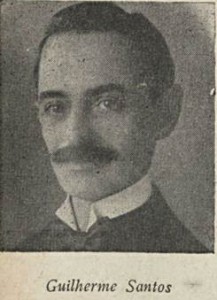

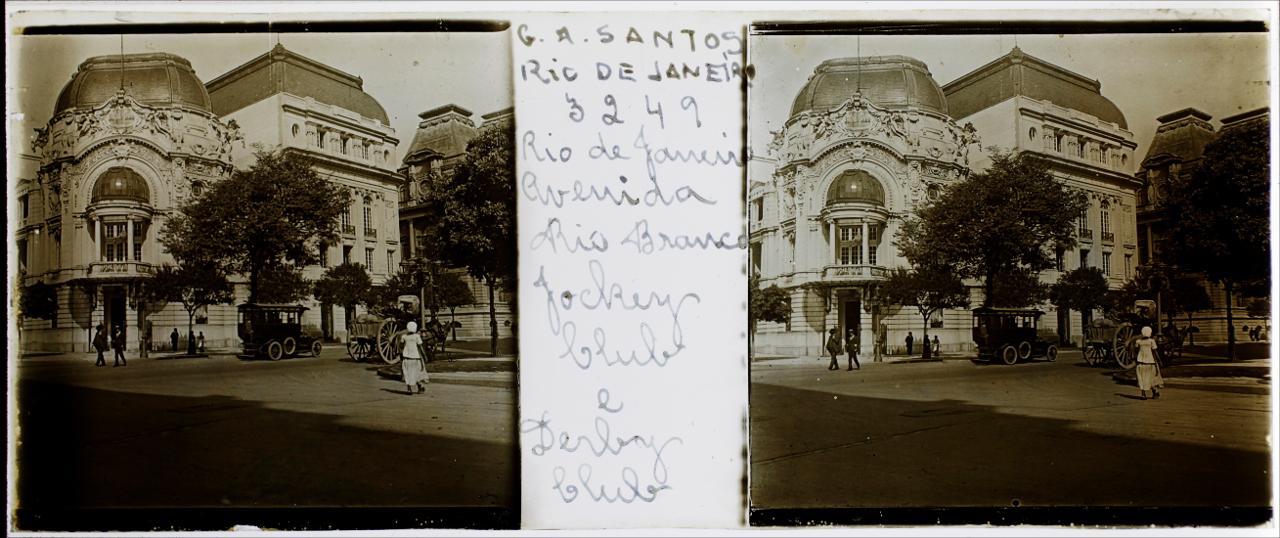

A Brasiliana Fotográfica publica hoje o 27º artigo da série O Rio de Janeiro desaparecido, sobre os prédios do Jockey Club e do Derby Club, na Avenida Rio Branco, demolidos na década de 1970; e o 5º da série Os arquitetos do Rio de Janeiro, sobre Heitor de Mello (1875 – 1920), autor do projeto dos dois edifícios. Com um registro de autoria de um fotógrafo ainda não identificado e duas estereoscopias de Guilherme Santos (1871 – 1966), o portal vai contar um pouco da história destas construções e de seu arquiteto, além de traçar um pequeno histórico dos dois clubes e do início do turfe no Brasil.

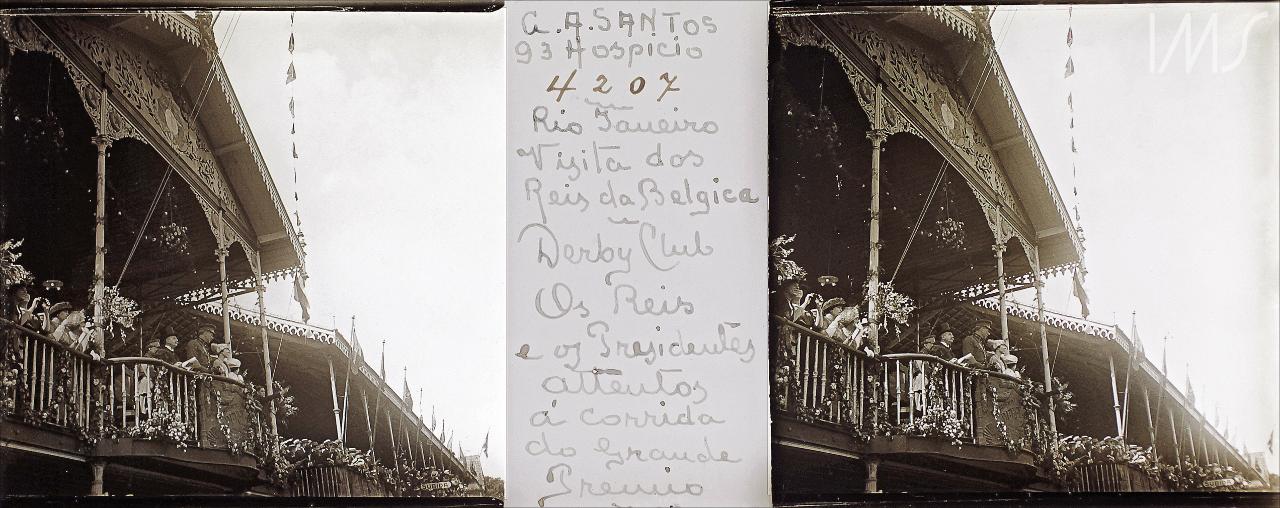

O fotógrafo amador Guilherme Santos (1871 – 1896) foi um entusiasta da fotografia estereoscópica, tendo sido um dos pioneiros dessa técnica no Brasil, ao adquirir, em 1905, na França, o Verascope, um sistema de integração entre câmera e visor, que permitia ver imagens em 3D, produzidas a partir de duas fotos quase iguais, porém tiradas de ângulos um pouco diferentes. Eram impressas em uma placa de vidro e reproduziam a sensação de profundidade de maneira bem próxima da visão real. Antes dele, entre os anos de 1855 e 1862, o “Photographo da Casa Imperial”, Revert Henrique Klumb (1826 – c. 1886), favorito da imperatriz Teresa Christina (1822 – 1889) e professor de fotografia da princesa Isabel (1846 – 1921), havia produzido vários registros utilizando a técnica da estereoscopia. A Casa Leuzinger também produziu fotografias estereoscópicas.

Acessando o link para as fotografias do edifício do Jockey Club e do Derby Club, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas

As sedes do Jockey Club e do Derby Club

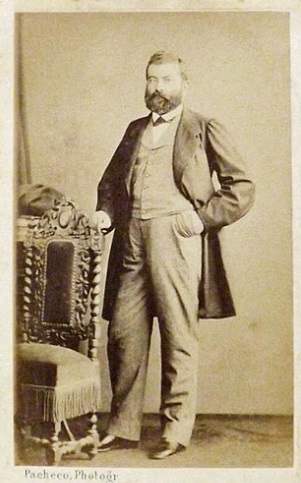

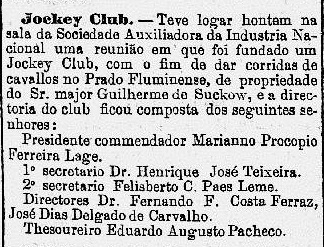

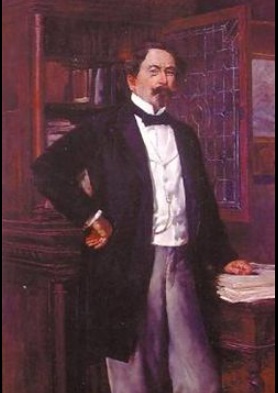

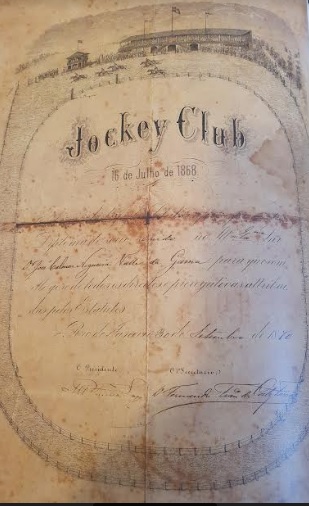

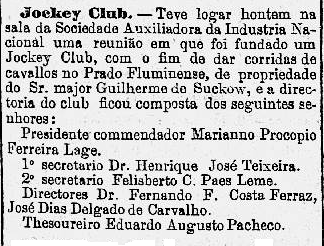

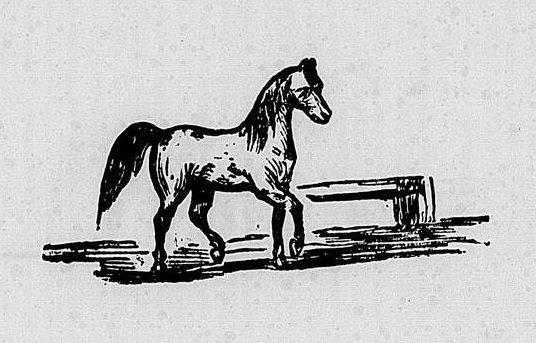

O Jockey Club foi fundado, em 16 de julho de 1868, nos salões da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional com o fim de dar corridas de cavallo no Prado Fluminense. Seu primeiro presidente foi o comendador Mariano Procopio Ferreira Lage (1821 – 1872), empresário mineiro e diretor da Companhia União e Indústria.

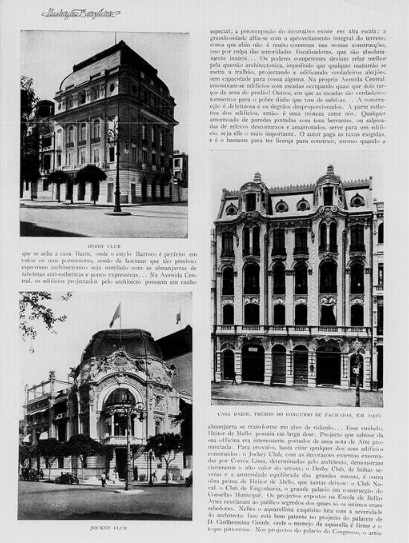

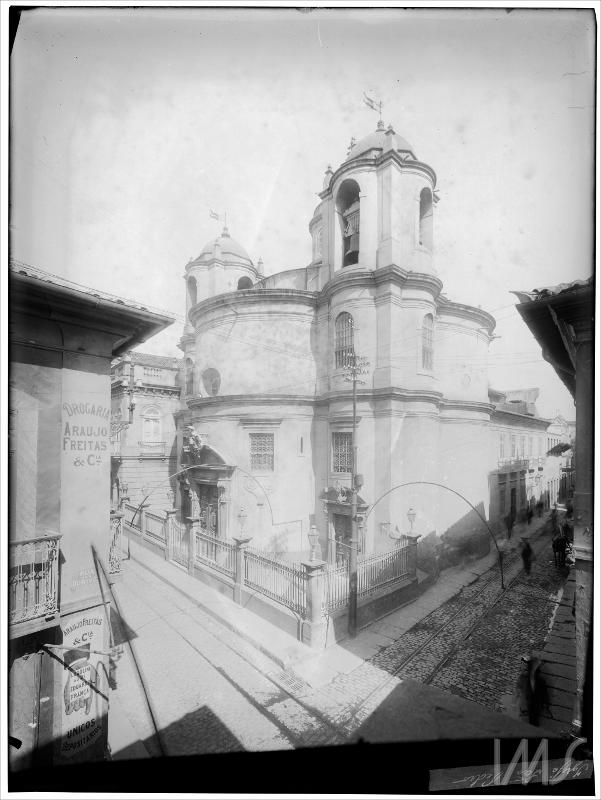

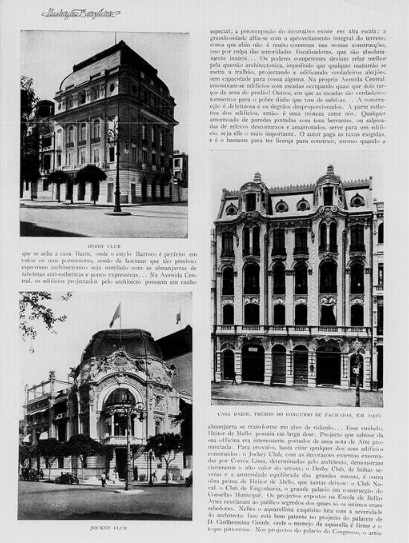

Em 1911, foi iniciada a construção de seu edifício-sede, na Avenida Rio Branco, nº 193, inaugurado em 1913. A festa dos 45 anos do Jockey Club foi realizada, em 16 de julho de 1913, já na nova sede. Seu projeto foi do arquiteto Heitor de Mello (1875 – 1920). Como construtores, destacaram-se os engenheiros João Pradatzky e Francisco Peixoto. Foi durante décadas o ponto de encontro do mundanismo elegante e sofisticado da cidade.

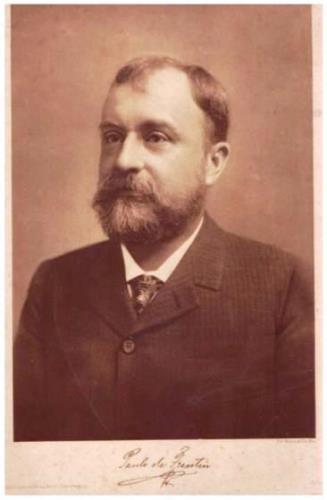

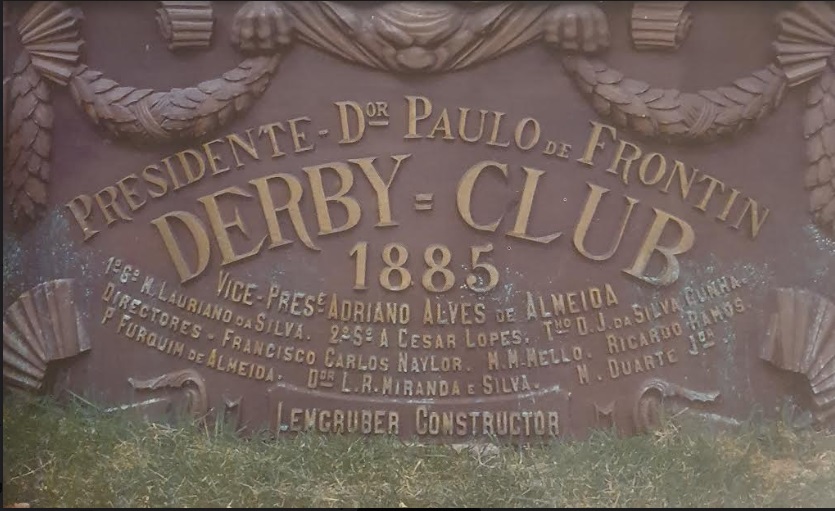

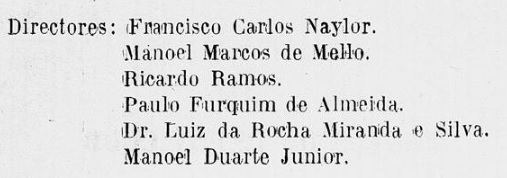

O Derby Club, clube de turfe, esportes equestres e atividades sociais, foi fundado, em 6 de março de 1885, sob a organização do engenheiro Paulo de Frontin (1860 – 1933).

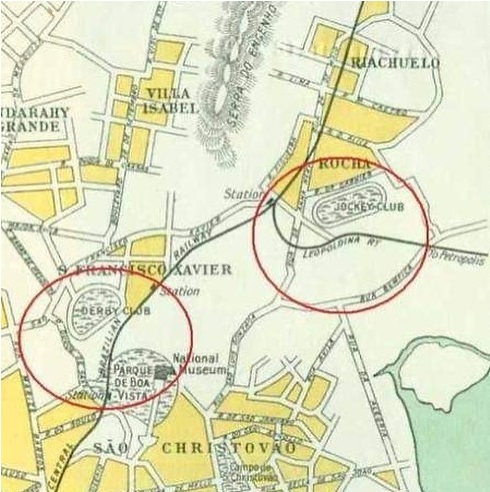

Seu hipódromo era o Prado do Itamaraty, onde hoje encontra-se o Estádio do Maracanã.

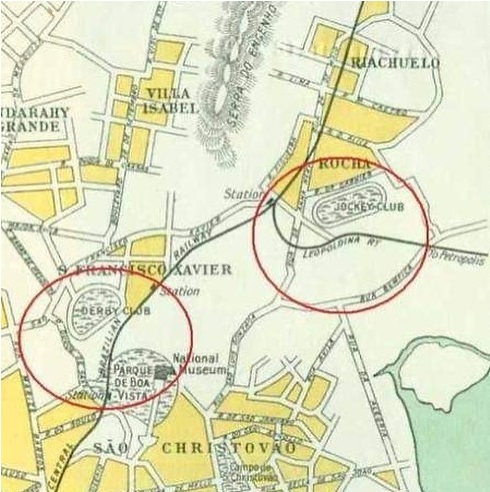

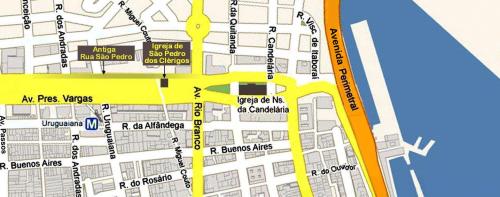

Localização dos antigos prados do Derby Club e do Jockey Club

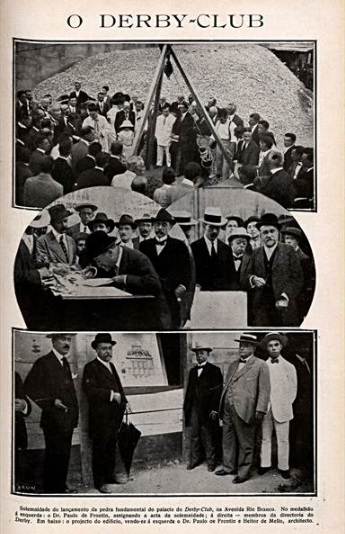

Em 6 de março de 1916, foi dada uma bênção ao segundo edifício-sede do Derby Club, também na Avenida Rio Branco e também projeto de Heitor de Mello. Ficava ao lado do prédio do Jockey Club (O Paiz, 7 de março de 1916, penúltima coluna).

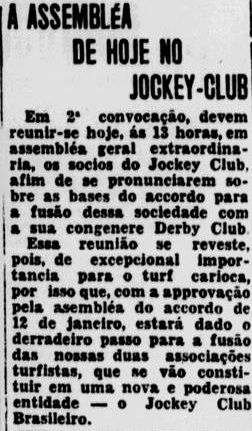

A fusão do Jockey e do Derby originando o Jockey Club Brasileiro

Em 1932, os dois principais clubes turfísticos da cidade do Rio de Janeiro, o Jockey e o Derby, fundiram-se, constituindo o Jockey Club Brasileiro. O conjunto dos dois imóveis na Avenida Rio Branco transformou-se na sede da nova entidade (Jornal dos Sports, 6 de fevereiro de 1932, sexta coluna).

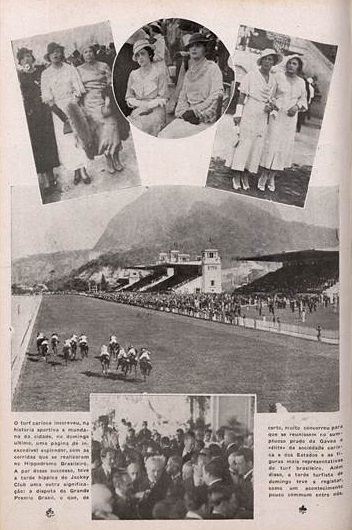

No ano seguinte, o Hipódromo da Gávea, que havia sido inaugurado pelo Jockey Club, em 11 de julho de 1926, uma réplica do antigo Hipódromo de Longchamps no Bois de Boulogne e o palco mais tradicional do turfe brasileiro, sediou pela primeira vez a maior corrida de cavalo nacional, o GP Brasil, sacramentando a união das duas instituições. Foi disputado no primeiro domingo de agosto de 1933, no dia 6, e vencido pelo cavalo brasileiro Mossoró, montado por Justiniano Mesquita (Fon-Fon, 12 de agosto de 1933).

A atual sede social do Jockey Club Brasileiro ocupa um quarteirão formado pela Avenida Amtônio Carlos, Nilo Peçanha, Almirante Barroso e Rua Debret, no Centro da cidade, e foi inaugurada em 16 de julho de 1974. Seu projeto foi justamente do arquiteto Lúcio Costa (1902 – 1998), um dos principais defensores da demolição dos antigos prédios do Jockey e do Derby na Avenida Rio Branco (Manchete, edição especial, 1974; Diário de Notícias, 16 de julho de 1974).

Pequeno histórico da demolição

Em julho de 1972, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) propôs ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) o tombamento do conjunto arquitetônico remanescente da antiga Avenida Central, atual Rio Branco, composto pelo Obelisco, pelo Tribunal de Justiça, pela Biblioteca Nacional, pela Escola Nacional de Belas Artes, pelo Derby Clube, pelo Jockey Club, pelo Clube Naval, pelo Teatro Municipal, pelo Palácio Monroe e pela Assembleia. O parecer do relator do processo, o arquiteto Paulo Santos (1904 – 1988), foi favorável à preservação. Cerca de dois meses depois, o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que havia sido estagiário de Heitor de Mello, apresentou ao IPHAN, de onde era aposentado, o texto Problema Mal Posto, rebatendo o parecer de Paulo Santos, por não reconhecer mérito artístico nestes prédios. Em fevereiro de 1973, o conselho superior do IPHAN realizou a sessão final sobre o processo de tombamento, quando a proposta de Lúcio Costa de avaliar, em separado, os prédios foi aprovada. Não entraram no livro de tombamento o Jockey Club, o Derby Club e o Palácio Monroe, todos demolidos ao longo da década de 1970. No lugar dos prédios do Jockey e do Derby foi erguido um edifício de 40 pavimentos. No lugar do Palácio Monroe, existe hoje o maior chafariz do Rio de Janeiro – com 10 metros de altura -, comprado na Áustria pelo governo imperial brasileiro, em 1878. Em homenagem ao palácio, é chamado de Chafariz do Monroe. No estilo Napoleão III, é uma obra de Mathurin Moreau, que foi executada na fundição francesa Societé Anonyme des Hauts-Fourneaux & Fonderies du Val d’Osne.

Curiosamente, Lúcio Costa, no artigo Muita construção, alguma arquitetura e um milagre, de 1951, declarou a respeito da arquitetura brasileira do período entre final do novecentos e início do século XX (Correio da Manhã, de 15 de junho de 1951, segunda coluna):

Breve perfil do arquiteto Heitor de Mello (1875 – 1920)

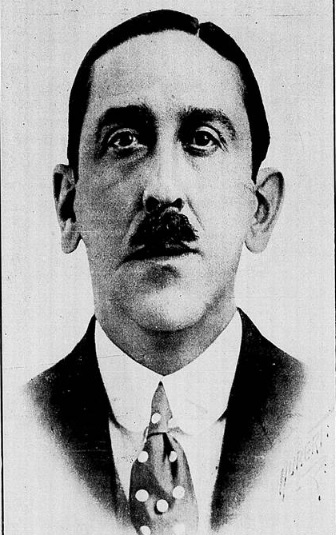

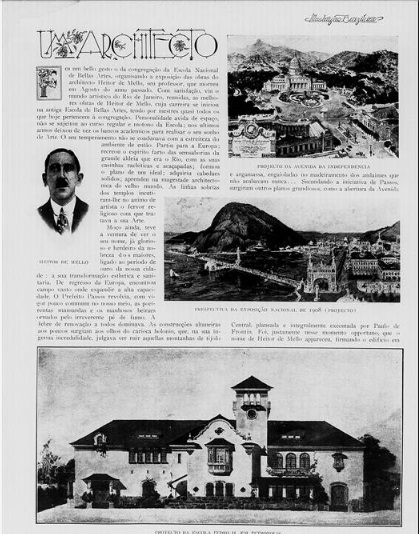

“Não podemos deixar, neste primeiro número da revista “Architectura no Brasil”, de rendermos a nossa homenagem à memória desse ilustre e inolvidável cultor da architectura pátria. A ele devemos sem dúvida os primeiros passos para o embelezamento de nossa cidade, que estão sendo brilhantemente continuados pela pleiade de artistas que ele preparou”. Assim começava o artigo, publicado em outubro de 1921, que lembrava o primeiro ano de morte do arquiteto Heitor de Mello (1875 – 1920).

Heitor de Mello foi um destacado arquiteto da segunda fase do ecletismo carioca, influenciado predominantemente pela École des Beaux Arts de Paris, via Escola de Belas Artes do Rio do Janeiro. Segundo Maria Lúcia Pinheiro Ramalho: Heitor de Mello especializou-se no emprego dos estilos classicizantes da renascença francesa, utilizando-os de acordo com a função do edifício, numa forma bastante personalista do ecletismo tipológico.

Nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1875, filho do almirante Custódio de Mello (1840 – 1902), um dos líderes da Revolta da Armada e, posteriormente, ministro da Marinha, da Guerra, e ministro interino das Relações Exteriores do governo do presidente Floriano Peixoto (1839 – 1895); e de Edelvira Pereira Pinto de Mello. Casou-se com Silvia Peixoto de Mello e tiveram duas filhas: Maria Cecília Mello Freeman e Maria Luiza Mello Sertório.

Segundo o crítico de arte José Mariano Carneiro da Cunha Filho (1881 – 1946): não era um caçador de amigos, voluntarioso, áspero, incisivo, não poupava os medíocres, nem se apiedava dos incapazes. Combatido não deu trégua aos invejosos. Os inimigos temiam-lhe os epigramas, os invejosos a elegância de maneiras, as boas roupas talhadas nos alfaiates de Londres.

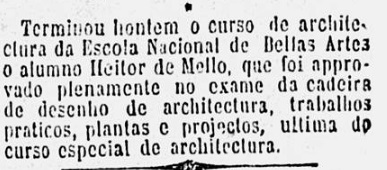

Iniciou seus estudos no Rio de Janeiro e passou um período na Europa. Heitor formou-se em Arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), onde estudou entre 1895 e 1900, sob a direção do escultor Rodolfo Bernadelli (1851-1931). Foi aluno de Adolfo Morales de Los Rios (1858 – 1928) e de Ernesto da Cunha de Araújo Vianna (1852-1920) e contemporâneo dos pintores Lucilio de Albuquerque (1877 – 1939), Theodoro Braga (1872 – 1953) e João Timotheo da Costa (1878 – 1932), do escultor José Otávio Correa Lima (1878 – 1974) e do arquiteto Aluisio Stahlembrecher (18? – 19?), dentre outros (Gazeta de Notícias, 23 de junho de 1899, penúltima coluna; O Paiz, 18 de janeiro de 1900, última coluna).

Em 1900, participou da exposição da Escola Nacional de Belas Artes (O Paiz, 2 de setembro de 1900, penúltima coluna). Mais tarde, em 1913, Heitor tornou-se professor da instituição e lecionava Composições de Arquitetura, seu Desenho e Orçamentos. Em 1918, passou a professor catedrático.

A importância da ENBA e de Heitor de Mello na formação de arquitetos foi ressaltada no artigo O renascimento da Architectura no Brasil (Architectura no Brasil, outubro de 1921):

“Inaugurada a nova Escola Nacional de Bellas Artes. Formaram-se os primeiros arquitetos brasileiros tendo à frente Heitor de Mello. Daí para cá, todos os anos, têm-se sucedido novas turmas de jovens artistas, os pugnadores do ressurgimento arquitetonico do Brasil. Até hoje, todavia, eles não puderam ainda ser compreendidos, ou talvez não tivessem ainda número suficiente para vencer a onda invasora dos deturpadores da estética das nossas cidades. Heitor de Mello, entretanto impôs-se, nesse meio árido, pelo seu talento, sua cultura artística e sua coragem. Os que o acompanharam, os que souberam aproveitar as suas lições, tornaram-se grandes arquitectos, e, assim, possui, hoje o Rio de Janeiro, um grupo já numeroso, que assombrosamente vem se impondo á admiração do governo e do povo”.

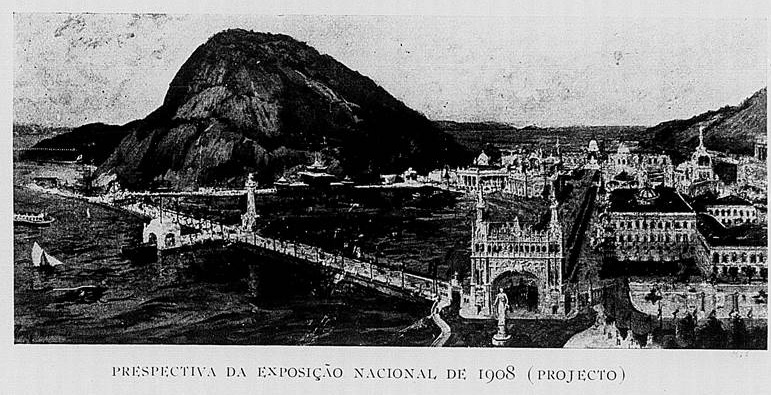

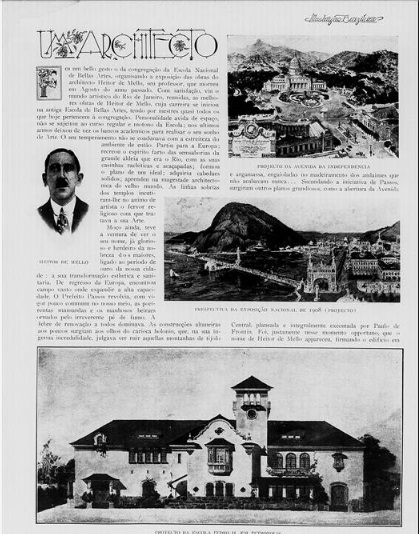

Em 1º de julho de 1901, Heitor foi admitido como sócio do Club de Engenharia. Ainda na década de 1910, recebeu o Grande Prêmio de Arquitetura da Exposição Nacional de 1908, da qual foi responsável pela perspectiva.

Segundo o historiador da arquitetura Yves Bruand (1926 – 2011), o Escritório Técnico Heitor de Mello, fundado em 1898, foi a primeira organização comercial de arquitetura no Brasil dedicada ao desenvolvimento de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras.

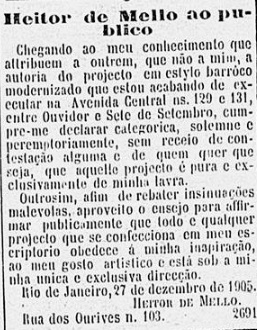

Em 1905, a autoria de um de seus projetos, uma construção na Avenida Central, estava sendo atribuida a outro arquiteto. Heitor de Mello prontamente reagiu. A abertura da avenida foi uma das principais marcas da reforma urbana realizada por Francisco Pereira Passos (1836 – 1913), o bota-abaixo, entre 1902 e 1906, período em que foi prefeito do Rio de Janeiro. Essas transformações foram definidas por Alberto Figueiredo Pimentel (1869-1914), autor da seção “Binóculo”, da Gazeta de Notícias, com a máxima “O Rio civiliza-se”, que se tornou o slogan da reforma urbana carioca. Sob um temporal, a avenida foi aberta oficialmente, em 15 de novembro de 1905 (O Paiz, 16 de novembro de 1905, na quinta coluna, sob o título “15 de Novembro”).

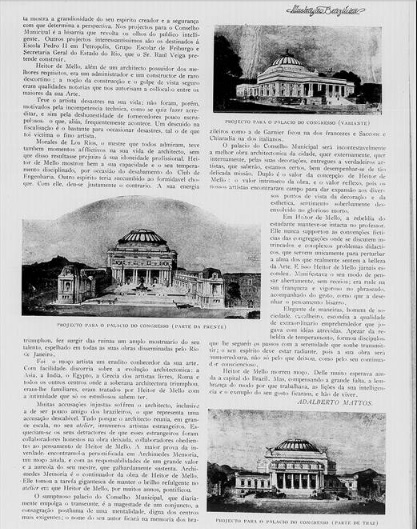

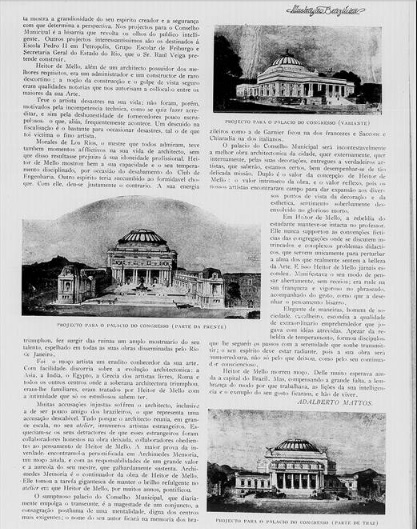

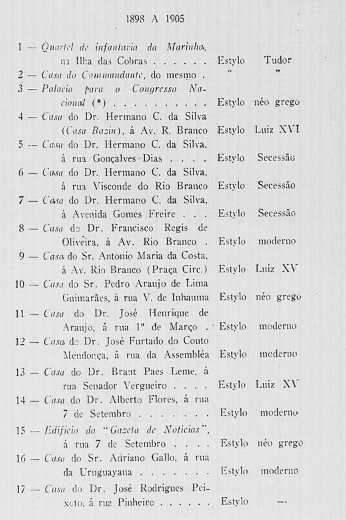

Em 1906, o edifício do Club de Engenharia, projeto de Raphael Rebecchi (1844 – 1922), que estava em construção na Avenida Central, sob a responsabilidade de Heitor de Mello, desabou causando a morte de dois operários, mas ele foi impronunciado pela Justiça (O Paiz, 15 de fevereiro de 1906; O Paiz, 7 de junho de 1908, quarta coluna). Cerca de um ano depois, participou da Exposição da Escola Nacional de Belas Artes com a exibição do projeto dele e de Francisco de Oliveira Passos (1878 – 1958), filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos (1836 – 1913), para o novo prédio do Congresso Nacional (O Paiz, 31 de agosto de 1907, primeira coluna).

Em 1908, casou-se com Sylvia Rodrigues Peixoto (O Paiz, 25 de junho de 1908, última coluna).

Quando Heitor de Mello faleceu, em 15 de agosto de 1920, aos 44 anos, de uma nevrite cardíaca (Gazeta de Notícias, 16 de agosto de 1920, quarta coluna), Archimedes Memória (1893 – 1960), um de seus discípulos, que já trabalhava com ele desde 1918, passou a ser sócio do escritório com o franco-suíço Francisque Couchet (18? – 19?). Memória também, em 1920, sucedeu Heitor como professor de desenho de ornatos e elementos de arquitetura e composição de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes. Em um artigo publicado em 1924, Memória e Cuchet referiram-se a Heitor de Mello como …Genuíno gênio nacional que foi o arquiteto Heitor de Mello cuja atividade e proficiência dotaram o Rio de Janeiro de belos e grandiosos edifícios como o Jockey Club, Derby Club...(Correio da Manhã, 13 de janeiro de 1924, quarta coluna).

Por iniciativa do já mencionado José Mariano Carneiro da Cunha Filho foi instituído, em 1921, o Prêmio Heitor de Mello, que seria anual, conferido em concurso público e julgado pelo Instituto Brasileiro de Arquitetos (Architectura Brasileira, outubro de 1921, segunda coluna).

Em 18 de dezembro, foi aberta na Escola Nacional de Belas Artes uma exposição com os trabalhos realizados por Heitor de Mello (Correio da Manhã, 16 de dezembro de 1920, penúltima coluna).

No artigo Um archictecto, de Adalberto Mattos, publicado, em março de 1921, na Illustração Brasileira, várias imagens de projetos de Heitor de Mello foram publicadas.

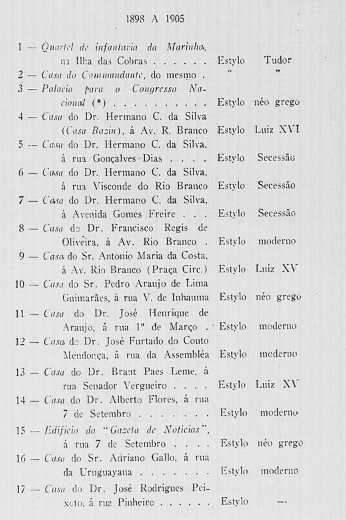

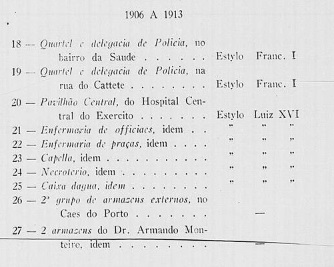

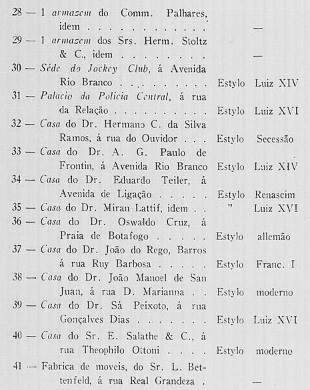

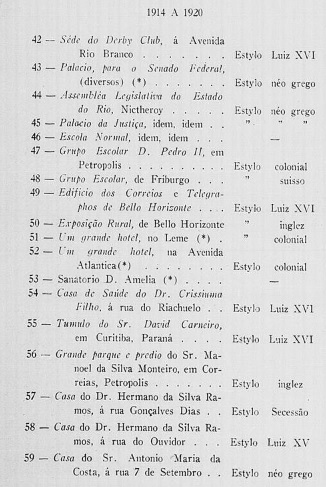

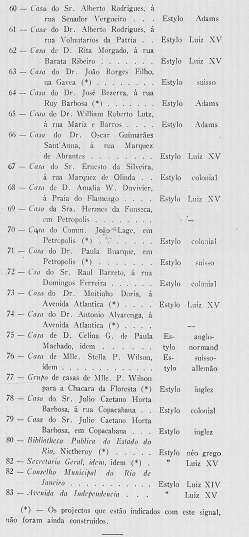

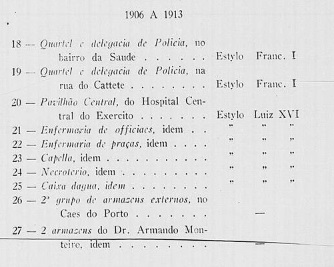

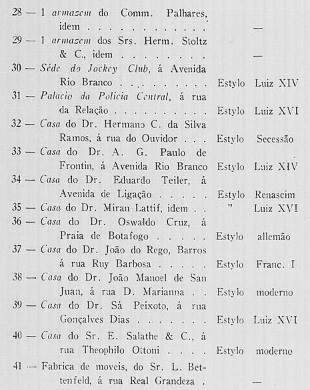

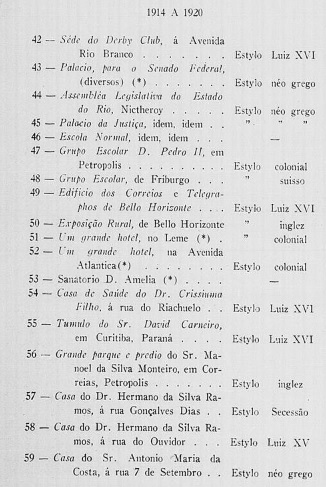

Lista dos principais trabalhos realizados por Heitor de Mello ao longo de 22 anos de vida profissional:

Errata da listagem publicada no número seguinte da revista: o projeto do prédio de Antônio Maria da Costa, à Avenida Rio Branco, é de Morales de los Rios. A execução foi de Heitor de Mello (Illustração Brasileira, março de 1921; Archictectura no Brasil, novembro de 1921, segunda coluna).

A Brasiliana Fotográfica já publicou dois artigos sobre projetos de Heitor de Mello:

Série “O Rio de Janeiro desaparecido” XXIV – O luxuoso Palace Hotel, na Avenida Rio Branco, uma referência da vanguarda artística no Rio de Janeiro, de autoria da pesquisadora e editora do portal, Andrea C. T. Wanderley, publicado em 4 de julho de 2023

O centenário do Palácio Pedro Ernesto, de autoria da pesquisadora e editora do portal, Andrea C. T. Wanderley, publicado em 21 de julho de 2023

O início do turfe do Brasil e pequeno histórico do Jockey Club e do Derby Club

Início do turfe no Brasil

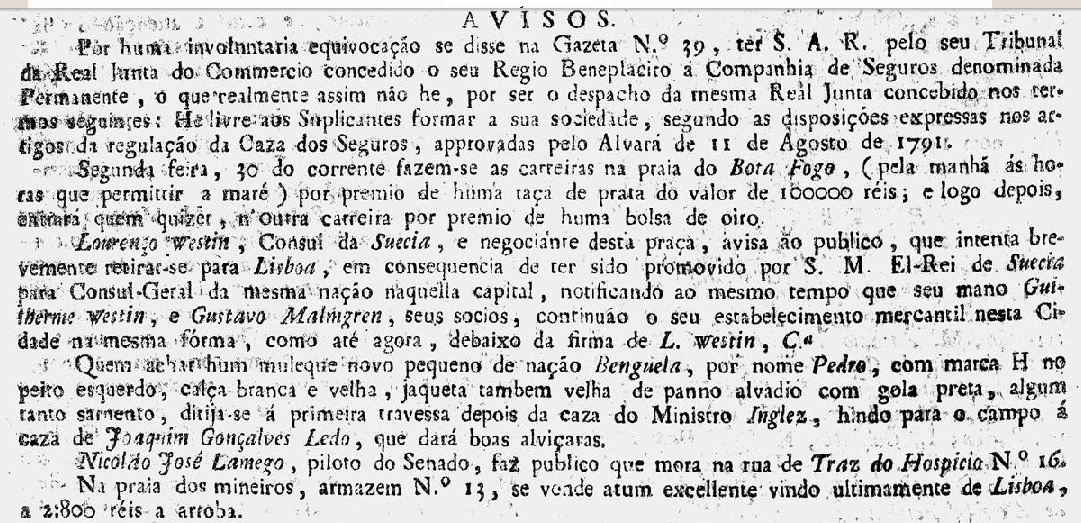

O mais antigo registro da realização de corridas de cavalo no Rio de Janeiro é de 25 de maio de 1814 e foi publicado na Gazeta do Rio de Janeiro. As carreiras aconteciam na Praia de Botafogo e eram organizadas por um grupo de comerciantes ingleses estabelecidos na cidade.

Há o registro das presenças de dom Pedro I (1798 – 1934) e de dona Leopoldina (1797 – 1924) em uma dessas corridas, realizada no dia 31 de julho de 1825, na Praia de Botafogo (Diário Fluminense, 2 de agosto de 1925, primeira coluna).

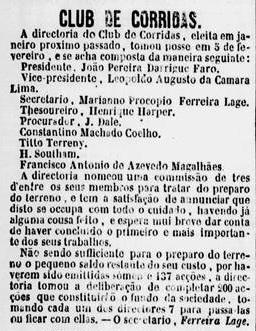

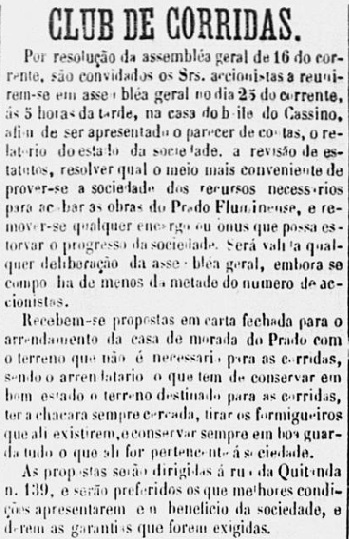

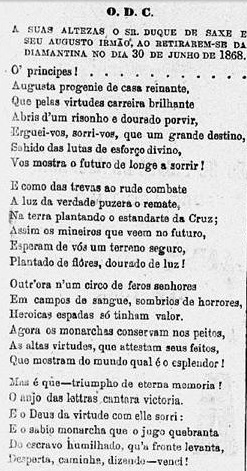

No dia 6 de março de 1847, foi publicado no Jornal do Commercio, um tipo de convocação para a instituição mais regular das atividades turfísticas no Brasil, origem da fundação do Club de Corridas, uma sociedade anônima. Os subscritores da iniciativa foram convidados para uma reunião no dia 15 de julho do mesmo ano, em uma sala da assembleia do Cassino, defronte do Passeio Público, quando foi instalada a associação, discutido seus estatutos e eleita sua diretoria (Jornal do Commercio, 6 de março de 1847, segunda coluna; e 14 de julho de 1847, segunda coluna). O grupo do Club de Corridas era formado por Luis Alves de Lima e Silva (1803 – 1880), futuro Duque de Caxias, o coronel Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão (1802 – 1879), o cirurgião Antonio da Costa, o corretor de fundos Henry Harper, o agricultor e capitalista comendador Teles, o major João Guilherme Suckow, Alexander Reed e o Barão do Rio Bonito. O secretário da nova sociedade, João Pereira Darrigue Faro (1803 – 1856), segundo barão e primeiro visconde do Rio Bonito, em nome de seu primeiro presidente, Luís Alves de Lima e Silva (1803 – 1880), futuro Duque de Caxias, convocou os diretores do Club de Corridas à uma reunião, no dia 6 de dezembro, para tratar-se da comprar de um terreno (Jornal do Commercio, 5 de dezembro de 1847, primeira coluna).

Reuniram-se em maio de 1848 para discutir seus estatutos e deliberar mais uma vez sobre a compra de um terreno (Correio Mercantil, 26 de maio de 1848, última coluna).

Em janeiro de 1849, foi eleita uma nova diretoria para o Club de Corridas, sob a presidência do Barão do Rio Bonito. O secretário era Marianno Procópio Ferreira Lage (1821 – 1872), que veio a ser, como já mencionado, o primeiro presidente do Jockey Club. Tomaram posse em 5 de fevereiro de 1849 (Jornal do Commercio, 10 de junho de 1849, primeira coluna).

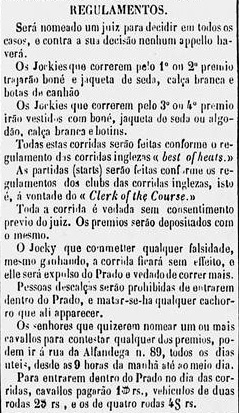

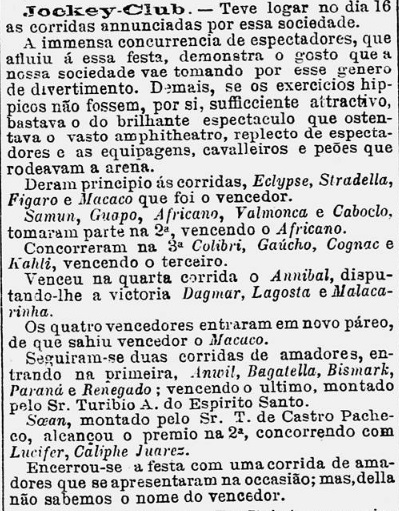

Começaram a construir um prado em São Francisco Xavier, o Prado Fluminense, que ficava na área onde hoje se encontra a UERJ. Em 1º de novembro de 1850, foi realizada a única corrida no Prado Fluminense patrocinada pelo Club de Corridas. Curiosamente, um dos regulamentos da prova era: matar-se-ha qualquer cachorro que ali apparecer. O primeiro páreo disputado foi vencido pelo cavalo Malacarinha, propriedade de Manoel Rocha Maia, montado pelo jóckei D. Thomaz (Jornal do Commercio, 21 de outubro de 1850, última coluna; 1º de novembro de 1850, penúltima coluna).

Ainda em 1850, uma nova reunião foi convocada pelo Club de Corridas para que fosse realizada a revisão dos estatutos e a tomada de decisão sobre a melhor forma de levantar-se recursos para a conclusão das obras do Prado Fluminense. Decidiu-se pelo arrendamento (Correio Mercantil, 19 de novembro de 1950, terceira coluna; 29 de novembro de 1950, quarta coluna).

Em 3 de fevereiro de 1851, o major alemão João Guilherme Suckow (1797 – 1869) e David Stevenson foram formalizados como os arrendatários do prado (Correio Mercantil, 1º de abril de 1951, primeira coluna).

O Prado Fluminense tinha 1.056 metros e tinha o formato de uma ferradura. Ao seu lado foi construída uma arquibancada para 800 pessoas e um pavilhão destinado à família imperial. Em 13 de junho de 1851, foi inaugurado (Jornal do Commercio, 13 de junho de 1851, última coluna; 14 de março de 1851, quarta coluna). Foi um evento de sucesso com o comparecimento de cerca de quatro mil pessoas, dentre eles dom Pedro II e dona Teresa Cristina, que foram recebidos com a execução do Hino Nacional. Os páreos foram vencidos pelos cavalos Orestes, Neptuno, Malacarinha, Sultão, Loteria e Kaleb (Jornal do Comercio, 15 de junho de 1851, terceira coluna; A Marmota na Corte, 17 de junho de 1851).

A segunda corrida aconteceu em 14 de setembro do mesmo ano e também contou com a presença de Pedro II (A Marmota na Corte, 16 de setembro de 1851, segunda coluna; O Liberal, 24 de setembro de 1851, primeira coluna).

As corridas prosseguiram sem interrupção até 1854, ano em que um dos empregados de Suckow ateou fogo à arquibancada, destruindo-a. Este fato somado ao prejuízo causado pela última corrida realizada no prado levou à liquidação do Jockey Club Fluminense e à decretação de venda em hasta pública de todos do seus bens móveis e imóveis, só concluída em 1865.

Como Suckov não podia mais arcar sozinho com os custos do Prado Fluminense, em 9 de junho de 1854, foi fundado o Jockey Club Fluminense, segunda entidade dedicada ao turfe no Rio de Janeiro, sob a presidência do general Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão (1802 – 1879), futuro Visconde de Santa Thereza. Entre 1854 e 1865, Suckow tornou-se um dos três acionistas do Jockey Club Fluminense e em 7 de setembro de 1865 tornou-se o dono de toda a propriedade. Mudou o traçado do Prado Fluminense, construiu uma nova arquibancada e começaram a se realizar corridas de cavalos, principalmente, de amadores (Gazeta de Notícias, 17 de julho de 1904).

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão havia sido um dos fundadores do Club de Corridas e esteve, em 1868, presente à assembleia de inauguração do Jockey Club. Foi condecorado por mérito e bravura por sua participação na Guerra do Paraguai. Foi ministro da Guerra, em 1862. A primeira corrida promovida pela nova associação, no Prado Fluminense, aconteceu em 17 de setembro de 1854 com a presença de dom Pedro II (1825 – 1891) e cerca de 1500 pessoas. As corridas foram vencidas pelos cavalos Bonjardim e Hummel. O evento foi um dos temas do Folhetim do Jornal do Commercio e também da crônica Ao correr da Penna, da Gazeta Mercantil (Jornal do Commercio, 31 de agosto de 1854, última coluna; 18 de setembro de 1854, penúltima coluna; 24 de setembro de 1854; Correio Mercantil, 24 de setembro de 1854, primeira coluna).

Os prejuízos acumulados e a queda do interesse do público levaram à extinção do Jockey Club Fluminense após ter sido realizado esse único evento (Correio Mercantil, 18 de fevereiro de 1855, última coluna; Diário do Rio de Janeiro, 2 de junho de 1856, última coluna).

Em 23 de agosto de 1957, foram realizadas as primeiras corridas de cavalos promovidas pelo Jockey Club de Petrópolis, no Prado do Fragoso, construído com 500 braças de extensão, no fim da Estrada de Ferro de Mauá. Não foram muito concorridas. Os cavalos ganhadores foram Tebiriça, de José Basílio Teixeira Pires; Crioulo, de Luiz Pinheiro de Siqueira; Malcreado, de Guilherme de Suckov; Locomotiva, do Barão de Mauá; Fulminante, de Antônio Fernando da Piedade; e Relâmpago, montado por seu proprietário, Manuel da Silva Torres (Correio Mercantil, 23 de julho de 1857, terceiro coluna; Diário do Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1857, quinta coluna; 16 e 17 de agosto de 1857, penúltima coluna; 24 de agosto de 1857, segunda coluna; 30 de agosto de 1857, primeira coluna; e A Pátria, 6 de agosto de 1857, terceira coluna).

Em Pernambuco, no Hotel Inglez, no Recife, em 12 de novembro, foi instalada uma sociedade denominada Jockey Club (Correio Mercantil, 26 de novembro de 1859, quarta coluna).

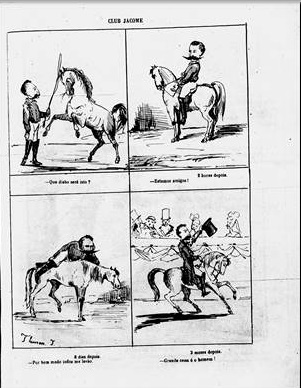

Em 27 de maio de 1866, foi fundado, no Rio de Janeiro, o Club Jacome, no picadeiro da rua do Areal. O nome foi uma homenagem ao mestre de equitação Luiz Jacome de Abreu Souza (1828 – 1903). Ele havia promovido, com grande sucesso, no ano anterior, em 26 de novembro de 1865, a primeira corrida de Stepple-Chase – cavalos com obstáculos -, realizada no Brasil. Aconteceu no Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Foram incumbidos pela organização dos estatutos do Club Jacome, além do próprio Jacome, Francisco da Costa Ferraz, Joaquim José da França Junior, Pedro Dias Gordilles Paes Leme e Manoel da Motta Teixeira. Os estatutos foram aprovados pelo governo em 28 de janeiro de 1867 e o Decreto 3.794, de 30 de janeiro de 1867, autorizou a organização da nova entidade (Diário das Leis). Este foi o primeiro ato público relativo a corridas de cavalos no Brasil.

O Clube Jacome chegou a comemorar um ano de existência com a realização de um segundo Stepple-Chase, mas logo desapareceu devido a divergências em relação à localização de seu prado (Novo e Completo Índice Chronologico da História do Brasil, 1854 e 1866; Correio Mercantil, 28 de maio de 1866, primeira coluna; Bazar Volante, 11 de novembro de 1867; Gazeta de Notícias, 17 de julho de 1904; A Noite, 21 de julho de 1951). Foi o tema da comédia teatral escrita por França Júnior, Entrei para o Clube Jacome, que estreou em 12 de janeiro de 1867, no Theatro Gymnasio (Diário do Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1867, última coluna). Luiz Jacome escreveu cinco livros sobre hipologia, tornou-se sócio honorário do Jockey Club, em 1875, e foi o idealizador do que hoje conhecemos como photochart.

Em 15 de julho de 1861, no Rio de Janeiro, uma sociedade denominada Jockey Club promoveu suas primeiras corridas de cavalos na Praia Vermelha (Correio Mercantil, 17 de julho de 1861, terceira coluna).

Pequeno histórico do Jockey Club

O novo Jockey Club foi fundado em 16 de julho de 1868, nos salões da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional com o fim de dar corridas de cavallo no Prado Fluminense, sob a presidência do comendador Mariano Procopio Ferreira Lage (1821 – 1872), empresário mineiro e diretor da Companhia União e Indústria.

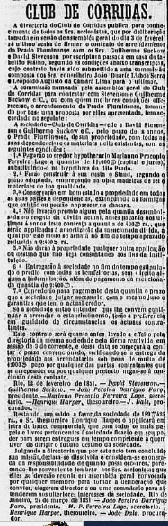

A decisão de fundação da nova entidade foi tomada em duas reuniões.

Modelo dos primeiros títulos de sócio emitidos pelo Jockey Club

A primeira foi realizada, em 7 de junho de 1868, na casa do Conde de Herzberg (1822 – 1899), sita no Prado Fluminense. Ele era um capitão reformado do exército prussiano e marido de Leopoldine, filha do major Suckow. Compareceram a esse encontro aqueles que são considerados os dez sócios fundadores do Jockey Club: além do anfitrião, estavam presentes Felisberto Paes Leme (1794 -1887), João Guilherme Suckow (1797 – 1869), Joaquim José Teixeira (1811 – 1885), Henrique Germarck Possolo (18?-1903), Henrique José Teixeira (? -?), Henrique Lambert (?-?), Henrique Moller (?-?), Luiz de Suckow (1845 – 1878) e Fernando Francisco da Costa Ferraz (1838 – 1907). À segunda, realizada em 20 de junho, na rua do Conde, nº 37, na casa de Costa Ferraz, médico mineiro, antigo secretário do Club Jacome, que tornou-se um dos diretores do Jockey Club e foi seu presidente entre 1899 e 1903, compareceram 17 pessoas (Revista da Sociedade Jockey Club, 1870).

Na época, o Prado Fluminense pertencia ao major Suckow, um dos fundadores do extinto Jockey Club Fluminense. Foi arrendado pela diretoria do Jockey Club que, em 16 de junho de 1873, sob a presidência de Felisberto Caldeira Brant Potes, o Visconde de Barbacena, adquiriu dos herdeiros de Suckow a propriedade do terreno e das benfeitorias (Diário do Rio de Janeiro, 17 de julho de 1868, segunda coluna).

Imagens de alguns dos fundadores do Jockey Club

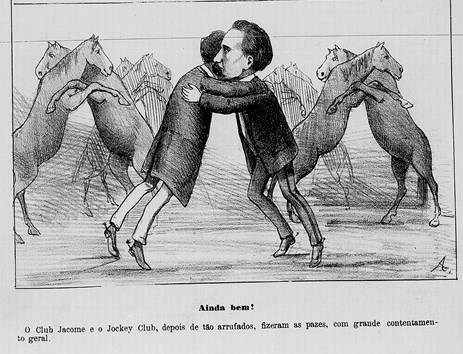

Houve uma tentativa de fusão entre o Club Jacome e o novo Jockey Club , porém houve divergências. Na ocasião, o presidente honorário do Club Jacome era o conde d´Eu (1842 – 1922), marido da princesa Isabel (1846 – 1921). Na ata da 2ª sessão da Assembleia do Jockey Club, realizada em 30 de janeiro de 1869, foram relatados os procedimentos da tentativa de fusão do Club Jacome, extinto nos primeiros anos da década de 1870 e refundado em novembro de 1909. Nesta mesma assembleia, o Conde d´Eu tornou-se o primeiro agraciado com o título de sócio honorário do Jockey Club (Jornal do Commercio, 27 de setembro de 1868, penúltima coluna; A Vida Fluminense, 3 de outubro de 1868; Jornal do Commercio, 31 de outubro de 1868, penúltima coluna; Semana Illustrada, 8 de novembro de 1868, segunda coluna; Revista da Sociedade do Jockey Club, 1870; Correio da Manhã, 24 de novembro de 1909, terceira coluna).

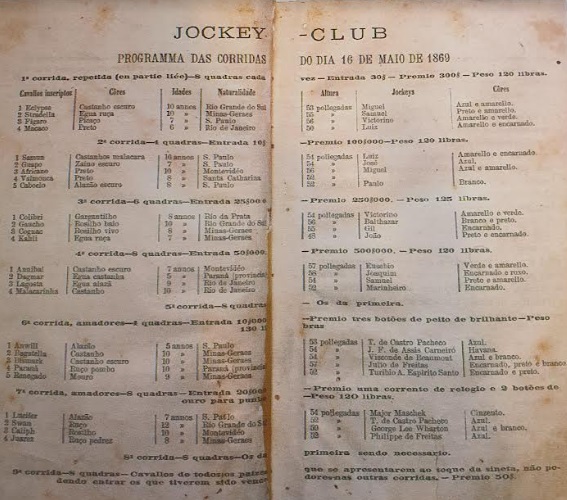

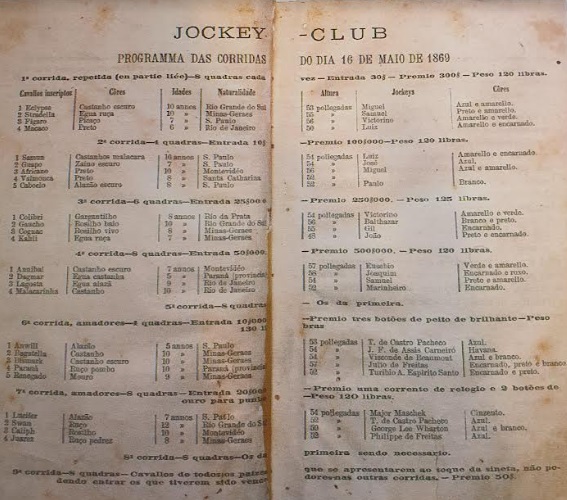

No ano seguinte, em 19 de janeiro de 1869, foi outorgado o Decreto nº 4.323, autorizando a incorporação do Jockey Club e aprovando os estatutos. Em 16 de maio de 1869, foi realizada, com a presença de d. Pedro II (1825 – 1891) e dona Teresa Cristina (1822 – 1889), a primeira corrida do Jockey Club, no Prado Fluminense (Novo e Completo Índice Chronologico da História do Brasil, 1869). A presença constante da família imperial nas corridas foi fundamental para atrair a sociedade chique e elegante para os páreos.

Programa das corridas do dia 16 de maio de 1869

Em 20 de maio de 1911, foi lançada a pedra fundamental do edifício-sede do Jockey Club, foi inaugurado em 1913, projeto do arquiteto Heitor de Mello. Ficava na esquina das avenidas Rio Branco e Almirante Barroso e foi um dos centros político e mundano do Rio de Janeiro por mais de 60 anos.

Pequeno histórico do Derby Club

A origem do Derby Club é o Club de Corridas Villa Isabel, cujo hipódromo, o segundo do Rio de Janeiro, foi erguido por moradores do bairro de Vila Isabel em terrenos cedidos pela Cia. Architectônica, do Barão de Drummond (1825-1897), que havia sido presidente do Jockey Club, em 1874.

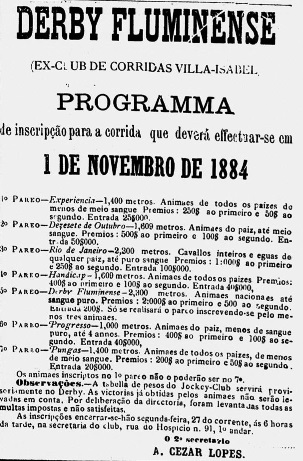

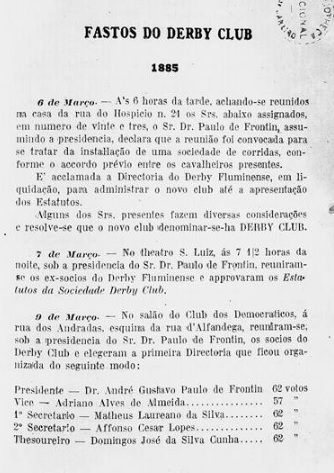

A corrida inaugural aconteceu em 22 de maio de 1884 (Gazeta da Tarde, 23 de maio de 1884, terceira coluna). Em 17 de outubro do mesmo ano, o Club de Corridas Villa Isabel passou a se denominar Derby Fluminense (Gazeta da Tarde, 24 de outubro de 1884, quinta coluna). Sob a presidência do engenheiro Paulo de Frontin (1860 – 1933) e, sob esta nova razão social, a entidade patrocinou apenas quatro reuniões, entre novembro e dezembro de 1884.

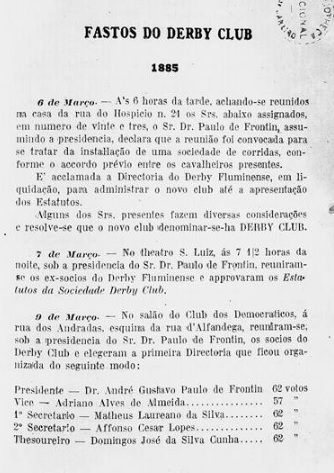

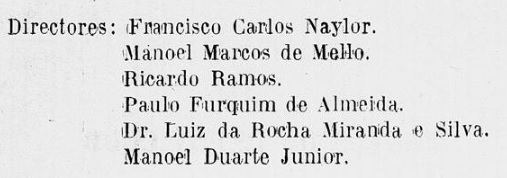

O Derby Fluminense foi liquidado e seu acervo foi rateado. Os 242 membros que acompanharam o presidente na fundação do Derby Club utilizaram o valor de 56 mil réis, que coube a cada membro do extinto Derby Fluminense, e a isso acrescentaram uma jóia de 100 mil réis para a subscrição de suas respectivas cotas na nova sociedade (Gazeta de Notícias, 2 de março de 1885, terceira coluna; 15 de março de 1885, última coluna).

Surgia, assim, o Derby Clube, clube de turfe, esportes equestres e atividades sociais da cidade do Rio de Janeiro, foi, como já mencionado, fundado em 6 de março de 1885, sob a organização de Paulo de Frontin (O Paiz, 7 de março de 1885, primeira coluna).

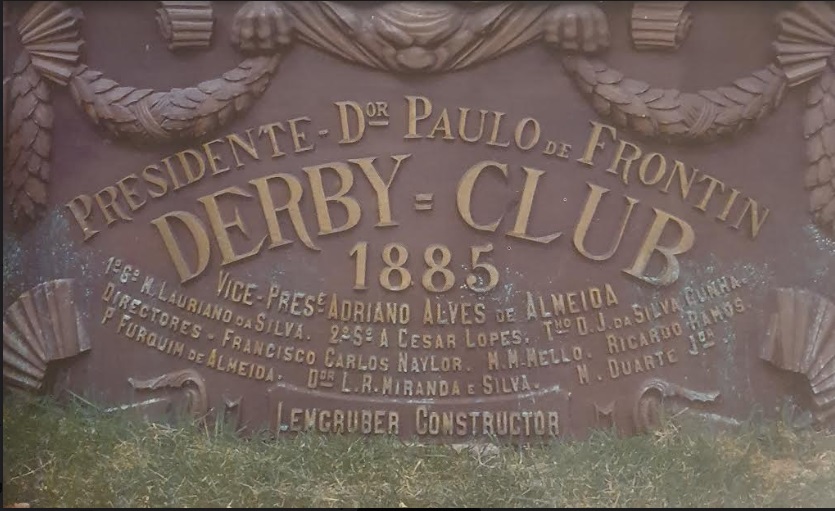

Placa comemorativa da inauguração do Derby Club, que ficava no pavilhão central do Prado do Itamaraty / Jockey Club Brasileiro 130 anos

Annuarios das Estações Sportivas de 1885 a 1890: Derby Club

Sua corrida inaugural aconteceu em 2 de agosto de 1885, com 82 animais inscritos em nove páreos. Foi o grande acontecimento social do ano e a ele estiveram presentes Suas Majestades Imperiais, dom Pedro II e dona Thereza Christina e mais 10.000 pessoas, aproximadamente. O cavalo Aymoré, de propriedade da Coudelaria Aliança e montado por Arthur Oliveira foi o vencedor da primeira prova disputada no Derby Club. Os outros páreos foram vencidos pelos cavalos Cosmos, Progresso, Excelsior, Rio de Janeiro, Seis de Março, Derby Club, Lemgruber e 26 de Julho. Inovador e à frente do seu tempo, logo em sua primeira corrida fez funcionar um cronógrafo elétrico, destinado a marcar com precisão o tempo de cada páreo (Diário do Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1885, quarta coluna; 4 de agosto de 1885, segunda coluna).

Seu hipódromo era o Prado Itamaraty, onde fica atualmente o Estádio do Maracanã (Annuario das estações Sportivas, 1885 – 1890).

Sua primeira sede foi inaugurada em junho de 1889, na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes. Em 6 de março de 1916, foi inaugurado seu segundo edifício-sede, na avenida Rio Branco.

Andrea C. T. Wanderley

Pesquisadora e editora da Brasiliana Fotográfica

Fontes:

Facebook

FERNANDES, Neusa; COELHO,Olino Gomes P. Efemérides Cariocas. Rio de Janeiro, 2016.

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

MATTOS, Adalberto. Um archicteto. Ilustração Brasileira, março 1921.

MELO, Victor Andrade. “Temos apaixonados para o mar e para a terra”: representações do esporte nos folhetins (Rio de Janeiro; 1851-1855). Rev Bras Educ Fís Esporte, (São Paulo) 2013, Out-Dez.

Portal Clube de Engenharia

Portal Domínio Público

RAMALHO, Maria Lúcia Pinheiro. Da beaux-arts ao bungalow: uma amostragem da arquitetura eclética no Rio de Janeiro e em São Paulo, 1989. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo.

Site Academia Nacional de Medicina

Site Arch Daily

Site Estilos arquitetônicos

TERRA, Alcione. HEITOR DE MELLO: Trajetória e Contribuição Profissional na cidade do Rio de Janeiro no período da Primeira República. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2004.

WANDERLEY, Andrea C. T. O fotógrafo amador Guilherme Santos (1871 – 1965) in Brasiliana Fotográfica, de 28 de julho de 2016.

Outros artigos da série Os arquitetos do Rio de Janeiro

Série “Os arquitetos do Rio de Janeiro” I – Porto D´Ave e a moderna arquitetura hospitalar, de autoria de Cristiane d´Avila – Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz, publicado em 14 de janeiro de 2021.

Série “Os arquitetos do Rio” II – No Dia Nacional da Saúde, o Desinfetório de Botafogo e um breve perfil do arquiteto português Luiz de Moraes Junior, responsável pelo projeto, de autoria de Cristiane d´Avila, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com Andrea C. T. Wanderley, publicado em 5 de agosto de 2023

Série “Os arquitetos do Rio de Janeiro” III – O centenário do Copacabana Palace, quintessência do “glamour” carioca, e seu criador, o arquiteto francês Joseph Gire, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado em 13 de agosto de 2023

Série “Os arquitetos do Rio de Janeiro” IV – Archimedes Memória (1893 – 1960), o último dos ecléticos, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 1º de dezembro de 2023

Links para os outros artigos da Série O Rio de Janeiro desaparecido

Série O Rio de Janeiro desaparecido I - Salas de cinema do Rio de Janeiro do início do século XX, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 26 de fevereiro de 2016.

Série O Rio de Janeiro desaparecido II – A Exposição Nacional de 1908 na Coleção Família Passos, de autoria de Carla Costa, historiadora do Museu da República, publicado na Brasiliana Fotográfica, em 5 de abril de 2018.

Série O Rio de Janeiro desaparecido III – O Palácio Monroe, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica, em 9 de novembro de 2016.

Série O Rio de Janeiro desaparecido IV - A via elevada da Perimetral, de autoria da historiadora Beatriz Kushnir, publicado na Brasiliana Fotográfica em 23 de junho de 2017.

Série O Rio de Janeiro desaparecido V – O quiosque Chopp Berrante no Passeio Público, Ferrez, Malta e Charles Dunlop, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 20 de julho de 2018.

Série O Rio de Janeiro desaparecido VI – O primeiro Palácio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 12 de setembro de 2018.

Série O Rio de Janeiro desaparecido VII – O Morro de Santo Antônio na Casa de Oswaldo Cruz, de autoria de historiador Ricardo Augusto dos Santos da Casa de Oswaldo Cruz, publicado na Brasiliana Fotográfica em 5 de fevereiro de 2019.

Série O Rio de Janeiro desaparecido VIII – A demolição do Morro do Castelo, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 30 de abril de 2019.

Série O Rio de Janeiro desaparecido IX – Estrada de Ferro Central do Brasil: estação e trilhos, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 12 de novembro de 2019.

Série O Rio de Janeiro desaparecido X – No Dia dos Namorados, um pouco da história do Pavilhão Mourisco em Botafogo, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 12 de junho de 2020.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XI – A Estrada de Ferro do Corcovado e o mirante Chapéu de Sol, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 22 de julho de 2021.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XII – o Teatro Lírico (Theatro Lyrico), de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 15 de setembro de 2021.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XIII – O Convento da Ajuda, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 12 de outubro de 2021.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XIV – O Conselho Municipal, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 19 de novembro de 2021.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XV – A Praia de Santa Luzia no primeiro dia do verão, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 21 de dezembro de 2021.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XVI – O prédio da Academia Imperial de Belas Artes, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, publicado na Brasiliana Fotográfica em 13 de janeiro de 2022.

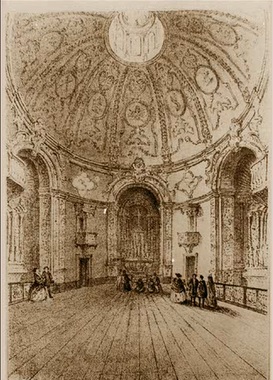

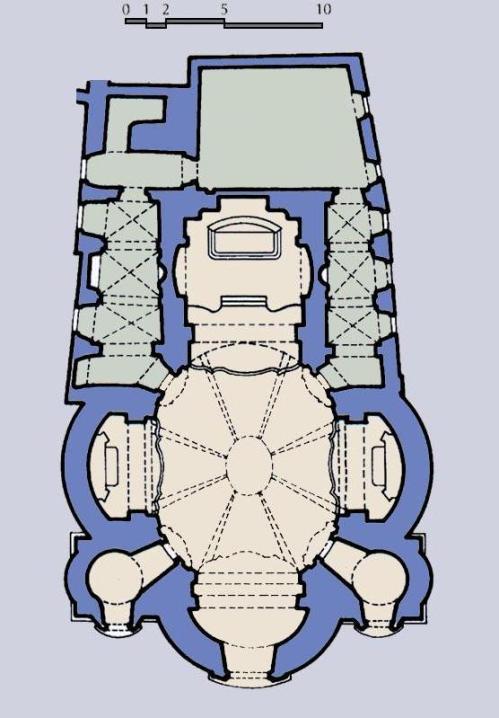

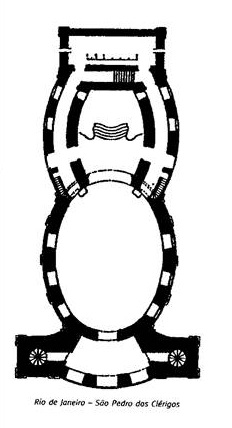

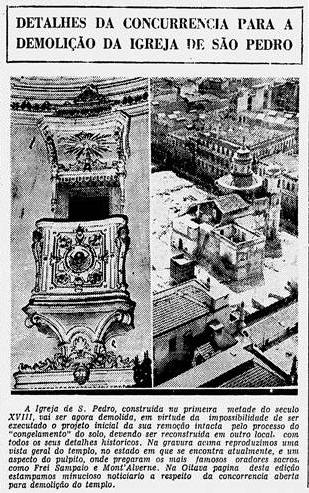

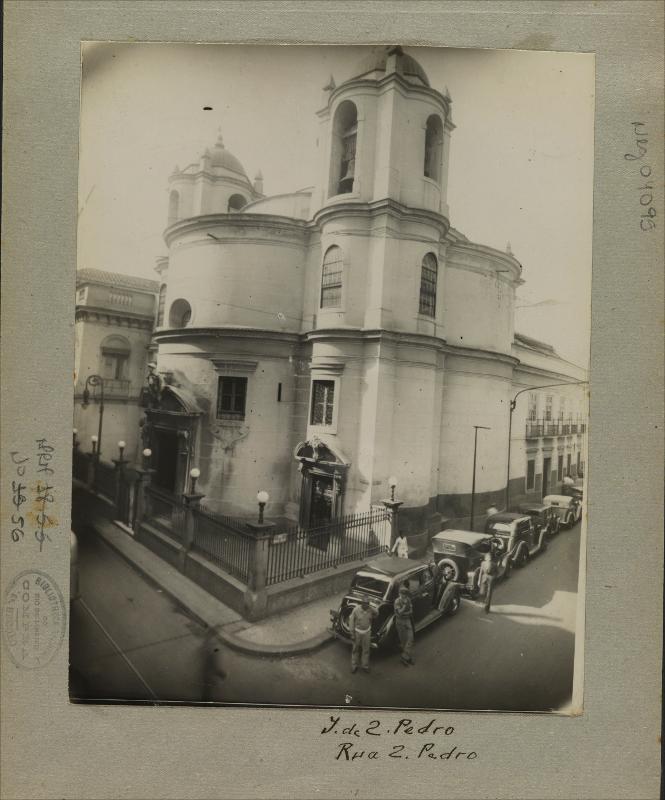

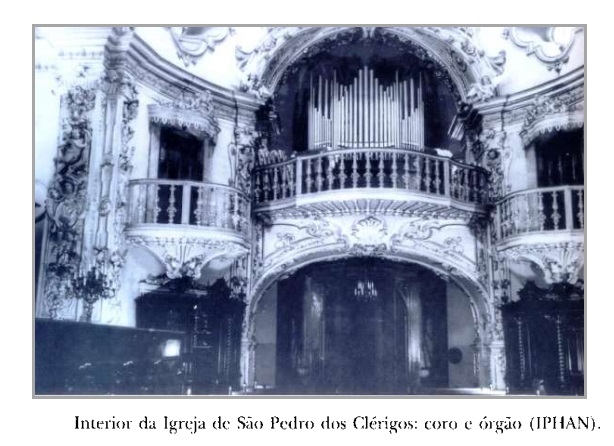

Série O Rio de Janeiro desaparecido XVII – Igreja São Pedro dos Clérigos, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 18 de março de 2022.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XVIII – A Praça Onze, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 20 de abril de 2022.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XIX – A Igrejinha de Copacabana, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 23 de junho de 2022.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XX – O Pavilhão dos Estados, futuro prédio do Ministério da Agricultura, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 26 de julho de 2022.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXI – O Chafariz do Largo da Carioca, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 19 de setembro de 2022.

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXII – A Cadeia Velha que deu lugar ao Palácio Tiradentes, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicado na Brasiliana Fotográfica em 11 de abril de 2023

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXIII e Avenidas e ruas do Brasil XVII - A Praia e a Rua do Russel, na Glória, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 15 de maio de 2023

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXIV – O luxuoso Palace Hotel, na Avenida Rio Branco, uma referência da vanguarda artística no Rio de Janeiro, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 4 de julho de 2023

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXV – O Theatro Phenix, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 5 de setembro de 2023

Série O Rio de Janeiro desaparecido XXVI – Conclusão do arrasamento do Morro do Castelo por Augusto Malta, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, editora e pesquisadora do portal, publicada em 14 de dezembro de 2023