No artigo Pixel sobre tela. Tecnologias da memória e preservação digital do patrimônio histórico e cultural, a historiadora da arte Carolina Matos elogia iniciativas como o Portal Brasiliana Fotográfica, que conecta acervos de fotografia analógica com o público através da Internet e faz uma análise sobre a coleção e a conservação do patrimônio histórico e cultural, destacando que a comunicação do passado através de sua exposição é, sem dúvida, o maior legado que podemos deixar para as gerações futuras.

Pixel sobre tela. Tecnologias da memória e preservação digital do patrimônio histórico e cultural

Carolina Matos*

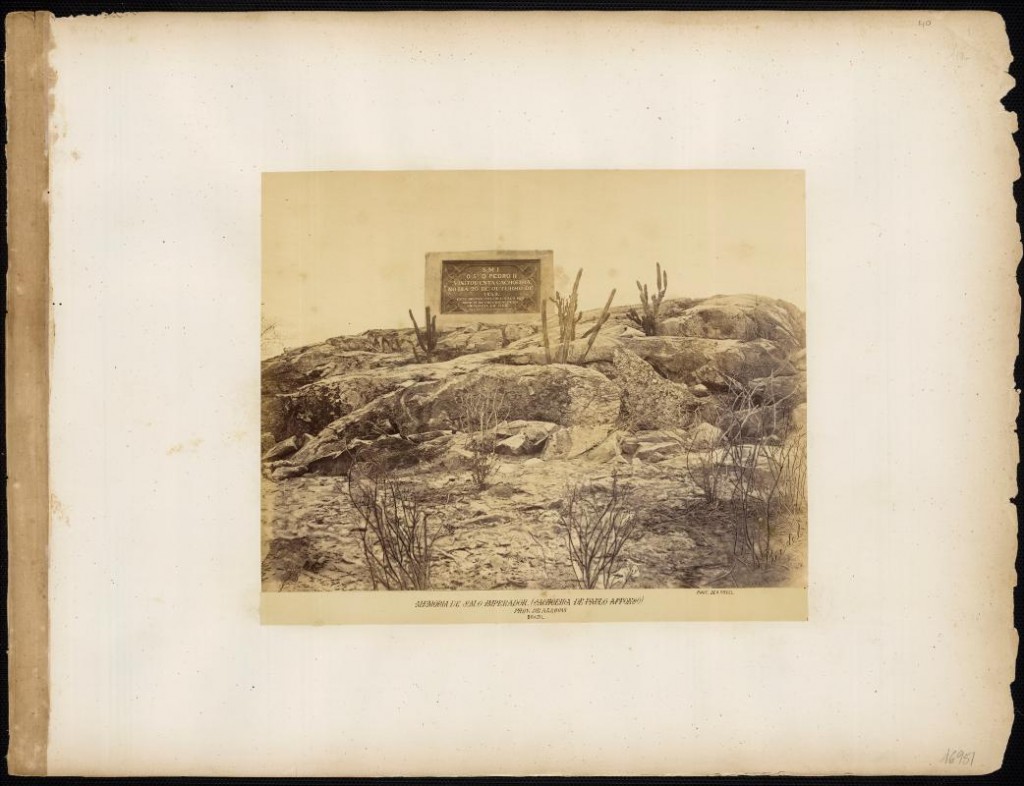

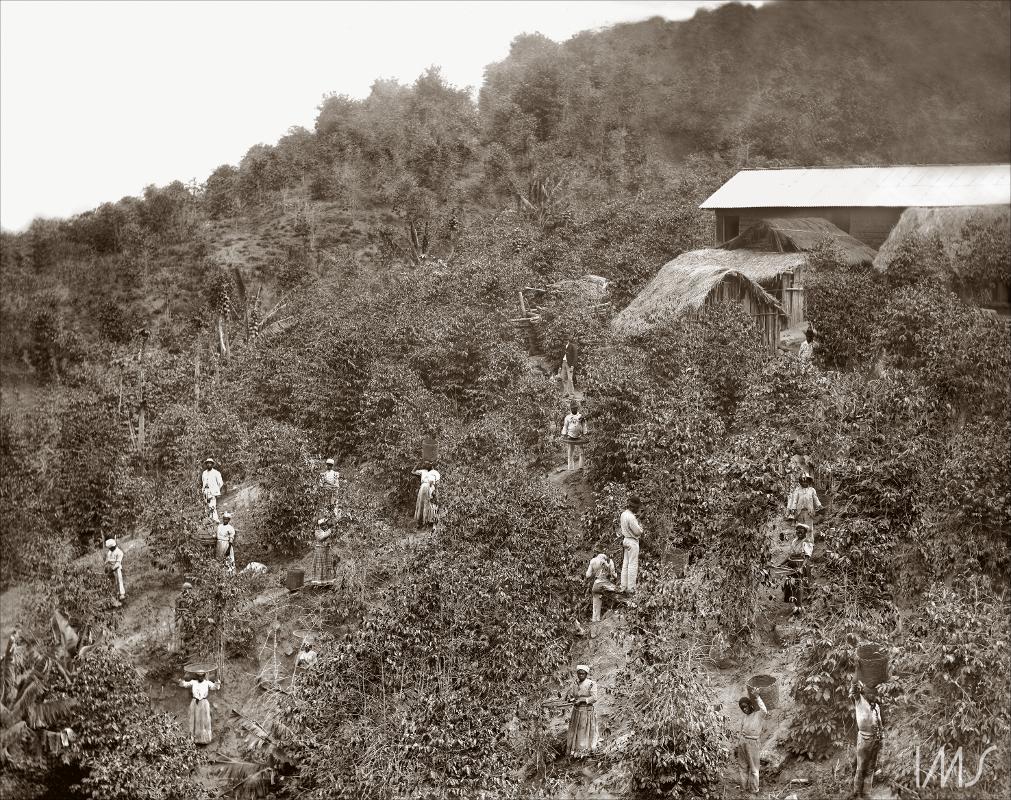

Até o final do século XX, as tecnologias de memória limitavam-se ao uso de mídias analógicas como suporte para a transmissão de tempos passados, como arquivos, escrita, fotografia e, posteriormente, o cinema. Independentemente dos métodos tradicionais de coleção e conservação do patrimônio histórico e cultural, a comunicação do passado através de sua exposição é, sem dúvida, o maior legado que podemos deixar para as gerações futuras.

Com a chegada do novo milênio e a crescente presença do formato digital na esfera cultural, a gestão da memória passou a contar com a administração de arquivos informáticos e bancos de dados numéricos, em detrimento da usual manipulação de objetos físicos. Nos museus e instituições culturais da atualidade, o rápido desenvolvimento de uma diversidade de tecnologias destinadas a mediar o contato do espectador contemporâneo com as coleções provoca uma reconfiguração contundente nos modos usuais de representação.

Manifestar nosso passado por meio de imagens digitais gera um cruzamento, nunca antes imaginado, entre as disciplinas da História e da Museologia, para citar apenas duas das mais importantes esferas que envolvem a memória cultural, com a Comunicação. O novo modelo de acesso e exposição digital aproxima o público através da linguagem ágil das redes de computadores e da acessibilidade proporcionada no simples gesto de um clique.

A partir do pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger à respeito da obra de arte(1), sabemos que os próprios gregos, “que entendiam algo das obras de arte,” usavam a palavra “techné” para se referir à arte, e denominavam o artesão e o artista com a mesmo nome: “technités”. Pois bem, a origem da palavra tecnologia, na sua forma grega, implicava igualmente um modo de conhecer, um modo de conceber o mundo. Mais atual, impossível.

No século XXI, é inegável admitir que a imagem digital é onipresente e que os conteúdos visuais são consumidos pelo público no espaço virtual como um ato cotidiano. Nesse ambiente digital, os objetos nada mais são do que uma abstração conceitual e geram um tipo de percepção semelhante àquela alcançada no confronto com o objeto real, produzindo a possibilidade de contemplação e reflexão sobre o conteúdo que transcende sua materialidade.

Especificamente, podemos pensar na utilização das telas digitais táteis, marcadamente as de telefones celulares, como meio intermediário entre a experiência do sujeito em seu encontro com a obra de arte no novo milênio. A tecnologia integra de forma essencial tanto o fazer quanto o ver nessa relação entre pessoas e obras, e a utilização da mesma ocasiona consequências inéditas para alguns processos intrínsecos ao espectador, como a contemplação.

Nesse sentido, a discussão sobre o conceito de aura da obra de arte se faz necessária, dada a importante mudança nos parâmetros de autenticidade na era digital. Walter Benjamin e seu pensamento de vanguarda sobre a reprodutibilidade técnica das imagens é um referencial teórico essencial(2). Por meio da tela digital, a imagem transcende a materialidade e novos conceitos para a história da arte são apresentados, como a aura da informação. Quanto mais acessível e compartilhada uma imagem, maior seu valor de culto na sociedade do espetáculo.

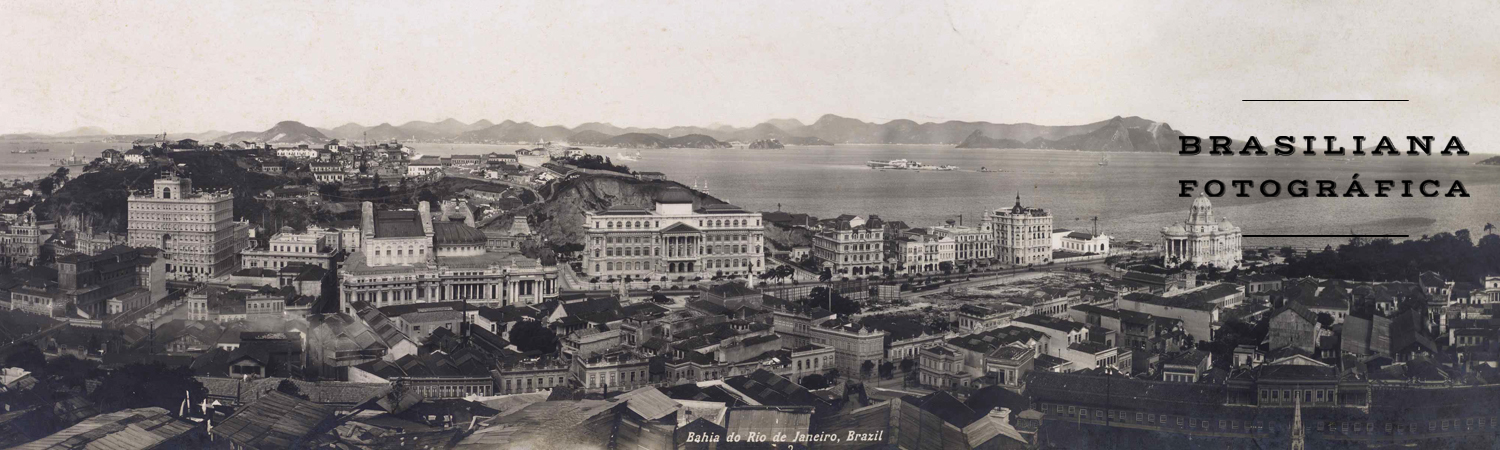

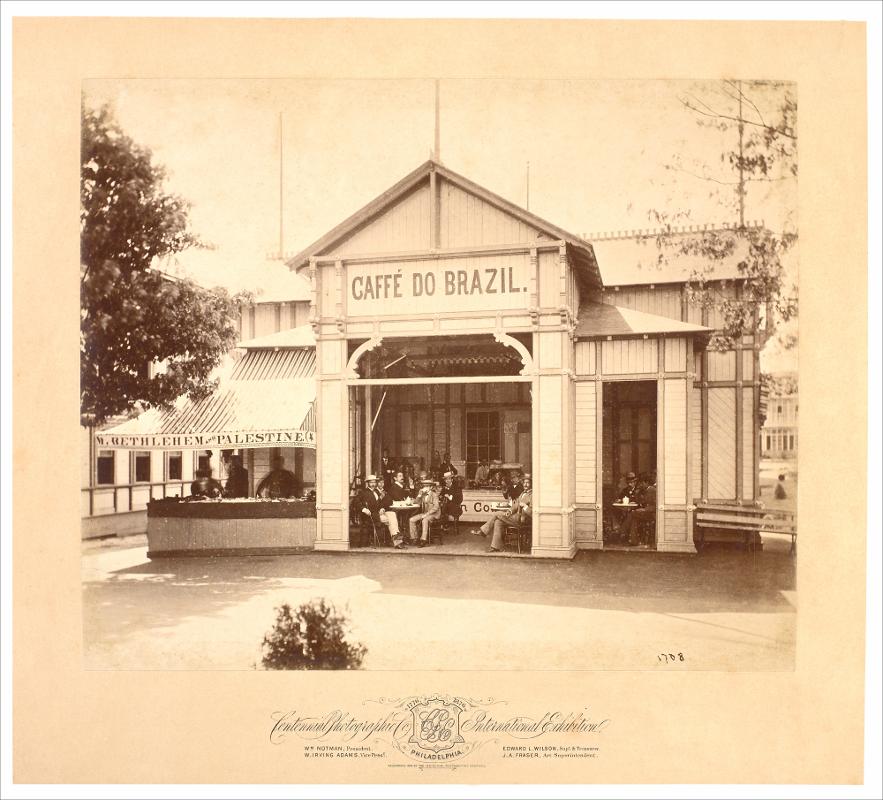

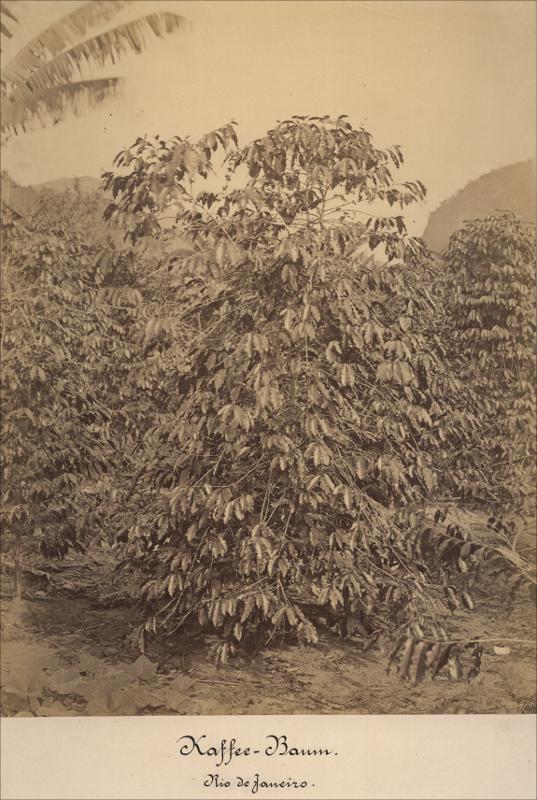

Já dizia o francês André Malraux, em seu ensaio sobre o Museu Imaginário (3), que a história da arte é a história do que é fotografável. A reprodução digital pode levar a fotografia a situações que ela jamais alcançaria na materialidade do papel. Iniciativas como o Portal Brasiliana Fotográfica, que conecta acervos de fotografia analógica com o público através da Internet, são a chave para alcançar a finalidade social que os museus sempre almejaram ao longo de sua história. Atualmente, as instituições culturais que estabelecem conexões múltiplas com diferentes públicos são aquelas que podem alcançar o maior impacto social e a presença digital é essencial para atingir esse objetivo em um mundo cada vez mais virtual, conectado e online.

Através da viagem pelo portal que alberga este artigo, o passado pode sair ao encontro do destinatário e a reflexão, que antes era fruto apenas da memória individual, agora pode ser conectada no mesmo espaço, ainda que virtual. À moda do “Atlas Mnemosyne”(4), obra inacabada do historiador de arte alemão Aby Warburg produzida na década de 1920, visitantes de iniciativas virtuais como esta podem articular a correspondência de uma infinidade de imagens através da abordagem de um espaço visual dinâmico, aberto e infinito.

Na busca pela disponibilidade infinita do passado, hoje observamos uma metamorfose no paradigma memorial por meio da ampliação das possibilidades de interação com o patrimônio histórico e artístico mundial. Como definiria o intelectual alemão Hans Ulrich Gumbrecht(5), em nosso presente muito eletrônico, não há nada do passado que tenhamos que deixar para trás, ou qualquer coisa do futuro que não possa se tornar presente por antecipação simulada.

Finalmente, toda memória depende, previamente, do esquecimento. Para que exista a memória, é necessário perceber o passado como um tempo diferente, como um antecedente do tempo atual. Culturalmente, a leitura de fotografias do passado permite o reconhecimento das diferentes personalidades individuais, políticas e culturais. Com essa memória do passado, sujeitos e sociedades podem construir sua identidade e também projetar uma visão de futuro.

(1) HEIDEGGER, Martin. A Origem da obra de arte. Trad. de Maria da Conceição Costa. Lisboa, Edições 70, 1999.

(2) BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Trad. de Gabriel Valladão Silva. SãoPaulo, L&PM, 2014.

(3) MALRAUX, Andre. O Museu Imaginário. Trad. de Isabel Saint-Aubyn. Lisboa, Edições 70, 2011.

(4) WARBURG, Aby. Atlas Mynemosyne. Trad. De Joaquín Chamorro Mielke. Madrid, Ediciones Akal S.A, 2010.

(5) GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de Presença: o que o sentido não consegue transmitir. Trad. de Ana Isabel

Soares. Rio de Janeiro, Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2010.

* Carolina Matos é Historiadora da Arte e Coordenadora do Abre-te Código, primeiro Hackathon de dados culturais abertos do Brasil. Atua no mercado editorial como fotógrafa e editora de imagens. Está concluindo Doutorado em História da Arte pela Universidad Complutense de Madrid, com tese sobre a imagem digital no campo cultural.