A Brasiliana Fotográfica publica o 2º artigo da Série 1922 – Hoje, há 100 anos, A Semana de Arte Moderna, com fotografias de Mário de Andrade (1893 – 1945) e Oswald de Andrade (1890 – 1954), cujas participações foram fundamentais no evento, realizado no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. Hoje, o primeiro dos três Grandes Festivais realizados durante o evento completa 100 anos.

Mário e Oswald se conheceram, na década de 1910. Na história do Modernismo brasileiro a versão dominante é que eles se encontraram pela primeira vez, em 1917, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, mas há indícios de que eles haviam se conhecido anos antes. Foram amigos até 1929 (1).

“Enquanto Oswald de Andrade era o devasso, o piadista, Mário era o “scholar”, o erudito, o monumento moral, imagem que incomodava o próprio escritor: “Me vejo convertido a erudito respeitável e, o que é pior, respeitado. Isso me queima de vergonha”, escreveu em 1942 ao jornalista e crítico Moacir Werneck de Castro”.

José Geraldo Couto e Mario Cesar Carvalho

Folha de São Paulo, 26/09/1993

O leitor poderá ler, além de um pouco sobre a densa história da Semana, que na comemoração de seu centenário tem suscitado reinterpretações, brevíssimos perfis dos escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade e dos fotógrafos autores das imagens de ambos publicadas neste artigo: Benedito Junqueira Duarte (1910 – 1995), Jorge de Castro (19? -?) e Kasys Vosylius (1895 – 19?). As fotos pertencem à Fundação Biblioteca Nacional, uma das instituições fundadoras da Brasiliana Fotográfica.

Acessando o link para as fotografias de Mário de Andrade e de Oswald de Andrade disponíveis na Brasiliana Fotográfica, o leitor poderá magnificar as imagens e verificar todos os dados referentes a elas.

A Semana de Arte Moderna de 1922, que contou com uma exposição de arquitetura, escultura e pintura, além de três festivais lítero-musicais (2), é considerado um marco no lançamento do Modernismo no Brasil. O escritor Graça Aranha (1868 – 1931) fez a conferência inaugural do evento, intitulada A emoção estética na arte moderna.

Figuras de destaque da Semana foram os artistas plásticos Anita Malfatti (1889 – 1964), Di Cavalcanti (1897 – 1976), Vicente do Rego Monteiro (1899 – 1970) e Zina Aita (1900 – 1967); os poetas Guilherme de Almeida (1890 – 1969), Menotti del Picchia (1892 – 1988) e Ronald de Carvalho (1893 – 1935); os escultores Victor Brecheret (1894 – 1955) e Wilhelm Haarberg (1891 – 1986); os arquitetos Antonio Moya (1891 – 1949) e Georg Przirembel (1885 – 1956); a dançarina Yvonne Daumerie (19? -1977) e os músicos Ernani Braga (1888 – 1948), Guiomar Novaes (1895 – 1979), Lucilia Villa-Lobos (1886 – 1966), Paulina d´Ambrosio (1892 – 1976) e Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959), dentre outros (Correio Paulistano, 29 de janeiro, quinta coluna; 2 de fevereiro, penúltima coluna; 7 de fevereiro, sexta coluna; 9 de fevereiro, quinta coluna, resposta à crítica de José Maria Bello; 11 de fevereiro, penúltima coluna; 13 de fevereiro, última coluna; 15 de fevereiro, quinta coluna, comentário de Guiomar Novaes sobre a apresentação musical do dia 13; 15 de fevereiro, quinta coluna; 16 de fevereiro, sexta coluna; 18 de fevereiro, quarta coluna; de 1922; A Gazeta (SP), 3 de fevereiro, quinta coluna; A Vida Moderna (SP), 23 de fevereiro de 1922; America Brasileira: Resenha da Activida Nacional, março de 1922; Careta, 1º de abril de 1922).

“Com o triunfo de ontem, terminou a gloriosa Semana de Arte Moderna. Que ficou dela? De pé – germinando – a grande ideia. Dos vencidos, alguns latidos de cães e cacarejos de galinhas…”

Helios, pseudônimo de Menotti del Picchia

Correio Paulistano, 18 de fevereiro de 1922

Abaixo, um registro do Teatro Municipal de São Paulo, palco da Semana de 22, realizado pelo fotógrafo suíço Guilherme Gaensly (1843 – 1928).

Dias após o término da Semana, em 17 de fevereiro, foi publicada uma carta de Menotti del Picchia ao crítico Oscar Guanabarino (1851 – 1937) que, no Jornal do Commercio do dia anterior, havia feito comentários negativos sobre a Semana (Jornal do Commercio, 22 de fevereiro de 1922 – praticamente ilegível; Correio Paulistano, 23 de fevereiro de 1922). O mesmo Guanabarino publicou, no periódico Vida Moderna, de 3 de março de 1922, uma Chronica…carnavalesca, citando vários participantes da Semana.

Cerca de cinco anos antes, uma outra crítica, intitulada A propósito da exposição Malfatti (3), escrita por Monteiro Lobato (1882 – 1948) e veiculada pelo O Estado de São Paulo, em 20 de dezembro de 1917, causou divergências e foi uma espécie de estopim da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele elogiava o talento da pintora e lamentava sua opção pela arte moderna. A partir da crítica de Lobato, pintores como Tarsila do Amaral (1886 – 1973) e Pedro Alexandrino Borges (1856 – 1942) e o escritor Oswald de Andrade, dentre outros, se aproximaram de Malfatti e se juntaram a críticos, como Mário de Andrade, e alavancaram o movimento modernista em Sâo Paulo.

A icônica Exposição de Pintura Moderna, de Anita Malfatti, aconteceu na rua Líbero Badaró, 111 (atual número 338), em um salão térreo cedido pelo conde Antônio de Toledo Lara, em São Paulo, e foi inaugurada em 12 de dezembro de 1917 e encerrada em 11 de janeiro de 1918, dia em que foi publicada uma crítica de Oswald de Andrade, no Jornal do Commercio, elogiando a mostra. Foram exibidas obras que se tornaram importantes na história da arte moderna brasileira como A Estudante Russa, O Japonês, Tropical e O Homem Amarelo. Este último foi comprado posteriormente por Mário de Andrade. Em uma de suas visitas à exposição, que foi um sucesso de público e visitada por diversos artistas e personalidades importantes da vida paulistana, Mário presenteou Anita com um soneto sobre o quadro. Além de 53 obras de Mafaltti, foram apresentados trabalhos de artistas internacionais como Floyd O’Neale, Sara Friedman e Abraham S. Baylinson (1882−1950) (O Estado de São Paulo, 23 e 25 de dezembro de 1917; 27 de janeiro de 2019).

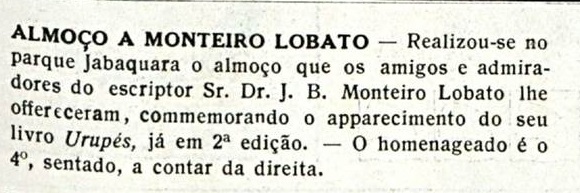

Curiosamente, não foi encontrada, até hoje, nenhuma fotografia da Semana de Arte Moderna. Até pouco tempo, acreditava-se que o registro fotográfico abaixo fosse o único do evento, mas descobriu-se que, na verdade, foi produzido durante um almoço em homenagem o exportador de café Paulo da Silva Prado (1869 – 1943) nos salões do Hotel Terminus, que ficava à rua Brigadeiro Tobias, esquina com Washington Luís, em São Paulo, ocorrido possivelmente em 12 ou 19 de março de 1924 (Folha de São Paulo, 13 de outubro de 2019).

Brevíssimos perfis de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade e dos fotógrafos autores de suas imagens disponíveis neste artigo

Mário de Andrade (1893 – 1945)

…Mário, o aluvião de ouro rolando pela barranca.

Rachel de Queiroz, em O Jornal, 1º de março de 1970

“Estamos célebres! Enfim! Nossos livros serão comprados ! Ganharemos dinheiro! Seremos lidíssimos! Insultadíssimos! Celebérrimos! Teremos nossos nomes eternizados nos jornais e na História da Arte Brasileira.”

Trecho de uma carta de Mário de Andrade para Helios, pseudônimo de Menotti del Picchia (1892 – 1988),

Coluna “Chronica Social” do Correio Paulistano, 23 de fevereiro de 1922

O poeta, ficcionista, ensaísta e musicista paulistano Mário Raul de Morais Andrade nasceu em 9 de outubro de 1893. Caracterizou-se pelo inconformismo e inquietação intelectual, pelo brilhantismo, pela autenticidade e ecletismo, tendo sido uma figura decisiva no cenário cultural brasileiro. Segundo Tristão de Athayde (1893 – 1983), ele haveria de marcar uma curva na história de nossas letras. E marcou (Excelsior, abril de 1928).

Foi também fotógrafo e era um grande apreciador da arte fotográfica:

“Ora, a fotografia é antes de mais nada um fato de luz; e apanha, a bem dizer, campos ilimitados. Se é certo que também pelo processo fotográfico podemos inventar livremente, provocando manifestações de luz de nossa arbitrária invenção, creio que ninguém negará ser destino essencial da fotografia, ser a sua fecundidade, ser a sua mensagem infatigável, registrar a realidade enquanto luz”.

Crônica O homem que se achou,

primeira quinzena de 1940

Em 1923, passou a fotar com a sua “Codaque” autographic.

“Seu interesse pela fotografia foi se consolidando a partir de leituras de revistas alemãs e da observação da obra de Moholy-Nagy. O foto-olho do poeta se concentrou na composição – valori plastici (valores plásticos) – e no aproveitamento dos parcos recursos técnicos disponíveis numa câmera para amadores. Ao “fotar” preocupava-se em anotar indicações técnicas – “diaf. 3 – sol 1 das 12 e 30”. O diafragma corresponde à intensidade da luz exterior. Na viagem ao Norte/Nordeste, de maio a agosto de 1927, experimentou com sucesso seu novo perfil de fotógrafo do Turista aprendiz. Nas legendas das belas fotos que produziu, convocava o poeta: “Roupas freudianas”, “Veneza em Santarém”, “A Venus do milho””.

Casa Mário de Andrade

Na literatura, estreou, em 1917, com o livro Há uma gota de sangue em cada poema, que assinou com o pseudômino de Mario Sobral (Revista Americana, outubro de 1917). Nessa época, conheceu o escritor Oswald de Andrade. Trabalhou na revista paulista Papel e Tinta, fundada por Menotti del Picchia e Oswald, em 1920. Um ano depois, escreveu para o Jornal do Commercio a série Mestres do Passado, criticando o parnasianismo, publicadas em 2, 12, 15, 16, 20, 23 de agosto e 1º de setembro de 1921.

Ele e Oswald foram importantes participantes da Semana de Arte Moderna de 1922, mesmo ano em que Mário publicou Paulicéia Desvairada (1922), que introduziu, na poesia brasileira, temas e técnicas modernistas. Formou com as artistas plásticas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e com os escritores Menotti del Picchia e Oswald de Andrade, o Grupo dos Cinco. Lecionava História da Música e Estética no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Colaborou com a revista Klaxon, divulgadora do Modernismo no Brasil, que foi publicada entre 15 de maio de 1922 e janeiro de 1923.

Ao longo da década de 20, fez várias viagens pelo país estudando e fotografando a cultura e o folclore. Na Semana Santa de 1924, integrou com Olívia Guedes Penteado (1872 – 1934), Tarsila do Amaral, René Thiollier (1882 – 1968), o filho de Oswald, Nonê (1914 – 1972); e o próprio Oswald a comitiva que acompanhou o poeta francês Blaise Cendrars (1887 – 1961) a Minas Gerais. A partir de 1928, começou a publicar no Diário Nacional, um diário de viagem, O turista aprendiz (Diário Nacional, 22 de janeiro de 1928).

Foi o primeiro diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, criado, em 1935, na gestão do prefeito Fábio da Silva Prado (1887 – 1963), idealizado por ele e por Paulo Junqueira Duarte (1889 – 1984), irmão de Benedito Junqueira Duarte (1910 – 1995), autor da fotografia abaixo.

Criou os primeiros parques infantis e concebeu a discoteca pública de São Paulo, atual Discoteca Oneyda Alvarenga.

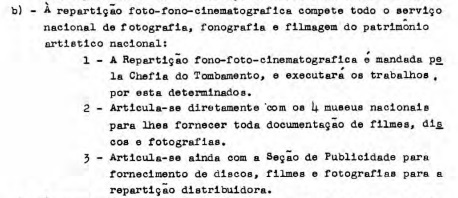

Em março de 1936, foi o autor do Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Mário de Andrade, 2002, página 272), que enviou para o então ministro da Educação, Gustavo Capanema (1900 – 1985). Mário reconhecia ali a importância da fotografia na sugestão do tombamento de um bem, propondo a criação de uma repartição que seria responsável por todo o serviço nacional de fotografia, fonografia e filmagem do patrimônio artístico nacional sob as orientações da Chefia do Tombamento.

Em abril de 1936, Mário instituiu o Curso de Etnografia patrocinado pelo Departamento de Cultura, com a finalidade de iniciar folcloristas nos trabalhos de campo. Durou seis meses e foi ministrado pela etnóloga francesa Dinah Dreyfuss Lévi-Strauss (1911 – 1999), então casada com o antropólogo francês Claude Levi-Strauss (1908 – 2009), que estava lecionando na Faculdade de Letras, Ciências e Artes da Universidade de São Paulo. Em 5 de setembro de 1936, Mário tomou posse como membro da Academia Paulista de Letras, na cadeira nº 3.

Em 1937, criou a Sociedade de Etnografia e Folclore, extinta em 1939, tornando-se seu primeiro presidente. Dinah Dreyfuss Lévi-Strauss ocupou o cargo de 1ª secretária. Poucos meses depois, Mário promoveu no Teatro Municipal de São Paulo, entre 7 e 14 de julho de 1937, o Congresso da Língua Nacional Cantada, conferência sobre folclore e música folclórica, com representantes de diversos estados brasileiros (Correio de S. Paulo, 30 de junho de 1937).

“Foi o primeiro congresso musical num país em que a música já alcançou esplêndida qualidade e tem numerosíssimos cultores. Desconfio mesmo que foi o primeiro da América do Sul”.

Mário de Andrade na crônica Congresso de Língua Nacional Cantada, de setembro de 1937

Em 1938, após seu afastamento da função de diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Mário foi para o Rio de Janeiro, onde morou iniciamente na rua Santo Amaro, nº 5, na Glória e, depois, em Santa Teresa. Dirigiu o Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal (UDF) e ocupou a cátedra de Filosofia da Arte e História. Em sua aula inaugural, proferiu a palestra O Artista e o Artesão, publicada em Baile das Quatro Artes, em 1943. A UDF, idealizada e criada, em 1935, por Anísio Teixeira (1900 – 1971), então secretário de Educação do Rio de Janeiro, foi fechada em 1939 por não atender os propósitos do governo federal, e incorporada à Universidade do Brasil. Tinha uma proposta inovadora: não possuia as tradicionais faculdades de Direito, Engenharia e Medicina e possuia uma Faculdade de Magistério, que pioneiramente dotou o magistério de formação específica de nível superior.

Mário voltou para São Paulo, em 1941, e, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), futuro Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), viajou por todo o estado. No ano seguinte, junto a outros intelectuais contrários ao regime ditatorial do Estado Novo, fundou a Sociedade de Escritores Brasileiros, que passou a chamar-se, em 1943, Associação Brasileira de Escritores (Gazeta de Notícias, 8 de março de 1942, terceira coluna; Correio Paulistano, 28 de fevereiro de 1943, penúltima coluna).

No vigésimo aniversário da Semana de Arte Moderna, por solicitação do escritor Edgard Cavalheiro (1911 – 1958), escreveu um texto que originou a célebre conferência, O Movimento Modernista, proferida no auditório da Biblioteca do Itamaraty, em 30 de abril de 1942 (O Jornal, 24 de abril de 1942, terceira coluna).

“Embora se integrassem nele figuras e grupos preocupados de construir, o espírito modernista que avassalou o Brasil, que deu o sentido histórico da Inteligência nacional desse período, foi destruidor. Mas essa destruição não apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza esta realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver a fusão de três princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética; a atualização da inteligência artística brasileira; e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disso representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental, imposta pelo movimento, foi a conjugação dessas três normas num todo orgânico da consciência coletiva”.

Trecho do discurso O Movimento Modernista

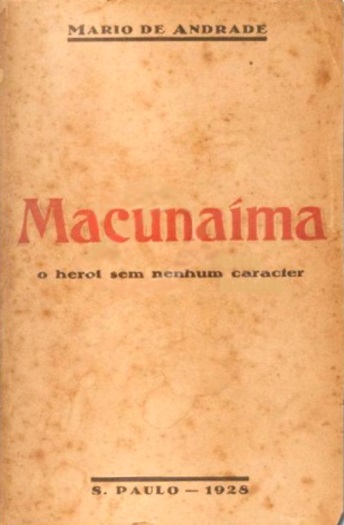

Algumas de suas obras de destaque foram A escrava que não é Isaura (1925), O Losângo Cáqui (1926), Amar, verbo intransitivo (1927), Ensaio sobra a música brasileira (1928), Macunaíma (1928), Compêndio de História da Música (1929), Música, doce música (1934), Contos de Belazarte (1934) e Lira Paulistana (1945), seu último livro de poemas, e Contos Novos (1947).

Foi crítico de arte em vários jornais e revistas. Faleceu em 25 de fevereiro de 1945, em São Paulo (Correio Paulistano, 27 de maio de 1945).

Uma curiosidade: Pixinguinha (1897 – 1973), personagem do primeiro artigo da Série 1922: Há 100 anos, hoje, sobre a turnê dos Batutas a Paris, encontrou-se com Mário de Andrade, durante a temporada da peça Tudo preto, em São Paulo, entre outubro e novembro de 1926, encenada pela Companhia Negra de Revistas. Mário estava pesquisando para o livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, publicado em 1928, e foi apresentado por Lamartine Babo (1904 – 1963) a Pixinguinha, que colaborou contando a ele sobre o ambiente da casa de Tia Ciata (1854 – 1924), na Pequena África, no Rio de Janeiro, onde havia festas com candomblé e música variada que integravam o repertório de seus frequentadores, dentre eles o próprio Pixinguinha, João da Baiana (1887 – 1974), Donga (1890 – 1974) e Sinhô (188 – 1930). As informações foram usadas por Mário em um dos capítulos do livro, o de número 7, intitulado Macumba, de Macunaíma. O personagem Olelê Rui Barbosa foi inspirado em Pixinguinha:

“Então a macumba principiou de deveras se fazendo um sairê para saudar os santos. E era assim: Na ponta vinha o Ogã tocador de atabaque que, um negrão filho de Ogum, bexiguento e fadista de profissão, se chamando Olelê Rui Barbosa”.

Nos 25 anos de morte de Mário, foi publicada a crônica Lembrança e saudade de Mário, da escritora Rachel de Queiroz (1910 – 2003), em O Jornal de 1º de março de 1970.

Benedito Junqueira Duarte (1910 – 1995) e Kasys Vosylius (1895 – 19?) são os autores das imagens de Mário de Andrade destacadas nesta publicação da Brasiliana Fotográfica.

Pequeno perfil do fotógrafo Benedito Junqueira Duarte (1910 – 1995), pseudônimo Vamp

“…não fosse o Mario eu não teria conseguido fotografar o que fotografei; não fosse a dedicação e o amor com que realizei meu trabalho, alguns aspectos da cidade não teriam se conservado”.

Junqueira Duarte sobre Mário de Andrade, em depoimento de 1981 para o MIS-SP

Junqueira Duarte, conhecido como B. J. Duarte, um dos principais fotógrafos da história paulistana, foi iniciado na fotografia, aos 10 anos, em Paris, por um dos maiores fotógrafos que atuou no Brasil, seu tio-avô, o português José Ferreira Guimarães (1841 – 1924) que, em 1886, havia inaugurado um verdadeiro palácio da fotografia, a maior casa fotográfica brasileira do século XIX, na rua Gonçalves Dias, nº 2, esquina com a rua da Assembleia.

B. J. Duarte estudou em Paris no Estúdio Reutlinger, um dos mais conceituados de toda a Europa, graças a seu parentesco com Guimarães. Eram os Anos Loucos, do pós-guerra, e a cena cultural parisiense era trepidante. Como disse o escritor norte-americano Ernest Hemingway (1899 – 1961), Paris é uma festa. No Reutlinger, circulavam personalidades como as atrizes Sarah Bernhardt (1844 – 1923) e Gabrielle Réjane (1856 – 1920), que estiveram no Brasil e se apresentaram no Teatro Lírico; cineastas como Jean Renoir (1894 – 1979) e Alberto Cavalcanti (1897 – 1982) e fotógrafos como Paul Nadar (1856 – 1939) e Man Ray (1890 – 1976). Foi nesse ambiente interessante e eclético que B.J. Duarte se formou.

Entre 1929 e 1933, já de volta a São Paulo, trabalhou como fotojornalista do órgão oficial do Partido Democrático, o jornal Diário Nacional, cujo redator-chefe era seu irmão, Paulo Duarte (1889 – 1984). Voltou a atuar como retratista e, devido a seu acesso à intelectualidade, fotografou, além de Mário de Andrade, os artistas plásticos Di Cavalcanti (1897 – 1976), Lasar Segall (1889 – 1957) e Tarsila do Amaral (1883 – 1973); a incentivadora do Modernismo, Olivia Guedes Penteado (1872 – 1934); e o jornalista Barão de Itararé (1895 – 1971), dentre outros. Em entrevista ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo, realizada em 14 de maio de 1981, comentou a respeito dessa produção:

“… tinha um arquivo com aproximadamente dez mil negativos, acondicionados em um caixa em minha casa no Jabaquara. Quando faleceu minha primeira esposa, por ocasião de uma viagem a Madri, minhas irmãs se ocuparam da mudança. Quando voltei perguntei sobre a caixa e como nada sabiam, voltei até a antiga casa e nada encontrei”.

Em 1935, ele e Theodor Preising (1883 – 1962) eram os fotógrafos da Revista S. Paulo, publicação mensal cujo projeto gráfico articulava imagem e texto de modo inovador. Entre seus redatores, Cassiano Ricardo (1895 – 1974) e Menotti Del Picchia (1892 – 1988) e, na direção de arte, Livio Abramo (1903 – 1992), responsável pelas fotomontagens a partir das imagens produzidas pelos fotógrafos.

Foi, também nesse ano, convidado por Mário de Andrade para trabalhar como chefe da Seção de Iconografia no recém criado Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, dirigido pelo escritor. Lá permaneceu até 1965, quando se aposentou. Realizou filmes sobre a cidade de São Paulo e organizou o arquivo fotográfico das obras realizadas na metrópole, tendo produzido mais de quatro mil fotografias. Realizou diversos filmes científicos, tendo documentado, em 26 de maio de 1968, o primeiro transplante de coração realizado na América Latina, pela equipe chefiada pelo dr. Zerbini (1912 – 1993), no Hospital das Clínicas de São Paulo. Foi um dos fundadores do Foto-cine Clube Bandeirante, em 28 de abril de 1939, tendo sido seu primeiro vice-presidente; e da Cinemateca Brasileira, instituição com maior acervo audiovisual/cinematográfico da América Latina. Foi um dos organizadores das primeiras edições do Salão Paulista de Fotografia e foi também crítico de cinema.

Segundo o crítico e curador de fotografia Rubens Fernandes Junior (1939-):

“Suas imagens da cidade de São Paulo em plena transformação, entre as décadas de 1930 e 1950, bem como seus retratos, são essenciais para a compreensão da fotografia moderna brasileira”.

Pequeno perfil do fotógrafo Kasys Vosylius (1895 – 19?)

“K. Vosylius, o artista que sabe por a alma nas visões que a sua máquina fotográfica fixa… é um artista que vive viajando pelo Brasil, enamorado de nossa natureza e descobrindo o que ela tem de mais bonito e imponente. É uma sensibilidade requintada e um técnico da fotografia de real merecimento”

Revista da Semana, 9 março de 1940

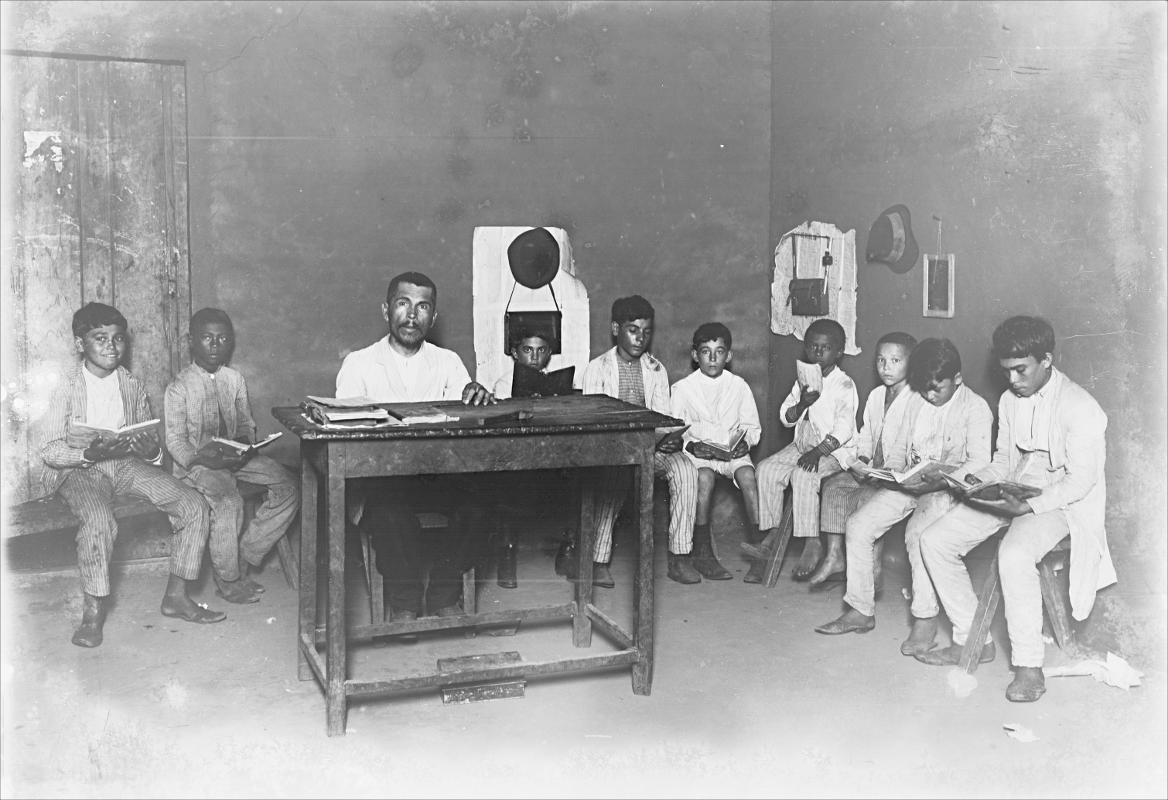

O fotógrafo lituano Kasys Vosylius, um dos fotógrafos presentes no arquivo do Instituto de Estudo Brasileiros da Universidade de São Paulo, nasceu na aldeia Old Sausbaliai, na região de Pilviškiai, em 1895. Mudou-se para Vilnius, onde trabalhou como gráfico e formou-se na Escola de Comércio. Em 1919, depois que os bolcheviques ocuparam a cidade, fugiu para Kaunas e se juntou ao exército lituano como voluntário. Em 1920, foi eleito para a Assembleia Constituinte e, seis anos depois, recebeu uma bolsa de estudos e ingressou na Escola de Fotografia de Berlim, graduando-se em 1929. Veio para o Brasil nos anos 30.

Ao longo das décadas de 30 e 40, foi, ao lado de profissionais como Edgar Cardoso Antunes, o alemão Erich Hess (1911 – 1995), Hans Peter Lange, Herman Kruse, os franceses Marcel Gautherot (1910 – 1996) e Pierre Verger (1902 – 1996), e Silvanísio Pinheiro, fotógrafo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado em 1937, futuro Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), cujo arquivo fotográfico foi coordenado por Rodrigo Melo Franco (1898–1969). Esses fotógrafos tiveram um papel fundamental nos trabalhos de inventariamento do patrimônio e na constituição do acervo da instituição, atividade mais importante do SPHAN em seus primeiros anos. No período em que trabalhou para o SPHAN, Vosylius participou do trabalho de tombamento de bens na Bahia, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, tendo também atuado em Alagoas, no Amapá, no Pará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Lembramos aqui que, em 1937, Mário de Andrade era o responsável, em São Paulo, pelo SPHAN.

A museóloga Lygia Martins Costa, em entrevista concedida, em 15 de outubro de 2013, a Eduardo Augusto Costa, autor de Uma trajetória do Arquivo Fotográfico do Iphan: mudanças discursivas entre os anos 1970 e 1980, elogiou bastante o trabalho de Vosylius:

“Como fotografia de estudo, não há ninguém que tenha feito como ele. Ele era o melhor! Absolutamente nítido! A gente via tudo! É, de longe, o melhor fotógrafo!

Após uma temporada na Bahia fotografando para o SPHAN, quando voltava ao Rio de Janeiro, foi roubado a bordo do navio Santarém, entre Vitória e Rio de Janeiro (Diário da Noite, 21 de dezembro de 1939, última coluna).

Especializado na arte de fotografar pinturas e esculturas, registrou dezenas de quadros no ateliê de Cândido Portinari (1903 – 1962), de quem se tornou amigo, deixando uma coleção de negativos fotográficos, composta de 719 chapas de vidro, descobertas na casa da viúva do pintor, a uruguaia Maria Victória Martinelli Portinari (1912 – 2006), em meados de 1989 (Jornal do Brasil, 26 de outubro de 1989).

Em novembro de 1939, registrou a visita do presidente Getulio Vargas (1882 – 1954) à exposição de Cândido Portinari (1903 – 1962), no Museu Nacional de Belas Artes e, em 1942, fotografou o pintor com seus irmãos.

Também, em 1942, Vosylius ganhou o segundo prêmio no 1º Salão Paulista de Arte Fotográfica, inaugurado em 3 de outubro, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, uma iniciativa do Foto-cine Clube Bandeirante, cujo um dos fundadores, que também integrava a comissão julgadora do concurso, foi, como já mencionado, Benedito Junqueira Duarte. Sua foto chamava-se Tempos idos. O primeiro prêmio foi conquistado por Hejos (Henrique Joseph), o 3º prêmio por Raul dos Santos Carvalho, do Rio de Janeiro; e o 4º e o 5º por Jorge Bittar e a Herman Binder, ambos de São Paulo, respectivamente (Correio Paulistano, 4 de outubro de 1942, quinta coluna). Anos depois, a capa do Boletim do Foto-cine Clube Bandeirante, junho de 1947, trazia uma fotografia de sua autoria.

Em 1943, na Associaçao Cristã dos Moços, no Rio de Janeiro, Vosylius expôs as fotografias Visão Nordestina e Ismailovitch, no 3º Salão Brasileiro de Fotografia, uma iniciativa do Foto Club Brasileiro (A Noite, 18 de janeiro de 1943, terceira coluna).

Segundo o American Annual of Photography, de 1944, era um dos quatro fotógrafos do Brasil que participavam de exposições em salões internacionais. Os outros eram Moacir Alves, Pedro Josué e Paulo Muniz. Esse fato foi mencionado pelo fotógrafo José Oiticica Filho (1906 – 1964), pai do artista plástico Hélio Oiticica (1937 – 1980), na inauguração da exposição de fotógrafos da Iugoslávia, na Associação Brasileira de Arte Fotográfica, em 14 de junho de 1952 (A Manhã, 29 de junho de 1952, terceira coluna).

No hall do Cassino Icaraí, Vosylius participou do Salão da Sociedade Fluminense de Fotografia (Beira-mar, janeiro de 1945).

Entre maio de 1946 e junho de 1947, era, ao lado de João Farkas (1924 – 2011), José Medeiros (1921 – 1990), Peter Scheier (1908 – 1979), dentre outros, responsável pelas fotografias da revista mensal Rio, dirigida por Roberto Marinho (1904 – 2003). No quadro de desenhistas da revista estavam Athos Bulcão (1918 – 2008), Di Cavalcanti (1897 – 1976), Enrico Bianco (1918 – 2013) e Fayga Ostrower (1920 – 2001); e, no de colaboradores, Adalgisa Nery (1905 – 1990), Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987), Guilherme de Almeida (1890 – 1969), Manuel Bandeira (1886 – 1968), Sérgio Milliet (1898 – 1966) e Vinícius de Morais (1913 – 1980). Henrique Pongetti (1898 – 1979) era seu redator-chefe (Rio, maio, agosto, novembro e dezembro de 1946; fevereiro, março, abril , maio e junho de 1947).

Em 1947, Rodrigo Melo Franco (1898–1969) solicitou que Vosylius pesquisasse e buscasse no Arquivo Militar, para o historiador da arte Robert Chester Smith (1912 – 1975), que estava no Brasil, o panorama/prospecto da cidade do Rio de Janeiro, encomendado pelo Conde de Bobadela, no século XVIII.

Ministrou um curso de fotografia na sede social do Foto cine Clube de Campinas (Diário da Noite (SP), 2 de maio de 1951, quinta coluna). Talvez em torno dessa época tenha ido morar na cidade. Emprestou reproduções fotógraficas de sua autoria de obras sobre a vida de Tiradentes expostas na Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Uma delas, do mural Tiradentes, de autoria de Portinari (O Estado de São Paulo, 24 de abril de 1954).

No Centro de Ciências, em Campinas, realização da Exposição Semana Mário de Andrade, de 6 a 13 de junho de 1960, com a exibição de fotos inéditas do escritor, de autoria e que estavam em poder de Vosylius, referido como amigo de Mário. Pela reportagem, ele ainda moraria em Campinas (Hífen, julho de 1960, segunda coluna). Não se sabe se ele saiu do Brasil ou se permaneceu no país até sua morte, ocorrida na década de 1960 ou depois.

Foi um dos fotógrafos cujos registros foram exibidos na exposição Tesouros do Patrimônio, no Paço Imperial, sob a supervisão geral de Lúcia Meira Lima (Tribuna da Imprensa, 13 de dezembro de 1994). No livro São João del-Rei, de Maria da Graça Soto Queiroz, do Programa Monumenta do IPHAN, lançado em 2010, há imagens produzidas por ele da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Ao longo de seus anos no Brasil, fotografias de sua autoria foram publicadas em diversos periódicos:

1 – A Noite, 20 de junho de 1941 – foto de uma piaçaveira em uma reportagem sobre o Instituto Central de Fomento econômico na Bahia.

2 – Bahia, tradicional e moderna, de julho de 1939 – fotos do Museu do Estado da Bahia, de um quadro de Alberto Valença e da cidade de Nazaré.

3- O Campo – agosto, outubro, novembro de 1939; janeiro e março de 1940 -fotos de côcos, de um coqueiral, da indústria de cera, de uma broca de coqueiro e dos produtos dos coqueiros.

4 – Chácaras e Quintais – 15 de abril e 15 de agosto de 1939; 15 de outubro de 1940; e 15 de setembro de 1942 – fotos de vegetação baiana

5 – Gazeta Esportiva, 11 de setembro de 1956; e de 1º de dezembro de 1958 – fotos do esportista Dolor Barbosa e da comemoração do Dia da Pátria, em Campinas.

6 – Illustração Brasileira, março de 1940 e novembro de 1943 – foto de coqueiral na capa e do quadro Paisagem pernambucana, respectivamente.

7 – Revista da Semana, 13 de janeiro, 9 de março e 13 de abril de 1940 – fotos de capa.

8 – Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, janeiro de 1945 e 1997 – fotos de uma areal em Pernambuco e diversas outras na ediçao de 1997.

Oswald de Andrade (1890 – 1954)

Ele era uma força da natureza.

Antônio Cândido, crítico literário

“Só a ANTROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupy or not tupy, that is the question”.

Início do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade

Um dos maiores representantes do Modernismo no Brasil, o poeta, romancista, teatrólogo, ensaísta e jornalista paulistano José Oswald de Souza Andrade nasceu, em 11 de janeiro de 1890. Espírito inquieto e rebelde, foi amigo do poeta Guilherme de Almeida (1890 – 1969), do artista plástico Di Cavalcanti (1897 – 1976) e do escritor Mário de Andrade (1893 – 1945) – amizade rompida em 1929-, alguns de seus companheiros na Semana de Arte Moderna em 1922, evento no qual teve papel destacado. Além de ter sido um de seus organizadores, leu trechos de seu romance Os Condenados, sob as vaias do público. Os Condenados foi o primeiro volume da Trilogia do Exílio, o segundo e o terceiro foram A Estrela de Absinto (1927) e A Escada Vermelha (1934). Em 1975, foi adaptado para o cinema por Zelito Viana (1938-).

Oswald lançou mais tarde seus programas estéticos no Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) e no Manifesto Antropófago (1928). Deixou obras marcantes como O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo (1918), diário coletivo composto por ele e por amigos que frequentaram a garçonnière do escritor na rua Líbero Badaró, entre 1917 e 1918; Memórias Sentimentais de João Miramar (1924), Serafim Ponte Grande (1933), Marco Zero, a Revolução Melancólica (1943) e Chão (1945), além de peças como O Homem e o Cavalo (1934) e O Rei da Vela e A Morta, ambas de 1937. Trabalhou em vários jornais, dentre eles o Correio Paulistano, o Diário Popular e o Jornal do Commercio, tendo fundado o semanário O Pirralho, em 1911. Em 1920, com o poeta Menotti del Picchia (1892 – 1988), fundou o periódico Papel e Tinta; e, com Patricia Galvão, a Pagu (1910 – 1962), com quem era casado na época, o semanário O Homem do Povo, em 1931.

Foi um dos colaboradores da revista Klaxon, divulgadora do Modernismo no Brasil, que foi publicada entre 15 de maio de 1922 e janeiro de 1923; e da Revista da Antropofagia, que circulou entre maio de 1928 e agosto de 1929.

Viveu com a francesa Henriette Denise Boufflers (c. 1895 -19?), que havia conhecido em uma viagem à Europa, em 1912. Durante esse viagem, conheceu as ideias artísticas sugeridas pelo Manifesto Futurista do poeta italiano Marinetti (1876 – 1944). Com Henriette, que apelidou de Kamiá, teve, já no Brasil, seu primeiro filho, o futuro artista José Oswald Antônio de Andrade (1914 – 1972), conhecido como Nonê de Andrade. Separou-se de Kamiá em 1916. Em 1922, começou a namorar a artista plástica Tarsila do Amaral (1886 – 1973), com quem se casou em 30 de outubro de 1926, tendo como padrinhos o exportador de café Paulo da Silva Prado (1869 – 1943) e Olivia Guedes Penteado (1872 – 1934), grandes incentivadores do Modernismo no Brasil; Washington Luis (1869 – 1957), que tomou posse como presidente da República, cerca de 15 dias depois; e Carlota Inglez de Souza (Correio Paulistano, 31 de outubro de 1926, quinta coluna). Com Tarsila, Anita Malfatti (1889 – 1964), Mário de Andrade (1893 – 1945) e Menotti del Picchia (1892 – 1988), Oswald formou o Grupo dos Cinco, que agitou culturalmente São Paulo com reuniões, festas e conferências. Em 1928, Tarsila deu de presente a Oswald um quadro que tornou-se icônico: o Abaporu, que significa homem que come carne humana, o antropófago. Oswald, então, escreveu o Manifesto Antropófago e inaugurou o Movimento Antropofágico. O casal se separou em 1929.

Em 1930, Oswald passou a viver com a revolucionária escritora Patrícia Galvão (1910 – 1962), conhecida como Pagu. A união foi consolidada no Cemitério da Consolação, em São Paulo, diante do jazigo da família do escritor, em 5 de janeiro de 1930. Tiveram um filho, o futuro cineasta e escritor Rudá de Andrade (1930 – 2009), e viveram juntos até 1935. Oswald se casou pela última vez, em 1944, com Maria Antonieta D’Alkmin (? – 1969), com quem teve sua única filha, a pesquisadora e artista Antonieta Marília (1945-); e Paulo Marcos (1948 – 1968). Outras mulheres marcantes em sua vida foram as dançarinas Landa Kosbach, que mais tarde adotou o nome artístico Carmen Lydia (c. 1900 – 1992); e Isadora Duncan (1877 – 1927); Maria de Lourdes Castro (c. 1900 – 1919), chamada Deisi, a Miss Cyclone, com quem se casou in extremis dias antes da morte dela; e a poetisa e pintora Júlia Bárbara (1908 – 2005).

Publicou o primeiro volume das suas memórias, Um Homem sem Profissão: sob as ordens da mamãe, pouco antes de falecer, em 22 de outubro de 1954, em São Paulo (Revista da Semana, 23 de outubro e 13 de novembro de 1954). …no bocadinho que lhe coube de papel jornal, dois dias depois, ali estava Di Cavalcanti bradando na beira do túmulo do escritor, no cemitério da Consolação, que o “natural anarquismo” de Oswald ainda daria uma grande banana para os que o deixaram de lado (Folha de São Paulo, 22 de outubro de 2004).

Definia-se como um vira-latas do modernismo (Manchete, 19 de julho de 1975). Talvez por seu temperamento radical e seu gosto por zombarias – perdia um amigo mas não perdia a piada, dentre eles Mário de Andrade -, alguns de seus livros ficaram anos sem uma segunda edição: Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, só foi reeditado em 1964; e Serafim Ponte Grande, de 1933, apenas em 1971. Sua peça O Rei da Vela, de 1937, só foi encenada em 1967.

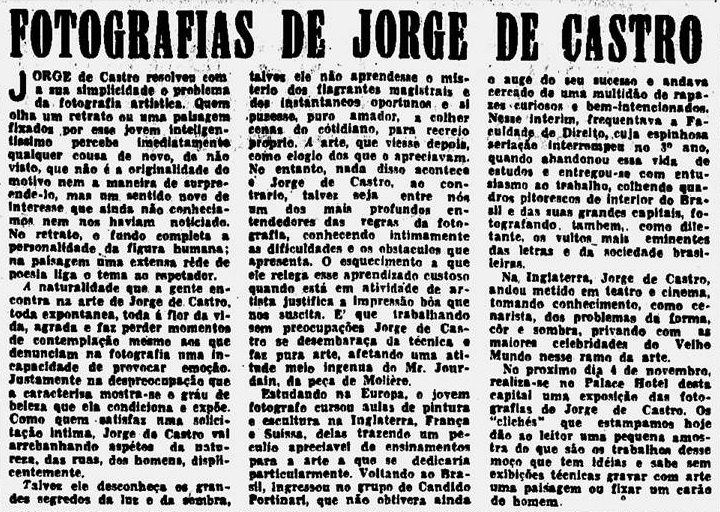

É de autoria de Jorge de Castro a fotografia de Oswald publicada neste artigo.

Pequeno perfil do fotógrafo Jorge de Castro (19? – ?)

“Fundamentalmente realista, amando as visões da vida, ele as interpreta, porém, captando o momento e o ângulo rico ou compondo o ambiente em que a realidade capitula diante da luz e se converte numa expressão sugestiva e bela”.

Mário de Andrade sobre Jorge de Castro na crônica O homem que se achou,

primeira quinzena de 1940

A imagem de Oswald de Andrade (1890 – 1954) exibida neste artigo foi produzida pelo fotógrafo Jorge de Castro, na década de 40. Muito bem relacionado e inserido na cena cultural e social carioca, no mesmo período, retratou diversas outras personalidades importantes como o político e escritor Afonso Arinos de Mello Franco (1905 – 1990), o escultor Bruno Giorgi (1905 – 1993), o dramaturgo Guilherme Figueiredo (1915 – 1997), os poetas Augusto Frederico Schmidt (1906 – 1965), Manuel Bandeira (1886 – 1968), Murilo Mendes (1901 – 1975), Olegário Mariano (1889 – 1958) e Raul Bopp (1898 – 1984); o paisagista e artista plástico Roberto Burle Marx (1909 – 1994), o músico Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) e os arquitetos e irmãos Marcelo (1908 – 1964), Milton (1914 – 1953) e Maurício Roberto (1921 – 1996).

Jorge de Castro estudou pintura na Europa e, na Inglaterra, andou metido em teatro e cinema. Ao retornar ao Brasil juntou-se ao grupo do pintor Cândido Portinari (1903 – 1962) e frequentou a Faculdade de Direito, que abandonou no terceiro ano, passando a se dedicar unicamente à fotografia. Registrou paisagens do interior e das capitais do Brasil, além de, como já mencionado, ter fotografado pessoas importantes da sociedade e do cenário cultural nacional.

Foi, durante o Estado Novo (1937 – 1946) – regime politico instaurado pelo presidente Getulio Vargas (1882 – 1954) -, um dos fotógrafos do Departamento de Imprensa e Propaganda, ao lado de profissionais como o engenheiro Epaminondas Vieira de Macedo, que também fotografou para o SPHAN; e do francês Jean Manzon (1915 – 1990), contratado pelo O Cruzeiro, em 1943, e responsável por um novo modelo de linguagem fotográfica na revista.

Em 1938, foi um dos fundadores do grupo teatral Os Independentes, que passou a dirigir, em 1940, ao lado da atriz Luisa Barros Leite, do ator Brutus Pedreira, do crítico e escritor Gustavo Dória (1910- 1979) e do artista plástico paraibano Tomás Santa Rosa (1909 – 1956). A companhia foi rebatizada de Os Comediantes e passou, em 1943, a ser dirigida pelo escritor Aníbal Machado (1894 – 1964), cunhado de Jorge de Castro (Sombra, outubro de 1946).

“Procurando na aparência dos objetos e dos seres o seu momento de transfiguração poética, o artista vai registrando, ora um ramo que o vento verga, ora a superfície rugada de um velho muro, ou a dura face de um homem”.

Tomás Santa Rosa sobre Jorge de Castro

Em 1939, Castro fez uma exposição de seus trabalhos no Palace Hotel do Rio de Janeiro. Na década de 40, trabalhou como fotógrafo e cinegrafista da Marinha.

Mário de Andrade (1893 – 1945) fez na crônica O Homem que se achou, que era Jorge de Castro, escrita na primeira quinzena de janeiro de 1940, considerações acerca de fotografia, que apreciava muito, e, sobretudo, sobre a mencionada exposição de Castro, em que figuravam uma série de retratos de intelectuais brasileiros, paisagens de fotografia “de gênero”, para me utilizar da terminologia da pintura.

Foi uma fotografia de Cândido Portinari (1903 – 1962) de autoria de Castro que ilustrou a capa do boletim do Museu de Arte Moderna de Nova York, em outubro de 1940, ocasião em que foi realizada um exposição do pintor no MoMa.

Quando a revista Sombra, dirigida por Walter Quadros (?-1962), foi lançada, em dezembro de 1940, Jorge de Castro era o secretário e o fotógrafo da publicação. No primeiro número, foi o responsável pelas imagens de diversas matérias, dentre elas Ventalma, onde os versos de Mário de Andrade (1893 – 1945) foram interpretados pela bailarina Nini Theilade (1915 – 2018), do Balé Russo de Montecarlo. Na mesma edição suas fotos foram publicadas nas matérias The honorable Jefferson Caffery, Snra. Lourival Fontes, a poetisa que se assigna Adalgisa Nery, e De Tom Mix a Vivien Leigh.

Passou muito tempo com Lincoln Kirstein (1907 – 1956), importante figura da cena cultural novaiorquina e co-fundador do New York City Ballet, quando este visitou o Brasil, em 1942, como consultor de arte latino-americana, enviado para adquirir obras para o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMa . Foi Castro que apresentou Kirstein aos pintores Guignard (1896 – 1962), Edith Behring (1916 – 1996), José Bernardo Cardoso Júnior (1861 – 1947) e Tomas Santa Rosa.

Kirstein deu a ele dinheiro para que concluísse um filme sobre a Academia Naval e escreveu ao empresário norte-americano Nelson Rockfeller (1908 – 1979), em 24 de junho de 1942:

“Jorge de Castro: você pode contatá-lo sem embaraço. Um bom amigo de Carlos Lacerda. É considerado uma piada. Ele se parece com um cogumelo. É de excelente família, é conhecido como fotógrafo. Na verdade é um excelente operador cinematográfico, e conhece detalhes a respeito do Brasil que ninguém sabe. Ele é corajoso e foi o primeiro a ajudar Portinari, o que P. agora tende a esquecer. Eu sugiro que você peça a ele para lhe mostrar filmes da Academia Navale e você talvez possa ir lá. Ele é sensacional. Jorge é um pequeno inseto anônimo – mas é o máximo. Ele tirou fotos da Conferência do Rio. Amigo de Queiroz Lima, do secretariado pessoal de Aranha”.

Em 1943, uma comissão de cineastas norte-americanos de Hollywood incorporados ao Office Stratic Service da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, a convite do governo brasileiro, visitou São Paulo, para fazer um levantamento das possibilidades do Brasil no esforço de guerrra das Nações Unidas. Castro era o representante do Ministério da Marinha do Brasil. No ano seguinte, como cinematografista do Ministério da Marinha seguiu para Belém, da onde iria para os Estados Unidos trabalhar em um filme sobre o nosso esforço de guerra, que fará parte de um filme de longa-metragem sobre a luta das Nações Unidas, que está sendo dirigido pelo Sr. John Ford (O Estado de São Paulo, 10 de junho de 1943 e 1º de julho de 1944).

Em 1945, acompanhou o cinegrafista Gregg Tolland (1904 – 1948), em visita ao Brasil. Ele foi o fotógrafo de diversos filmes de sucesso, dentre eles Os Miseráveis (1935), O Morro dos Ventos Uivantes (1939), pelo qual ganhou o Oscar; As Vinhas da Ira (1940), Cidadão Kane (1941) e Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946), dentre outros.

Foi também o fotógrafo do semanário ilustrado Política e Letras, lançado em 24 de julho de 1948, no Rio de Janeiro. O diretor responsável pela publicação era Odylo Costa Filho (1914 – 1979) e dentre seus colaboradores estavam Alceu Amoroso Lima (1893 – 1983), Carlos Drumond de Andrade (1902 – 1987) e Érico Veríssimo (1905 – 1975). Foi o fotógrafo das reportagem Uma Luz nas Trevas – O Farol da Ilha Rasa, assinada por Antônio Rangel Bandeira; e de Um veleiro faz-se ao mar, com Franklin de Oliveira (O Cruzeiro, 26 de março de 1949; 23 de abril de 1949).

Era filho de Vital de Castro e de Maria da Glória Moura de Castro e irmão da pianista Maria Antônia de Castro Massé, de Ari de Castro, de Mário de Castro, de Vital de Castro Filho e de Luisa de Castro Machado, casada com Anibal Machado (1894 – 1964) (O Estado de São Paulo, 4 de dezembro de 1946). Era casado com Maria do Carmo de Castro, com quem teve os filhos Maria Cristina e Vital.

—————————————————————————————————————————————–

(1) Carta de Mário de Andrade a Tarsila do Amaral, na época casada com Oswald de Andrade, marcando a ruptura entre os escritores. Oswald tentou várias vezes uma reconciliação, sem sucesso.

“São Paulo, 4 de julho de 1929

Tarsila, espero que esta carta seja lida confidencialmente apenas por você e Oswaldo pois que só a você é dirigida.

Acabo de receber por Anita o convite que você me faz e que, feito com o desprendimeno e o coração maravilhoso de você, inda mais me entristece. Mas eu não o posso aceitar. Por isso mesmo que a elevação de amizade sempre existida entre você, Osvaldo, Dulce e eu foi das mais nobres e tenho a certeza que das mais limpas, tudo ficou embaçado pra nunca mais. É coisa que não se endireita, desgraçadamente para mim.

Mas devo confessar a você que sob o ponto-de-vista de amizade, único que me pode interessar como indivíduo, nada, absolutamente nada se acabou em mim. Se deu apenas uma como que transposição de planos, e aqueles que faziam parte da minha objetividade cotidiana, continuaram amigos nessa espécie de ambiente de anjo em que o espírito da gente descansa mais, povoado de retratos bons. E então eu, que não fui feito para esquecer, não será possível jamais que eu me esqueça de ninguém nem de nada. Nenhum sentimento desagradável permanece em mim e se acaso alguém confiar a você alguma queixa ou acusação feita por mim contra quem quer que seja de sua família, eu garanto que mente. Pedi aos meus companheiros de vida e até a amigos que nem Couto de Barros, que não me falassem em certos assuntos.

Apenas, Tarsila: esses assuntos existem. E como os podemos esquecer, vocês e eu, que todos conservamos nosso passado comum? E quanto a mim, Tarsila, esses assuntos, criados por quem quer que seja (essas pessoas não me interessam), como será possível imaginar que não me terão ferido crudelíssimamente? Asseguro a vocês – tenho todo o meu passado como prova e vocês me conhecem espero que bem – que as acusações, insultos, caçoadas feitos a mim não podem me interessar. Já os sofri todos mais vezes e sempre passando bem. E nem uma existência como a que eu levo pode se libertar deles. Desque resolvi publicar Paulicéia, de que um só poema exposto provocara o maior enxurro de estupidez e presumidos insultos de que se enaltece a história literária brasileira, desde então me revesti dessa contemplatividade cínica que nos permite, sem inquietar a sinceridade com que caminhamos pra realização de nós mesmos, passarmos incólumes no meio de certos heróis. Não me atingem e, de resto, não os leio.

Mas não posso ignorar que tudo foi feito na assistência dum amigo meu. Isso é que me quebra cruelmente, Tarsila, e apesar de meu orgulho enorme, não tenho força no momento que me evite de confessar que ando arrasado de experiência.

Eu sei que fomos todos vítimas de um ventarrão que passou. Passou. Porém a árvore caiu no chão e no lugar duma árvore tamanha não nasce mais. É impossível.

Eu peço a vocês licença pra cumprimentá-los quando nos encontrarmos. Assim como desta carta e do que a motiva ninguém saberá por mim, tenho certeza que corações nobres como os de vocês hão-de sentir esse pudor de não dar azo a que os outros façam de nós e dum passado tão lindo nosso, o assunto deles.

Peço mais que me recomende respeitosamente aos de sua família e enumero uma carícia toda especial a Dulce que no meu mundo faz parte do Sol.

E paro porque afinal tudo isso é muito triste e pouco digno dos seus olhos e coração que só podem merecer felicidade.

Respeitosamente

Mário de Andrade”

(2) Programação da Semana de Arte Moderna em 1922

Catálogo com as atrações da exposição de arte realizada no saguão do Teatro Municipal de São Paulo

ARCHITECTURA

ANTONIO MOYA

1- Entrada do Templo.

2 – Templo.

3 – “

4 – Monumento.

5 – Pantheon.

6 – Templo.

7 – Casa do poeta.

8 – Residência (planta e fachada).

9 – ” ” ” “

10 – ” ” ” “

11 – ” ” ” “

12- ” ” ” “

13 – Volume architectonico.

14 – Entrada.

15 – Cariathyde.

16 – Fonte.

17 – Tumulo.

18 – Tumulo.

GEORG PRSIREMBEL

19 – Taperinha na praia grande (Maquette e planta).

ESCULPTURA

VICTORIO BRECHERET

1 – Genio.

2 – Angelus.

3 – Soror dolorosa.

4 – Idolo.

5- O regresso.

6 – Pietá.

7 – Cabeça de mulher.

8 – Cabeça de Christo.

9 – Sapho.

10 – Torso.

11 – Baixo relevo.

12 – Victoria.

W. HAARBERG

13 – Nossa Senhora (madeira).

14 – Mãe e filho (madeira).

15 – ” ” ” “

16 – Grupo (madeira).

17 – Pequenas esculpturas decorativas.

PINTURA

Anitta Malfatti

1- Estudante russa.

2 – O Homem amarello.

3 – O Fauno.

4 – O japonez.

5 – A mulher de cabellos verdes.

6 – A onda.

7 – A ventania.

8 – Rochedos.

9 – Casa de chá.

10 – Pedras preciosas.

11 – Penhascos.

12 – Flores amarellas.

13 – Impressão dividionista.

14 – O Homem das sete cores.

15 – Arvores japonezas

16 – Bahianas.

17 – Capa de livro.

18 – Christo.

19 – S. Sebastião.

20 – Moêmas.

DI CAVALCANTI

21 – Ao pé da cruz – painel para capella.

22 – O Homem do Mar – 1920.

23 – Café turco – 1917.

24 – ” ” – 1921.

25 – Retrato.

26 – A Duvida.

27 – Intimidade.

28 – ”

29 – Illustrações para um livro.

30 – Coqueteria.

31 – Bohemios.

32 – A piedade da inerte.

J. GRAZ

33 – Missa no tumulo.

34 – S. Francisco fallando aos passaros.

35 – Retrato do Ministro G.

36 – Natureza morta.

37 – ” ”

38 – Paysagem Suissa.

39 – Paysagem de Espanha.

40 – ” ” ”

MARTINS RIBEIRO

41 – Tedio.

42 – ”

43 – Desenho.

44 – ”

ZINA AITA

45 – A sombra.

46 – Estudo de cabeça.

47 – Paysagem decorativa.

48 – Mascaras Sianezas.

49 – Aquarium.

50 – Figura.

51 – Painel decorativo.

52 – 25 impressões.

J.F. DE ALMEIDA PRADO

53 – Dois desenhos.

FERRIGNAC

54 – Natureza dadaista.

VICENTE REGO MONTEIRO

55 – Retrato de Ronald de Carvalho.

56 – Retrato.

57 – Retrato.

58 – Cabeças de Negras.

59 – Cabeça Verde.

60 – Baile no Assyrio.

61 – Lenda Brasileira.

62 – Lenda Brasileira.

63 – Cubismo.

64 – Cubismo.

Grandes Festivais

Primeiro Festival – 2ª feira, 13 de fevereiro

1ª parte

CONFERÊNCIA DE GRAÇA ARANHA

“A emoção estética na arte moderna”, ilustrada com música executada por Ernani Braga e poesia por Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho.

Música de câmara Villa-Lobos

1. “Sonata II” de violoncelo e piano / 1916

a. Allegro moderato

b. Andante

c. Scherzo

d. Allegro Vivace sostenuto e finale

Alfredo Gomes e Lucilia Villa-Lobos

2. “Trio Segundo”: violino, violoncelo e piano / 1916

a. Aleggro moderato

b. Andantino calmo (Berceuse-Barcarola)

c. Scherzo-spiritoso

d. Molto allegro e finale

Paulina d´Ambrosio, Alfredo Gomes e Frutuoso de Lima Vianna

2ª parte

CONFERÊNCIA DE RONALD DE CARVALHO

“A pintura e a escultura moderna no Brasil”

3. Solos de piano: Ernani Braga

a. 1917 / “Valsa mística” (da Simples coletânea)

b. 1919 / “Rodante” (da Simples coletânea)

4. Otteto: Três danças africanas

a. “Farrapós” / (“Dança dos moços”) / 1914

b. “Kankukus” / (“Dança dos velhos”) / 1915

c. “Kankikis” (“Dança dos meninos”) / 1916

Violinos Paulina d´Ambrosio, George Marinuzzi

Alto Orlando Frederico

Violoncelos Alfredo Gomes

Basso Alfredo Carazza

Flauta Pedro Vieira

Clarino Antão Soares

Piano Frutuoso de Lima Vianna

Segundo Festival – 4ª feira, 15 de fevereiro

1ª parte

1. PALESTRA DE MENOTTI DEL PICCHIA

Ilustrada com poesias e trechos de prosa por Oswald de Andrade, Luís Aranha, Sérgio Milliet, Tácito de Almeida, Ribeiro Couto, Mário de Andrade, Plínio Salgado, Agenor Barbosa e dança pela senhorinha Yvonne Daumerie.

2. SOLOS DE PIANO: GUIOMAR NOVAES

a. E.R. Blanchet: “Au jardin du vieux sérail” (Andrinople)

b. H. Villa-Lobos: “O Ginete do Pierrozinho”

c. C. Debussy: “La soirée dans Grenade”

d. C. Debussy: “Minstrels”

2ª parte

1 – RENATO ALMEIDA

Perennis Poesia

2. CANTO E PIANO

Frederico Nascimento Filho e Lucília Villa-Lobos

a. 1919 / “Festim Pagão

b. 1920 / “Solidão”

c. 1917 / “Cascavel

3. QUARTETO TERCEIRO (CORDAS – 1916)

a. Allegro giusto

b. Scherzo satirico (pipocas e patocas)

c. Adagio

d. Allegro con fuoco e finale

Violinos Paulina d´Ambrosio – George Marinuzzi

Alto Orlando Frederico

Violoncelos Alfredo Gomes

Terceiro Festival – 6ª feira, 17 de fevereiro

1ª parte

1. VILLA-LOBOS

1. “Trio Terceiro” / violino, violoncelos e piano / 1918

a. Allegro con moto

b. Moderato

c. Allegretto spiritoso

d. Allegro animato

Paulina d´Ambrosio, Alfredo Gomes e Lucília Villa-Lobos

2. CANTO E PIANO:

MÁRIO EMMA E LUCÍLIA VILLA-LOBOS

“Historietas” de Ronald de Carvalho / 1920

a. “Lune d´octobre”

b. ‘Voilà la vie”

c. “Jouis sans retard, car vite s´ecoule la vie”

3. “SONATA SEGUNDA / VIOLINO E PIANO / 1914

a. Allegro non troppo

b. Largo

c. Allegro rondó / Prestíssimo finale

Paulina d´Ambrosio e Frutuoso Vianna

2ª parte

VILLA-LOBOS:

4 – SOLOS DE PIANO: ERNANI BRAGA

a. “Camponesa Cantadeira” / (da Suite floral) / 1916

b. “Num berço encantado” / (da Simples coletânea) / 1919

c. “Dança Infernal” / 1920

5. “QUARTETO SIMBÓLICO” / (IMPRESSÕES DA VIDA MUNDANA)

flauta, saxofônico, celesta ou piano

com vozes femininas em coro oculto / (1921)

a. Allegro non troppo

b. Andantino

c. Allegro, finale

Pedro Vieira, Antão Soares, Ernani Braga e Frutuoso de Lima Vianna

(3) “A Propósito da Exposição Malfatti”

(O Estado de São Paulo, 20 de dezembro de 1917)

“Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que vêem normalmente as coisas e em consequência disso fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, é Raphael na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens na Flandres, é Reynolds na Inglaterra, é Leubach na Alemanha, é Iorn na Suécia, é Rodin na França, é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas talento vai engrossar a plêiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis imorredoiros. A outra espécie é formada pelos que vêem anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência; são frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se dêem como novos precursores duma arte a vir, nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranóia e com a mistificação. De há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inumerosos desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses; e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura.

Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem do que chamamos sentir. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós “sentimos”; para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que o nosso cérebro esteja em “pane” por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato não poderá “sentir” senão um gato, e é falsa a “interpretação” que o bichano fizer um “totó”, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes.

Estas considerações são provocadas pela exposição da sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se de qualquer daqueles quadrinhos como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios dum impressionismo discutibilíssimo, e põe todo o seu talento a serviço duma nova espécie de caricatura.

Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e “tutti quanti” não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma — caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. A fisionomia de que sai de uma destas exposições é das mais sugestivas. Nenhuma impressão de prazer, ou de beleza denuncia as caras; em todas, porém, se lê o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros, incapaz de raciocinar, e muito desconfiado de que o mistificam habilmente. Outros, certos críticos sobretudo, aproveitam a vasa para “épater les bourgeois”. Teorisam aquilo com grande dispêndio de palavrório técnico, descobrem nas telas intenções e subintenções inacessíveis ao vulgo, justificam-nas com a independência de interpretação do artista e concluem que o público é uma cavalgadura e eles, os entendidos, um pugilo genial de iniciados da Estética Oculta. No fundo, riem-se uns dos outros, o artista do crítico, o crítico do pintor e o público de ambos.

Arte moderna, eis o escudo, a suprema justificação. Na poesia também surgem, às vezes, furúnculos desta ordem, provenientes da cegueira nata de certos poetas elegantes, apesar de gordos, e a justificativa é sempre a mesma: arte moderna. Como se não fossem moderníssimos esse Rodin que acaba de falecer deixando após si uma esteira luminosa de mármores divinos; esse André Zorn, maravilhoso “virtuose” do desenho e da pintura; esse Brangwyn, gênio rembrandtesco da babilônia industrial que é Londres; esse Paul Chabas, mimoso poeta das manhãs, das águas mansas, e dos corpos femininos em botão. Como se não fosse moderna, moderníssima, toda a legião atual de incomparáveis artistas do pincel, da pena, da água forte, da “dry point” que fazem da nossa época uma das mais fecundas em obras-prima de quantas deixaram marcos de luz na história da humanidade.

Na exposição Malfatti figura ainda como justificativa da sua escola o trabalho de um mestre americano, o cubista Bolynson. É um carvão representando (sabe-se disso porque uma nota explicativa o diz) uma figura em movimento. Está ali entre os trabalhos da sra. Malfatti em atitude de quem diz: eu sou o ideal, sou a obra prima, julgue o público do resto tomando-me a mim como ponto de referência.

Tenhamos coragem de não ser pedantes: aqueles gatafunhos não são uma figura em movimento; foram, isto sim, um pedaço de carvão em movimento. O sr. Bolynson tomou-o entre os dedos das mãos ou dos pés, fechou os olhos, e fê-lo passar na tela às pontas, da direita para a esquerda, de alto a baixo. E se não o fez assim, se perdeu uma hora da sua vida puxando riscos de um lado para o outro, revelou-se tolo e perdeu o tempo, visto como o resultado foi absolutamente o mesmo. Já em Paris se fez uma curiosa experiência: ataram uma brocha na cauda de um burro e puseram-n’o trazeiro voltado para uma tela. Com os movimentos da cauda do animal a broxa ia borrando a tela. A coisa fantasmagórica resultante foi exposta como um supremo arrojo da escola cubista, e proclama pelos mistificadores como verdadeira obra prima que só um ou outro raríssimo espírito de eleição poderia compreender. Resultado: o público afluiu, embasbacou, os iniciados rejubilaram e já havia pretendentes à tela quando o truque foi desmascarado. A pintura da sra. Malfatti não é cubista, de modo que estas palavras não se lhe endereçam em linha reta; mas como agregou à sua exposição uma cubice, leva-nos a crer que tende para ela como para um ideal supremo. Que nos perdoe a talentosa artista, mas deixamos cá um dilema: ou é um gênio o sr. Bolynson e ficam riscados desta classificação, como insignes cavalgaduras, a corte inteira dos mestres imortais, de Leonardo a Stevens, de Velasquez a Sorolla, de Rembrandt a Whistler, ou… vice-versa. Porque é de todo impossível dar o nome da obra de arte a duas coisas diametralmente opostas como, por exemplo, a Manhã de Setembro, de Chabas, e o carvão cubista do sr. Bolynson.

Não fosse a profunda sympatia que nos inspira o formoso talento da sra. Malfatti, e não viríamos aqui com esta série de considerações desagradáveis.

Há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética.

Há de irritar-lhe os ouvidos, como descortez impertinência, esta voz sincera que vem quebrar a harmonia de um coro de lisonjas. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera, embora dura, e lhe traduz châmente, sem reservas, o que todos pensam dele por detrás. Os homens têm o vezo de não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes darem sempre amabilidades quando elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso, e sobre falso, nocivo. Quantos talentos de primeira água se não transviaram arrastados por maus caminhos pelo elogio incondicional e mentiroso? E víssemos na sra. Malfatti apenas uma “moça que pinta”, como há centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento, calar-nos-iamos, ou talvez lhe déssemos meia dúzia desses adjetivos “bombons” que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério o seu talento dando a respeito da sua arte uma opinião sinceríssima, e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos artistas seus colegas e… dos seus apologistas.

Dos seus apologistas sim, porque também eles pensam deste modo… por trás”.

M. L.

A crítica de Lobato foi mais tarde transformado em Paranóia ou Mistificação? e publicada no livro Ideias de Jeca Tatu, em 1919.

Mulheres que participaram da programação da Semana de Arte Moderna

Pode ser que a pintora e decoradora Regina Gomide Graz (1897 – 1973), casada com o suíço John Graz, tenha participado do evento, mas o nome dela não consta no catálogo da exposição.

A Brasiliana Fotográfica agradece a colaboração de André Luis Câmara, poeta, jornalista e Doutor em Literatura pela PUC-RJ.

Andrea C. T. Wanderley

Editora e pesquisadora do portal Brasiliana Fotográfica

Acesse os 10 encontros do ciclo 1922: MODERNISMOS EM DEBATE, organizados por Ana Gonçalves Magalhães, Fernanda Pitta, Heloisa Espada, Horrana de Kássia Santoz, Helouise Costa e Valéria Piccoli – Instituto Moreira Salles, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e Pinacoteca -, realizados entre 29 de março e 13 de dezembro de 2021, com a participação de 41 convidados.

Acesse a crônica Mário presente, de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 4 de junho de 1970, no Jornal do Brasil.

Acesse o artigo publicado, em 21 de novembro de 2022, na seção POR DENTRO DOS ACERVOS, do Instituto Moreira Salles, Mário de Andrade nos Arquivos IMS, de autoria de Elvia Bezerra.

Fontes:

Academia Paulista de Letras

Agenda do Centro de Documentaçãoda TV Globo

ALMEIDA, Paulo Mendes de. De Anita ao museu. São Paulo : Perspectiva, 1976.

AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo : Perspectiva, 1972.

ANDRADE, Mário de. Anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, n. 30, p. 271-287, 2002.

ANDRADE, Mário de. Macunaíma. São Paulo : Editora Martins, 1970.

ANDRADE, Mário de. Será o Benedito? São Paulo : Educ, 1992

AMARAL, Aracy (org). Correspondência entre Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. São Paulo : Edusp, 2001.

BOAVENTURA, Maria Eugênia. O Salão e a Selva – Uma biografia ilustrada de Oswald de Andrade. Campinas : Editora Ex-Libris Unicamp, 1995.

CARDOSO, Rafael. Modernidade em preto e branco: arte e imagem, raça e identidade no Brasil, 1890-1945. São Paulo : Companhia das Letras, 2022.

CASTRO, Ruy. Metrópole à beira-mar. O Rio moderno dos anos 20. São Paulo : Companhia das Letras, 2019.

Catálogo da Sociedade de Etnografia e Folclore

CHIARELLI, Tadeu. Um jeca nos vernissages. São Paulo : Edusp, 1995.

COELHO, Fred. A Semana de Cem Anos. Texto apresentado no ciclo de encontros “1922: Modernismos em debate”, promovido pelo Instituto Moreira Salles (IMS), em São Paulo, no dia 29 de março de 2021.

CNN Brasil

COSTA, Eduardo Augusto. Uma trajetória do Arquivo Fotográfico do Iphan: mudanças discursivas entre os anos 1970 e 1980. Anais Paulista, jan-abril de 2016.

COUTO, José Geraldo; CARVALHO, Mario Cesar. Vida do escritor foi um “vulcão de complicações” in Folha de São Paulo, 26 de setembro de 1993.

DINIZ, Igor Mello. Os estudos de folclore e as ciências sociais no Brasil (1930 – 1940) in Revista Habitus – IFCS/UFRJ Vol. 8 – Nº 2 – Ano 2010

DUARTE, Paulo. Mario de Andrade por ele mesmo. São Paulo: EDART-São Paulo Livraria Editora Ltda, 1971.

Enciclopédia Itaú Cultural

Entrevista com Judith Martins/[org. Analucia Thompson]. – Rio de Janeiro: IPHAN/DAF/Copedoc, 2009. 164 p.: il.; 16 x 23cm. – (Memórias do Patrimônio, 1)

FERNANDES JÚNIOR, Rubens. Invenção e Modernidade na Fotografia Documental.

Folha de São Paulo, 21 de maio de 2011

Folhapress

FONSECA, Maria Augusta. Oswald de Andrade – Biografia. Rio de Janeiro : Editora Globo, 2007.

GONÇALVES, Marcos Augusto. 1922: a semana que não terminou. São Paulo : Companhia das Letras, 2012.

Google Arts & Culture

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

História do Jabaquara

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). Coordenação-Geral de Pesquisa, Documentação e Referência. A fotografia na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem preliminar/coordenação Francisca Helena Barbosa Lima, Mônica Muniz Melhem, Oscar Henrique Liberal de Brito e Cunha. – Rio de Janeiro: IPHAN, COPEDOC, 2008.

JARDIM, Eduardo. Mario de Andrade: a morte do poeta. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2005.

Jornal da Unicamp, 25 a 31 de outubro de 2004

LIMA; Francisca Helena Barbosa; MELHEM, Mônica Muniz; CUNHA, Oscar Henrique Liberal de Brito e (coordenação). A fotografia na preservação do patrimônio cultural: uma abordagem preliminar in Cadernos de Pesquisa e Documentação do IPHAN nº 4. COPEDOC/IPHAN – RIO DE JANEIRO – 2008.

Manchete, 19 de julho de 1975

MELO, Sabrina Fernandes. Robert Chester Smith no Brasil: arte colonial e iconografia nas viagens de 1936 e 1947. Anais do Museu Paulista, São Paulo, Nova Série, vol. 29, 2021

MOTTA, Debora. Genevieve Naylor: um olhar humanizado sobre o Brasil da Boa Vizinhança. FAPERJ, 21 de julho de 2021.

MOURA, Christian Fernando dos Santos Moura. O Teatro Experimental do Negro – Estudo da personagem negra em duas peças encenadas (1947-1951). Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Artes. Área de concentração: Artes Cênicas, Linha de pesquisa: Teoria, prática, história e ensino das Artes Cênicas, do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (UNESP) como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre, com Orientação do Prof. Dr. Reynuncio Napoleão de Lima, 2008.

NASTARI, Danielle Misura. A gênese da coleção da arte brasileira do MoMa, a década de 40, Portinari e artistas seguintes. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo para a obtenção do titulo de mestre em Estética e História da Arte, 2016.

O Estado de São Paulo

Portal Academia Brasileira de Letras

Portal Terra

PREVIDELLI, Fábio. Cerimônia peculiar: Oswal de Andrade se casou com Pagu no Cemitério da Consolação, em São Paulo in Aventuras na História, 31 de outubro de 2019.

Site Academia de Letras de São Paulo

Site BBC

Site Casa Mário de Andrade

Site CPDOC

Site Editora Capivara

Site Enciclopédia Itaú Cultural

Site Escritório de Arte

Site Etnografiha Vilkaviskis

SOUZA, Alana.“Arte anormal: a dura crítica de Monteiro Lobaro à arte de Anita Malfatti in Aventuras na História, 4 de julho de 2021.

TÉRCIO, Jason. Em busca da alma brasileira – Biografia de Mário de Andrade. Rio de Janeiro : Estação Brasil, 2019.

Links para os artigos já publicados da Série 1922 – Hoje, há 100 anos

Série 1922 – Hoje, há 100 anos I – Os Batutas embarcam para Paris, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, publicado em 29 de janeiro de 2022

Série 1922 – Hoje, há 100 anos III – A eleição de Artur Bernardes e a derrota de Nilo Peçanha, de autoria de Andrea C.T. Wanderley, publicado em 1º de março de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos IV – A primeira travessia aérea do Atlântico Sul, realizada pelos aeronautas portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicada em 17 de junho de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos V – A Revolta do Forte de Copacabana, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicada em 5 de julho de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VI e série Feministas, graças a Deus XI- A fundação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 9 de agosto de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VII – A morte de Gastão de Orleáns, o conde d´Eu (Neuilly-sur-Seine, 28/04/1842 – Oceano Atlântico 28/08/1922), de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 28 de agosto de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos VIII – A abertura da Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil e o centenário da primeira grande transmissão pública de rádio no país, de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 7 de setembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos IX – O centenário do Museu Histórico Nacional, de autoria de Maria Isabel Lenzi, historiadora do Musseu Histórico Nacional, publicado em 12 de outubro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.

Série 1922 – Hoje, há 100 anos X – A morte do escritor Lima Barreto (1881 – 1922), de autoria de Andrea C. T. Wanderley, publicado em 1º denovembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica

Série 1922 – Hoje, há 100 anos XI e série Feministas, graças a Deus XII – 1ª Conferência pelo Progresso Feminino e o “bom” feminismo, de autoria de Maria Elizabeth Brêa Monteiro, antropóloga do Arquivo Nacional, publicado em 19 de dezembro de 2022, na Brasiliana Fotográfica.