Série “Feministas, graças a Deus!” IV – Uma sufragista na metrópole: Maria Prestia (? – 1988)

No quarto artigo da Série “Feministas, graças a Deus!”, Claudia Beatriz Heynemann, doutora em História e pesquisadora do Arquivo Nacional, uma das instituições parceiras da Brasiliana Fotográfica, escreveu sobre a feminista Maria Prestia (? – 1988) e sobre o próprio movimento feminista no Brasil. Além disso, abordou a questão da circulação dos retratos, “um aspecto frequentemente negligenciado na reflexão teórica sobre a fotografia, em detrimento das análises sobre o modo de representação tecnológico que a fotografia introduziu e, portanto, sobre o lugar do referente na fotografia, esse vínculo de indexação que ela mantém com o objeto“.

Uma sufragista na metrópole: Maria Prestia

Claudia Beatriz Heynemann*

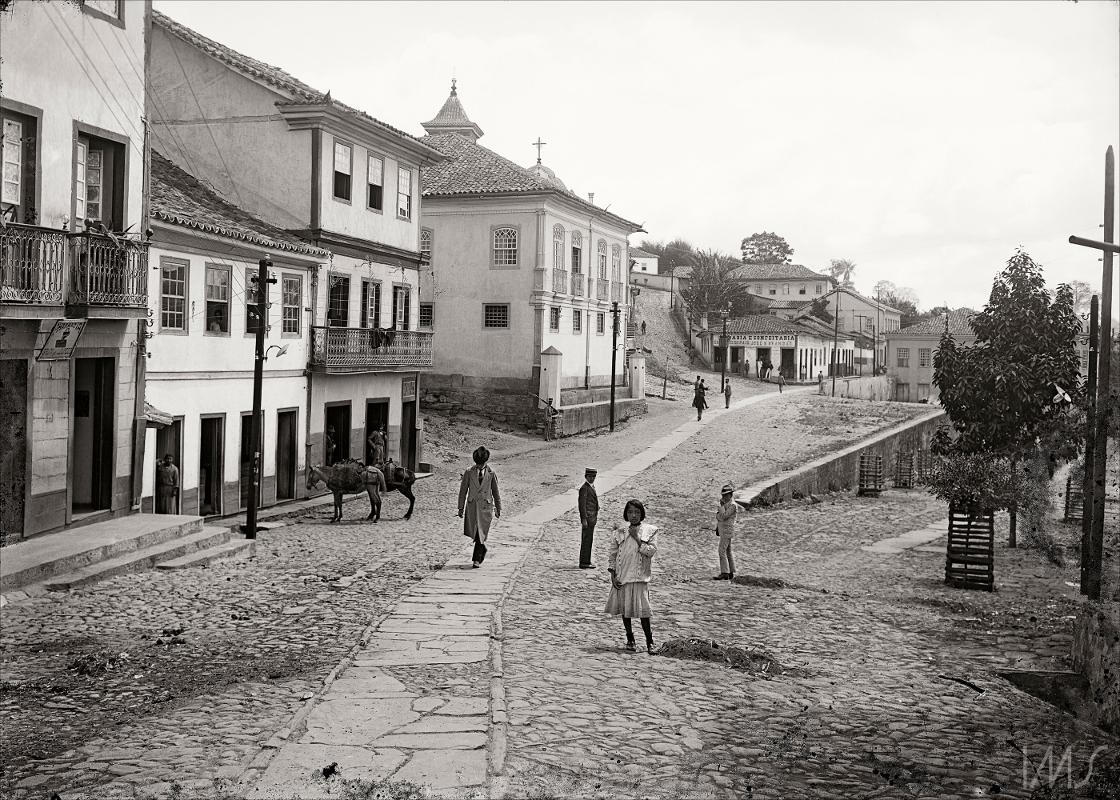

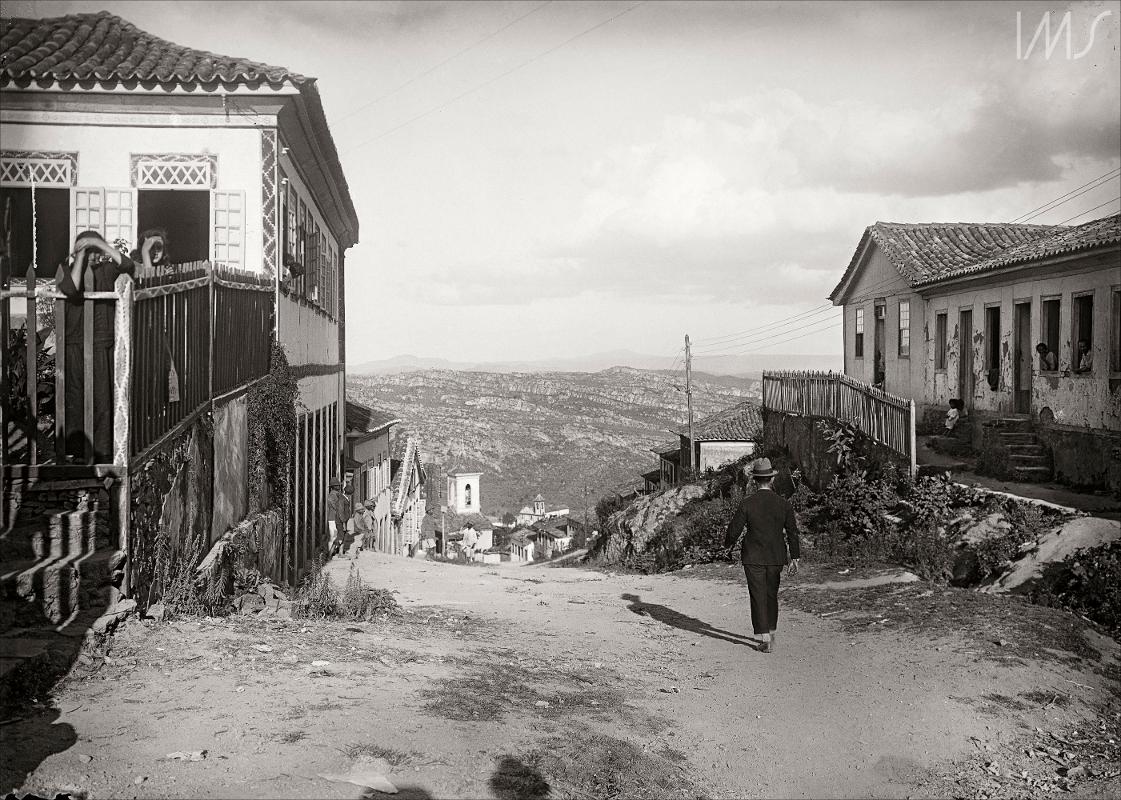

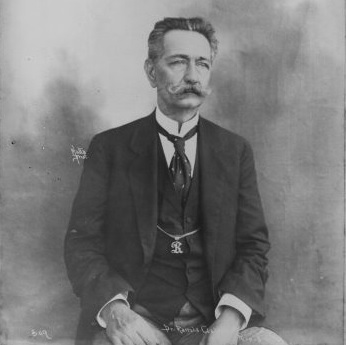

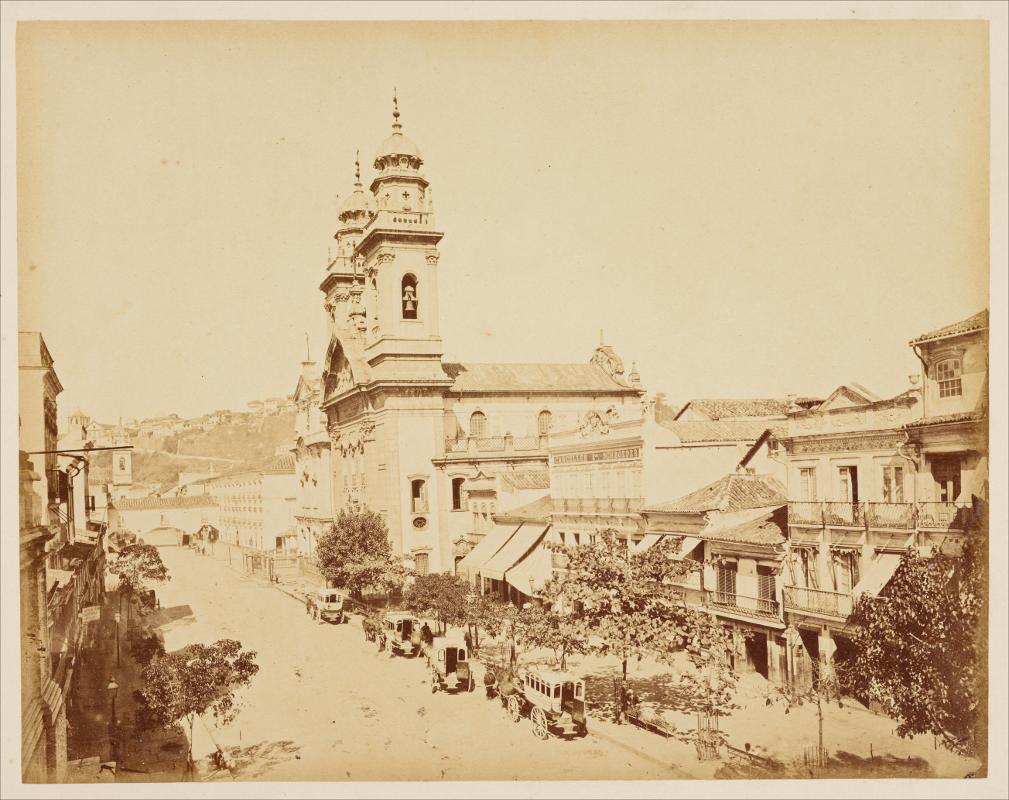

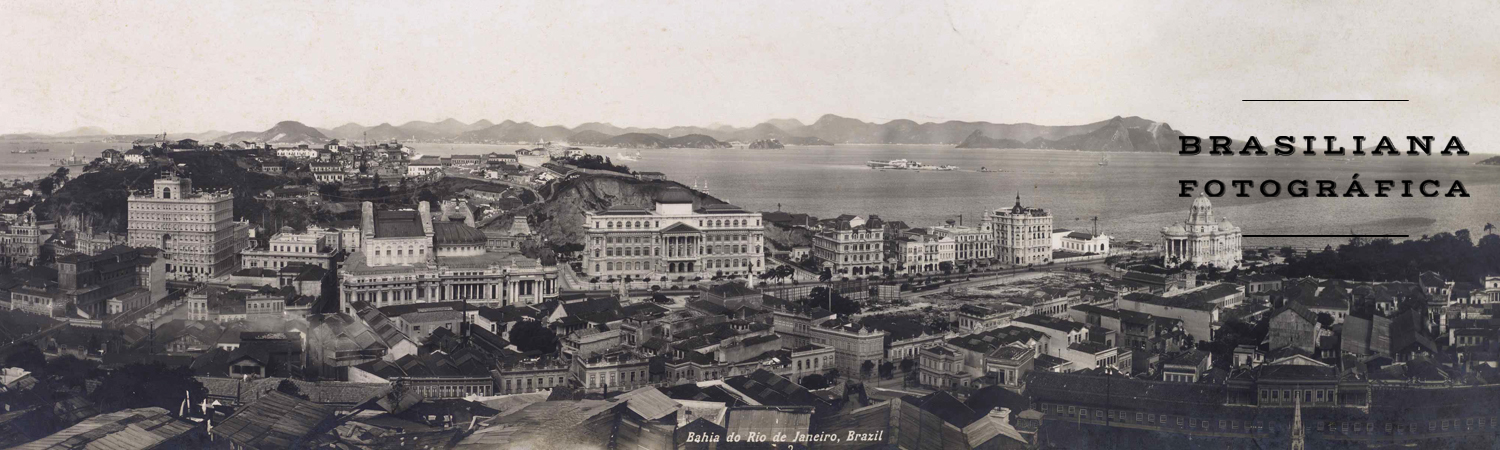

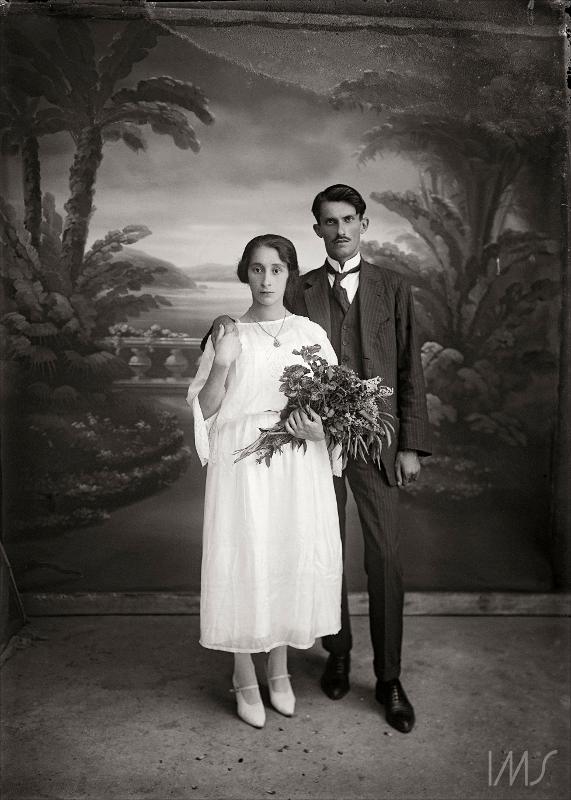

No início do século XX o endereço da Santa Ifigênia em São Paulo era conhecido por seu comércio sofisticado, no qual predominavam lojas de chapéus, peles e tecidos, frequentado pelas famílias do bairro Campos Elísios. Nessa área central, onde inicialmente se instalaram os cafeicultores enriquecidos, funcionava o ateliê Photo Skarke, de propriedade de Hugo Skarke (1898 – 197?) [1] cujo fundador, Fernando Skarke (1858 – 1935), foi, possivelmente, o único na província de São Paulo a ser distinguido com o título de fotógrafo da Casa Imperial em 1886, funcionando em Piracicaba [2] e posteriormente em Santos.

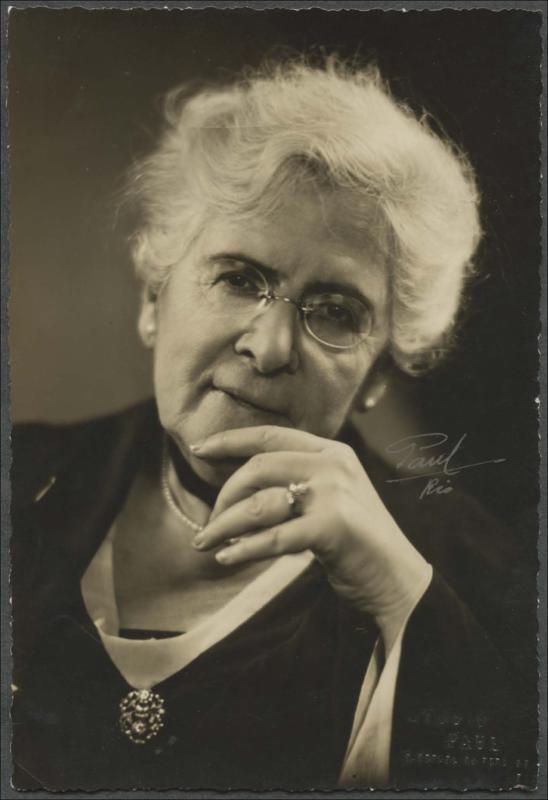

Esses fundos e cenários, com opções de mobiliário e outros acessórios, tão comuns no século XIX, continuaram em voga no início do XX. Por trás do busto recortado em oval de Maria Prestia, [3] distingue-se uma paisagem que envolve a sua face compenetrada. No retrato de Maria Prestia, o Photo Skarke empregou o recurso da colorização, criada por André Adolphe Eugène Disdéri, também responsável pela invenção das carte de visite, por volta de 1863 e que pode ser encontrado no Brasil pouco tempo depois. Bastante disseminada no país, apesar das críticas recebidas, a fotopintura “fornecia um ar aristocrático à fotografia, aproximando-a dos quadros pintados a óleo” [4] O gênero iria se perpetuar por muitas décadas da primeira metade do século XX em retratos de família, chegando ao gosto popular. Contudo, nesse momento da virada da década dos anos 1920, a técnica parece indicar uma escolha refinada, aplicada para realçar as joias e o batom, em uma fotografia que apresentava sua titular ao meio profissional e político em que circulava.

O retrato de Maria Prestia, possivelmente enviado para sua amiga Bertha Lutz pelo correio, produz sua presença no evento em que faltaria, mas não interrompe ali a sua trajetória. Uma legenda em inglês a identifica como líder de um minoritário grupo de feministas de S. Paulo, e aponta para o caráter internacional do movimento sufragista. Atesta da mesma forma a sua passagem a documento público com todos os deslocamentos que o arquivo promove, em uma primeira inflexão, considerando-se que integra o fundo Federação para o Progresso Feminino sob a custódia do Arquivo Nacional. De natureza privada, esse conjunto dialoga com o universo documental da Instituição, predominantemente público, interpelando as esferas de ação política e comportamento daquelas primeiras décadas do século XX.

A circulação do retrato, evidenciada nesse exemplar, é um aspecto frequentemente negligenciado na reflexão teórica sobre a fotografia, em detrimento das análises sobre o modo de representação tecnológico que a fotografia introduziu, e, portanto, sobre o lugar do referente na fotografia, esse vínculo de indexação que ela mantém com o objeto. No entanto, não se deve esquecer outra característica, a separação entre imagem fotográfica e referente, na perspectiva da circulação, quando as fotografias ganham uma mobilidade que seu referente nunca possuiu e circulam em espaço e tempo separados, como sintetiza Tom Gunning. [5] Assim é que a fotografia é um índice da modernidade, compartilhando com a moeda e o capitalismo a possibilidade de transformar objetos em simulacros transportáveis, um equivalente universal. A partir das carte de visite sobretudo, as imagens fotográficas, em formatos cada vez mais intercambiáveis e passíveis de serem colecionados, transitam do estúdio às vitrines, aos álbuns, às famílias, aos arquivos e às redações dos jornais.

O retrato que acompanha a correspondência vinha emoldurado em generoso passe-partout onde caberia a dedicatória “À distinta amiga Bertha Lutz, o meu apoio à grande causa. S. Paulo, 19/6/1931”. A data coincide com a da abertura do II Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente Getulio Vargas no salão do Automóvel Club do Brasil e ao qual Prestia deveria comparecer. O Diário de Notícias, [6] assim como outros jornais, deu espaço ao encontro que durou mais de dez dias e incluiu uma série de passeios e visitas a pontos turísticos da capital, teatros e instituições tradicionais como o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ela era representante da filial da Federação em S. Paulo, inserção recente como se pode acompanhar pela correspondência oficial da FBPF que cita o cartão enviado por Maria Prestia, no qual havia se pronunciado “em prol dos nossos ideais, nos meios femininos dessa capital”, formulando votos pelo sucesso da causa. Na mesma carta ela é convidada a participar do “Congresso Feminista” [7], embora não fosse ainda filiada aos quadros da Federação conforme correspondência posterior ao congresso, de 27 de agosto de 1931, quando é ressaltada a sua “simpatia” pela causa feminista [8]

A “causa feminista” a que se referem nesses documentos foi, como é característico nos movimentos identitários, um território de disputas atravessado por uma série de outras condições, a principal delas a das classes sociais, dos movimentos de trabalhadores, das tendências políticas. Apesar disso a atuação da FBPF e de Bertha Lutz domina a narrativa consolidada sobre os movimentos das mulheres brasileiras, encobrindo um cenário bastante mais fragmentado, como alerta Mª Margareth Lopes:

“Em suas múltiplas faces, a diversidade dos feminismos brasileiros incluía mulheres que partilhavam concepções conflitantes de feminismos, de conotações ideológicas e prioridades variadas, diferentes credos religiosos ou nenhum; diversas opções políticas, teóricas, regionais, partidárias. Tais mulheres repensaram as relações de gênero no país, inseridas em maior ou menor grau em um contexto internacional de movimentos feministas, sufragistas, modernistas, cientificistas, pacifistas, anarquistas, comunistas, de reivindicações e lutas por diretos das mulheres”. [9]

Não são essas as diferenças assinaladas na correspondência de Maria para Bertha, acerca do Congresso Feminista no Rio de Janeiro. Em carta de 3 de junho ela se desculpa pelo silêncio e conta ter estado muito doente, mas, uma vez recuperada, iria “colaborar para que S. Paulo possa apresentar uma prova real do trabalho operoso de suas mulheres”. Menciona em seguida ter consigo “uma amiga de ideal, a escritora Lila Escobar de Camargo”, uma possível militante. Trata-se aqui de uma referência significativa; autora de Caracteres femininos, de 1920, Camargo era ligada ainda à escritora Albertina Bertha, membro de organizações como a Associação da Mulher Brasileira, uma leitora de Nietzsche, conhecida por seus livros centrados em personagens femininos. Da mesma forma que Albertina, de quem Tristão de Athayde diria tender “a um delírio da individualidade”, Lila Escobar retratava, para o crítico, o “artifício requintado das cidades no interior das quais ganharia cada vez mais espaço a afirmação das individualidades femininas”. [10]

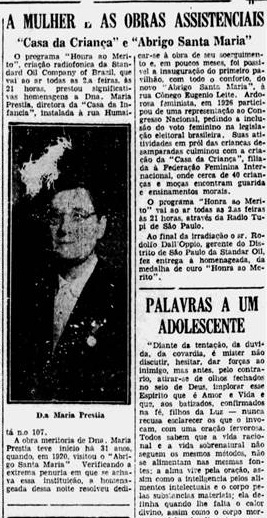

Qualquer que fosse a avaliação de Athayde, podemos entrever por essa descrição da escritora Lila Escobar, algo da identidade feminina de Prestia, suas afinidades, bem como de sua sociabilidade em um ambiente literário, intelectual, indo além dos círculos da assistência social nos quais iria se sobressair. Seu espaço na grande imprensa paulista foi conquistado como presidente da Federação Internacional Feminina, com representação na Praça da Sé, entidade que tinha como objetivo central a “assistência à mulher e à criança”. Prestia recebeu atenção nos jornais, no ano seguinte ao congresso feminista, durante a Revolução constitucionalista de 1932, quando não teria relegado o “soldado que na trincheira luta e morre por São Paulo”. A diretoria da Federação criou o Curso de Enfermagem, a Casa do Trabalho, a Casa da Criança e os “bilhetes para eles”. [11]. Logo no ano seguinte, finda a Revolução, é a Casa da Criança que recebe a atenção do Correio de São Paulo, que ouviu a presidente e a secretaria da Federação sobre o que consideraram “o testemunho inegável do espírito filantrópico da sociedade paulista”. Em suas declarações Maria Prestia assegurou que no amparo à infância, a federação, voltada à família paulista, as educaria “de acordo com os preceitos da pedagogia moderna, tendo paralelamente ao ensino a higiene que não faltará a esta casa. Além do ensino primário ministraremos o ensino religioso, o amor pelo trabalho, fazendo-as aprender desde o trabalho agrícola até o Industrial e tudo, afinal, que as torna capazes de engrandecer com o seu concurso a nossa amada pátria.” [12]

Esses enunciados jogam luz sobre o perfil político do movimento encabeçado pela FBPF, eminentemente sufragista, mas não só, que em análises mais tradicionais representaria, assim, uma primeira onda do feminismo no Brasil. A Federação operaria apartada das lutas sindicais, lutando exclusivamente pelo direito ao voto e pelos direitos civis, não atendia a muitas trabalhadoras e intelectuais que não se reconheciam em Bertha e suas seguidoras. Não encontrava acolhida por exemplo junto às comunistas que iriam fundar a União Feminina do Brasil. O conflito de classes e as diferentes condições de vida das mulheres trabalhadoras não parecia ecoar nas preocupações e estratégias da Federação. Ainda hoje, diz Glaucia Fraccaro, procura-se “compreender como um movimento desse caráter pretendia lutar pelos direitos das mulheres sem alterar os direitos dos homens, atuando por dentro das instituições governamentais”. A explicação encontrada, não satisfatória para essa autora, varia entre tratá-las como um “feminismo difuso”, ou ainda como um “feminismo tático” [13].

Em 26 de junho, ainda no decorrer do II Congresso Internacional Feminista, Maria Prestia informa a Bertha Lutz que não poderia comparecer, enviando uma representante em seu lugar e recomenda destaque ao relatório que havia produzido. Mesmo que considerando o documento incompleto, ela pondera ter percorrido todas as repartições onde os diretores seriam favoráveis ao feminismo – “a semente que florescerá em breve”, acrescentando que “as moças funcionárias, dizem que são contra o feminismo pois elas pensam erradamente, não tem noção do verdadeiro feminismo”, sem que o defina, refletindo sobre o obstáculo representado por um “certo egoísmo entre as mulheres”. Conclui contando ter recebido “insistentes convites para visitar fábricas e instituições onde há interesses femininos. Por falta de tempo, só visitei algumas e mais tarde atendendo aos inúmeros pedidos irei trabalhando. Farei o que for possível. Aqui em S. Paulo a mulher já venceu naturalmente, ela ocupa lugares importantes, falta-lhes agora saber compreender sua missão de amparar e proteger” [14]

O ativismo de Prestia movia-se entre o apoio resoluto à “grande causa” e o que aparenta ser um distanciamento em relação aos “interesses femininos” que ela poderia encontrar nas fábricas, uma suposição da “vitória” das mulheres paulistas e de seu poder exercido em S. Paulo, “onde os homens são governados suavemente pelas mulheres”. A despeito dessas crenças, que em si já seriam portadoras de um juízo conservador sobre as mulheres, Prestia faz parte da história das lutas feministas, devendo-se lembrar que a Federação acabaria por endossar reivindicações que incluíam as trabalhadoras como a pauta da equiparação dos salários entre homens e mulheres. De seu retrato, alinhado aos cânones da fotografia de estúdio e de seus padrões femininos, a filha do imigrante italiano ressurge nas páginas da memória de Zelia Gattai, e figura, assim, contestadora e militante no que é também a sua experiência urbana:

“Berta Lutz, por essa época, conclamava as mulheres à luta pela emancipação feminina. Mamãe e Wanda haviam recebido uma visita de Maria Préstia, filha mais velha de uma família italiana numerosa, habitante antiga do bairro, convidando-as a tomar parte em manifestação feminista. Maria Préstia era exaltada discípula de Berta Lutz, mas parece que não conseguiu nada lá em casa”. [15]

[1] Almanak Laemmert : Administrativo, Mercantil e Industrial (RJ) – 1891 a 1940. Ano 1931, vol. II, p. 664.

Disponível em

http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=313394&pesq=skarke&pagfis=36563

[2] KOSSOY, Boris. Dicionário Histórico-Fotográfico Brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: IMS, 2002, p.296

[3] Retrato de Maria Prestia. Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Arquivo Nacional. BR_RJANRIO_Q0_ADM_CPA_VFE_FOT_0024_d0001de0001.

[4] MAUAD, Ana Maria. Imagem e autoimagem do Segundo Reinado. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org). História da vida privada no Brasil: Império. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 194.

[5] GUNNING, Tom. O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os primórdios do cinema. In: CHARNEY, Leo, SCHWARTZ, Vanessa R. (Orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2001

[6] Instala-se hoje o segundo congresso internacional Feminista. Diário de Notícias. 20/6/31. Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=093718_01&pasta=ano%20193&pesq=%22Congresso%20Internacional%20Feminista%22&pagfis=5890

[7] Correspondência entre a FBPF e Maria Prestia. Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1931. OOAdm Cor A931.54, p.138.

[8] Correspondência entre a FBPF e Maria Prestia. Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1931. OOAdm Cor A931.54, p.186

[9] LOPES, Maria Margaret. Proeminência na mídia, reputação em ciências: a construção de uma feminista paradigmática e cientista normal no Museu Nacional do Rio de Janeiro. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.15, supl., p.73-95, jun. 2008. Disponível em https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v15s0/04.pdf

[10] TOLENTINO, Thiago Lenine Tito. Do ceticismo aos extremos: cultura intelectual brasileira nos escritos de Tristão de Athayde (1916-1928). Tese (doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2016, p. 221. Disponível em https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-AQ8PMU

[11] Na Federação Internacional Feminina foram inscritas as primeiras madrinhas dos órfãos da revolução constitucionalista. Diário Nacional – 17/8/1932. Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=213829&pesq=Federa%C3%A7%C3%A3o%20Feminina%20Internacional&pagfis=15759

[12] Uma agradável visita à Casa da Criança. Correio de São Paulo. 8/6/1933. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720216&Pesq=Federa%c3%a7%c3%a3o%20Feminina%20Internacional&pagfis=1773

[13] FRACCARO, Glaucia Cristina Candian. Uma história social do feminismo – Diálogos de um campo político brasileiro (1917-1937). Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 31, nº 63, p. 7-26, janeiro-abril 2018, p. 10. Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/71642

[14] Carta de Maria Prestia a Bertha Lutz. São Paulo, 26 de junho de 1931. Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Arquivo Nacional. BR_RJANRIO_Q0_ADM_COR_A931_0086_d0001de0001, p. 4.

[15] GATTAI, Zelia. Anarquistas, graças a Deus. Ed. Record, 1979, p. 245.

*Claudia Beatriz Heynemann é Doutora em História | Pesquisadora do Arquivo Nacional

Acesse aqui os outros artigos da Série “Feministas, graças a Deus!“

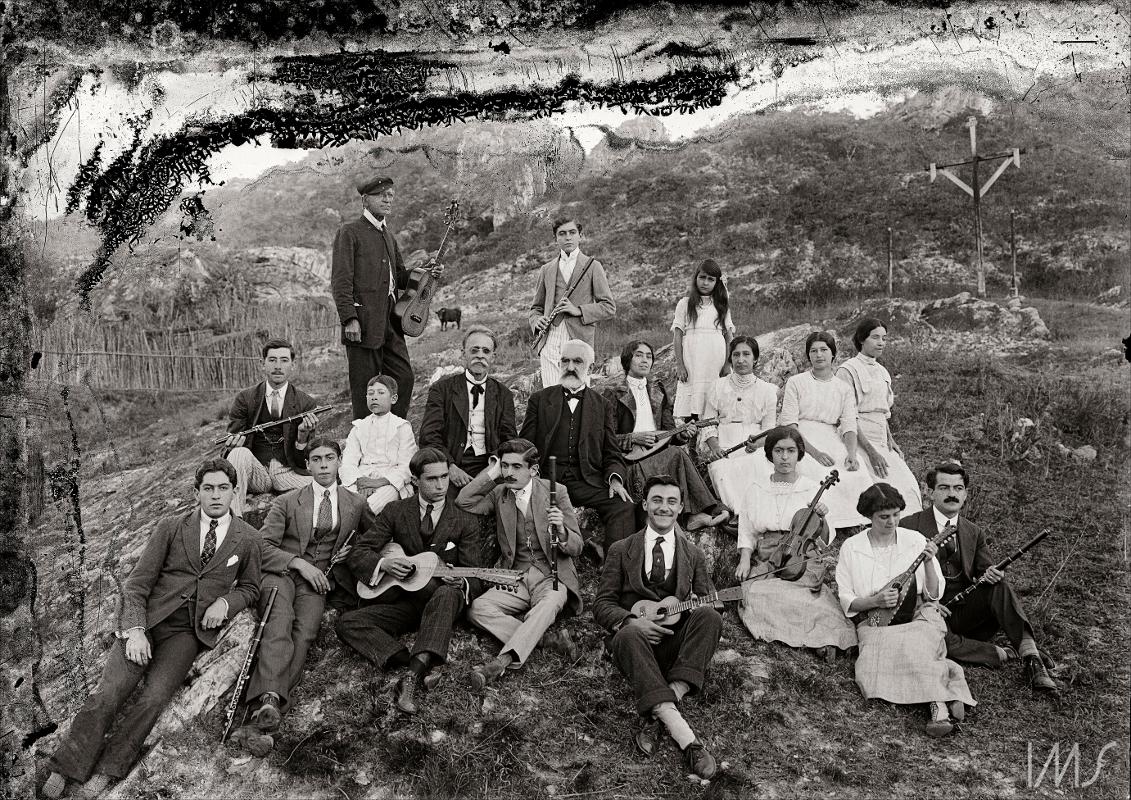

Chichico Alkmim. Retrato de casal, década de 1920. Diamantina, Minas Gerais / Acervo IMS

Chichico Alkmim. Retrato de casal, década de 1920. Diamantina, Minas Gerais / Acervo IMS  Foto de Paul. Júlia Lopes de Almeida, c. 1930. Rio de Janeiro, RJ / Acervo Arquivo Nacional

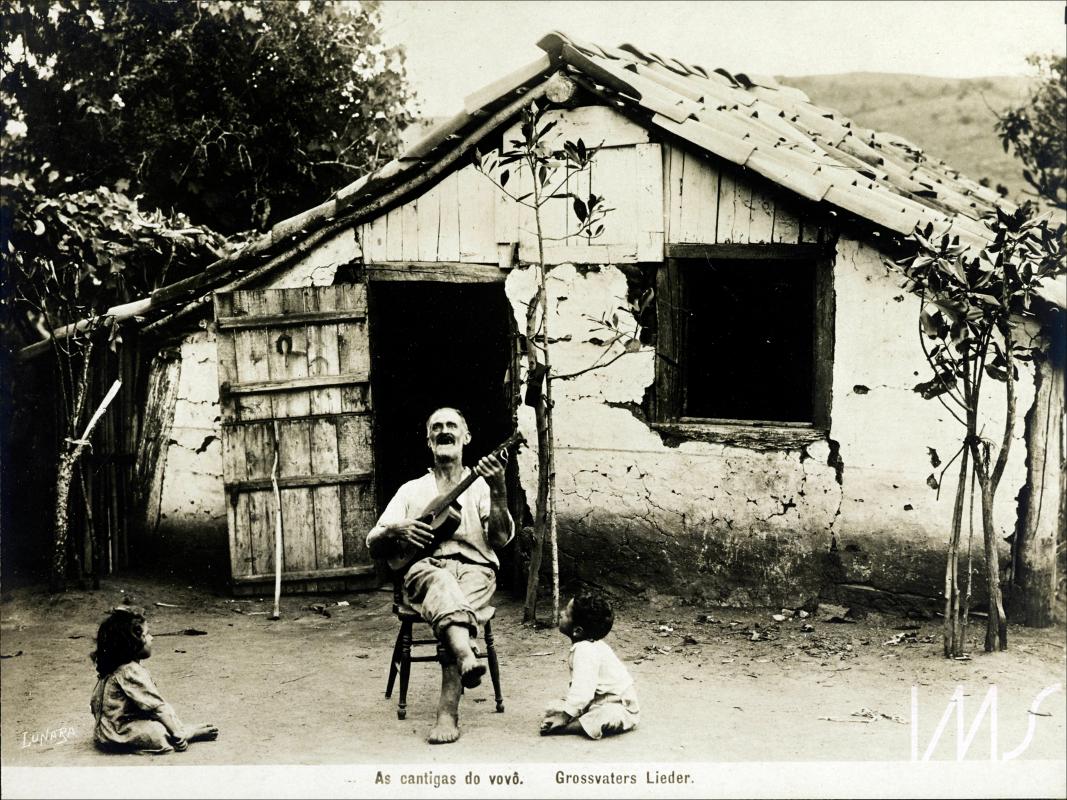

Foto de Paul. Júlia Lopes de Almeida, c. 1930. Rio de Janeiro, RJ / Acervo Arquivo Nacional  Criança com a boca aberta, 1922 / Acervo Fundaj

Criança com a boca aberta, 1922 / Acervo Fundaj